河南卢氏县罗家沟泥石流灾害评价

张建良,车志强,韩国童,王 卓

(1.河南省地矿局第三地质调查队,河南信阳 464000;2.河南省地质测绘总院河南省地质勘查信息化工程技术中心,河南郑州 450006;3.河南省矿源地质有限公司,河南郑州 450001)

0 引言

2007年7月29~30日,暴雨导致官坡镇罗家沟发生了泥石流,泥石流冲出山沟,直达官坡镇,冲毁官坡镇罗家沟房屋4间、农田约0.13hm2、松树近150株(树龄20a),近3000m3泥石流固体物质堆积在官坡镇主街道上,造成通讯、交通及电力全部中断,有50户近200人遭受不同程度经济损失,整个官坡镇灾区经济损失惨重,达300余万元。2010年7月23~24日,官坡镇再次遭受强降雨,14h内,降雨量达230mm以上。罗家沟在暴雨作用下引发泥石流灾害,本次泥石流造成官坡镇街道堆积长0.5km、约5000m3,对官坡街约3000余间民房、2000多居民及官坡街中、小学校构成危胁[1]。罗家沟泥石流在豫西地区具有一定的代表性,且威胁较大,笔者对其进行了深入研究,以期为该地区相似地质环境条件下的泥石流沟的调查研究及防治提供参考。

1 地形、气候、暴雨特征

罗家沟位于卢氏县官坡镇官坡村东约0.5km,属熊耳山山脉,地势南高北低,主沟沟谷呈“V”型或“U”型,总体走向以近南北向,由南向北流入官坡河,沟系呈条带状,沟道弯曲较多。沟中地形切割强烈,以“V”型沟谷为主,2个支沟发育方向多与主沟斜交,为东北向、北东、北西向;流域具有上宽下窄似扇形或葫芦瓢状特征,出山口以下泥石流扇呈上窄下宽等特征。主沟汇水面积约0.22km2,总长约1.17km,平均纵坡降247‰,海拔840.9~1130.1m。2条支沟是泥石流的形成区,海拔863~1095m,平均纵坡降约401.5‰(表1)。该流域为大陆性季风气候,季节性变化明显。由于处于中山区,总体特征为温度低、日照时间少、无霜期短,气候因素垂直变化大。多年平均气温12.6℃,一月最冷,月平均气温-1.5℃,极端最低气温达 -19.1℃。7月最热,月平均气温25.6℃,极端最高气温达42.1℃。

据卢氏气象站观测资料,区内10min最大降雨强度31.4mm(1989年6月30日两岔口站),1h最大降雨强度达83.5mm(1989年6月30日两岔口站),6h最大降雨强度达84.1mm(1987年08月06日官坡站),最大24h降雨量为128.4mm(1987年8月5日官坡站),2007年7月29~30日,官坡镇6h最大降水量达到200mm。2010年7月23日21时至24日13时,受强对流天气影响,卢氏县狮子坪、官坡、双槐树、五里川、瓦窑沟、汤河、朱阳关等12个乡(镇)降雨量超过200mm,官坡镇罗家沟达到230mm。

2 地层岩性

区内出露地层主要有中元古界宽坪群、中生界侏罗统、新生界第四系地层。

中元古界岩性为黑云石英片岩、白云石英片岩、二云石英片岩、二云钙质片岩,绢云石英片岩。绢云、二云及黑云石英片岩,局部尚含碳质,区内见有2~3层硅质条带大理岩。中生界岩性主要为岩浆岩,以二长花岗岩为主。新生界第四系主要为河流冲积之砂、卵砾石及残坡积砂及亚砂土等,分布于泥石流沟的主沟和部分支沟中。

3 泥石流形成条件

3.1 沟道地形地貌条件

罗家沟地势南高北低,主沟沟谷呈“V”型或“U”型,总体走向以近南北向,由南向北流入官坡河,沟系呈条带状,沟道弯曲较多。沟中地形切割强烈,以“V”型沟谷为主,2个支沟发育方向多与主沟斜交,为东北向、北东、北西向;流域具有上宽下窄似扇形或葫芦瓢状特征,出山口以下泥石流扇呈上窄下宽等特征。

罗家沟汇水面积约 0.22km2,主沟总长约1.17km,地形高程约在840.9~1130.1m,沟谷呈“V”字型,相对高差290.1m,沟床平均纵比降247‰;支沟地形高程约在863~1095m,沟谷呈“V”字型,相对高差158.5~174m,平均纵比降303‰~500‰,平均约401.5‰,主沟及其支沟沟道情况见表1[1]。

表1 罗家沟主支沟地形特征表Table 1 Terrain Feature of Luojia Gully

3.2 物源条件

3.2.1 物源分布特征

泥石流是固液两相流体,内含大量的块石、碎石、泥沙等固体物质,是泥石流不同于水流或洪流的主要标志。松散固体物质的形成与地质背景条件和地质营力有关,泥石流固体物源累积过程主要与不良地质现象联系在一起。

通过实地调查,泥石流固体物源主要有三种:山坡地表松散土体、主支沟沟床内松散堆积体(包括沟床内的耕地)、沟岸崩(滑)塌体。

(1)山坡地表松散土体

山坡地表松散土体主要为各山坡上部的残坡积层,山坡残坡积层在强降雨或持续降雨的作用下,促使坡体表面软化,与下部岩(土)面分离,引起溜滑等现象,均易启动为下次泥石流的物源。山坡残坡积层总面积约为0.174km2,厚度约为0.5~2.0m,平均按1.0m考虑,物源总体积约17.4×104m3。

(2)沟床内松散堆积体

沟床内松散堆积体主要包括沟道中的各古堆积扇,形成区各沟道上部覆盖物为近期崩滑体散落沟底及泥石流堆积形成,主要分布在各主支沟拐弯处及沟床内,受地表水流冲刷与泥石流冲击作用,均易启动为下次泥石流的物源。物源总体积约12.83×104m3。

(3)崩(滑)塌体

崩(滑)塌体主要受地质构造和地层产状、岩性及斜坡坡向的共同影响,沟谷两侧坡度大,陡壁、陡崖较发育,岩性多为片岩及残坡积物等,这种地层结构组合决定了崩塌、滑坡发育,崩(滑)塌体分布于主支沟道两岸斜坡及沟脑处,溜滑入沟中阻塞沟道,受地表水流冲刷掏蚀,在降雨过程中易启动为下次泥石流的物源。物源总体积约0.12×104m3。

3.2.2 物源总量及参与泥石流活动量统计

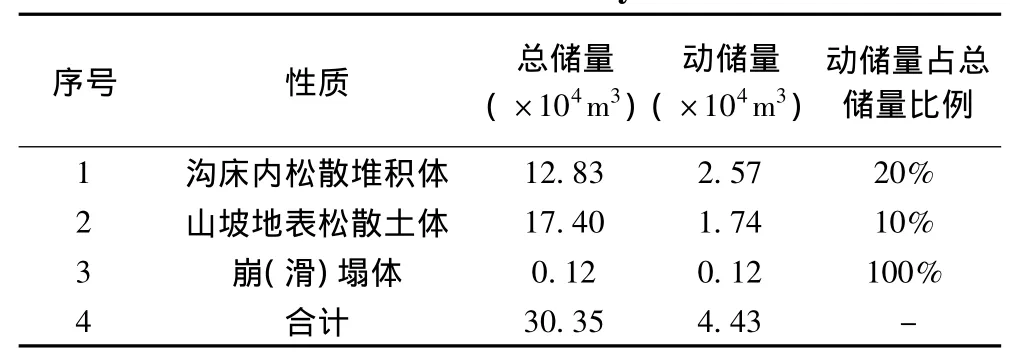

罗家沟中泥石流固体物源,包括主沟与各支沟的松散堆积物,总体积约为30.35×104m3,其中潜在不稳定物源体积25.92×104m3,占总量的85.4%,参与近期泥石流活动的体积约4.43×104m3,占物源总量的14.6%。根据现场调查分析,罗家沟“7·30”泥石流一次冲出量约3000m3,“7·24”泥石流一次冲出量约5000m3。各物源量分布具体情况见表2[1]。

表2 罗家沟流域物源分布特征概况调查表Table 2 Luojia ravine basin material source distribution characteristics survey form

3.3 水源条件

水源条件是泥石流活动的物质基础之一。根据调查,罗家沟泥石流的发生多是暴雨或持续降雨激发而形成。依据沟岸及山坡与沟道内现有松散碎屑物质条件、植被状况及沟谷特征,只要有充足的水动力条件,就有可能形成泥石流。

罗家沟的沟谷主沟纵长达1.17km,总体上有1个主沟及2个支沟组成,流域具有上宽下窄似扇形或葫芦瓢状特征,分水岭内汇水面积约0.22km2,汇水面积小,水源主要是暴雨或持续降雨,据所收集资料及调查访问,罗家沟内最近几年几乎每年都会发生规模大小不等的泥石流。

2010年7月23日21时至24日13时,受强对流天气影响,卢氏县狮子坪、官坡、双槐树、五里川、瓦窑沟、汤河、朱阳关等12个乡(镇)降雨量超过200mm,官坡镇罗家沟达到250mm;据卢氏气象站观测资料,50年中一次最大连续降雨量达263.6mm。区内有雨日数高达137.9d,这种持续的降雨与暴雨不仅增大了坡体的自身重量,增强了松散物源的冲蚀作用和汇流水体的冲蚀作用,还给坡体提供了丰富的地下水源,促使坡体软化和坡面抗剪强度降低,从而降低了泥石流起动的临界雨量。由此可见,激发泥石流形成的水源条件是充分的[1]。

3.4 泥石流的成因机制

依据上述分析,罗家沟的地形地貌条件(汇流条件)、松散堆积物(物源条件)和大气降水(水量条件)三大条件,都非常有利于泥石流的发生和活动。但泥石流发生与否及其爆发规模大小,主要取决于降雨强度和物源条件等。

在罗家沟上游区域,在遇到特大暴雨或持续降雨时,由于罗家沟地区汇水面积较小,有规模较大的物源量,有较陡的沟道条件,罗家沟地区必定造成洪灾,在暴雨对松散物源的冲蚀作用和汇流水体对沟道松散堆积体的冲蚀作用下,松散固体物质在下滑搅动过程中被铲刮裹挟直接转化为泥石流;在罗家沟下游区域,虽然坡降变缓,但沟道上游较陡坡降的主、支沟形成的洪水、泥石流,在与主沟下游汇流的过程,实际是对主沟泥石流能量的一次次叠加,从而增大了泥石流的流速、流量、冲击力,同时增强泥石流的侵蚀能力,使泥石流的规模逐渐增大,破坏力也越来越强[2]。

4 泥石流基本特征

4.1 泥石流的类型

根据“7·30”、“7·24”两次泥石流的流体性质、发生频率、发生地形地貌条件、固体物质提供方式、诱发因素及动力特征等不同指标和总和指标,进行分类,详细如下:

4.1.1 按照水源条件划分

该沟泥石流的形成主要由大雨或暴雨激发,为暴雨泥石流。

4.1.2 按泥石流集水区地貌特征划分

根据实地调查,泥石流沟发育于山体深切沟谷地带,以流域为周界,受罗家沟沟谷制约,物源区松散堆积体分布在沟脑、两岸山坡及河床上,活动规模大,成灾规模及损失范围大。依据《DZ/T0220-2006》附录A表A2[3],罗家沟泥石流主要为沟谷型泥石流。

4.1.3 按组成泥石流的固体物质划分

现场调查结果,残留的物质为碎石土,含粉质粘土及砂量较大,沟旁树干上有泥浆残留。依据《DZ/T0220-2006》附录A中表A.3泥流型、水石型、泥石型识别条件表,罗家沟泥石流为泥流型泥石流。

4.1.4 按流体性质划分

根据调查结果与《DZ/T0220-2006》附录A中表A.4,罗家沟泥石流为粘性泥石流。

4.1.5 按泥石流危险性分级

依据《DZ/T0220-2006》第5.2条,罗家沟泥石流的活动性中,危害性等级为中型,潜在危险性为中型。

综上所述,罗家沟泥石流属于暴雨类-沟谷型-粘性泥石流,泥石流沟活动性中、危害性等级为中型、潜在危险性为中型[1]。

4.2 泥石流分区特征

罗家沟泥石流为一典型的沟谷型泥石流,它的形成区、流通区、堆积区分区特征明显(图1)[1]。

4.2.1 形成区特征

该区域包括即主沟高程855m以上段主、支沟各山坡覆盖层、老泥石流堆积扇,地貌为中山,平面形态呈树叶状,可分为主沟、支沟,沟谷两岸小冲沟发育,状如树枝,主沟沟谷呈“V”字型,地形起伏较大。根据调查,该区为主沟855m以上的山间沟谷及各支沟,总汇水面积约0.12km2,该段主沟长度约870.9m,最高海拔1130.1m,最低海拔855.5m,相对高差274.6m,主沟纵比降315‰;支沟平均纵比降303‰~500‰,平均约401.5‰,沟谷深度为40~70m。沟谷陡峻,上部坡度一般50°~65°,下部坡度一般30°~45°,山坡及山脊分布第四系堆积层相对较薄,厚约0.5~2.0m,沟底主要由沟谷泥石流堆积物、崩(滑)塌体堆积及下伏基岩等地层组成,堆积体较薄,一般厚约0~3m,局部可达10m;物质组成以块石、碎石堆积为主,块、碎石含量一般40%~70%,结构松散-稍密,岩性以绢云石英片岩、石英砂岩、白云岩等为主,粒径一般2~15cm,最大可达170cm×130cm×90cm,堆积杂乱。两侧坡体植被较发育,以乔木、灌木等为主。形成区总物源量约为25.16 ×104m3[1]。

4.2.2 流通区特征

该区为高程855.5~1009.5m之间各主支沟的沟道,平面形态近似呈长条型,主、支沟均呈“U”字形,总面积约20470m2,该段主沟长度577.3m,最高海拔约1005m,最低海拔约855m,相对高差150m,平均纵比降260‰。该段支沟长度205~383m,最高海拔约为980~1000m,最低海拔约为877~928m,相对高差72~103m,纵比降269‰~351‰,平均纵比降310‰,物质组成以碎石、块石等堆积为主,碎石、块石占50% ~60%,成分为绢云石英片岩为主,磨圆度较差,基本上呈棱角状及片状,粒径一般在2~30cm,最大可达80cm×60cm×40cm,充填物以中粗砂、粉质粘土为主,堆积杂乱,分选性差。结构松散-稍密。本段主要为沟道松散堆积体及沟岸崩(滑)塌体,物源总量为 5.07 ×104m3[1]。

4.2.3 堆积区特征

该区为主沟高程855m以下段,平面形态近似呈扇型,主沟呈“U”字形,总面积约28637m2,该段主沟长度约 178m,最高海拔约 855.5m,最低海拔约843m,相对高差12.5m,地形比较平缓,平均纵比降70‰。物质组成以卵砾石、碎、块石等堆积为主,砾、卵、块石占45% ~75%,成分为绢云石英片岩、石英砂岩、白云岩等,磨圆度较差,粒径一般在2~6cm,少部分6~15cm,最大可达40cm×30cm×20cm,充填物以粉质粘土、中粗砂为主,堆积有序,分选性较好。结构松散-稍密。本段主要为山前堆积扇及河流阶地,物源总量为0.12×104m3。2010年7月23日至24日发生泥石流,本次泥石流少部分冲出排水渠进入村中小路,部分堆积在排水渠上游,大部分冲出沟口堆积在官坡街上,物源总量约为5000m3[1]。

4.3 泥石流各区段冲淤特征

4.3.1 形成区冲淤特征

在这一区段的块石、碎石土主要有以下特征:结构松散-稍密,局部有架空现象,块石、漂石、碎石含量40% ~55%,最大粒径约170cm×130cm×90cm,大多为粘性土及碎屑。根据地区经验值,该层承载力特征值 150 ~200kPa,内摩擦角25°~28°[1]。

图1 罗家沟地形地貌及泥石流分区图Fig.1 Geomorphologic and debris flow partition map of Luojia Gully

本区段的物源补给途径主要有:

1、沟床侵蚀、冲蚀补给

罗家沟沟床内老泥石流松散堆积体(包括沟道内的耕地),一般厚约3~6m,局部厚度达8~10m;受径流的长期侵蚀冲刷,易局部垮塌,沟床纵坡大于15°~60°,堆积物难保留在泥石流作用下,随短时径流量的增加,侵蚀能力增强,使松散固体物质在下滑搅动过程中被铲刮裹挟直接转化为泥石流,成为泥石流重要补给物质。总体积约7.76×104m3,可能参与泥石流活动的储量约为 0.5 ×104m3[1]。

2、迳流侵蚀补给

在坡顶及各个山坡上多有残坡积粘土质夹碎石土分布,厚度0.5~2.0m,这类土体粘性稍大,粒度较细,是泥石流体中细颗粒成分的主要来源,所以在山坡地带固体松散物质比较丰富,是泥石流的重要补给物源之一。在降雨冲蚀下极易形成坡面流,转化为泥石流,体积约17.4×104m3,可能参与泥石流活动的储量约为 1.74 ×104m3[1]。

3、崩塌、滑坡补给

受地质构造和地层产状、岩性及斜坡坡向的共同影响,沟谷两侧坡度大,陡壁、陡崖较发育,该区段岩性多为绢云石英片岩及残坡积层等,这种地层结构组合决定了崩塌、滑坡发育。崩(滑)塌体堆积于坡体较缓部位及沟底,前缘受洪水冲刷侵蚀,崩滑堆积体在沟道形成流通,并于地形较缓处停淤堆积,是形成区泥石流物源的主要补给方式。陡坡地段的崩积碎块石在地下水及地表水的作用下,固体物质源源不断地进入沟道形成倒石堆,在暴雨激发下,当沟道径流量足够大时,水流裹挟土石,呈滚雪球的模式形成泥石流。物源区内有滑坡、崩塌地质灾害12处,体积约1224.9m3[1]。

4.3.2 流通区冲淤特征

泥石流在该区域内以流通为主,补给物源主要为沟道内松散堆积体,体积约5.07×104m3,可能参与泥石流活动的储量约为2.05×104m3。本区段块石、碎石土主要有以下特征:结构松散-稍密,局部有架空现象,块石、碎石含量约占60%左右,块石、碎石一般粒径为2~25cm,最大粒径170cm×13cm×90cm。含少量粘性土及碎屑[1]。

4.3.3 堆积区冲淤特征

泥石流在该区域内以堆积为主,补给物源主要为沟道新、老泥石流堆积体,体积约0.12m3,可能参与泥石流活动的储量约为0.02m3。本区段块石、碎石土主要有以下特征:结构松散-稍密,块石、碎石含量约占45% ~60%,含大量粘性土及中粗砂,其中块石、碎石粒径2~10cm占15% ~25%,10~15cm约占5% ~10%,15~20cm约占5% ~10%,20~30cm约占10%,>30cm约占10%,最大粒径40cm×30cm×20cm,其余为粉质粘土及中粗砂充填。

2007年7月29日至30日,暴雨导致官坡镇罗家沟发生了泥石流,泥石流冲出山沟,直达官坡镇,近3000m3泥石流固体物质堆积在官坡镇主街道上,造成通讯、交通及电力全部中断。2010年7月23日至24日,罗家沟在暴雨作用下引发泥石流灾害,本次泥石流造成官坡镇街道堆积长0.5km、约5000m3的泥石流堆积体[1]。

4.4 泥石流堆积物特征

4.4.1 泥石流堆积物颗粒特征

泥石流堆积物主要为块石、碎石土,杂色,由块石、碎石组成,结构松散-稍密,呈棱角状、片状,局部有架空现象,碎块石含量45% ~70%不等,岩性主要为绢云石英片岩、石英砂岩、白云岩等[1]。

4.4.2 泥石流堆积物叠置关系及成因分析

依据调查结果,泥石流堆积物分为两种,一种为老泥石流堆积扇,一种为堆积于沟道中的近期泥石流堆积物。泥石流堆积扇成分散堆积形态,粗大颗粒位于扇缘,分选性差,多为龙头堆积与侧堤堆积。沟槽多绕龙头堆积两扇发展,有明显的受阻绕流特征,流路不稳;扇形地形态不完全符合统计规律,流路呈随机性,扇纵、横面不甚连续,常呈锯齿状。泥石流堆积物可明显看出泥石流堆积层与河流冲洪积层之间界限,但历次泥石流之间叠置不明显,界限难以确定;但总体情况是,从堆积区的探井揭露情况能看出:新近泥石流堆积物叠置于以往泥石流堆积物之上,即从地表往下堆积时间依次增加,密实程度也依次增加,细粒粘性土含量也逐渐增加。“7·30”“7·24”泥石流堆积物均较松散,成分以漂石、块石、碎石为主,含少量粘性土。

堆积物情况表明,罗家沟泥石流非常活跃,以往曾暴发过多次规模不等的泥石流,且冲毁了大量山体表层坡积物;沟道内存在大量以往崩塌于沟道的的块石及河流冲积的崩坡积物等堆积物,使得最近几年发生的泥石流堆积物中块石、碎石含量增高。

历次泥石流之间叠置不明显,界限难以确定,主要原因在于:罗家沟泥石流发生后,流通堆积区的泥石流堆积物堵塞沟道及村中小路,对人们生产生活带来了不便,政府随即对泥石流流通堆积区进行了清理,几乎看不到近几年来泥石流堆积物的叠置关系。

在泥石流以下切为主的冲刷作用下,沟道堆积物应该先是被冲刷启动为新的物源,而在泥石流能量递减后,固体颗粒会逐渐停止前进淤积下来;同时当主沟泥石流的流量、流速、冲击力大于支沟时,主沟泥石流的固体颗粒会逐渐淤积在支沟沟口;当主沟泥石流的流量、流速、冲击力小于支沟时,主沟泥石流固体颗粒会堵塞河道或引起主沟受挤压而偏移。据调查,2007年“7·30”,2010年“7·24”泥石流发生时,各沟口的堵塞堆积物及冲刷沟道两侧耕地,后又淤积的泥石流形态足以证明推测的成立[1]。

4.5 泥石流发生频率及规模

4.5.1 按爆发频率划分

依据调查,罗家沟在2007年以来四年内连续发生四次规模大小不等的泥石流。依据《DZ/T0220-2006》第5.1.3条,判定该泥石流为高频泥石流[3]。

4.5.2 按暴雨强度指标R划分

依据《DZ/T0220-2006》附录B中表B.1可知,罗家沟区域可能发生泥石流的24h、1h、10min降雨临界值 H24(D)、H1(D)、H1/6(D)分别为 60mm、20mm、10mm;查《河南省暴雨参数图集》(河南省水文水资源局,2005年12月)得到24h、1h、10min最大降雨量值H24、H1、H1/6分别为128.4mm(1987年8月5日官坡站)、83.5mm(1989年6月30日两岔口站)、31.4mm(1989年6月30日两岔口站)。

依据暴雨强度指标R计算式:

R=K(H24/H24(D)+H1/H1(D)+H1/6/H1/6(D))

式中:K——前期降雨量修正系数,无前期降雨时:K=1;但目前尚无可信的成果可供应用;现阶段可暂时假定:K=1.1~1.2,该处计算取1.1。

根据该式计算值为10.40,依据规范附表可知,其泥石流的发生机率为 >0.8[3]。

4.5.3 泥石流规模

2007年“7·30”泥石流,一次堆积量约 3000m3,2010年“7·24”泥石流,一次堆积量约5000m3。依据《DZ/T0220-2006》第5.1.6条,泥石流规模按一次堆积量均属于小型泥石流[3]。

4.6 泥石流的危害范围、危害程度[1]

2007年“7·30”发生泥石流以来的这几年,爆发的泥石流其危害范围主要为:主沟中下游流通堆积区,主要包括沟内位于沟道两侧的村庄及沟口处官坡镇村民,其中极危险区包括位于沟道两侧的村民,危险区包括官坡街民房、官坡中、小学校及移动通讯等区域。泥石流灾情主要表现在对生态与地质环境、村庄、学校、区内基础设施的危害,均属泥石流伴生灾害。

由于泥石流爆发,进一步加速了区内水土流失,同时,使得沟头地段发生强烈溯源侵蚀和崩塌,并诱发沟岸边坡垮塌,植被逐渐丧失,流域生态和地质环境进一步恶化,进而又导致新的泥石流的爆发。泥石流对生态与地质环境的危害不仅难以用量来评价,而且是十分难以恢复的。

罗家沟一旦再爆发大型或特大型泥石流,灾情将非常严重,危险区范围为整个罗家沟:分布于沟内及沟口的官坡街民房及官坡中、小学校等区域,直接威胁和间接影响区内居民3000余人。

威胁基础设施主要包括耕地、水利设施、交通设施和电力通讯设施等。水利设施主要有区内引水工程设施,交通设施主要有村村通公路;电力通讯设施主要为通往居民村庄内的电杆、通讯线杆、电线等。

4.7 泥石流发展趋势

4.7.1 泥石流易发程度分析与评价

依据《DZ/T0220-2006》附录G中表G.1的泥石流沟易发程度数量化评分表,该表考虑了可能诱发泥石流的各种作用因素,如崩滑严重程度、泥沙沿途补给程度、河沟纵坡坡降、沟内植被覆盖状况等共15个要素进行综合评分,最后对各分项分值进行累计,然后按标准得分范围加以判别[3]。

对罗家沟泥石流天然状况下的15项易发因素综合评估结果,各主支沟易发程度数量化评分与评价等级见表 3[1]。

表3 主支沟易发程度数量化总分与评价等级表Table 3 Easy-happening degree score and rating

4.7.2 泥石流的发展阶段

依据《DZ/T0220-2006》附录C中表C4.1,罗家沟泥石流基本处于发展期(壮年期)[3]。

4.7.3 泥石流发展趋势预测

该泥石流沟现存有大量物源,且随着绢云石英片岩的逐步风化,沟源又会发育有大量新的崩滑体,在暴雨或强降雨作用下发生泥石流的可能性极大,且有进一步加剧的趋势,根据现状对罗家沟泥石流发展趋势做出预测:

(1)随着物源量的增加,在连续超长降雨或2h以上的连续暴雨时,该沟极有可能暴发泥石流;

(2)由于目前沟内泥石流物源丰富,沟道坡降很大,人类工程活动的加剧,在主沟、支沟泥石流相互冲击下,其规模很可能会大于“7·30”、“7·24”的规模,而在暴发多次大、中型规模的泥石流之后,随着当地村民地质灾害预防意识的深入人心,人类工程活动对自然环境产生的影响减少,物源量的减少,沟道坡降变缓,泥石流灾害规模也将越来越小[1]。

5 泥石流基本特征值的计算

5.1 泥石流流体重度

5.1.1 现场配浆法

依据《DZ/T0220-2006》附录F,泥石流流体重度可由下式计算求得[3]。

邀请当地亲眼目睹过泥石流发生及遭受灾害的多名村民,到现场参与配浆试验,在测试的沟段,选取有代表性的堆积物搅拌成泥石流当时的稠度状态,然后称出样品的总重量、测出浆液总体积,按上式计算出泥石流容重。本次勘查在泥石流堆积物中现场共做3组人工配浆泥石流重度试验,其成果见表 4[1]。

表4 泥石流配浆重度现场试验成果表Table 4 Debris flow with slurry gravity density field test results

5.1.2 查表法(形态调查法)

根据当地经历过“7·30”泥石流暴发和受灾过程的居民描述,当日泥石流爆发时发出大石头相互撞击的“轰隆”声,泥石流中石头之间相互撞击的“轰轰”声人在远处岸边慢跑就能跟上泥石流龙头向前涌滚的进度,流体呈稀粥状。依据泥石流流体特征和流体运动状态,依据《DZ/T0220-2006》附录F,确定泥石流流体重度范围 1.60 ~1.80t/m3[3]。

依据《DZ/T0220-2006》附录G中表G2,确定泥石流重度及泥沙修正系数(1+φ)见表5[1]。

表5 数量化评分与重度、(1+φ)关系对照表Table 5 Relationship in score、gravity density& 1+φ

5.1.3 综合取值

依据《DZ/T0220-2006》附录 F、附录G的结果与现场配浆试验结果,综合确定罗家沟主沟泥石流流体容重取值为1.70t/m3,各支沟泥石流流体容重取值为 1.60t/m3[1]。

5.2 泥石流流量

5.2.1 雨洪法

1、计算公式

依据《DZ/T0220-2006》,泥石流峰值流量采用“雨洪法”来进行计算[3]。

雨洪法是假设泥石流与暴雨同频率、同步发生,计算断面的暴雨洪水设计流量全部转化为泥石流流量的假设条件下建立的计算方法。计算公式如下[3]:

2、计算参数Qp的确定

(1)洪水流量Qp:

取为暴雨时的最大洪峰流量,按推理公式[3]:

F—流域面积(km2);

L—干流长度(设计断面至干流分水岭)(km);

J—L的平均坡度;

μ—平均入渗率(mm/h);

m—汇流参数;

θ—流域特征系数。

根据上式计算频率为P的设计洪峰流量Qp,必须有流域特征 F、L、J,暴雨参数 S、n,平均入渗率 μ,汇流系数m等。

(2)流域特征 F、L、J

根据地形图(1:500)在图上实际量取与计算取得(表 6)[1]。

表6 流域特征值(F、L、J)Talble 6 Characteristic Value of River basin

(3)暴雨参数Sp和np

Sp为某频率的暴雨雨力(mm/h),在不同的历时范围内,其数值不同,应分别进行计算;np为短历时(24h以内)设计暴雨公式指数,在不同的历时范围内其数值不同,亦应分别进行计算,并将历时1/6~1h范围内的np值标为n1,1~6h范围内的标为n2,6~24h范围内的为

①当历时t=6~24h范围内时:

②当历时t=1~6h范围内时:

③当历时t=1/6~1h范围内时:

(4)平均入渗率μ

平均入渗率μ基本上能反映地面平均入渗能力。依据《河南省中小流域设计暴雨洪水图集》(河南省水利勘探测设计院,1984年10月),勘查区水文分区为Ⅳ区,平均入渗率μ取值5mm/h。

(5)汇流参数m

汇流参数m是反映洪水汇集特性的参数。根据流域特征参数θ,从《河南省中小流域设计暴雨洪水图集》(河南省水利勘探测设计院,1984年10月)图26中θ-m关系图上查出。

计算步骤:

(1)按水文方法计算出断面不同设计频率下的小流域暴雨洪峰流量Qp,计算方法采用《河南省中小流域设计暴雨洪水图集》(河南省水利勘测设计院,1984年10月)的推理公式,《河南省暴雨参数图集》(河南省水文水资源局,2005年12月)的查取数值,使用试算法进行计算;

(2)计算频率为P的暴雨洪水设计峰值流量Qp。

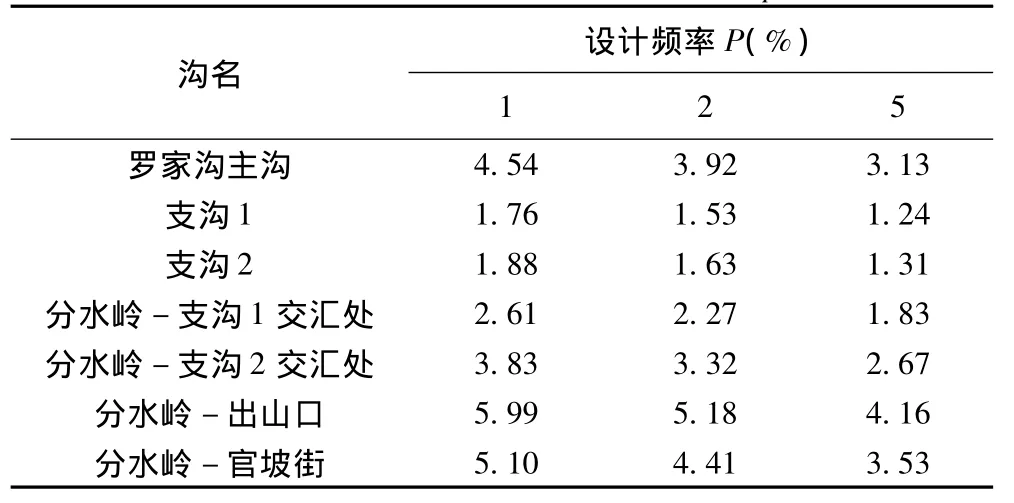

如前所述,各频率下的暴雨洪水设计流量Qp计算成果见表 7[1]。

表7 暴雨洪水设计峰值流量Qp(m3/s)计算成果表Table 7 Calculation results of Qp

(3)依据规范附表,根据小流域泥石流沟道实际情况,选用合适的堵塞系数Dc;根据罗家沟的实际情况,计算断面处泥石流堵塞系数Dc取值为1.5。

(4)计算频率为P的泥石流峰值流量Qc

按公式计算频率为P的泥石流峰值流量Qc,计算结果见表 8[1]。

表8 泥石流峰值流量Qc(m3/s)计算成果表Table 8 Calculation results of Qc

5.2.2 形态调查法

根据泥石流泥痕及沟槽形态,可得泥石流流量计算公式[3]:

勘查期间,据村民描述,“7·30”泥石流当时的速度相当于成人小幅慢跑的速度,“7·24”泥石流发生的速度比前年稍快,据此推测“7·30”主沟泥石流流速约 3.0m/s,“7·24”主沟泥石流流速约 3.5m/s;在罗家沟主沟道流通堆积区一个相对平稳沟段实测得该处泥位深分别约为1.2m、0.9m,沟宽约3m;计算得“7·30”泥石流流量 Qc=10.1m3/s,“7·24”泥石流流量 Qc=9.45m3/s[1]。

5.2.3 综合取值

由于没有详细的监测资料,而目击者的描述又有很大的偏颇,不具有代表性,仅可作为一个局部的参考值。将以上计算结果与相关资料相佐证,认为“7·30”泥石流与100a一遇的泥石流情况相似,认为“7·24”泥石流与50a一遇的泥石流情况相似。雨洪法计算结果应该是较为可靠的,基本反映了罗家沟泥石流的流量特征[1]。

5.3 泥石流流速计算

5.3.1 泥石流流速

泥石流流速是决定泥石流动力学性质最重要的参数之一,目前泥石流流速计算公式多为半经验或经验公式。本次依据《DZ/T0220-2006》附录I东川泥石流改进公式[3]:

计算参数取值及计算结果见表9[1]。

5.3.2 泥石流中石块流速

泥石流中石块运动速度计算在缺乏大量试验数据和实测数据的情况下,采用《DZ/T0220-2006》附录I推荐公式计算堆积后的泥石流冲出物最大粒径石块运动速度[3]:

表9 泥石流流速成果表(以“7.30”泥石流计算)Table 9 Calculation results of flow speed

式中:Vs——泥石流中大石块的移动速度(m/s);

a——全面考虑的摩擦系数,3.5≤a≤4.5,平均a=4.0;

dmax——泥石流堆积物中最大石块的粒径(m)。

计算结果见表 10[1]。

表10 泥石流中最大石块运动速度计算表Table 10 Calculation results of the speed of the biggest stone in debris flow

5.4 一次泥石流过程总量与一次泥石流冲出的固体物质总量

一次泥石流总量与一次泥石流冲出的固体物质总量可通过计算法和实测法确定,但实测法精度高,但往往不具备测量条件,一般只采用经验公式对其作粗略的概算;依据《DZ/T0220-2006》附录I推荐的经验公式计算法进行计算。

5.4.1 一次泥石流过程总量

经验公式计算法一般根据泥石流历时T(s)和最大流量Qc(m3/s),按泥石流暴涨暴落的特点,将其过程概化成五角形,按下式进行计算[3]:

计算结果见表 11[1]。

表11 一次泥石流过程总量计算表Table 11 Calculation results of debris flow volume

5.4.2 一次泥石流固体冲出物计算

依据《DZ/T0220-2006》附录I推荐的经验公式对一次泥石流冲出的固体物质总量(m3)进行计算[3]。

计算结果见表 12[1]。

表12 一次泥石流冲出固体物质总量(×104m3)汇总表Table 12 Calculation results of debris flow solid volume

5.5 泥石流整体冲击力计算

泥石流整体冲击压力δ依据《DZ/T0220-2006》附录I推荐的“铁二院公式”进行计算。计算公式如下[3]:

其它符号意义同前。

根据公式对罗家沟泥石流的整体冲击压力进行计算,同时,建筑物形状考虑为矩形,即λ=1.33,而建筑物受力面与泥石流冲击力方向的夹角考虑为90°,计算结果见表 13[1]。

表13 整体冲击压力计算成果表Table 13 Calculation results of the total hammer pressure

5.6 泥石流爬高和最大冲起高度计算

依据《DZ/T0220-2006》附录I推荐的“泥石流冲起高度”的相关公式进行计算。计算公式如下:

泥石流最大冲起高度ΔH为[3]:

泥石流在爬高过程中由于受到沟床阻力的影响,其爬高 Δh 为[3]:

式中:Vc——泥石流流速(m/s)。

根据公式对罗家沟泥石流最大冲起高度ΔH与在爬高过程中由于受到沟床阻力的影响的爬高Δh进行计算,计算结果见表14[1]。

5.7 泥石流堆积物堵溃下游河道的可能性分析

据现场调查,罗家沟泥石流大部分堆积在官坡街上,仅有少量洪水顺排水渠流下,在沟口处汇入官坡河,罗家沟主沟河流流向11°,官坡河主河流向279°,两者呈近90°顺交。官坡河为常年流水,河流总长35km,总落差479m,年均流量1.0m3/s。

通过调查:罗家沟下游沟床上以卵石、块石为主,在卵石之间充填有漂石,漂石含量达55% ~60%,粒径一般10~30cm,最大80cm;官坡河河床上均以砂砾卵石为主,为河道长期搬运冲洪积形成,粒径2~20cm,含量约65% ~80%;河床宽阔、平坦。这些现象表明,河流的搬运能力良好,自然河床段大粒径的漂石、卵石大部分可以被河水搬运走。因此分析:在发生强降雨或持续降雨,引发罗家沟泥石流爆发时,官坡河的洪峰流量足可以把粒径多20~50cm卵、漂石搬运走,沟口发生淤堵的可能性较小。因此罗家沟泥石流的治理可以选择以排为主、以挡为辅的治理方式[2]。

6 结论

通过该治理工程的实施,区内泥石流灾害隐患的危险性在一定程度上得以缓解,消除泥石流对当地人民群众生命财产安全的威胁,使区内地质环境和生态环境得到改判,防灾、减灾效益和社会效益明显。

[1]韩国童,车志强,等.卢氏县官坡镇罗家沟泥石流应急勘查治理工程勘查报告[R].2011.HAN Guotong,CHE Zhiqiang,et al.Lushi County Guanpo Zhen Luojia Ravine debris flow emergency management project survey report[R].2011.

[2]韩国童,车志强,等.卢氏县官坡镇罗家沟泥石流应急勘查治理工程设计书[R].2011.HAN Guotong,CHE Zhiqiang,et al.Lushi County Guanpo Zhen Luojia Ravine debris flow emergency management project Design Document[R].2011.

[3]DZ/T 0220-2006,泥石流灾害防治工程勘察规范[S].DZ/T 0220-2006,Specification of geological investigation for debris flow stabilization[S].