基于管理流程视角的动态能力核心构成及测量模型构建

张韬

(贵阳学院 人事处,贵阳 550005)

0 引言

随着信息技术的发展和经济全球一体化进程的加快,企业生态环境变得更加复杂多变和充满不确定性,在不确定性环境中企业要想保持持续竞争力,赢得持续竞争优势,就必须不断完善和优化企业自身的资源和能力结构,更新和加强已有的资源基础和各种技能储备,不断调整自身以形成企业与环境变革的良性互动机制。新时代背景下,企业若要达成上述目标必须具备良好的环境适应能力和实时创造环境变革的能力,即“动态能力”[1]。在战略管理文献中,动态能力因Teece等的开创性研究而演变成了快速变化的境中探讨企业竞争优势来源的一个重要战略分析框架。然而,如何衡量动态能力,动态能力的构成怎样,以及动态能力构成要素之间的关系如何等一系列的问题虽在现有文献中有所论述,但仍不够深入。本文试图从三个方面对动态能力的构成进行探讨:一是流程与能力如何链接,即能力形成的理论基础问题;二是动态能力核心流程的分解与建构的问题;三是动态能力核心流程之间的关系怎样的问题。通过上述问题的探讨,旨在一定程度构建揭示动态能力的形成及其过程,为企业经营实践人员打造动态能力,提升竞争力提供有益的借鉴。

1 能力形成的理论基础

大多数文献对能力的探讨都包括了惯例和流程的概念。Winter(2000)将经营能力定义为“高水平的惯例(或各种惯例的集合),这些高水平的惯例及其运用,赋予了组织管理进行某种类型产品生产的选择(权)。与经营能力一样,动态能力也是由各种惯例所构成[2],在更普遍的意义上,动态能力就是组织流程,它们随着时间的变化而根植于公司内部,并用以重新配置公司资源,剥离无价值资源或以新的方式对原有资源重新进行整理。

能力作为惯例集合的概念表明:为了让一项活动的有效性形成能力,能力必须达到某种实践惯例的门槛水平。最低限度而言,惯例必须以一种可靠的方式来运行。虽然惯例与流程在描述能力的过程中经常互用,但二者仍然存在一些细微的差别。这些差异的存在构成了本文流程视角提出的基础。流程是企业整合资源,创造顾客价值的一连串活动,是企业内部一系列逻辑上相互关联的业务活动,组织通过执行这些活动获得特定产出。执行某项活动的步骤或流程一旦形成,就可能形成一种例行工作模式被加以固化,因此组织惯例可被视为组织与管理流程的抽象实现形式。

基于上述研究,本文认为惯例是单一活动的程序化与模式化,而流程则是对模式化的活动所进行的逻辑化、系统化或有效化连接。与惯例相比,流程是一个更大的单位,惯例则是流程微观的、具体的实现形式。执行某项单一活动的惯例与执行其他单一业务活动的惯例经过逻辑化、系统化与模块化过程,便形成了实施某项更高级业务活动的流程,而这种流程作用的发挥便进一步形成了实施某项业务活动所具有的能力。惯例、流程与能力之间相互关系的探讨,展现了某种能力形成的过程。为避免概念上的混淆,本文以流程概念取代惯例概念来进行相关研究,因为也可将惯例视为次生流程,一个更小的流程单位。

2 流程分析及理论模型构建

2.1 核心流程识别

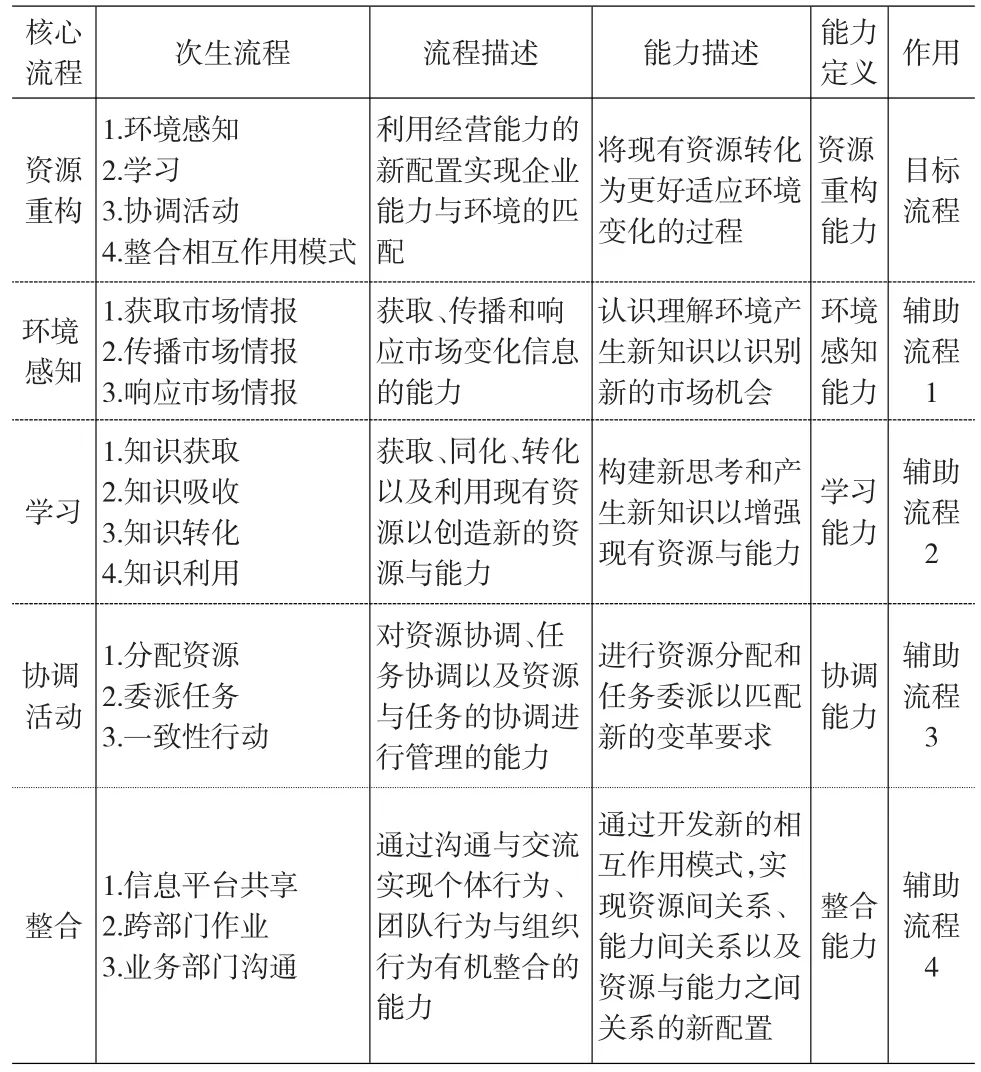

本文以Teece et al.’s(1997)提出的差异性流程(重新配置、环境感知、学习、协调/整合)为研究起点,继在文献中搜寻具有同源关系(或相似)的流程,或寻找它们之间的细微差别以作为是否增加、合并以及剥离任何核心以外流程的依据。不同的概念可用以描述相似的流程,或相似的称谓可用于不同的流程。通过文献回顾,本文肯定了Teece et al.(1997)关于动态能力流程的划分,可据此揭示出这些流程所包含的相关活动。同时,本文对文献中提及的流程的意义和称谓进行了调整,并将它们分为能够最好反映出Teece等关于动态能力的概念化要求。特别是,揭示出了一个细微差异:在文献中“环境感知”一直被视为一个差异性流程[3][4],协调与整合也是两个不同的差异性流程。通过文献回顾及整理,本文将四个核心流程进一步细分并概念化为:(a)资源重构、(a)环境感知、(c)学习、(d)协调和(e)整合相互作用模式。表1对动态能力核心流程进行了描述。

表1 动态能力核心流程描述

2.2 核心流程有效性分析

本文构建了一套能力,以获得动态能力核心流程实施的有效性。就有效的资源重新配置流程而言,我们引入了重构能力概念;根据对环境的有效感知,本文提出了环境感知能力;依据学习流程的有效性我们提出了学习能力;依据协调流程的有效性我们提出了协调能力;依据对相互作用模式的有效整合我们提出了整合能力。对这些构成核心流程活动的识别以及提出的目标与支持性活动流程之间的区别,可有助于实现对动态能力概念的操作化。表2总结了动态能力五个核心流程的特性及其对应的能力。

表2 动态能力核心流程、辅助流程及相应能力描述

2.3 动态能力理论测量模型构建

基于以上分析,提出假设H1:动态能力是一个高阶因子,可由环境感知能力(ES)、学习能力(OL)、协调能力(CC)、整合能力(IC)和重构能力(RC)五项子能力系统加以表征。其理论测量模型见图1。

图1 动态能力理论测量模型

3 研究设计

3.1 测量工具

环境感知能力。环境感知能力反映了与竞争对手相比,较好感知环境和理解顾客需要以及市场动态性的能力,如感知环境[5]、感知顾客需求和竞争者动向,并及时采取行动[6]。据此,本文参考Bulent Menguc&Seigyoung (2006)关于竞争者导向与顾客导向的测量以及Kohli等(1993)[7]关于市场导向的测量研究,共发展出6个问项。

学习能力。根据Daniel Jimenez等(2007)[8]的观点,本文以及活动的先后顺序和重要性程度将组织学习划分为知识获取、知识传播、知识解释、和组织记忆四个维度,并在他们研究基础上发展出16个问项。

协调能力。协调能力是对资源和任务之间的相互依赖关系进行管理,以创造新的活动方式的能耐,主要表现为正确的人员配置,知识资源的分配和布置,以及以“共同演化”为特征的资源与任务的协同。本文依据上述学者的探讨,共发展出4个问项;

整合能力。整合能力分为外部整合(资金、工厂、设备与专利等)与内部整合(企业联盟获取的互补性或重要性资源,如技术或知识[9],在整合能力中尤其以内部知识整合能力最为关键[10]。对整合能力的测量主要借鉴巫立宇(2006)和Bou-Wen Lin&Chung-Jen Chen(2006)的研究进行,共发展出4个问项。

重构能力。资源重构是将现有资源转化为更好适应环境变化的过程,重构能力是企业利用经营能力的新配置实现企业能力与环境的匹配过程。对重构能力的测量主要在Barki&artwick(2011)和黄俊(2008)关于重构能力测量基础上共发展出4个问项。上述所有量表均采用Likert7.0级量表进行衡量。

3.2 数据收集

本研究主要依据国内外公开发表文献中的问卷进行汇总,为降低量表的测量误差,在发放问卷之前与不同行业的企业高层管理人员进行了访谈,根据访谈结果对问卷设计及用词上的准确性进行了适当修订。样本收集渠道主要有三:一是根据中国企业黄页随即抽取样本企业;二是通过校友资源与北京、天津、上海和广州等地重点高校在读的EMBA、MBA、总裁MBA(培训班)班长取得联系,请求将问卷发放到班级中每个QQ群成员邮箱,然后请他们认真填写;(3)通过已经毕业的MBA同学,请求他们帮助按要求选择至少2名以上受测人填写问卷。通过上述三种渠道,总共发放问卷897份,回收有效问卷402份,有效回收率44.82%。

3.3 量表信效度检验

(1)信度检验。信度检验主要对动态能力量表的内在一致性程度进行考察,主要采用Cronbach’α系数指标进行检验。该种检验方法不仅可以衡量问卷填答人不同时间得分的一致性,还能够考察是否测量单一构念得问题。经检验,有三个题项的CITC值低于0.5水平,删除该三项题目能够显著增加对应分量表的总体信度α值,且量表的总体信度α值也略有增加,因此特将其删除,删除的三个题项分别是:Q(6公司战略受到增加顾客价值目标的驱动)、Q1(0新的经营方法和服务值得尝试,哪怕存在风险)和Q1(8公司所有员工都朝一个目标努力工作)。信度检验结果见表3。

(2)效度分析。表4显示了运用IBM-SPSS& AMOS20.0结构方程建模工具,采用CFA法对动态能力进行一阶与二阶聚合效度与信度分析的结果。由表4可知,量表具有良好的聚合效度(一阶与二阶因子载荷量均在显著性0.001水平上远远大于0.5的水平,且CR>0.8,AVE>0.5,临界比率>3.29)。此外,对净化后的项目进行的信度分析再次表明,无论是分量表还是总量表都具有良好的信度(αES=0.834、αOL=0.921、αCC=0.897、αIC=0.817、αRC= 0.867和αDC=0.932,均大于0.8的水平)。

最后,通过观察一阶与二阶测量理论模型与经验数据的适配度来看(表5),各项适配指标均达到较为理想的状态(χ2/df处于2~5之间,RMSEA小于0.8,除一阶CFI接近0.9水平外,其余指标都在0.9以上水平),表明所构建的一阶和二阶研究测量模型能够得到经验数据的支持。

区分效度是指理论模型中某一潜变量与另一潜变量特质的差异度。Fornell和Larcher(1981)指出,潜变量所反映构念之特征是否具有显著差异,可以通过检验各潜变量的AVE值来实现。如果AVE大于两个潜变量之间的相关系数的平方,或AVE的平方根大于各潜变量之间的相关系数,则表示这两个概念之间具有较好的区别力。据此,本文利用IBM-SPSS&AMOS20.0对潜变量的相关分析结果结合表5的统计数据进行分析,发现对角线上的AVE值均大于对应潜变量之间相关系数的平方,表明量表测量具有较好的区别效度(见表6),所构建的维度具有理论和经验上的差异性。

表5 一阶与二阶动态能力测量模型聚合效度分析项目指标适配度

表6 动态能力区别效度分析结果

3.4 研究结果

图2 动态能力理论测量模型检验结果

根据上述数据分析可知,本文基于管理流程视角对动态能力维度的划分以及开发的相应测量工具具有良好信度与效度,所构建的动态能力理论测量模型真实有效。根据表4、表5研究数据得到的动态能力理论测量模型检验结果见图3。

为进一步探讨动态能力构成维度之间的关系,本文以资源重构能力维度为效标变量,以环境感知、组织学习、协调能力和整合能力四个维度为预测变量,采用逐步回归法对变量间的关系进行了分析。研究发现,四个预测变量全部进入回归模型。首先进入回归模型的变量是学习能力,可解释36%的变异量(Rb2=0.36),随着环境感知能力、协调能力和整合能力自变量的引入(进入概率≤0.05,剔除概率≥0.1),判定系数R2分别增加了0.15、0.08和0.04,说明增加的变量对重构能力具有一定的预测作用。同时,对四个支持性流程对动态能力核心流程资源重构的影响进行了检验,发现回归方程线性关系显著(F=93.21,p=0.000<0.001),构建的四个变量能联合预测重构能力流程63%的变异量(判定系数Rabcd2=0.63),其中,在对“资源重构”的预测中,学习能力与环境感知能力共计解释“重构能力”51%的变异量(模型2中Rba2=0.51),表明学习能力与环境感知能力对动态能力的变化具有较强的预测作用,且所有预测变量均均对“资源重构”有显著的正向影响关系(表7中模型4标准化回归系数β值的T检验分别在0.01和0.001上达到显著水平),表明构建的支持性流程对动态能力的重构流程具有良好的协同效应,从而一定程度上证实了本文提出的动态能力核心流程差异二分模型构建的恰当性。

4 结论与讨论

表7 动态能力维度关系检验的逐步回归分析摘要表

从以上理论分析与实证检验中可主要得出以下结论:(1)动态能力作为一种集合性和系统化的流程,可由环境感知流程、组织学习流程、协调流程、整合流程与资源重构流程五个子流程系统构成或加以表征,这些流程作用效果的大小及其互补特性共同决定了高阶动态能力的状况。因此对企业企业经营管理者提升动态能力而言,应主要结合本企业的经营管理状况,着眼于对上述支持性的流程活动进行识别和构建,并在实践的反复运用中不断优化,以最大限度的增强企业的环境适应能力和主动谋求环境变革的创造性能力,最终维持并创造出持续的竞争力;(2)动态能力结构具有层次性,其中资源重构流程作为企业动态能力的目标性流程,位于企业动态能力结构的顶端。资源重构流程需要环境感知等其余四个互补性流程作为支持和补充,其交互作用功能的实现,使得动态能力的形成得以最终实现。这说明企业在提升动态能力过程中,应以资源重构流程的实现为目标,不断完善和优化四个支持性流程的良性互动机制。(3)相比其余流程而言,环境感知与组织学习在动态能力的形成中起着重大作用,在对动态能力的核心流程“资源重构”变异量的解释量中,占全部自变量解释变异量的81%(R2ab/R2abcd=0.81),表明对于企业经营管理者而言,在应对环境变革的过程中,应更加注重学习型组织的建设,不断提升个人与组织的学习与应变能力,同时通过环境感知流程的构建,不断建立和健全灵敏的市场响应机制。

本文研究结论支持并发展了Eisenhardt&Martin(2000)的观点,即动态能力是一个具体的可识别的流程,同时也丰富和完善了Kathleen(1998)的研究。同时,本文以管理流程的视角在对动态态能力相关文献进行细分、梳理、厘清和对流程之间关系进行探讨的基础上,提出的动态能力理论测量模型,并进行检验,在理论上和经验上降低了“动态能力是天生的,而不是创造的”恐惧,为企业经营管理人员在新时代背景下构建动态能力打造核心竞争力和持续竞争优势提供了思路和方法,也为今后动态能力与组织管理相关变量之间关系的探讨奠定了一定理论基础,从而进一步丰富和完善了动态能力的相关测量理论。

[1]Teece DJ,Pisano G,Shuen A.Dynamic Capabilities and Strategic Management[J].Strategic Management Journal,1997,18(7).

[2]Zollo M.,Winter S G.Deliberate Learning and the Evolution of Dy⁃namic Capabilities[J].Organization Science,2002,13(3).

[3]Kumar,K.,et al.Market and Efficiency-based Strategic Responses to Environmental Changes in the Health Care Industry[J].Health Care Management Review,2002,27(3).

[4]Zahra,S.A.,G.George.Absorptive Capacity:a Review,Reconceptual⁃ization,and Extension[J].Academy of Management Review,2002,27 (2).

[5]Pavlou,P.A.,El Sawy,O.A.From IT Leveraging Competence to Com⁃petitive Advantage in Turbulent Environments[J].Information Sys⁃tems Research,2006,17(3).

[6]Bulent Menguc,Seigyoung Auh.Creating a Firm-level Dynamic Capa⁃bility through Capitalizing on Market Orientation and Innovativeness [J].Journal of the Academy of Marketing Science,2006,34(1).

[7]kohli A.K.,Jaworski,B.J,Kumar.Markor:A Measure of Market Orienta⁃tion[J].Journal of Marketing Research,1993,30(4).

[8]Daniel Jiménez-Jiménez,Juan G.Cegarra-Navarro.The Performance Effect of Organizational Learning and Market Orientation[J].Industri⁃al Marketing Management,2007,(36).

[9]Woiceshyn,J,Daellenbach,U.Integrative Capability and Technology Adoption:Evidencefrom oilFirms[J].Industrialand Corporate Change,2005,14(2).

[10]Leonard-Barton.Dorothy Wellsprings of Knowledge:Building and Sustaining the Sources of Innovation[M].Boston,MA:Harvard Busi⁃ness School Press,1995.

- 统计与决策的其它文章

- 区间数指标权重确定的一种离差方法