预定相遇态势的潜射鱼雷射击及其技术方法

李本昌,李长文

(海军潜艇学院,山东 青岛 266042)

通常,潜射鱼雷在攻击过程中,鱼雷的二次转角主要用于实现多雷的平行航向齐射。事实上通过二次转角射击,不仅可以解决以兵器机动代替发射平台机动而扩大潜艇攻击范围、提高武器快速反应能力的目的,而且还可以以此满足各种自导方式的鱼雷对发现目标态势的技术要求,进而充分发挥其应有的作战效能。

1 相遇态势对鱼雷自导探测能力的影响

相遇态势是指鱼雷命中(或发现)目标时刻,鱼雷与目标(或预定相遇点)之间的位置和运动关系。在一定射击条件下,相遇态势是由鱼雷发现/命中目标或进入目标尾流时,目标航向线到鱼雷反航向线之间的夹角确定的。由于鱼雷自导方式不同,这一夹角经常被给出不同的称谓,如直航鱼雷射击被称为命中角、尾流自导鱼雷射击称作进入角、声自导鱼雷射击命中角则定义为鱼雷发现目标时刻,目标航向线与鱼雷反航向线之间的夹角。在此,仍称其为命中角,并用符号θ表示。

众所周知,尾流自导的技术要求鱼雷进入目标尾流时与目标舰尾的距离 Dw∈[Dwmin,Dwmax]范围内,且进入角 θ∈[θmin,θmax][1-2]。其实其它各种自导方式的鱼雷在技术上对发现目标时的相对态势也都有其特殊的要求,这种特殊要求主要体现在鱼雷自导的探测能力上。例如,以目标对鱼雷主动声脉冲的反射声信号为检测源的主动声自导鱼雷,其自导探测距离主要取决于目标舰体对鱼雷主动声脉冲的反射强度,目标反射强度越大,鱼雷探测目标的距离越远,越利于鱼雷对目标的发现和跟踪。但是,对于一定的目标、在一定的水文条件下,其反射强度除了和目标的类型、吨位密切相关之外,还与探测点(鱼雷)所处的目标舷角及其航向密切相关,图1是舰船反射强度随舷角变化规律的示意图[3]。可以看出,在一定条件下,如果鱼雷能从目标正横一定角度范围θ∈[θmin,θmax]接近目标将使主动声自导鱼雷的探测距离发挥到最大值,而使鱼雷能及早发现目标,或者能更大范围地遮盖由于目标运动要素误差导致的目标位置散布。我们把这种有利于鱼雷自导探测的相遇态势称为有利相遇态势。而当鱼雷从目标舰首或舰尾接近目标时,其探测距离将大打折扣,这种情况为不利相遇态势。

图1 舰船反射强度随舷角变化规律示意图

类似地,由于目标的辐射噪声强度随其舷角的变化也十分明显[4],所以对于被动声自导鱼雷也同样存在有利和不利的相遇态势。

2 二次转角射击的需求及使用时机

不仅各种自导鱼雷,包括直航鱼雷也希望通过有利相遇态势增大鱼雷的命中范围。但是,作为一种机动能力有限的发射平台,鱼雷攻击过程中,并非在所有情况下通过一次转角射击都能创造鱼雷射击的有利相遇态势,更多情况下一次转角射击无法保证这种要求。为此,只能通过平台的机动而实现。这样就要延长攻击时间,则存在贻误战机、甚至反遭攻击的风险[5]。但如果通过二次转角射击的控制方法为鱼雷创造这样的条件,就能免去发射平台占位机动的过程,也将大大增加发射平台的可攻击范围[6]。

图2所示为发射点Ws相对于瞄准点Ms的敌舷角Xms过大,一次转角射击鱼雷的命中角 θ1>θmax而不能保证鱼雷按有利相遇态势接近目标的情况。

在这种情况下,采用二次转角射击使鱼雷完成一次转角ω1航行距离ST1首先去占领二次转向点T,然后完成二次转角ω2,再直航距离ST2按照期望的命中角θ2接近并发现或命中目标,将能容易地改善鱼雷的相遇条件。所以,为了满足鱼雷技术和战术使用两方面的要求,在潜艇鱼雷攻击中二次转角射击是十分必要的,也是为鱼雷创造有利相遇态势的主要技术方法。

为了减小鱼雷转向过程产生的航向偏差,通常情况,希望采用一次转角射击。如果一次转角射击不能保证鱼雷的有利相遇态势时,才使用二次转角射击。那么,在鱼雷武器系统工程设计中,如何把这一原则变成系统能够自动选择的依据呢?

图2 大舷角条件下尾流自导二次转角射击

按照上述原则,当确定了射击瞄准点之后,可首先按照当前的发射态势和鱼雷的弹道参数求解一次转角射击的射击参数。如果一次转角射击的命中角θ∈[θmin,θmax]范围内,则采用一次转角射击。否则,就需要采用二次转角射击。即一次转角射击的命中角是否利于鱼雷自导探测的要求是武器系统判断是否采用二次转角射击的重要依据。

3 二次转角射击的解算原理及模型

二次转角射击的实质就是两次解相遇问题,即鱼雷发射出管后,经一次转角航行一定距离第一次与二次转向点相遇;到达二次转向点完成二次转角航行一定距离后第二次与预定命中点相遇。控制这一过程的参数是:鱼雷一次转角ω1、二次转角ω2、二次转角前的航程ST12和自导开机距离。

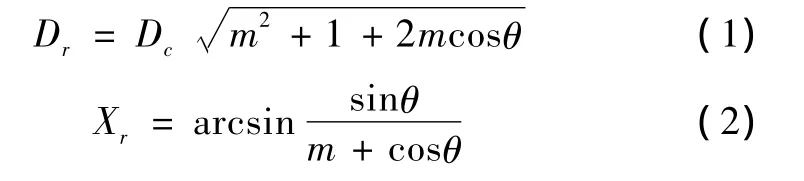

为了求解这些参数,在给定了二次转向点T所处目标的舷别、与未来相遇点C之间的距离Dc和鱼雷到达二次转向点后的航向(由期望的命中角θ确定)后,首先需要按照相遇条件解算出鱼雷到达二次转向点T时,相对于同时刻瞄准点Cs的舷角Xr和距离Dr,以便确定鱼雷一次转角的瞄准点M's。

在图3中,根据相遇原理,在目标运动要素一定的条件下,要想使鱼雷到达二次转向点T后能按照给定的命中角θ与预定瞄准点Cs在未来某时刻于C点相遇,那么T点和预定瞄准点Cs之间必须满足:ΔTCsC为一相遇三角形,且 CsC=m·Dc。其中,m=Vm/VT。

由此,只要求解出T点相对于同一时刻瞄准点Cs的舷角Xr和距离Dr,就确定出鱼雷发射时刻,二次转向点T对应于瞄准点Ms的相对位置M's。

根据图3的几何关系,有:

图3 二次转向点与瞄点的几何关系

本文以发射点Ws作为基准点建立以正东和正北为座标轴的直角坐标系,则瞄准点Ms(x1,y1)的坐标可通过以下方法计算:

一次转角瞄准点M's(x2,y2)的坐标:

一次转角瞄准点M's(x2,y2)相对发射点的态势:

用该组参数替代一次转角射击方程的态势参数,即可解算出鱼雷一次转角ω1和二次转角前的航程ST1。进而,求解鱼雷的二次转角:

二次转角前的航程:ST12=ST1。

鱼雷完成二次转角后,即执行自导开机指令。在所需要航程不大于其最大航程的条件下,就可满足射击条件。

4 预定相遇态势的选择问题

由二次转角射击的目的和原理易知,实现二次转角射击的关键在于选择合适的二次转向点。

描述预定相遇态势的关键参数是:所需要的命中角、二次转向点T相对于瞄准点Ms的舷别,以及该点与预定相遇点C之间的距离。当已知这三个参数之后,预定相遇态势则确定。

4.1 预定命中角

各种自导方式的鱼雷由于检测机理的不同,总是存在一定范围的有利相遇态势。并且同一自导方式,对于不同型号,由于在算法原理和工艺水平上的差异,这种有利相遇态势的范围也存在较大差异。但对于一定型号的鱼雷,这一范围却是确定的,本文用命中角θ∈[θmin,θmax]来描述其有利相遇态势。

由于目标速度不同,所以仅仅依赖使用者根据当前的敌我态势,很难判断一次转角射击能否满足鱼雷的命中角度要求。为此,当确定对目标射击时,平台武器系统按照作战使用者确定的目标运动要素、射击瞄准点和鱼雷性能,首先利用一次转角射击的参数解算方程计算一次转角射击的射击参数,然后判断解算的鱼雷命中角度θ的大小。如果解算的命中角θ∈[θmin+Δθ,θmax-Δθ],系统自动采用一次转角射击方式射击;否则,如果θ<θmin+Δθ,或者θ>θmax-Δθ,说明一次转角射击的命中过小或过大,不能满足鱼雷自导探测的要求,应自动转为二次转角射击。

在上述关系式中,Δθ是鱼雷命中角范围的边界修正量[7]。因为尽管鱼雷技术要求θ∈[θmin,θmax]就能保证鱼雷自导的检测和跟踪,但在组织射击时,如果解算的命中角正好处于鱼雷有利命中角边界附近,而采用的目标运动要素又存在目标航向误差,就有可能使得鱼雷的实际命中角处于鱼雷技术要求的角度范围之外,而不能满足鱼雷自导检测和跟踪的要求。所以,对鱼雷命中角范围边界增加一定的修正量Δθ是十分必要的,其取值需要以目标航向误差为依据。

4.2 二次转向点相对于目标的舷别

为了减小鱼雷的航程消耗,鱼雷二次转向点可选择在发射艇所处目标舷别的同一舷,即潜艇攻击目标右舷时,二次转向点也在目标右舷,反之则在目标左舷。为了避开攻击障碍,也可以选择在发射艇所处目标舷别的异舷,即潜艇攻击目标右舷时,二次转向点在目标的左舷,反之则在目标的右舷,此时鱼雷的航程消耗增大,所以除非特别需要,一般不做异舷选择。

4.3 二次转向点与预定相遇点之间的距离

因为鱼雷到达二次转向点后,以直航方式与预定的瞄准点接近直到相遇。因此,要想保证鱼雷能够发现目标,鱼雷完成二次转角后必须完成自导开机和自导自适应,且自适应结束后,鱼雷与预定相遇点C尚有大于鱼雷自导探测半径的距离,才能保证鱼雷自导装置能够正常工作。

为此,在确定二次转向点与预订相遇点之间的距离时,必须考虑鱼雷完成自导自适应过程所需要的航程STz,并且鱼雷完成自导自适应后与目标的距离不能小于鱼雷的自导探测距离R0,或者说二次转向点T与预定相遇点C之间的最小距离不能小于两者之和。其物理过程如图4所示。

图4 二次转向点与预定相遇点的最小距离

除此之外,由于目标运动要素误差的存在,为了避免目标运动要素负向误差对鱼雷自导自适应过程的影响,在满足上述要求的基础上,还应依据目标运动要素的解算精度适量增大二次转向点与进入目标尾流点之间的距离。本文把综合考虑各种因素所需要的这一距离用Dc表示,则基于鱼雷自导探测距离的二次转向点T与预定相遇点C之间的距离由下式确定:

式中,R0是由鱼雷自导方式和自导探测性能确定的常量,对于主动或被动声自导鱼雷取其标称的最大探测距离。对于直航或尾流自导鱼雷取值为0。

STz对应于鱼雷自导开机的最晚时机,是指自导开机时刻鱼雷位置点与鱼雷发现目标(或目标尾流)时刻鱼雷位置点的最小距离,即鱼雷完成自导自适应过程所需的航程。ΔD是由于鱼雷发射前解算的目标方位、距离、航向和速度存在误差,致使鱼雷接近目标过程中存在的目标位置散布。影响这两个参数取值的因素,及其对二次转向点的影响见文献[2]。

5 结束语

本文根据鱼雷各种自导方式的技术需要和潜艇机动能力有限的实际,提出了潜射鱼雷预定相遇态势射击的概念,给出了潜射鱼雷预定相遇态势射击的技术方法,可用于特殊情况下潜艇实施各种自导鱼雷射击。其中,基于鱼雷自导探测距离的二次转向点与预定相遇点之间的距离的选择方法,使得二次转向点的选择更具合理性和针对性,能够适应包括直航鱼雷在内的各种自导鱼雷。该方法不仅有效解决了发射态势与鱼雷有利相遇态势的矛盾,而且对实施者提供了极为方便的操作性能。

[1]李本昌,刘振峰.尾流自导鱼雷的射击瞄点及射击解算[J].鱼雷技术,2003(1):68-71.

[2]野学范,李本昌,等.尾流自导鱼雷开机距离及其应用[J].指挥控制与仿真,2011(5):33-36.

[3]石秀华,王晓娟.水中兵器概论(鱼雷分册)[M].西安:西北工业大学出版社,2005.05.

[4]张静远.鱼雷作战使用与效能分析[M].北京:国防工业出版社,2005.04.

[5]李本昌,薛昌友.现代潜艇作战软件的需求及技术难点[J].火力与指挥控制,2004(6):73-76.

[6]李本昌,晋朝勃.潜艇鱼雷攻击方式与射击控制的有关问题[J].潜艇学术研究,2009(3):11-13.

[7]李本昌,梁涛.尾流自导鱼雷的齐射及其建模[J].火力与指挥控制,2008(6):128-130.