编读往来

封面反馈

@07081612shanre:干什么事都一样,光靠一股热情,激情,爱心是不行的,科学救灾才是唯一出路。

@汶金让:建立一个合理、依法、科学、有监督的救灾体制和机制,这很关键!靠领导直接上阵不是办法。

@苏子欢-长虹:灾后垃圾处理、无法再利用房屋建材回收,可参考国外常规做法:组织灾区群众参与劳动换食品计划,接受资金性援助同时提供若干小时义工,如参与物资发放、环境清洁。

记者手记

老乡的摩托车

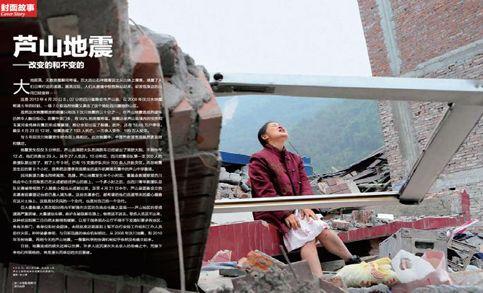

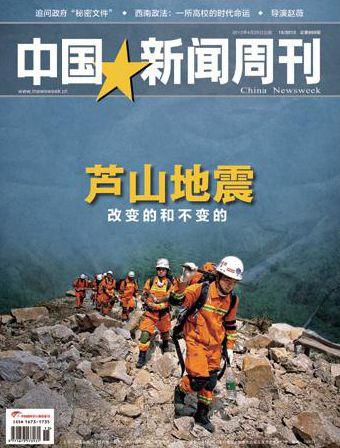

4月20日,四川芦山里氏7.0级地震。跑灾难特别是地震报道已不是第一次了,虽然亲友和同事都在嘱咐注意安全,但我唯一焦虑的是时间。这天是周六,距本期截稿满打满算也只有四天时间,可以想象的是,大批同行蜂拥而至,又是一场媒体大战。

当天下午两点半,我与同事韩永坐上了飞往成都的航班,为了以防万一,同事徐智慧和李强则飞重庆。我和韩永出奇顺利,当晚八点多就进了芦山县城,分头采访。

没有电,没有水,县城里交通瘫痪。尽管此次救援反应迅速,但救援组织不力被广为诟病,即便震后第三天,情况仍旧没有明显改观。在去震中的乡间羊肠路上,“缺水、缺粮”的标牌贴在路边。大量的军车和救援车辆几乎将路塞成“肠梗阻”,而此时最便捷的交通工具却是老乡的摩托车。

我的采访对象是一位40多岁的大姐,她家的两栋二层小楼全部倒塌,因为骑摩托外出幸免于难,摩托车也就成了唯一幸存的家当。我采访完说想再到震中所在的龙门乡去看看,她执意要骑车送我到镇子上。到了目的地,我塞给她30块钱,“你们是来帮我们的,怎么能要钱呢”,她扔下钱转身走了。

采访完准备返回县城,镇子的大桥边停了很多辆摩的。

“一百块钱,不还价。”老乡伸出了食指。“什么?到县城才17公里,要一百块钱,你比北京的出租车还贵啊。”老乡说,非常时期,都是这个价。我挨个问,果真没有一个低于一百的。

到了县城,极不情愿地掏出一百块钱,“从来没坐过这么贵的摩托车。”老乡从钱包里抽出一张20元的纸币拍在我手上:“你们是来帮我们的,给你打个折吧。”