院前猝死心肺复苏的困境与对策

——120分站2012年院前猝死急救的临床特点

陈海襄都鹏飞

院前猝死心肺复苏的困境与对策

——120分站2012年院前猝死急救的临床特点

陈海襄1都鹏飞2

院前猝死救治率极低,通过分析我院2012年1月到2013年1月间接诊的院前猝死病例,发现院前猝死救治存在许多问题:猝死者基本信息记录不完善,准确的死亡原因难以确定,城市和小区建设规划给搬运、转运患者造成困难,医师缺乏流行病学意识,市区内急救资源分布不均衡,急救知识仍需普及、急救设施需要完善,急救措施应多样化,热心救助者应得到褒奖和保护。如果所有问题能得到综合解决,猝死救治率必然能够进一步提高。

院前猝死;心肺复苏

随着社会生产方式和生活方式的改变,我国猝死的发病率和发病人群已经有较大改变。然而,猝死的流行病学、救治成功率、发病年龄高峰及死亡原因分布等情况,国内尚未有统一和权威的数据报道,国内关于院前猝死的流行病学数据,仅零散分布在各个期刊上[1-5]。院前猝死救治成功率极低[2-6]。如何提高院前猝死的救治成功率?国内的观点集中在院前急救的专业化[7],指南应用的本土化和大力普及CPR技术[8]上。笔者整理了南京市急救中心南京市中医院分站2012年1月~2013年1月间接诊的院前猝死病例,分析临床特点,试图找出提高院前猝死抢救成功率的方法。

1 临床资料

笔者整理了南京市中医院120分站的出车记录,选择2012年1月~2013年1月间医师判断死亡的患者74例,其中有8例患者姓名、年龄均不详,7例患者仅年龄不详,9例患者仅性别不详。男43例,女31例,年龄最大为94岁,年龄最小为20岁,平均年龄为67.5岁。

2 病例临床特点

2.1 无名氏的问题74例患者中,有16例患者姓名、性别不详,仅有发病地点,占全部病例数的21.6%。

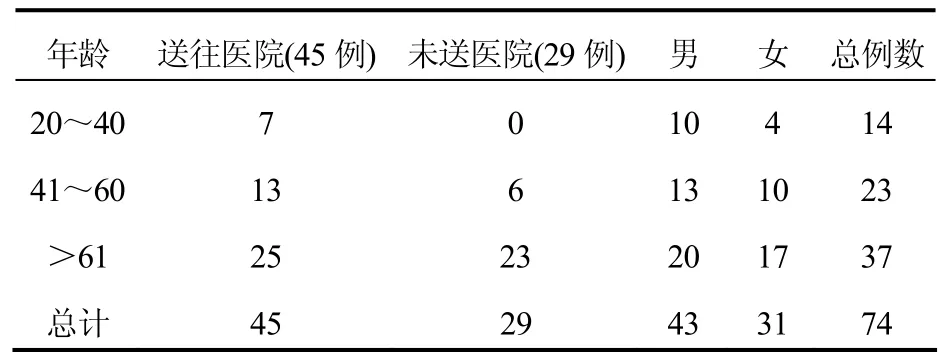

2.2 性别差异男性患者中,年龄最大92岁,最小20岁,平均年龄为63.6岁。划分年龄组,其中20~40岁组10例,40~60岁组13例,60岁以上20例。女性患者中,年龄最大94岁,最小60岁,平均年龄为80.0岁。划分年龄组,其中20~40岁组4例,41~60岁组10例,60岁以上17例(见表1)。

表1 患者的性别差异(n)

从表1可以看到,60岁以上年龄段猝死高发,这与年龄较大,机体衰老,各种基础性疾病增多有关。男女比例有明显不同,男性猝死发生高于女性,且女性猝死多发于较高年龄段,平均年龄为80岁,而男性在中青年龄段也有分布,或许与男性吸烟、饮酒等不良习惯易引发心脑血管方面疾病有关,有待于进一步研究。

3 讨论

3.1 无名氏的问题我院120分站地处南京市城南繁华地带,夫子庙、雨花台等景区和安德门民工市场,通往江宁区的交通枢纽等均在我站急救半径内。因此,呈现患者社会阶层多、意外多、无主患者多的特点。因此,不少猝死患者的120呼叫由目击者和警察、交警等完成,在呼叫时无法报出患者具体姓名、年龄等,成为“无名氏”,这些患者在猝死患者中占有相当大的比例,未及时送医院救治,现场宣布死亡的患者中比例更大。在无名氏患者中,有明确病因记载者仅6例,死因多为坠楼、外伤等。因此,120工作更多的呈现社会性的特点,需要120医师具备一定的社会经验和相关法律知识,才能很好的与警察、交警和大量围观群众沟通,并进行自我保护。

3.2 发病到心肺复苏开始的时间问题绝大多数患者并没有准确的发病时间,心肺复苏是否在6分钟之内开展,并不能确定。大部分老年人的死亡是被家属和邻居发现而呼叫120,呼叫时经常出现昏迷,喊不醒,甚至没有主诉,仅有急症症状的描述,也无法说清呼吸心跳骤停的时间。120医师抵达时才发现患者已经死亡。除外一些明显失去急救指证的情形出现(例如体温下降、肌肉僵硬、尸斑出现等),很难判断具体死亡时间。有旁观者目击发病过程的也无法提供准确的时间,因为人在慌乱紧张时,存在感觉与具体不符合的情况,往往觉得过了很长时间,而实际仅有短短的几分钟。能够记得看时间的患者更少。

3.3 死亡原因的问题绝大多数的目击者并不能准确判断患者是否呼吸心跳骤停,仅是发现患者无反应或嘴唇发紫等情形呼叫120。120医师抵达现场后,忙于搬运和心肺复苏,无暇判定死亡原因。部分患者抵达医院时,体温下降,血液抽不出,更加无法判定死亡原因。因此,很难在临床判定患者的真正死亡原因。从院内急救的反馈来看,能够明确判定死亡原因的患者,常常为气道异物、溺水、电击、外伤等。大部分死亡患者为老年人,加上中国传统的丧葬观念,能够接受尸检者极少。因此,很难统计出准确的死亡原因分布。

3.4 搬运和转运过程中的问题从既往的报道来看,目击者到患者送往医院的过程是制约心肺复苏成功率的瓶颈,很多专家也提出普及心肺复苏技术,城市道路拥堵和急救资源调配等问题。然而,罕见报道提出城市和小区建设规划中存在的困难。我站急救半径内居民区密集,楼间距小,小区大门和通路狭窄,街巷多,除了近年来新建的居民小区外,没有专门的停车场,小区居民的车辆停在小区道路内;很多旧小区没有电梯、楼道无灯、楼梯窄小;新建小区配备的电梯,往往是客梯,没有货梯,无法将担架车放入电梯内。有些新近建设的城区,夜间路灯稀少,寻找街巷和门牌号码困难。江宁通往市区的主干道经常处于拥堵状态,加上城市建设,地铁开挖经常造成围挡,降低了120运行速度。因此,在行车、搬运和转运过程中,均存在效率不高,鸣笛示意依然无法通行的状况。

3.5 流行病学意识的缺失我站成立至今运行已经10年,人员变动频繁,甚少重视数据的保存和研究。目前保存下来的仅有交接班记录本和部分急救病历,诊断简略,部分数据不全,缺乏送往医院后诊治情况的记录。李春盛认为,要重视流行病学在急诊医学中的应用[9],目前120的数据还需要进一步整理和细化,规范病历书写,留存典型病例,做大量的整理汇总和随访工作。市区内急救资源分布不均衡,急救任务几乎全部由三甲医院承担。三甲医院集中于城区,新城区急救资源少。因此,三甲医院急诊科爆满,门前道路及院内通向急诊科的道路拥挤。

3.6 急救知识仍需普及、宣传,急救设施需要完善有资料显示,我国急救知识的普及率远不及国外。当发现猝死发生时,公众采取的方式最主要是呼救120,而不是实施CPR[10]。公众参与急救在提高猝死救治率上占有重要作用。猝死患者最佳抢救时间是4min以内(《院前猝死321例临床分析》),若超过10min,生存率几乎为零,但120救护车到达事发地时间受抢救半径的限制,不可能全部在所需的时间内到达,即便半径较短,也有可能因上所述道路、小区建设状况等影响使救护无法及时赶到,这就使得公众参与急救尤为重要,所以需要加大公众急救培训,熟练掌握CPR。同时有必要在公共场所增加自动体外除颤器仪(Aotomated external defibrillator,AED),同时普及AED的培训。目前AED培训是我国急救知识普及与国外相比最为薄弱的环节,有必要引起重视。急救措施应该多样化,我站的最终目的是抢救患者,不论采取何种方式,只要能尽快让患者苏醒,恢复生命体征,就值得借鉴使用,所以不断地创新急救措施,拓展多样的急救方法有重要意义。

3.7 道德宣扬和法律保护除了急救知识普及,还有更重要的一点就是道德宣扬和法律保护,这是确保接受过急救知识培训的大众主动参与急救的保障和动力。如果没有这两点,即便公众急救培训的水平再高也发挥不了应有的效果。有调查显示,公众不愿实施CPR与缺少相关法律保护热心救助者有关。(《我国大中城市院前死亡患者流行病学调查分析》)接二连三出现的好心人反而遭诬陷事件,使人与人之间的信任度下降[11]。所以社会应该大力颂扬热心急救之人,国家也应制定相关法律使救人之举得到保护,这样热心的公众在面对猝死患者时的犹豫就很可能会消失。

综上所述,我站的急救情况体现了城市生活和老龄化社会的特点。目前城市化建设处在转型时期,各种社会矛盾突出。然而,伴随着生活方式的变化,人们的健康意识并未跟上生活变化的脚步。从住宅建设来看,设计者并未很好的照顾到高龄及行动不便人群的出行需要,住宅楼内通路不顺畅,一旦出现意外情况,通道问题就成为最大的障碍。城市道路建设并未给120、110、119等车辆留下专门车道,市区内交通高峰期车辆拥堵现象突出,严重阻碍120运行效率。居民对120工作存在广泛的不理解,对猝死的知识知晓率很低。因此,生存链的每一个环节都很薄弱,各方面的建设还需要一定时间。王一镗认为,目前我国的心肺复苏问题需要“三分救治,七分普及”[7],笔者认为是非常实际的,院前猝死的急救环节和社会生活各方面密切相关,需要向社会各界大力宣传和呼吁,从城市规划和建设到社区生活,都需要加强生存链意识。

[1]王珠秀,周丽宏,侯瑞田.院外猝死的临床分析[J].河北医药, 2009,31(4):483-484.

[2]邵小颖.院前猝死病例分析及抢救体会[J].中国急救医学,2008, 28(5):461-462.

[3]朱永福,李银平.266例院前猝死病例的急救分析[J].中国现代医生,2009,47(18):79-80.

[4]孙洪涛,张国强,何雯雯.院内外猝死及初步心肺复苏的效果分析[J].内科急危重症杂志,2008,14(1):42.

[5]成建定,利焕祥,李杰,等.中国人群青壮年猝死综合征的流行现状——广东省东莞市、深圳龙岗区及宝安区青壮年猝死综合征的流行病学调查[J].国际内科学杂志,2008,35(3):125-128.

[6]苏邵萍,沈洪,王禹.急诊院前猝死事件的发生特点分析[J].解放军医学杂志,2001,26(4):262-263.

[7]王一镗.为切实提高我国的心肺复苏成功率而努力[J].急诊医学,2000,9(6):363.

[8]刘智红,康楠,李国瑜.专业化院前急救对猝死患者心肺复苏成功率的影响[J].中国冶金工业医学杂志,2008,25(6):650-651.

[9]李春盛.目前心肺复苏存在的问题及对策[J].中华急诊医学杂志,2005,15(5):362-363.

[10]张在其,骆福添,陈兵.我国大中城市院前死亡患者流行病学调查分析[J].新医学,2010,41(11):708-711.

[11]李春盛.重视急诊流行病学的调查和研究[J].中华急诊医学杂志,2004,13(11):727-728.

R563.1+9

A

1673-5846(2013)08-0217-03

1南京市中医院急诊科,江苏南京 210001

2南京中医药大学,江苏南京 210029

陈海襄,女,主治医师。

都鹏飞,男,硕士研究生。E-mail:niumengqiongma@163.com。