优化教学管理 创建有效课堂

黄明顺

教学是学校的中心工作,课堂是学校教育教学工作的主阵地,也是贯彻课改理念、推进素质教育的主渠道。当前,在传统教育观念根深蒂固、“应试教育”压力依然强劲、教师素质参差不齐的农村小学,我们认为,运用有效教学理论,创建有效课堂,是当前农村小学探索教学改革、提高办学水平的核心工作,也是教学管理工作的主要目标。

一、创建有效课堂应当以确立课堂评价标准为基础

有效教学是为了提高教师的工作效益、强化过程评价和目标管理的一种现代教学理念。它既追求教学的效果,也追求教学的效益,它力求使教师、学生以最少的时间和精力获得最优教学效果。由此,有效的课应当是具有合适教学目的并以良好的教学策略加以实现的课;它是以人为本关注过程、讲求效率的课;是致力于实现师生良好互动,促进学生积极思维、主动参与的课;是结构合理、节奏得当,引导得法的课;是关注全体学生、尊重差异的课。

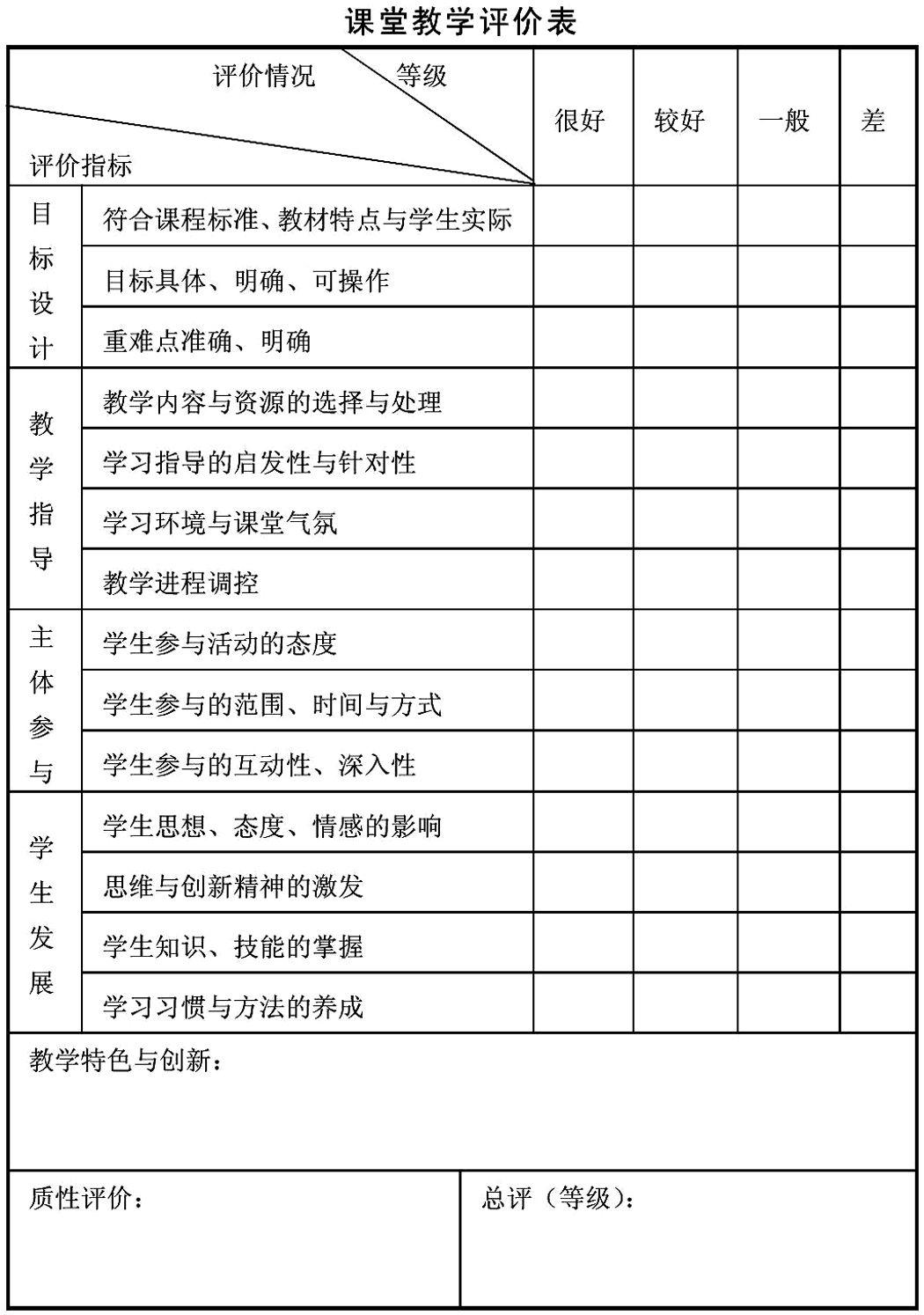

依据上述分析,有效课堂主要可以体现在四个方面的指标上,即目标设计的有效性、教学指导的有效性、主体参与的有效性、学生发展的有效性。以上述四项指标为主体,加入“教学特色与创新”一项,我校制定了“教师课堂评价表”(见下表),作为评价教师课堂有效性的主要依据。

针对传统应试课堂“满堂灌”、过度练习与时下不当实施新课程理念的“热闹”现象等弊端,该评价表把新课程理念与当前农村小学教学实际结合起来,把等级评价与质性评价结合起来,把教学过程与教学结果结合起来。因此,在实践中得到教师普遍认可,成为我校探索教学改革的主要“风向标”。

二、创建有效课堂应当抓好过程管理这一关键

强化过程性评价与目标管理是有效教学的核心内容与主要特点。因此,教学管理工作应当以教学常规要求与课堂评价标准为依据,以打造有效课堂为目标,强化对备课、上课、作业、辅导、教研等一系列工作组织、指导与评价。当前,尤其应当着力抓好以下三方面工作:

1.学校管理者应当切实深入课堂。上课,是教学的核心环节,也是学校管理的主要内容。学校领导不能一味忙碌于行政事务,而应当把主要工作时间用于巡视课堂、听课评课上。只有这样,才能及时了解课堂动态、把握教情学情,才能有针对性开展教学评价,从而调控、引导学校教学工作向有序、有效方向发展。在听课的对象上,要把预先安排与随机听课结合起来,把青年教师、骨干教师与中老年教师结合起来,做到全面、真实地把握教学实际又关注全体教师;在听课的组织上,既要有多人参与的公开课又要有领导单独开展的专项听课;既有评定式、调研式的听课,更要有指导式的听课;在听课的运用上,既要特别重视从激励、促进的角度出发,积极发现优秀经验,推介典型,也要重视发现普遍性的问题,及时予以指导、纠正。应当指出,学校管理者听课的主要目的不是为了与教师切磋教艺,而是为了把握教学动态,发现教学问题,听取教师、学生意见,从而提高教学管理决策的科学性与针对性。

2.善于从教学问题中寻找教研主题。现实校本教研工作,往往得不到教师的积极响应,其中一个重要原因是针对性不强,不能有效激发教师的研究需要与兴趣。因此,校本教研的重点应当是实际教学工作中发生的典型、突出问题。从问题出发,以课堂教学为载体,以促进每个学生的发展为宗旨,以解决问题为目标,把理论与实践结合起来,让教师在比照中反思,在反思中成长。近年来,我校坚持每月从听课、研讨中提炼一个教研主题,组织相关的学习、研讨、课堂探索系列教研活动,从而逐步解决教师在实践中遇到的“学生主动与课堂无序”、“自主学习与教学进度”、“课堂中的教师角色”、“面向生活与教材使用”、“算法多样化与算法最优化”等等一系列矛盾与困惑,有力地推进了新课程理念实施,促进教师与课堂、学生一同发展。

3.要强化档案管理。过程性教学资料既是广大教师辛勤劳动的宝贵成果,也是实施过程管理的依据。因此,学校管理中应当重视资料积累、收集,构建完善教学档案建设机制。学校教学管理档案主要有两个方面内容:一是管理档案。是指教师教学执行常规情况的记录,诸如教师备课情况评价、教研活动参与情况评价、课堂教学评价表及评课议课记录、辅导与作业评改情况评价等。只有把有关过程性材料收集完整,才能在期末形成对教师全面、准确的评价,才能有效地进行绩效考核。教学档案的另一项重要内容是教研活动的典型性材料,如优秀教案、典型案例、教研论文、优秀试卷等,这些都是教师智慧的结晶,是团队协作的成果,是学校的重要文献资料,值得学校好好收藏,并引导教师有效利用。近年来,我校建立了教务处、学科组、年级备课组三级档案管理机制,并定期开展检查、指导,把文字档案与网络收藏、归档保存与结集发表结合起来,有效地发挥教学档案的管理与教研功能。

三、创建有效课堂要牢牢把握教材研读这一重点

教材是课程标准的具体体现,是教与学的基本资源,也是课堂生成的基础与凭借。教师只有深入钻研教材,才能从整体上把握教材体系、结构,才能准确把握学科性质、特点与目标,把握编者的思路与文本(某一篇、节)的思路,才能合理确定每一堂课的目标、重点、难点、关键,从而为备好课、上好课奠定基础。

但是,近年来,在课改实施过程中,人们往往过多纠结于“自主、合作、探究”、讲授与问答、教与学、讲与练等方法论问题的讨论,或者不顾实际地企望一步迈向“课程与课程资源开发”、“不教之教”、“用教材教”的境界,却置教学活动最基础、最细微的教材研读于不顾。这种好高骛远、脱离实际、眼高手低的做法,既严重影响了教师基本素养的提升,也形成了“重形式轻内容”的片面的教研风气。因此,我们认为,鉴于农村学校教师学科素养较低与课改教材全新的编辑思路、结构体系、内容组织不相适应的实际,学校教学管理应当牢牢抓好教材研读这一基础,这一关键。为此,我们着力在以下几方面开展探索:

1.大力开展新课标、新教材培训。通过为教师配备教材解读材料、集体观看教材解读视频、邀请县里教研员到校举办辅导讲座等途径,努力提高教师的文本认识水平;

2.积极开展文本解读活动。通过“新旧课标比较分析”、说课、“单元解读”等活动引导教师深入研读课标、教材;

3.引导教师在备课中把好“教材关”。通过创建集体备课机制,每周确定由一位教师主讲,分析、解读单元(课时)教材,引导教师深入研讨各单元、各课时教材目标、思路与重难点,引导教师切实认识教材、“吃透教材”;

4.把评析教材选择与处理作为评课、说课的重点。改变以往评课、说课重在谈论方式、方法、技巧、手段等问题的做法,强调说课重在介绍“为什么教”、“教什么”,评课重在分析“目标是否合理”、“重点是否突出”、“目标与内容是否相符”、“内容与资源的选择与处理是否合理”等问题。

通过一阶段的努力,我校教师对新教材有了更深入的认识,文本解读能力有了较大提升,有效避免了脱离教材随意发挥、无端生成或者追求“热闹”、随意放手等错误倾向,为迈向有效课堂奠定了坚实的基础。

(责任编辑:林文瑞)