杭州湾水沙运动特性分析

刘光生

(浙江省水利河口研究院,浙江 杭州 310020)

1 问题的提出

杭州湾是著名强潮海湾,具潮差大、水流急、含沙量高、粒径细、水深较浅、冲淤幅度大等特点,而且浙江省又是我国台风影响最大的省份之一,每年在浙江境内登陆的台风有3~5个,台风过境极易形成大冲骤淤现象,杭州湾两岸经济发达,港口码头、航道、跨海大桥、海底管道等重大工程较多,杭州湾的水流及泥沙运动特性直接关联重大涉水工程的安全性能及维护成本,深入分析研究杭州湾水流泥沙运动特性对这些重大工程有着至关重要的作用。

潮波运动引起水体的水平流动称为潮流。潮流和潮汐如同孪生兄弟,在一般情况下,潮流变化和潮汐相对应,潮汐为半日潮,潮流也为半日潮,并有类似的各种现象。为研究杭州湾水流运动特性,必先研究杭州湾潮汐运动形式。本文将从潮汐水文、潮流以及泥沙输移3个方面入手研究。

2 潮汐水文

太平洋潮波,经琉球群岛后分2支进入东中国海,一支向西北经东海,进入黄海;另一支沿西北偏西方向进入浙江沿海,潮波传播过程部分通过金塘水道、秀山水道先后传入杭州湾。在湾口同一经度上,南、北两岸潮峰到达时间比中部早,南部比北部早。由于湾内北岸水深比南岸大,潮峰传播速度也较快,故至金山断面时,南、北潮峰几乎同时到达,过乍浦后,北部潮峰超前。进入澉浦附近潮波受岸线压缩反射影响,逐渐变形接近驻波,潮波通过澉浦断面上溯过程中由于存在水下沙坎[1],河床向上游急剧抬高,水深变浅,潮波开始剧烈变形,在尖山附近形成举世闻名的钱江涌潮,涌潮在海宁盐官至八堡一带达到最大,再上溯又逐渐减小,一般在闻堰一带消失。潮波可上溯到富春江电站下游(潮区界)。

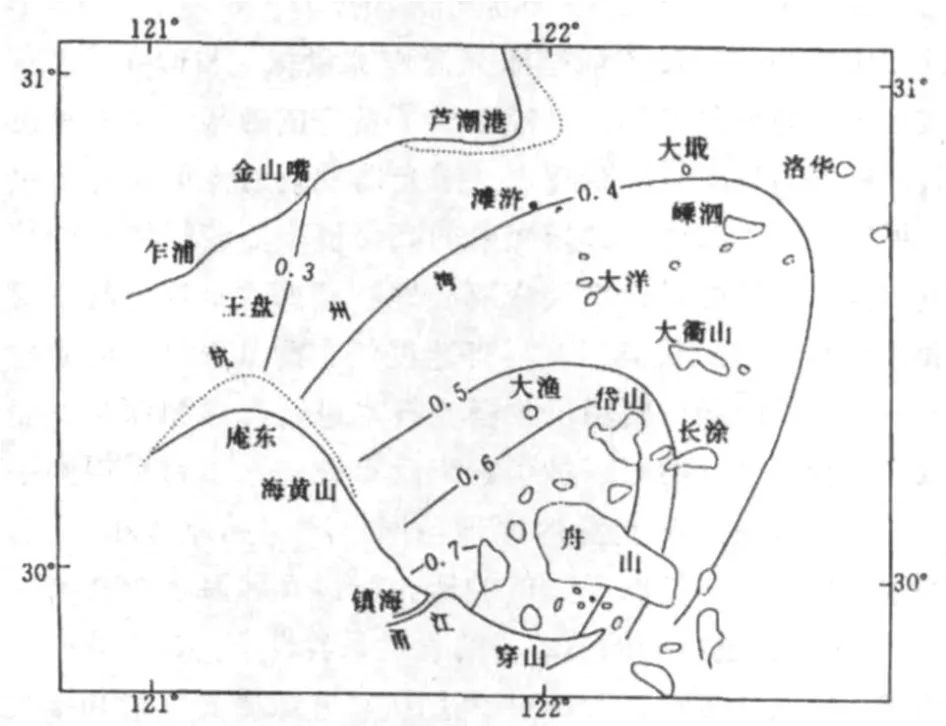

澉浦以下水域,主要全日分潮振幅与主要半日潮分潮振幅比值 (H01+Hk1)/Hm2的分布见图1。由图1可知,海王山至大洋山一线西北部水域RH<0.50m,属正规半日潮,东南水域RH在0.50~0.70 m,属不正规的半日潮。另外,由于杭州湾水深相对较浅,浅水分潮振幅增大,Hm4、Hm2均大于0.04 m。

图1 主要全日分潮振幅与主要半日潮分潮振幅的比值(RH)分布图

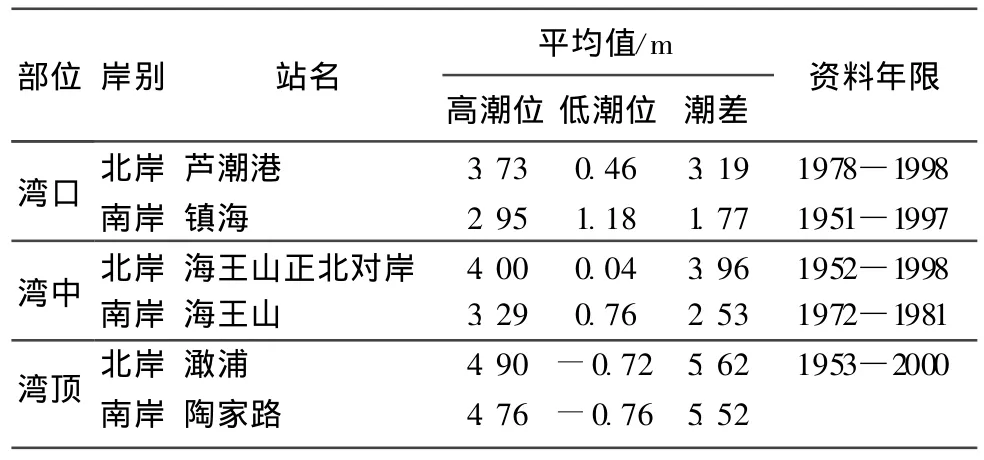

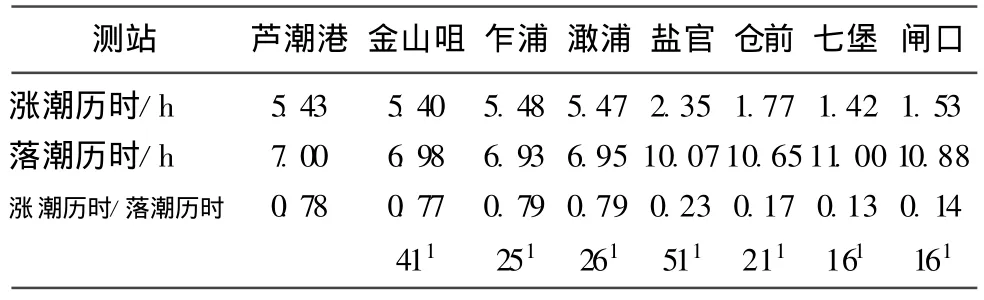

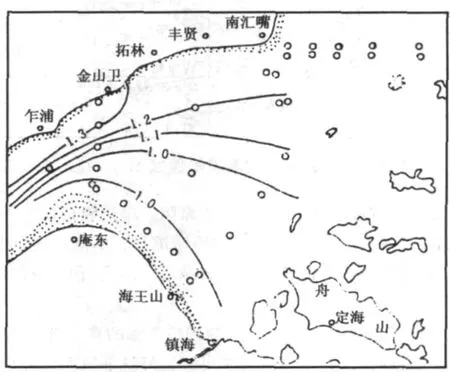

河口下段南北岸各站高、低潮位及潮差见表1。由表1可知,南、北岸平均高潮位由湾口向湾顶沿程增高,平均低潮位则降低,因而潮差向湾顶增大。实测平均潮差平面分布见图2。图2中潮差平面分布基本上符合由潮波能量守恒,不计摩阻损失推导得到的格林定律,其关系式如下:

式中:A0、B0、H0分别为初始潮波的波高(即潮差)、中潮位河宽、水深,m;Ax、Bx、Hx为初始断面以上某断面的相应值,m2。

表1 河口下段南、北岸高、低潮位及潮差变化表

河口下段潮汐除纵向有上述显著变化外,还可看出,南北岸横向也存在一定的差异。这种差异表现在北岸的高潮位比南岸高,低潮位则相反,因而潮差北岸比南岸大。这种差异由向湾顶逐渐减小。乍浦以上河道水下存在庞大的沙坎,河底高程向上迅速抬高,水深急剧变浅,低潮位也相应增高,潮差自下而上逐渐变小。

图2 各站实测平均潮差等值线图 单位:cm

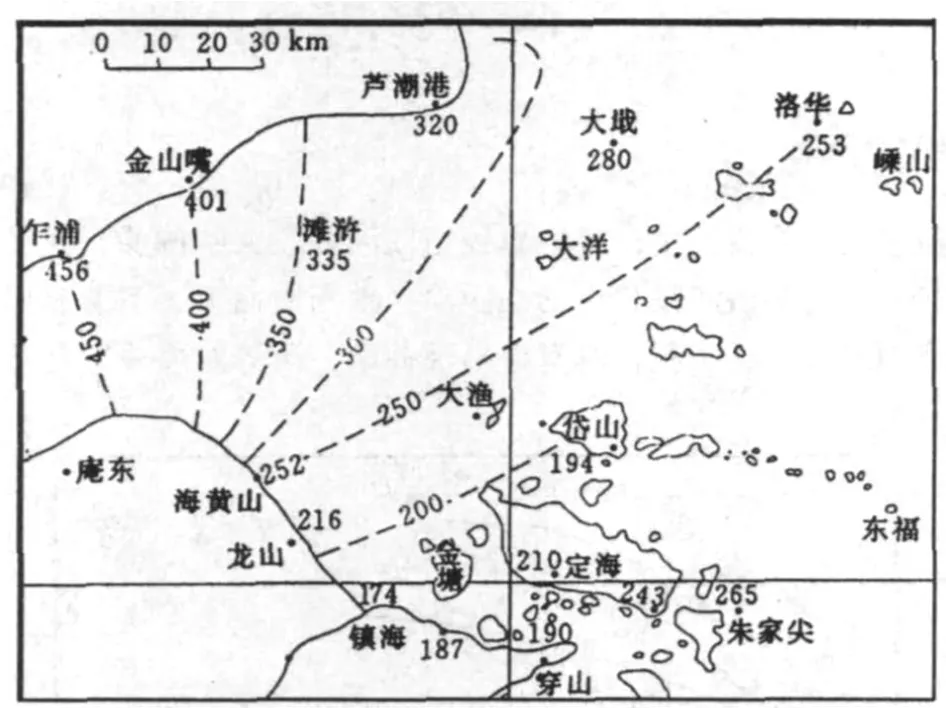

外海潮波进入河口区由于受摩阻、岸边阻挡反射和径流的顶托等因素影响导致涨潮历时缩短,落潮历时加长,而出现潮波变形。钱塘江河口各站涨、落潮历时沿程变化见表2。

涨、落潮历时的长短是反映潮波变形的重要指标之一,可用两者的比值表示。由表2可知,河口下段内涨潮历时比落潮历时短1.50 h,二者之比值平均为0.77~0.79,沿程变化很小。澉浦至盐官的涨、落潮历时自0.79 h减小到0.23 h,以上沿程各站二者比值在0.20~0.15变化。澉浦至盐官段 (尖山河段)涨、落潮历时的比值 (即潮波变形)之所以出现明显的变化,其原因主要是该段内沙坎急速抬升,水深减小。

表2 钱塘江河口沿程各站涨、落潮历时变化表

3 潮 流

潮流运动形式一般可分为旋转流和往复流2种。在广阔海区的潮流有流速的变化,流向也沿一定方向不断旋转,因此潮波每1min的水质点轨迹都为椭圆。椭圆要素中的椭圆率K,即椭圆短轴与长轴之比来表征椭圆的扁圆程度,K值越小,表明潮流越呈往复形式;反之,则越呈旋转形式。由于地球自转效应,在北半球一般呈顺时针方向旋转,在南半球则成逆时针旋转。在海峡、狭窄的海湾河口,因地形的限制,椭圆很窄,因而水体在一个方向往复流动。对往复流来说,当涨潮流和落潮流交替时水体在短轴内几乎停止流动,成为憩流。

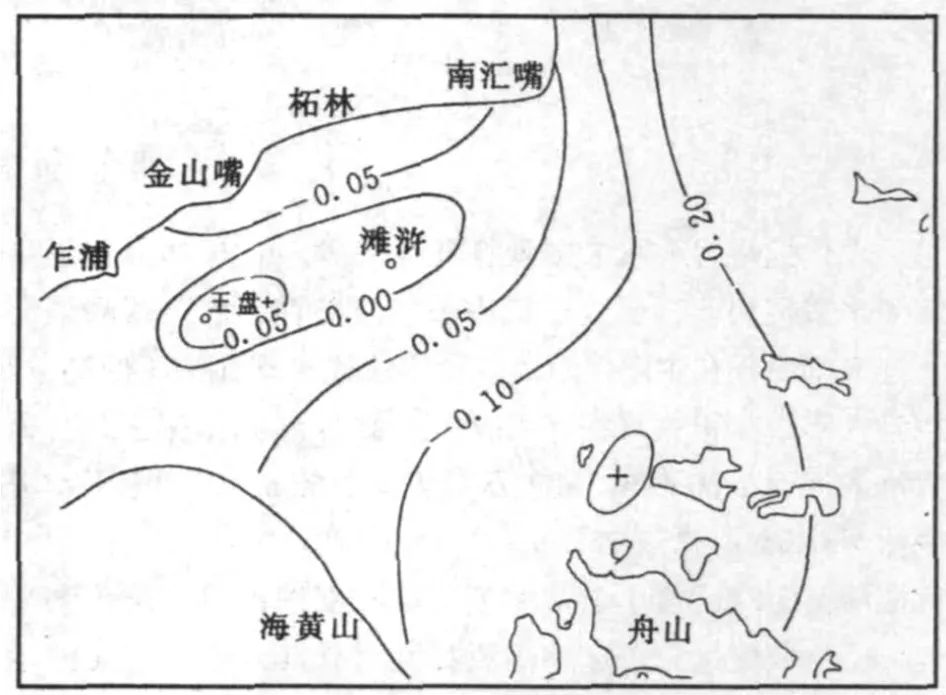

半日潮流占主导地位的地区,潮流运动形式可用M2分潮流椭圆旋转率K来表述。杭州湾M2分潮流椭圆旋转率分布见图3。

图3 M2分潮流椭圆旋转率分布图

由图3可知,杭州湾椭圆率|K|<0.1,最小为0,表明潮流运动形式仍以往复流为主。该区域地形东深西浅和东宽西窄,椭圆率绝对值大致从湾口向湾内逐渐减小。杭州湾地处北半球,椭圆率为负值,即主要呈右旋,但在王盘山附近水域椭圆率为正值,可能是2种有一定相位差的波动在此汇合,恰好使流动向左转动。

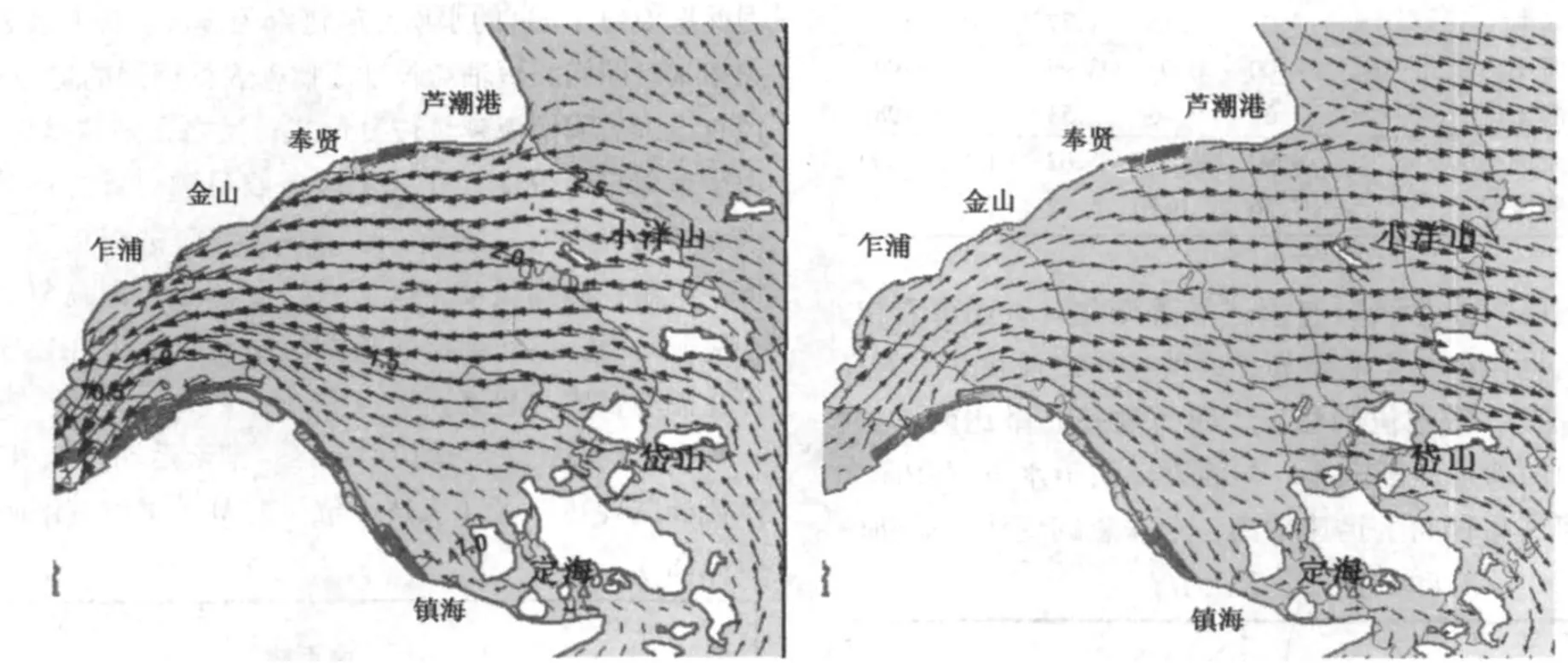

杭州湾口附近涨落急流矢图见图4。分析全潮涨落潮流速流向过程,可以归纳杭州湾水流呈现如下特征:

(1)由于杭州湾口处岛屿迭障,潮波主要由岛屿之间的4条水道进入湾内:镇海—舟山、舟山—岱山、岱山—大衢山、大衢山—北岸,北面2股流汇入金山,南面2股流汇入王盘山附近。

(2)杭州湾口处南岸对比北岸先涨先落,在外海边界水位起涨约2.00 h内,金山水域以下由镇海—舟山、舟山—岱山2股水道汇入的涨潮流主要指向西北方向,北岸由岱山—大衢山、大衢山—北岸2股水道汇入的涨潮流也指向西北方向,至芦潮港一带时受北岸岸线约束转而与北岸线一致,其流向基本与等水位线垂直,而澉浦以上仍为落潮流,长江口的南、北槽仍以落潮流为主。到涨急时(3.00 h后),北岸等水位线向西扭转,北岸水流仍垂直于等水位线,但金山以下南岸的流向并未象等水位线一样作相应的扭转,故流向与水位线不一定垂直。4.50 h后,下边界为高平潮,金山—澉浦为涨急,流向与等水位线垂直,到外海为落急时(10.00 h后),金山以下的等水位线向东扭转一定角度,流向不完全与等水位线垂直。

图4 杭州湾涨潮流矢图

现代杭州湾水域水文测验资料增多,根据2010年9月实测水文资料[2],研究区域潮波接近驻波,涨、落潮最大流速大都出现在中潮位附近,最小流速出现在高、低潮位。潮流性质为非正规浅海半日潮流。该区潮流作用强劲。最大涨潮流速2.60m/s,最大落潮流速2.50 m/s,大潮平均涨潮流速0.98~1.25 m/s;平均落潮流速 0.87~1.12 m/s。该区涨潮流历时通常小于落潮流历时,涨潮流速大于落潮流速,呈涨潮流优势,这种潮流特性对长江入海扩散泥沙运动影响深远。从流向看,潮流往复作用强,以湾口HZW01—HZW03站最为明显,南汇咀前沿站位总体上落潮潮流均向南偏转,这主要与长江冲淡水向东南方向扩散并压迫杭州湾向东方向的落潮水流有关(见图5)。

图5 2010年实测站位与潮流图(2010年9月大潮)

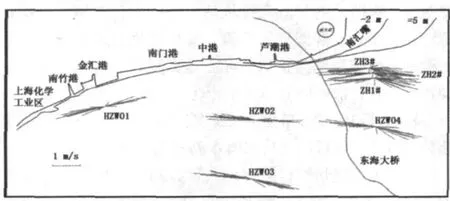

20世纪90年代利用杭州湾内1981年、1983年海岸带调查水文资料和浙江省河口海岸研究所测验队多次水文测验资料,共计30多个点位。分析每个水文测点的涨、落潮垂线平均最大流速(或单宽潮量)比值的等值线见图6。

由图6可知,中心轴线(王盘山)以北水域的比值多数大于1.0表明该水域涨潮流速及单宽潮量大于落潮,受涨潮流控制,潮量为净进;而王盘山以南水域则相反,受落潮流控制,潮量为“净出”。湾内涨、落潮动力轴线存在明显的分歧。最近在澉浦至乍浦间水域南岸多次测得涨潮流速大于落潮流速,可能与钱塘江河口段大片围涂,尤其1997年后尖山河段北岸治江围涂,澉浦断面上、下游北岸床面出现明显淤积,而南岸出现冲刷,河势发生一定变化有关。

图6 杭州湾涨、落潮垂线平均最大流速比值等值线图

4 泥沙输移

悬沙粒径常以中值粒径(d50)来表征。杭州湾悬沙中值粒径为0.006 0~0.016 0 mm,从下游向上游逐渐变粗。金山断面为0.006 8~0.009 3 mm,乍浦断面为0.007 2~0.011 0 mm,澉浦断面为0.011 0~0.016 0mm。悬沙中值粒径从表层向底层增粗,表层为0.006 9~0.011 0 mm,中层为0.007 0~0.013 0mm,底层为0.007 8~0.0150 mm。悬沙中值粒径在潮周期中变化不显著,落憩、涨急、涨憩、涨急时刻分别为0.0071~0.015 7,0.006 8~ 0.015 7,0.007 1~ 0.012 8,0.007 1~0.015 6 mm。可能是杭州湾悬沙粒径很细,随流速变化反应较迟缓之故。

图8 杭州湾大潮平均含沙量分布图单位:kg/m3

根据澉浦、乍浦、金山和湾口等水文测验资料分析大潮平均含沙分布等值线 (见图8)。由图8可知,含沙量纵向分布由东向西逐渐增大,芦潮港、金山、乍浦和澉浦断面平均含沙量分别为1.99,2.19,2.31,3.21 kg/m3。这种变化趋势与潮差和涨潮流速基本一致,说明潮流是输沙的主要动力。含沙量的横向分布湾口断面北高(3.00 kg/m3)南低(1.45 kg/m3),湾中金山乍浦断面北低(0.85 kg/m3),南高(3.70 kg/m3),湾顶澉浦断面最高达到3.00~4.00 kg/m3。上述分布平面上存在3个较高含沙量区和2个较低含沙区,3个含沙量较高区域分别为南岸庵东边滩前沿,平均含沙量为3.00~5.50 kg/m3,湾顶的平均含沙量3.00~4.00 kg/m3以及湾口北岸南汇咀前沿,平均含沙量2.50~3.00 kg/m3。2个低含沙量区域,分别为北岸金山咀—郑家埭一带(平均含沙量为0.50~1.00 kg/m3)和湾口南岸 (平均含沙量为1.00~1.50 kg/m3)。

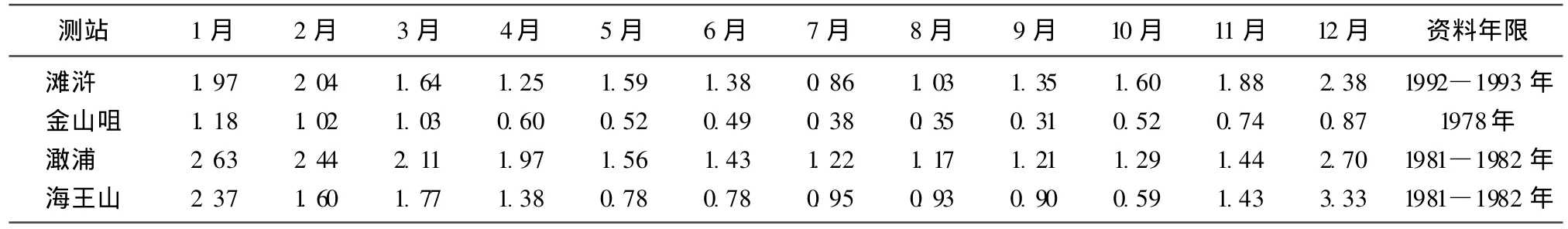

河口下段含沙量随时间变化主要反映在随季节和大小潮的变化。滩浒、金山咀、澉浦和海王盘山等站有1 a以上表层含沙量观测资料,年内月平均含沙量见表3。由表3可知,含沙量季节性变化十分明显。冬季(12月至次年2月)含沙量较高,夏季(7—9月)含沙量较低,前者大约是后者的2~3倍,春、秋季节介于这二者之间,水文年内似有周期性变化。分析原因主要是由于冬季长江入海径流量减小后,潮流作用相应增强,在西北风浪作用下,长江口外底部泥沙随之掀起,同时台湾暖流退缩,黄、渤海沿岸流增强,长江口泥沙以及部分苏北沿岸流泥沙往南输移时带入杭州湾,造成冬季含沙量较高;夏季长江径流强盛,入海的冲淡水在长江口附近顺着汊道方向流向东南,过E122°30′后,受到向北扩展强盛的台湾暖流的驱动作用,长江入海泥沙向东北或东输移,泥沙向南扩散进入杭州湾数量很少,造成夏季含沙量较低。

表3 河口下段沿岸各站月平均含沙量表 kg/m3

杭州湾主要是潮流输沙。但水域开阔,水深相对较浅,遇大风浪时,风浪掀沙能力很强,因持续时间短,与潮流输沙相比是一种叠加的因素。杭州湾内含沙浓度及输沙量与潮流的关系较密切,而潮流潮量与潮差关系也很密切。因此,可根据澉浦、乍浦、金山和芦潮港 (湾口)断面实测资料分析的含沙量、潮量与潮差间的关系,再根据这几个断面大、中、小潮的潮差推算通过各断面潮量和输沙量,经湾口断面每潮(中潮)进、出沙量是钱塘江流域年输沙量的3.3倍,泥沙输移表现为“大进大出”;输沙量从湾顶向湾口迅速增大,湾口约为湾顶3.5倍,这是因为潮量从湾顶向湾口的增大率远大于平均含沙量从湾顶向湾口的减小率;大、中、小潮的输沙量的比例为5.5∶3.0∶1.0。

受外海潮流系及泥沙输移路径的影响,通过湾口断面输量也存在冬季输沙为“净进”,夏季为“净出”。对河口下段内30个水文测点分析得到:北岸涨、落潮流速大于1.0 m/s,说明受涨潮流控制,输水为“净进”;反之南岸涨、落潮流速多数点小于1.0 m/s,说明受落潮流控制,输水为“净出”。分析这些测点的涨、落潮单宽输沙量之比值也表明,北岸输沙“净进”,南岸“净出”,净输沙在平面上存在逆时方向的环流,一般称为“α”形输沙路径。

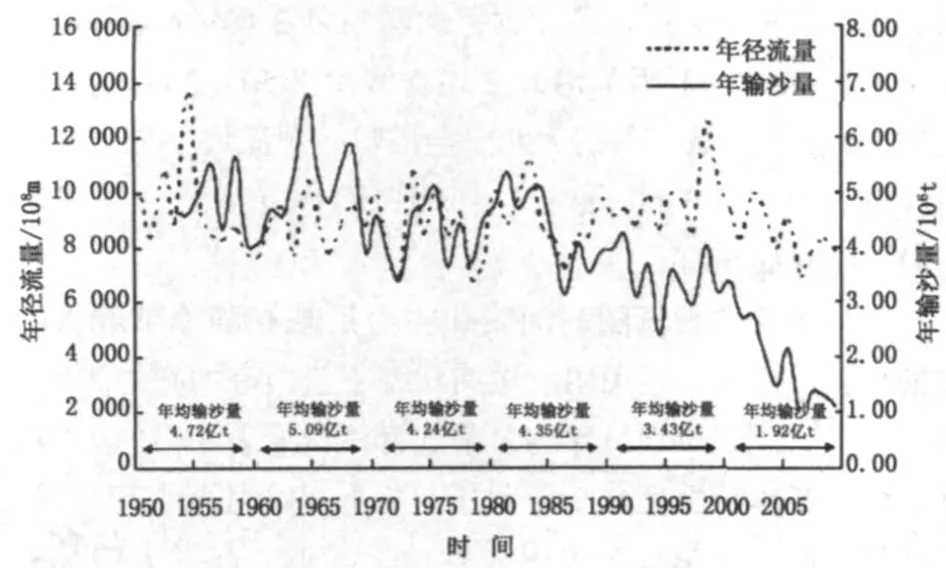

杭州湾与长江口相毗邻。长江入海沙量约4.86亿t/a。据分析约50%堆积在口门附近而形成水下三角洲;另一半则向外海扩散输送,其主要途径是向东偏南方向。长江口输入杭州湾泥沙有2条途径,一条经南汇边滩直接输入;另一条沉积在长江口外水下三角洲泥沙,受风浪和潮流作用再悬浮,随涨潮流输入杭州湾,称其为间接输入。分析1981年以来富春江电站至杭州湾以及长江口外海滨共50多个表层沉积物重矿物表明,河口下段底质重矿物的组成以角闪石和绿帘石为主,两者占80.3%,而长江口外海滨二者占79.8%,2个区域底质重矿物组成极为接近。其他矿物种类及其含量也很接近,而与钱塘江河口河流段底质重矿物成份组成差别很大。分析底质重矿物组成也说明钱塘江河口泥沙主要来源湾口外长江入海泥沙。近年来,由于长江流域大量修建水库,种植植被等使长江入海泥沙量呈现明显下降趋势,输沙量从20世纪50年代的4.86亿t/a减至70年代的4.27亿t/a,90年代减至3.37亿t/a,2000年后仅为1.76亿t/a,减少幅度达64%,其中,2006年仅0.85亿t/a,创历史新低。从长期来看,长江径流量基本持平(见图9)。

图9 长江大通站径流量和输沙量变化图

5 结 语

杭州湾是著名强潮海湾,具潮差大、流速强、含沙量高、泥沙粒径细、水深较浅、冲淤幅度大、水流泥沙运动复杂等特点。研究分析发现:

(1)杭州湾南、北岸平均高潮位由湾口向湾顶沿程增高,而平均低潮位湾口至湾顶沿程降低,因而潮差向湾顶增大。北岸的高潮位比南岸高,低潮位则相反,潮差北岸比南岸大,这种差异由湾口向湾顶逐渐减小。乍浦以上水下存在庞大的沙坎,河底高程向上迅速抬高,水深急剧变浅,低潮位也相应增高,潮差自下而上逐渐变小。

(2)杭州湾潮流性质为非正规浅海半日潮流,该区潮流作用强劲,杭州湾口处南岸对比北岸先涨先落,涨潮历时小于落潮历时;杭州湾内涨、落潮动力轴线存在明显的分歧,王盘山以北水域涨潮流速及单宽潮量大于落潮,受涨潮流控制,潮量为净进,王盘山以南水域则相反,受落潮流控制,潮量为“净出”。

(3)杭州湾悬沙粒径很细,中值粒径0.006 8~0.015 7 mm,悬沙中值粒径在潮周期中变化不显著;潮流为杭州湾内的主要输沙动力,潮差和涨潮流速越大,含沙量越高,表现为湾口含沙量向湾顶逐渐增大;杭州湾水域存在3个较高含沙量区和2个较低含沙区,3个含沙量较高区域分别为南岸庵东边滩前沿,平均含沙量为3.0~5.5 kg/m3,湾顶的平均含沙量3.0~4.0 kg/m3以及湾口北岸南汇咀前沿,平均含沙量2.5~3.0 kg/m3。2个低含沙量区域,分别为北岸金山咀—郑家埭一带(平均含沙量为0.5~1.0 kg/m3)和湾口南岸 (平均含沙量为1.0~1.5 kg/m3)。

近年来,杭州湾两岸,尤其南岸围垦工程较多,岸线形式有一定改变,势必对杭州湾的纳潮量及泥沙输移有相应的影响,加之长江口泥沙来源减少,杭州湾床面冲淤特性也有一定改变。在杭州湾内开展重大涉水工程,应充分认识杭州湾的水流泥沙特性,并经充分认证,科学保护好杭州湾。

[1]韩曾萃,戴泽衡,李光炳.钱塘江河口治理开发[M].北京:中国水利出版社,2003.

[2]曾剑,潘存鸿.钱塘江河口杭州湾数学模型研究 [R].杭州:浙江省水利河口研究院,2011.