明代田赋“征银”的内外因考察

赵志浩

(南开大学经济研究所,天津300071)

相比于以往朝代,明代税收的一个显著特征就是走向了货币化。关于明代税收货币化(白银化)的研究,学界出现了大量论文及论著,这些较有影响的研究都涉及到了明代田赋“征银”问题,但大多数仅仅局限于对“征银”过程及原因的研究,而对“征银”的内在驱动力和外在条件缺乏整体性的认识和把握,本文打算在他们研究的基础上,转变对问题的提问方式,从“何以可能”的角度对明代田赋“征银”的内外部因素进行综合探讨,以全面了解明代税收何以能够从实物之征走向货币之征。

一、明代田赋的“征银”过程

明代中期以前的田赋制度沿用唐宋以来的两税法,即征收“夏税”和“秋税”,均以米麦等实物税为主,同时明政府也根据军事和财政需要,在不同实物之间进行“折征”。随着商品经济和货币经济的发展以及政府财政需求的扩大,不同实物之间的折征已不能满足形势的需要,明朝开始以贵金属折纳实物地租,并最终对田赋进行“征银”。而明政府把所征收的贵金属确定为“银”,经历了一个发展过程。最初,明太祖以黄金代输田租:洪武十七年秋七月丁巳,“命苏、松、嘉、湖四府以黄金代输今年田租。”①《明太祖实录》(卷一六三),北京:中华书局,1977年版,第169页。

洪武十七年十二月壬子,“云南左布政使张紞奏:‘今后秋租请以金银、海贝、布漆、朱砂、水银之属折纳。’诏许之。”②《明太祖实录》(卷一六九),北京:中华书局,1977年版,第3页。

洪武十九年五月,“己未,诏户部以今年秋粮及往岁仓储通会其数,凡有军马之处存给二年,并儒学廪膳、餋济孤老、驿传廪给外,余悉折收金银、布绢、钞锭,输京师。”③《明太祖实录》(卷一七八),北京:中华书局,1977年版,第276页。

在洪武十八年、三十年、永乐十一年,政府都曾更定过钞钱金银折纳米的比价,例如在洪武三十年九月:癸未,诏折收天下逋租。上谕户部曰:“昨行人高稹言陕西之民困于逋赋,其议自洪武二十八年以前,凡各处逋租,皆许随土地所便折收布绢、绵花及金银等物,宜定著其例。”于是户部定:每钞一锭折米一石,金一两折十石,银一两折二石,绢一匹折一石二斗,绵布一匹折一石,苎布比绵布减三斗,绵花一斤折米二斗。上曰:“折收逋赋,盖欲苏民困也,今如此其重,将愈困民,岂恤之之意哉?其金、银每两各加一倍,钞止二贯五百文折一石,余从所议。”乃下诏曰:“朕荷天眷,代元为君,统一寰宇,主宰生民,已三十年矣,设官分职,各有攸司。迩年,郡县租赋因官吏不职,不能宣布条章,民愈穷困。今敕户部,凡天下积年逋赋,皆许随土地所便,折收绢布、金银等物,以免民转运之劳。尔百司一如朕命,毋怠。”①《明太祖实录》(卷二五五),北京:中华书局,1977年版,第61页。

明英宗即位之后,“收赋有米麦折银之令,遂减诸纳钞者,而以米银钱当钞,弛用银之禁。朝野皆用银,其小者乃用钱,惟官俸用钞,钞壅不行”②《食货志五·钱钞》,《明史》(卷八一),北京:中华书局,1974年版,第1964页,第1965页。。

正统元年,周铨奏曰:“行在各卫官俸支米南京,道远费多,辄以米易货,贵买贱售,十不及一。朝廷虚糜廪禄,各官不得实惠。请于南畿、浙江、江西、湖广不通舟楫地,折收布、绢、白金,解京充俸。”朝廷最后决定“遂仿其制,米麦一石,折银二钱五分。南畿、浙江、江西、湖广、福建、广东、广西,折收布、绢、白金米麦共四百余万石,折银百万余两,入内承运库,谓之金花银。其后概行天下”。“金花银”实施后,“诸方赋入折银,而仓廪之记渐少矣”③《食货志二·赋役》,《明史》(卷七八),北京:中华书局,1974年版,第1895页。。

“金花银”的征收,确定了白银的法定货币地位,白银能够通行市场。天顺年间,政府重新解除银禁法令,“英宗即位,收赋有米麦折银之令,遂减诸纳钞者,而以米银钱当钞,弛用银之禁。”④《食货志五·钱钞》,《明史》(卷八一),北京:中华书局,1974年版,第1964页,第1965页。以至于“朝野率皆用银”,财政收入开始在全国范围内白银化。为此,明政府还于正统七年设太仓储银,“各直省派剩麦米,十库中绵丝、绢布及马草、盐课、关税,凡折银者,皆入太仓库。籍没家财,变卖田产,追收店钱,授例上纳者,亦皆入焉。专以贮银,故又谓之银库。”⑤《食货志三·漕运》,《明史》(卷七九),北京:中华书局,1974年版,第1927页。

明代江南地区赋税沉重,农民大量逃亡,而且江南地区官田集中,影响到朝廷的财政收入,明宣宗派周忱(江南巡抚)到江南督理税赋,1430年(宣德五年)周忱在苏州等地实行平米法、税粮加耗折征法。“宣德中,周忱曾经奏准检重额官田、极贫下户税粮,准折纳征银,每两当米四石,解京充俸。”⑥《明景帝实录》(卷二三),北京:中国社会出版社,1995年版,第1972页,第1976页。

正统以后,随着金花银征收面积不断扩大,周忱以田赋折纳的方式减轻耕种官田农户重赋的局面,他奏准允许将苏松等府的部分税粮准折纳金花银和布匹,金花银一两折合应纳米四石,棉布一匹准折税米一石。令每亩税课“七斗至四斗则纳金花银、官布、轻赍折色;二斗、一斗则纳白粮、糙米,重等本色。”⑦《明景帝实录》(卷二三),北京:中国社会出版社,1995年版,第1972页,第1976页。

由于亩税额四斗以上者只有官田,江南官田是国有土地,所以正统时期种田农户所缴纳的金花银是租税合一的,其租税折征往往低于市场米麦价格,但是它通常与折纳数额的减少或缴纳上供杂派的减少相联系,又能减轻运输之苦,所以大大减轻了耕种官田农户的负担。周忱还改变马草征收方法,明初的马草派征田粮,江南地区的马草输往两京时耗费很大,周忱奏请输往北京的马草每束折钱三分,输往南京的就地买草,因此减轻了税户负担。

在北方,成化二十二年,户部尚书李敏“请畿辅、山西、陕西州县岁输粮各边者,每粮一石征银一两,以十九输边,依时值折军饷,有余则召籴以备军兴。帝从之,自是北方二税皆折银,自敏始也。”⑧《李敏传》,《明史》(卷一八五),北京:中华书局,1974年版,第4894页。即在李敏任户部尚书奏请下,北方夏秋二季的赋税开始折银征收。弘治九年,孝宗皇帝奏准小麦折银,“南直隶各府州县运纳夏税小麦,免征本色,每石折银五钱,解送本部收贮。遇有官军人等该支小麦,每石折银四钱支给。”⑨《户部》二九《南京户部》,《明会典》(卷四二),四库全书,上海:上海古籍出版社,1995年版,第1682页。

因政府有较强的执行力,所以比起单纯的民间自发用银,由官府和朝廷推动的实物税折银,会大大加速白银的使用程度。到嘉靖年间,金花银征收从国有官田扩大到所有税田,所有田赋皆折为银两,“无岁不有灾伤,则无岁不有折兑。此其因灾伤而折兑者,常例也”[10]唐顺之:《与李龙冈邑令书》,《唐荆川文集》(卷五),四部丛书,民国旧书,1936年版,第19页。,以至于“相传至今,而国家所收之银,不复知其为米矣”[11]顾炎武:《银》,《日知录》(卷十一),北京:中华书局,1983年版,第62页。。在征收金花银的基础上,万历九年(1581),张居正在全国范围内推行一条鞭法,除了极少部分地区还征收实物外,全国各行省田赋全部改为征银;除了田赋之外,其他各项赋税也大都实现了用银两征收。

二、明代田赋“征银”的内驱力

我国税收从唐中期的两税法开始以钱计税,实际征收时,又折成实物来计算,到了宋代才真正开始征银。明代前期仍以实物税为主,为了解决南京武臣俸禄及边费问题,仅在陕西、浙江等地的夏税秋粮折收金银。明成祖朱棣迁都北京之后,京师官员仍需赶往南京支领俸米,路远费多,于是官员们把俸帖就地卖掉,换成银两,很不方便,不如直接把俸禄改成银两,那么,相应地,征收的税粮也要改成银两,才能够支付给京师官员。于是,到了明宣宗时期,江南巡抚周忱奏准折纳金花银,解京充俸。正统元年,副都御史周铨建议在不通舟楫处的南直隶﹑浙江﹑湖广﹑江西,将税粮折收布绢白银,解京充俸,江西巡抚赵新﹑户部尚书黄福等也先后奏请把粮食税折成银两。明王朝遂决定将南直隶﹑浙江﹑江西﹑湖广﹑福建﹑广东﹑广西的夏税秋粮都折银征收,在北京的内承运库缴纳,其后推广到全国其它各布政司,税收征银由非正式制度转向了正式制度。明宪宗成化年间,在李敏任户部尚书奏请下,北方夏秋二季的赋税也开始折银征收。在金花银南北推广的基础上,张居正在万历九年推行“一条鞭法”,把国家的全部税收皆折成银两。

明代推行一条鞭法改革的原因是什么呢?当然是为了解决明代面临的财政和政治危机,增加财政收入。明代租税征收制度改革之前,实行赋役分征,赋与役的征收期限并不相同,征收人员也不一样,这就使征收程序变得复杂,难于避免舞弊行为的发生;加之土地兼并严重,造成了国家财政的困难,洪武二十六年(1393)全国的税田850多万顷,到弘治十五年(1512)减至422万顷,如此情况下国库收入必然减少。到了明朝后期,朝廷国库空虚,张居正任首辅期间,裁减冗官冗费、缩减皇室用度,清理各地历年欠赋,清查纳赋田亩,使全国税田增至701万顷,1577年财政收入达到435万余两,在此基础上,于万历九年(1581)在全国范围内推行一条鞭法。即以州县为单位,将田赋和徭役合二为一,以货币税(白银)代替实物税,按亩征收。按亩征税有均税的作用,有利于减轻人民负担,而其主要的作用则在于方便和增加税收。由于赋税征银有利于赋税的简化与合并,这就改变了以往赋役双征的局面,减少了征收税目和征税手续。折收白银扩大了征收货币的比重,松弛了人身控制,增加了国家财政收入。一条鞭法在不同时期和地域范围内的实施办法并不相同,但就赋役合并用银折纳这一点来说,则在各地是大致相同的。张居正改革后的“一条鞭法”实施之后,除了在苏、松、嘉、湖地区征本色米以供京师漕粮四百万石外,全国各行省田赋全部由征粮改为征银。从此,明代的各项赋税也大都实现了用银两征收,不独赋役正税用银两征收,连各地的“土贡”也并入统一征收的范围之内,一概征银。其余各项杂税,如商税、茶引、河渡、牛租、牙行等等,都折合成银两编入正赋之中统一征收。

通过以上对明代田赋征银过程的分析,可得出以下结论:

第一、明代田赋“征银”政策的实施,虽有一些客观方面的原因,但主要原因还在于满足军事或政治的需要,从而征银政策从属于中央的军事、政治和财政需求。赋税征银政策的最终确立,是在明代政府不断调整政策和改革过程中实现的,同时在客观上也与明代纸币贬值以及国内白银流量增加有关,而白银流量的增加来源于明代工商业政策及海外贸易政策刺激下国内贸易及海外贸易的勃兴。

第二,“租税征银”促进了国家税收商品化和国家财政市场化。国家税收征收银两,农户不得不到市场卖粮,扩大了市场上的商品交换量和货币需求量,从而促进商品经济和市场的繁荣。商业和市场的繁荣则扩大了白银的适用范围,巩固了白银的货币本位地位,更进一步促使租税征银制度的实施。所以,国家税收货币化把农户与商业及国家财政联系起来了,农户与商人和市场之间的联系更加紧密。另一方面,正是借助商人和市场这一中间环节,使租税征收货币化,国家实现了自身的财政和税收政策,从而实现了国家税收及国家财政的商品化、货币化和市场化。

第三,由于国家及其庞大的官僚机构作为一个实体,需求十分巨大,国家赋税征收的银两运用于市场交换,能够拉动和促进商业及市场的发展繁荣。明代后期税收“征银”制度的确立,无疑能够促进商品经济和市场的发展繁荣,可见明代商业和市场的发展是与国家的财政和税收政策紧密联系在一起的,而并非由纯市场因素造成,即不仅仅是靠单纯的商业资本积累以及人们日常生活需求的扩大运作起来的。

第四,国家赋税“征银”能够节约仓储及管理费用,从而节约了统治和管理成本。政府根据市场行情购买粮食,以较少的成本满足自身所需;又可根据粮价的变动抛售粮食,为国家赚取利润,可见明代后期赋税“征银”制度的确立,有利于国家运用市场的力量对整个社会进行统治和管理,从而获得统治资本。

这些可以看作明代政府“征银”政策的内驱力,而“征银”政策之所以能够实施,还需要流通中所需白银数量的增加,因而除了这些政治、财政和军事等内部因素之外,白银数量增加也是一个至关重要的因素,而解决流通中的白银数量问题,需要国内银矿开采业的发达及海外白银的“内流”。

三、海外贸易与白银内流对明代“征银”政策的影响

在明代之前,由于白银总量稀少而没有成为大规模普及的货币,明代时期虽然国内流通的白银总量超过了前代,但是并非一开始就作为法定货币使用的。开国之初,明太祖发行了洪武通宝铜钱和大明宝钞纸币,并严禁金银在市场上流通。但铜钱面值小又不便携带,宝钞因发行量过大而贬值,白银成为民间信赖的交换媒介,使用规模也在逐渐扩大。白银成为通用货币之后,银矿的开采成为一项重要的问题。明代初年政府严禁私开银矿,银矿出产完全由政府控制,例如洪武三十年(1397)和永乐元年(1403)皆禁止用银交易,“犯者以奸恶论”,正统三年(1438)规定,凡是在福建、浙江等处私开银矿的判处死刑,家属充军。

但是,由官府垄断和经营的银矿其成本其效益如何呢?“从明代历朝的银矿经营作一检讨,有一奇怪的事,就是生产收益的数额,远不及生产成本之大。例如宣德五年(1430),命广东三司开验番禺县的银厂矿,每矿砂百斤,仅得银四钱,铅二斤。六年闰九月又命河南三司集民丁在嵩县白泥沟开发银矿,得银砂四千斤,煎一月余,计用人力二千七百工,仅得黑铅五十斤,银二两。以上两地借以所得不偿所费,先后封闭。在嘉靖初年,已有‘四方银矿得不偿费,反为盗窟”之欢,嘉靖二十五年(1546)又下令采矿,自这年十月起至三十六年,委官四十余人,防兵一千一百八十人,约费三万余两,但仅得矿银两万八千五百两。……当日开矿的技术落后,加提督人员的侵吞中饱,则朝廷成本多而收益少,确为实在的情形。”所以,“武宗朝以后,《实录》于每年之终不复如前按年记载银课收入之数。”①梁方仲:《梁方仲经济史论文集》,北京:中华书局,1989年版,第126页。

在此情况下,国内白银产量一定有限,吴承明根据《明实录》对明代银产量进行了估计,他认为,“正统以后产量大减,以致1520年以后再无记载”②吴承明:《16世纪与17世纪的中国市场》,《吴承明集》,北京:中国社会科学出版社,2002年版,第168页,第168-169页。,“14世纪末银产量不足3万两,15世纪初增至近30万两,1435年后三度停产,降至五六万两水平,进入16世纪,跌至3万余两。官矿的衰退,主要由于管理腐败,且属征役,劳民伤财,得不偿失;同时,缺乏勘探,不能深采,不久即枯竭。嘉靖、万历时均有开矿之议,都未见效。”③吴承明:《16世纪与17世纪的中国市场》,《吴承明集》,北京:中国社会科学出版社,2002年版,第168页,第168-169页。据全汉升估计,“自明弘治十三年(1500年)以来百余年间,中国白银年产量一直徘徊在10万两左右。”④全汉升:《中国经济史研究》,台北:新亚出版社,1991年版,第617-619页。

那么,在国内禁止私开银矿、官矿开采数量小及官矿效率和技能低下的情况下,必然导致国内白银开采与供应不能满足交换领域及税收领域对白银的需求,而“征银”赋税政策的实施又导致流通中所需银两增多,田赋征银所需的银两来自何处呢?这一方面也迫使明代政府不得不废除海禁政策,扩大对外贸易,以便满足国内市场对白银流通量的需求,另一方面促进商人把目光投向海外,从海外贸易中获得大量白银,因而,在国内银矿开采困难及白银产量较低的情况下,借助于海外白银内流以满足国内市场以及租税征银的需要成为必然,这也使得明代的商业贸易走向世界和全球。

海外流入的白银(主要是美洲和日本的白银)构成中国国内白银流通的最主要部分,万明综合不同学者的估算,认为,“在1540—1644年的一百年间,如果以平均每年75吨计算,那么,从日本流入的白银有7500吨左右。”“1570—1644年,美洲白银总共约有12620吨流入了中国。”⑤万明:《明代白银货币化:中国与世界连接的新视角》,《河北学刊》,2004年第5期。日本学者新井白石估计,仅庆长六年至正保四年(1601-1647年,明万历二十九年至清顺治四年)的47年间,日本白银输出总量即达7480余万两,其大部分都输入了中国⑥梁方仲:《明代国际贸易与银的输出入》,《梁方仲经济史论文集》,北京:中华书局1989年版,第176页。。根据经济史学家吴承明的估计,“16世纪后叶和l7世纪前叶流入白银近1.5亿两,17世纪后叶流入2600余万两,扣除商人海外费用、海上损失和抵付中国金银出口,净流入不会少于l亿两,而l亿两将使我国存银量增加三分之二。”⑦吴承明《现代化与中国十六、十七世纪的现代化因素》,《中国经济史研究》,1998年第4期。

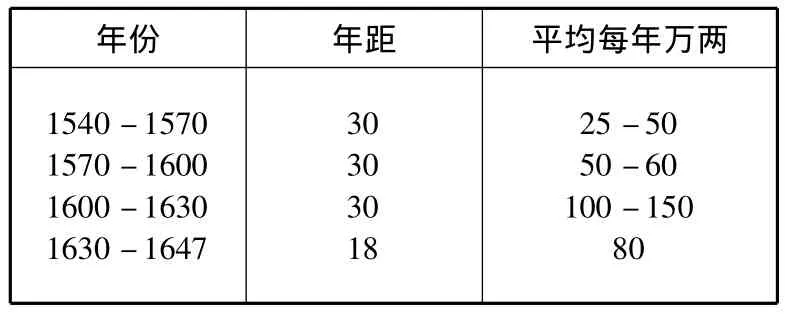

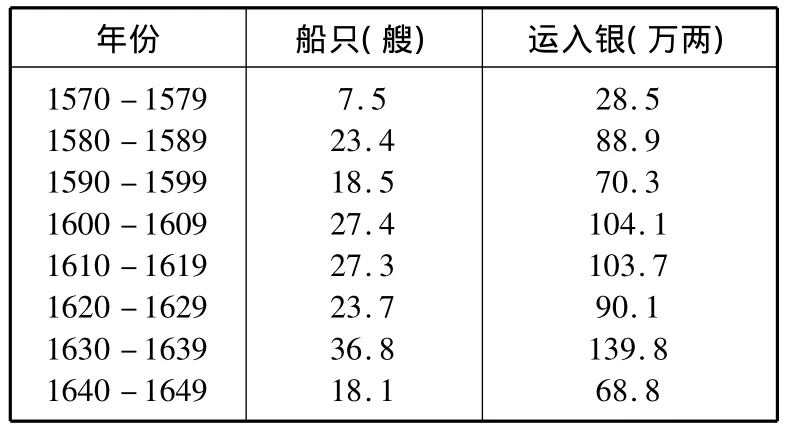

吴承明还按时间顺序,对明代中国从日本和吕宋运入的白银量作了估计⑧关于中日贸易运入白银量,吴承明估算到1700-1709年,中国与吕宋贸易运入白银量,估算到1685-1700年,本文只选取处于明代时期的白银运入量。参见吴承明:《16世纪与17世纪的中国市场》,第171页。,为了说明问题,本文把他的估计数字和表格列出如下:

表一 中日贸易运入白银估计

表二 中国与吕宋贸易运入白银估计(平均每年数)

表格反映白银流入数量总体上呈增长趋势,可见海外白银内流是解决明代白银短缺的主要渠道之一,从而说明,明代货币经济的发展、货币地租的实行以及田赋征银政策的实施,与世界货币经济的发展是分不开的。以欧洲为例,在庄园经济时代向领主缴纳的地租以及向天主教缴纳的什一税主要采用实物形式,在15世纪以前,向领主和教会缴纳的部分赋税开始采用货币形式,在15世纪前后由于金银的广泛使用,欧洲的实物地租及实物税逐渐向货币形态转化,整个15世纪是欧洲货币经济获得巨大发展的时期。中国的明代(1368-1662年)正好处于欧洲货币经济大发展的时代,明代之所以采用货币税征收白银,并不是一个偶然事件,而是与西方货币经济的发展及其白银的输入密切相关的,当时世界各国的经济在相当程度上已经开始相互影响和制约,正是通过与世界经济的对接,推动着明代中国税收征银政策的改革和实施,进而推动着明代社会的白银货币化进程。新航路开辟之后,16-17世纪,美洲白银大量流入西班牙,出现物价上涨,货币贬值,通货膨胀加剧,英、法、意大利也出现同样的问题,这就是所谓的“价格革命”。欧洲的“价格革命”也影响到明代社会,比如崇祯年间出现“银贱物贵”现象,即物价上涨、货币贬值,实际上也与欧洲一样,出现了通货膨胀,加剧了当时的社会矛盾,使明代走向灭亡的道路。

四、结 论

第一,通常认为随着商品经济和货币经济的发展,明代税收逐步由实物税走向货币税,而较少强调国家的政治、军事需要在推动“征银”政策中的作用。事实上,明代税收由实物之征走向货币之征,不仅仅是一个自然自发的过程,还是一个由政府主导的主动选择过程,国家的推动是“征银”政策得以实施的保证,国家的财政、军事等的需求是明代税收“征银”的主要动力。

第二,明代田赋“征银”政策的实施,除了军事、财政、政治等方面的内部需求推动外,同时期世界范围内的银矿开采、贸易往来以及相应的白银内流,成为必不可少的外部因素,这说明明代税收征银以及货币经济的发展并非一个孤立事件,而是有着相应的国际背景的。把明代的税收政策及经济发展状况置入世界经济发展的范围内进行考察,将是一个更加广阔的视角。

第三,国内财政、军事等需求与世界范围内的外部环境,共同作用于明代国家,使其不得不改变以往的实物税,所有税收一律“征银”。明代税收征银政策的实施,客观上促进了商品经济和货币经济的发展,也有利于粮食及其他商品市场的发展繁荣,这同样可以在同时期世界范围内商品经济和市场经济的发展中找到依据,明代经济的运行与当时世界各国的经济发展状况已经存在着较为强烈的互动关系。