关于变焦距镜头与透视的教学思考①

邓 强

(湖南师范大学教育科学学院,湖南长沙410081)

介绍镜头的成像特性,是摄影教学的重要内容。虽然变焦距镜头的使用率非常高,但为了方便对知识的讲解,这些内容往往是以定焦距镜头为蓝本进行的。在教学中我们总是想当然,认为变焦距镜头无非就是焦距可以在一定范围内改变,其功能相当于多只定焦距镜头而已,但是,在创作实践中发现,要用好变焦距镜头远没想象的那么简单,它并不是几只定焦距镜头的简单组合。

透视是摄影构图的一个重要内容,变焦距镜头焦距的可变性,在给摄影创作带来很多便利的同时,却很容易使画面的透视关系变得“漂浮不定”。在使用变焦距镜头时如何控制好画面的透视关系,充分发挥变焦距镜头在调整透视方面的优势,值得我们认真研究。

一 镜头透视及其规律

所谓透视,是指被拍摄主体与周围其他物体的空间位置关系。

在摄影中,镜头透视有两条重要的规律:

第一,焦距不同的镜头,从不同的视点拍摄,在使影像放大率相同的情况下,透视效果悬殊。

由于镜头的焦距不同,要使被拍摄的主体在画面中有相同的大小,焦距长的镜头要离被拍摄对象远,焦距短的则应距离近。在取得相同影像放大率的情况下,拍摄距离与焦距的长短是成正比的。在使影像中被摄主体大小相同的情况下,画面的效果是明显不同的。

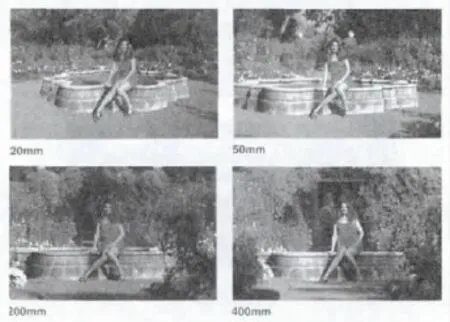

图1 不同焦距的镜头从不同视点获得相同影像放大率时的透视效果比较

如图1所示,四张照片拍摄的是同一位坐在花坛水池前的女士,用135格式照相机分别使用20 mm、50 mm、200 mm和400 mm镜头拍摄,并且使该女士在画面中所占的大小相同。从以上照片中可以明显看到,使用短焦距镜头拍摄的照片中,该女士与花园中花草树木的距离很远,感觉花园很空旷,而使用长焦距镜头拍摄的画面则相反,宛如该女士被包围在花丛之中。这组照片中该女士与周围物体的空间位置关系迥然不同,即透视关系发生了明显的变化。

50 mm的镜头是135格式相机的标准镜头,标准镜头的视角与人眼的视角接近,因此,在这组照片中,使用该镜头拍摄的画面与人们现场观看的效果是相近的。

第二,焦距不同的镜头,在视点位置相同的情况下拍摄同一物体,其影像在透视上是没有区别的,只有成像大小的不同和拍摄范围的宽窄之分。

不同焦距的镜头在同一个位置拍摄相同的对象,由于焦距长的镜头视角小,焦距短的镜头视角大,拍摄的画面涵盖的范围大小不同,画面中主体的影像放大率不同,而主体和周围物体之间的位置关系是不会改变的。

通过以下实验可以验证该规律。

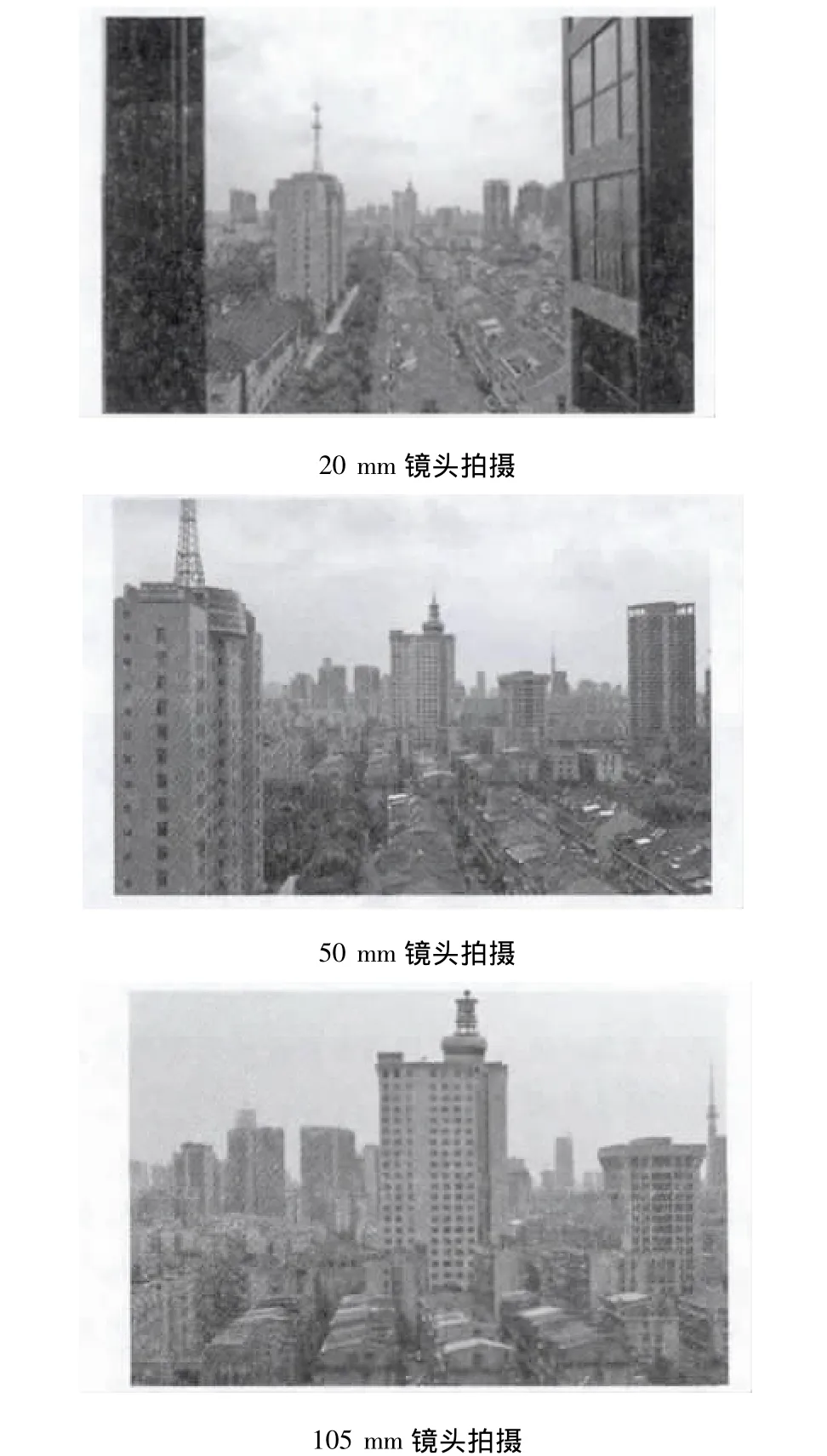

图2 焦距不同、视点相同的情况下拍摄同一物体的效果比较

图2是将135照相机固定在同一位置,分别是用20 mm、50 mm和105 mm镜头拍摄的楼房的照片,拍摄的主体是画面中央带有楼顶天线的高楼。

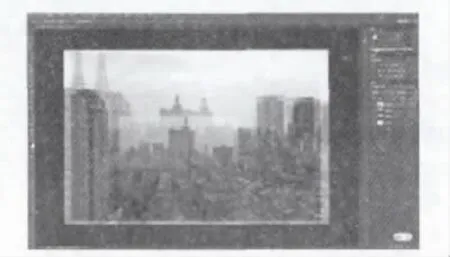

用PHOTOSHOP CS6打开以上以上三张照片的文件,新建一个层,将三张照片分别作为三层叠合在一起,以50 mm镜头拍摄的照片为基础,通过使用“编辑”——“变换”——“缩放”工具,分别将20 mm镜头拍摄的画面的W和H调整为250%,将105毫米镜头拍摄的画面的W和H调整为47.62%,三张照片中的主体变得大小一样,如图3。通过改变透明度,移动三层的位置,可以看到,三张照片中共同涵盖的部分是重合的。由此可以说明,三张照片的透视关系是相同的。

图3 透视关系对比

二 使用变焦距镜头时要引起重视的问题

在创作实践中发现,不少学生对使用变焦距镜头时可能带来的透视问题还没有充分地认识,他们要么对透视规律不了解,要么在认识上有偏差,要么在操作上有误区,在处理由变焦带来的透视问题时很盲目,使得创意不能很好地表现。比较突出的问题有:

问题一,把变焦当“代步工具”。

在使用定焦距镜头拍摄时,为了实现某一构图效果,摄影者往往要围绕被摄对象前后左右地反复调整,才能找到一个既保证主体在画面中有一定的放大率,又兼顾主体与环境的关系的拍摄点,这个过程是比较麻烦的。而在使用变焦距镜头构图时,很多人则习惯于固定地站在一个位置,仅仅调整镜头的焦距,使主体满足一定的大小。

从前面的分析可知,虽然影像的放大率与镜头的焦距长短成正比,通过改变焦距容易获得需要的主体影像放大率,但是通过这种方法与使用某一焦距而主动地改变拍摄距离,在得到相同大小的主体时,画面的透视关系是不同的。

可见,把变焦当“代步工具”是不可取的,在摄影创作时还是应像老一辈摄影家们所说的那样,要“脑勤、手勤、脚勤”,只有这样,才有可能拍出能打动观众的好片子。

问题二,试图仅通过改变焦距实现“压缩距离”、“扩展空间”。

人们在讲到镜头的成像特性时常说,长焦距镜头拍出的画面能使前后的景物距离缩小,广角镜头则有相反的效果,即所谓镜头焦距长就能压缩空间,焦距短就能拉伸空间。

不少人在使用变焦距镜头,特别是大变焦比的镜头时,总希望仅仅通过变焦就实现与在现场通过眼睛观看不同的画面效果,增强视觉的冲击力,但是,这样的结果是不可能出现的。

其实,这种习惯的说法是不严谨的,缺少了必要的前提条件。这里所说的“压缩”、“扩展”,实际上是画面中各种物体的空间位置关系的改变,按照镜头透视的规律,透视关系既与镜头的焦距有关,也与拍摄的距离、主体的影像放大率有关。在同一个拍摄位置,只改变镜头焦距,变化的只有镜头的视角,由此带来的只是拍摄范围和主体在画面中所占比例的变化。

在摄影实践中,常常听到摄影者抱怨,摄影的“规律”与现实存在很大距离。其实,这都是对摄影规律的结论断章取义造成的,只要充分考虑到影响因素的各个方面,“规律”是非常有效的。

三 教学中应重视用变焦镜头调整透视对构图的影响

摄影创作是摄影者使用照相机进行的有一定目的的摄影活动。自然空间是三维的,而摄影作品是二维的平面,摄影者要将自己对事物的理解和感悟,用照片进行记录和表现,必须在按下快门之前认真地构图。

构图时,首先是对景物进行取舍,从纷繁的事物中选出最能表现创作意图的主体及与主体相关联、有助于主体得以充分表现的陪体,同时使主体处于成像画面的有利位置;然后要通过调整相机的参数,形成创作需要的画面形象。控制景深,使画面虚实结合,这就是人们熟悉而且常用的通过镜头调整画面效果的方法。而在变焦距镜头被广泛运用的今天,通过改变镜头的焦距和拍摄的距离控制透视效果,也是增强作品艺术感染力的重要途径。

控制画面的透视,改变主体与陪体的空间位置关系,可以增强或者减弱陪体对主体的影响,使主体和陪体之间的关系更加分明,有助于作品主题思想的表达;透视关系的改变,能吸引观众的注意力,强化主体在观众心目中的地位;透视的调整,还可以增强画面的空间感和立体感,增强照片的表现力。

利用变焦控制透视是比较容易实现的,而在摄影创作中又往往被人们忽略。我相信,如果在教学中进一步强化透视对构图的影响,指导学生有意识地运用变焦距镜头控制作品的透视,这对提高他们的摄影创作能力大有好处。

[1]颜志刚.摄影技艺教程(第六版)[M].上海:复旦大学出版社,2010.

[2]徐国兴.摄影技术教程(第二版)[M].北京:中国人民大学出版社,2001.

[3]张晓凯,徐国武,刘永祥.摄影与透视[M].沈阳:辽宁美术出版社,2008.

[4]杭 行.摄影构图从入门到精通[M].北京:中国青年出版社,2010.