文化自觉与文化传播①——对于美国人眼中扭曲的中国形象的反思

李建红

(湖南工学院外国语学院,湖南衡阳421002)

近日网上出现了一则新闻:“老外被问中国主席是谁多人答不知道”,这是在中国两会前记者在街头对于居住在中国的外国人进行的一次随机采访。在新闻的背后,我们可以看到外国人对于中国的社会政治和中国不是太了解。有时在西方人的眼中,中国形象甚至是扭曲的。如何改变这种被误解的中国形象?文章试图从文化研究的角度进行探讨。

一 美国人眼中的中国:几个随机调查的结果

为了解西方人对于中国的了解程度,笔者利用自己和朋友在国外的一些机会,进行了一些随机调查。

(一)在一所全日制公立小学的调查

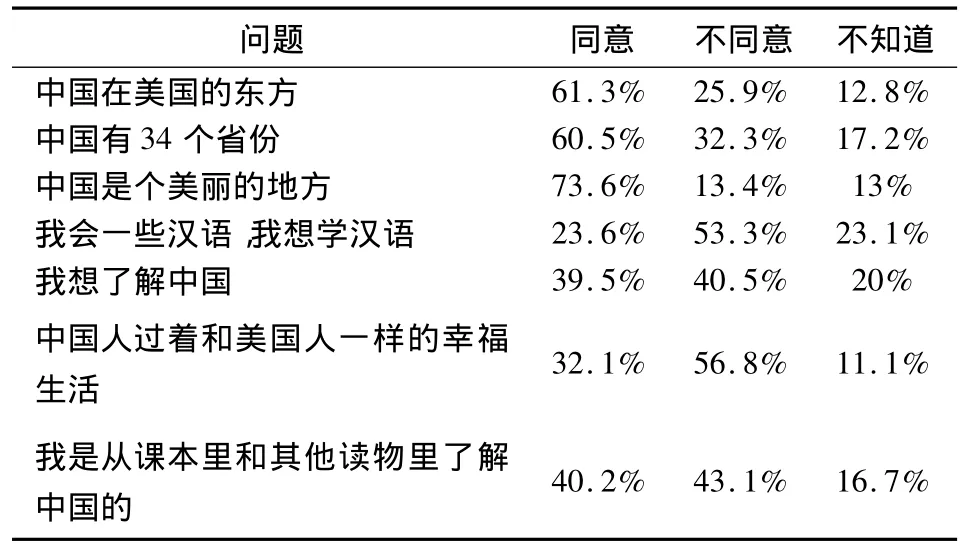

在美国西北部的一所全日制公立小学,笔者对1-5年级的126名学生进行了一次随机访问,结果如表1。

表1 美国小学生对于中国的印象

由此可见,在美国的学校教育中,他们对于本国的多元文化教育加大了投入和关注,但是对于中国及中国文化的关注度却不高,许多小孩表示他们对中国的了解是从动画片获取的,而这些动画片还是非中国制造的。

(二)在几所大学的访问

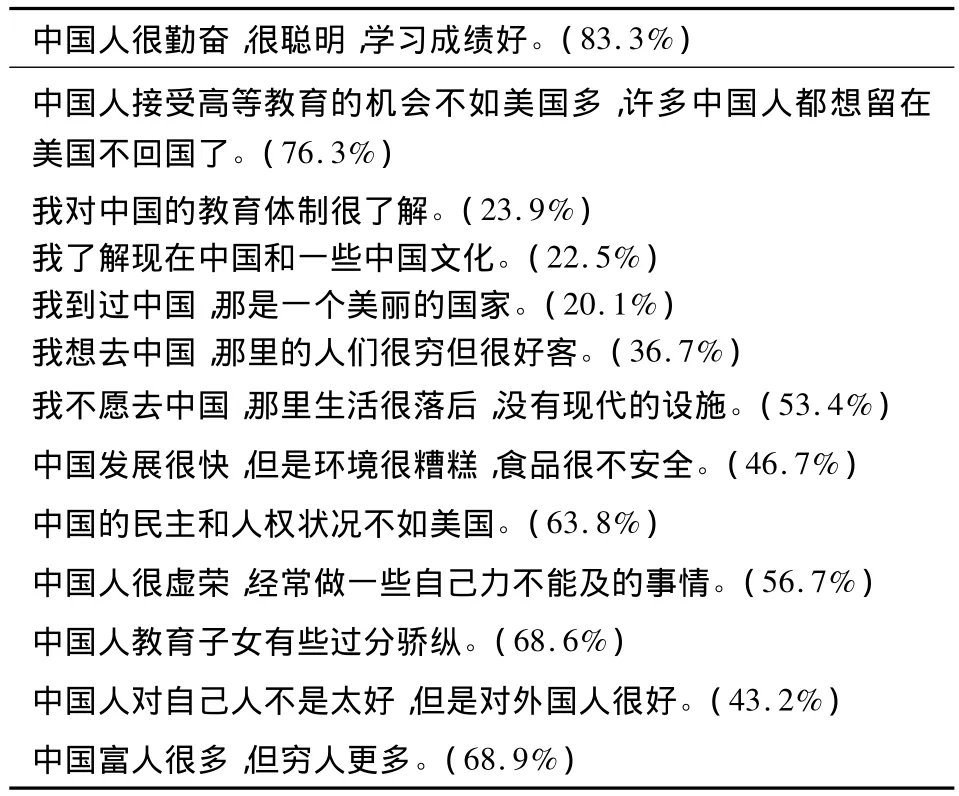

小学生对于中国不了解,或许还可以理解,那么接受高等教育的学生和进行高等教育的教职员工对于中国和中国文化会不会更加关注和更加准确呢?笔者及朋友在几所公立和私立大学对一些师生进行了访谈。根据他们的陈述,整理如表2。

表2 大学师生对中国的印象

由此可知,接受过或正在接受高等教育的美国精英阶层对于中国社会存在着不准确的观念甚至是误解。在全球化的今天,在网络极为发达的当今,这些对中国形象错误观念的出现,不能不引起国人的反思。

(三)在公共场所对路人的随机访谈

要加为全面的了解美国人对中国的看法,必须看普通老百姓的意见。笔者及朋友在街头、教堂、酒吧等公共场所对一些人进行了访问,他们认为:

(1)中国是一个有着悠久历史和美丽景致的国家,有兵马俑和竹海等;

(2)中国是一个缺乏民主和自由的国家,政府控制很严格;

(3)中国是一个很富裕的国家,人们到美国购买很多奢侈品;

(4)中国是一个物质不安全的国家,很多人会到国外买东西;

(5)中国人没有宗教信仰,人们不相信上帝、天主;

(6)中国人很勤劳、节俭、好客,人们衣着简朴;

(7)中国人有钱了就喜欢置办房产、田地、娶几个老婆;

(8)中国人很卑谦,但有时很惰性和奴性。

究其实质,这其中有些观点是很片面或者是不正确的。那么这些观点是如何形成的?大多数人给出的答案是从电视、电影、网络或者关于中国的小说中获取的。

二 问题的存在:文化传播的视野

在网络和传播媒介高度发达的当今时代,美国人对中国竟然存在如此多的不准确看法,探讨这个问题的视角有许多:教育学、新闻学、传播学等,笔者试图从文化研究的视野展开讨论。

(一)两个关键词

从文化视野来研究存在的问题,有必要先厘清两个关键词:文化自觉和文化传播。

“文化自觉“是费孝通先生(1997)首先提出来的。他指出:文化自觉是生活在一定文化中的人对其文化有自知之明,明白它的来历,形成过程,所具的特色和它的发展趋向,不带任何文化回归的意思,,不是要复归,也不主张全盘西化和全盘他化。曾春莲(2010)等将其理解为:文化自知、文化反思、文化创新、文化自信和文化对话。

“文化传播”又称文化扩散。指人类文化由文化源地向外辐射传播或由一个社会群体向另一群体的散布过程,是引起社会变迁的重要原因之一,有批判地采借和吸入外来文化是实行社会改革,推动社会进步的必要条件。

(二)文化传播中存在的问题

对中国文化的误解、隔膜在很大程度上影响了中国的整体形象,导致了人们对正在崛起的中国产生偏见,对中国的发展产生疑虑乃至恐惧。美国人为什么会对中国形象曲解?我们有必要从自身的文化传播当中找原因。我们的问题主要表现在:

(1)对于儒家文化的滥用

伴随着经济的全球化,现代信息与通讯技术的突飞猛进,使文化传播与媒介结合越来越紧密。但中国的媒介对于儒家文化中“和而不同”、“万物并育而不相害,道并行而不相悖”的理解和运用有些走极端。

我们的文化工作者在对外宣传时却过多地为了迎合外国人对于中国传统文化的猎奇,在出版、电影等领域生产出了更多的与现实脱节的古装、功夫、农村、女性、少数民族等题材的作品,在强调文化异质性的同时忽略了文化的同质性,忽视了在中华文化中其实是多元文化的融合的事实,缺乏对中国现代文化的自知和自信,使其缺失文化话语,这是导致误解的出现的重要原因之一。

(2)对于道家经典的曲解

道家思想的核心:道法自然、清静无为。短短一部《道德经》,寥寥五千字,将中国的“出世”的哲学思想表达的相当透彻。“道可道,非常道,名可名,非常名。”开篇的句子很多中国人都熟悉,但是文化工作者在对外文化传播时却将其曲解。

在英语成为“世界英语”的今天,我们向欧美等国家输出的文化产品有时却故弄玄虚,晦涩难咽,连国人自己都看不懂,一味追求制造宏大、飘渺、晦涩的场景;追求制造千奇百怪的人物特性;追求制造迎合某些人重口味的原始中国蛮荒;追求制造“崇尚自然”的原始人性。如此,使外国人误以为至今为止,中国依然生活在偏僻的山村,过着原始简朴的生活。

殊不知,在国人对中国现代文化触碰较少时,我们缺乏的是对自己文化的反思和创新,因而丧失了与美国文化平等对话的权利。据统计,中国的对外文化交流和传播处于严重“入超”状态,存在着惊人的文化逆差。据文化部有关负责人透露,中国对外文化贸易逆差严重,总体达10∶1,对欧美国家甚至超过100∶1。文化部的有关报告则显示,在国际文化市场的份额中,日本和韩国占有13%,而中国及亚洲其他国家仅有6%(王岳川,2008)。

(3)对于中国现代文化的漠视

亨廷顿(1996)认为,文化上的差异是“文明冲突”的根源,而在一个主要以不同文明为基础的多极世界里,美国人应当重新确认他们的西方认同。

在全球化时代,文化身份的认同确实让国人伤透脑筋。在某些文化传播者看来,中国现代文化非常游离,传统文化在其中所占的份额越来越小,因而需要“复兴国学”,同时也通过对外宣传“知会”西方;有些人认为拯救中国文化的良药是复兴少数民族的文化,因而许多此类题材的产品流向西方;有些人认为中国现代文化就是向西方学习的结果,因此应该“全盘西化”,于是描写“原始人性”的犯罪、丧失常伦等题材的作品传向西方。在自身丧失文化自知、缺失文化身份辨识能力、迷失文化方向时,文化反省和文化创新的能力自然减弱,文化话语权自动降级。没有“美己之美”、“各美其美”,何来费先生所描述的“美美与共”最高境界?

三 问题的对策:文化自觉的视角

在全球化的大趋势下,文化的冲突与融合是主旋律。世界各种文化相互冲突、调和、激荡、共享。对于在对外文化传播中出现的问题,从文化自觉的角度出发,应该采取一些应对措施:

(1)加强传统文化典籍的学习,透彻理解其精髓

传统文化典籍是中国思想和智慧的结晶,是先哲言论和理论体系的遗存。对外传播时,首先应对这些典籍进行透彻了解,亦即陈寅恪(2000)先生所言的“神游冥想,与立说之古人,处于同一境界,而对于其持论所以不得不如是之苦心孤诣,表一种之同情,姑能批评其学说之是非得失,而无隔阂肤廓之论。”其次要对其进行反思,充分了解这些典籍的精华和糟粕所在,传播时应对其进行重点的说明或注释。再次要注意典籍的民族性和时代性,并对典籍具有文化自信,避免沦为“他者”而使中华文化丧失话语权。

(2)认真学习英语和其他国家文化,培养文化自信和文化自尊意识

文化的传播的基本介质是语言。要让中国文化广泛得到世界的认同,第一,要在母语文化内进行自我认同。第二,要深入了解目的语文化的,消除文化障碍,吸收西方文化的长处,学会比较文化间的异质性与同质性,用具有民族特色和符合目的语文化更加易于接受的方式传播,做到“洋为中用”。第三,避免文化自卑和自傲,要勇于承认文化之间的差距、认识本族文化的不足,也要看到本族文化的精彩和魅力,树立文化自信和自尊意识。以“和而不同”的心态对待外国文化,博采众家之长,进行文化互补,发扬光大中国文化。

(3)领悟中国现代文化,具有文化自省和文化对话意识

每一种传统都体现某些特定语言和文化的所有特殊性之中。中国有中国的文化现实,特有的历史传统,特有的政治游戏规则,特有的思维方式、表达方式和理解方式。对于中国现代文化,国人必须清楚认识到其较之传统文化的演变、进步、创新和不足之处,要有自省的精神,勇于面对现实,将真实的现状展现的世界面前。在全球化时代,文化自觉在文化传播过程中起着至关重要的作用。沃勒斯坦(1984)指出:“国家间体系中的霸权是指这样一种状态,所谓‘大国’间持续不断的竞争是如此的不平衡,以致其中一个大国真正‘占据首位’,能在很大程度上将自己的规则和愿望强加于经济、政治、军事、外交甚至文化领域中去。”在强大的英语文化面前只有不卑不亢、平等对话,才能避免中国文化的基督教化、神秘化和东方化,获得文化认同和真正的话语权。

(4)进行合理的语言规划,构建文化传播的坚实平台

民族文化和民族身份的核心要素是语言共享,使用统一的官方语言象征国家团结和社会和谐,因此语言规划在国族建设和民族整合中扮演重要角色。

据统计,我国能够开设的语种约50-60种,经常使用的只有10余种,外语运用能力还很有限,与国家走出去的战略很不相称(李宇明,2010)。因此,只有制定合理的语言政策,进行合理的语言规划,反省现阶段语言规划和语言中教育中存在的问题,提高语言传播的效度和信度,注意语言教育的数量和质量,才能真正让语言成为文化的载体,构建坚实的文化传播平台,体现中国的文化软实力。

四 结 语

在技术和传播媒介高度发达的今天,扭曲的中国形象之所以出现,毫无疑问有外部因素的作用。但要使这种形象得到改变,内省尤为重要。这在很大程度上取决于国人是否对于母语文化的深刻清醒的认识、沉着冷静的反省、平等对话的意识和合理的语言规划,亦即文化自觉。因为任何一种文化,只有保持其先进性才能真正具有生命力,内省恰好是最佳方法之一。要勇于直面文化全球化和本土化、单一性和多样性、民族性与世界性等问题,并善于“洋为中用”,以文化战略的视野对待别人对于中国的误解。从而实现费先生提出的“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”目标。

[1]Immanuel Maurice Wallerstein.The Politics of the World Economy:The States,the Movement and the Civilizations[M].Cambridge:Cambridge University Press,1984.

[2]Samuel Huntington.The Clash of Civilization and the Remaking of World Order[M].New York,Simon and Schuster,1996.

[3]陈寅恪.审查报告一.冯友兰著中国哲学史(下册)[M].上海:华东师范大学出版社,2000.

[4]费孝通.反思·对话·文化自觉[J].北京大学学报(哲学社会科学版),1997(3).

[5]李宇明.中国外语规划的若干思考[J].外国语,2010(1).

[6]王岳川.大国文化创新与国家文化安全[J].社会科学战线,2008(2).

[7]曾春莲.文化典籍外译与文化自觉[J].语言与翻译(汉文),2010(4).

[8]老外被问中国主席是谁多人答不知道[EB/OL].http://v.qq.com/cover/5/5aamma9euwkvwdt.html?vid=l00118clj1j.