红军公田与鄂豫皖苏区的土地制度

刘喜元

(信阳师范学院历史文化学院,河南信阳464000)

红军公田,是指土地革命战争时期广泛存在于鄂豫皖、湘赣、川陕、湘鄂川黔、中央等革命根据地,以苏维埃政府在土地革命过程中预留出部分土地分配给非苏区的红军战士为核心内容的一项制度。该项制度的制定和实施,与土地革命战争时期中共对土地问题的政策息息相关,亦与中共的土地革命实践紧密联系在一起。在一定程度上,它还是中共土地制度演变过程的一种反映。作为土地革命战争时期中共创建的重要革命根据地之一,鄂豫皖苏区的红军公田与土地制度演变是该时期中共进行土地革命的一个缩影。因此,本文试以其为切入点,对红军公田和中共的土地制度进行考察。

一、鄂豫皖苏区土地制度之演变

鄂豫皖苏区的土地制度肇始于武装起义之始。1927年11月黄麻起义后,建立起来的黄安县农民政府在其颁布的施政大纲中,首次提出了要“实行土地革命”。[1](P73)1928 年秋,中共鄂东特委和工农革命军在松树岗召开会议,提出了“谁种的田归谁收去”的土地分配政策,并随之在黄安、麻城北部的部分地区开始实施。

1928年底,中共“六大”通过的《土地问题决议案》精神,传达到鄂豫皖地区。根据该精神和鄂豫边区近一年的土地革命经验,在1929年5月30日至6月9日召开的黄安、麻城、黄陂、孝感4县县委和红31师师委第二次联席会议上,中共鄂东北特委制定并颁布了《临时土地政纲》。该政纲是鄂豫皖地区的第一个土地法,共二章十一条,包括没收条例和分配条例。其没收条例规定,地主、豪绅及经“肃反委员会宣布有反革命行为者”的土地,一律予以没收;分配条例规定,凡没收的土地分配给佃农、无耕地的农民、失业工人、退伍士兵及“红军与赤卫军现役之军官、士兵”[2](P77)。根据该政纲,1929年6月至12月,鄂东北和豫东南的根据地中心区域,开始进行土地没收和分配工作。

1929年12月底,鄂豫边革命根据地在召开的第一届苏维埃代表大会上颁布了《鄂豫边革命委员会土地政纲实施细则》。该细则是在总结黄麻起义以来,特别是《临时土地政纲》颁布以来土地革命经验教训的基础上制定的,共包括没收细则三条、分配细则十一条和附则六条。其中没收细则规定,凡“豪绅地主所有之土地”,“祠堂、庙宇、教堂、祖积、公积所有之土地,及一切公产官地”,和“肃反委员会宣布没收财产之反革命分子所有之土地”一律予以没收。分配细则规定,没收的土地应该分配给无地少地的农民、红军的官兵、革命职业家及愿意耕种的雇农、工人、小贩等;同时,分配细则还详细规定了分配的标准及方法等。[3](P47-49)六霍起义后,1930 年 4 月,中共六安中心县委颁布了《六安六区土地政纲实施细则》。该细则包括没收细则和分配细则两个部分,共二十条。其基本内容和精神与《鄂豫边革命委员会土地政纲实施细则》相似。在这两个细则的指导下,鄂豫皖地区全面展开了土地革命运动。

但随着1930年5月全国苏维埃区域代表大会通过《土地暂行法》和6月李立三路线在中共中央的确立,鄂豫皖苏区原有的土地制度、政纲内容被指责批判,《土地暂行法》和李立三“左倾”的土地政策开始成为土地革命的政策法律依据。其内容主要包括:(一)反富农,先是没收其多余土地,继而没收其好田留下坏田,最后没收其一切土地;(二)创办集体农场,实行“土地国有化”,并制定《农场组织法》以加强对集体农场的管理。这些制度的实施使苏区的土地革命偏离了正确的轨道,严重影响了苏区生产生活的正常进行。幸运的是,六届三中全会结束了李立三的“左倾”路线,随后受中央委派到达根据地的曾中生重组鄂豫皖特委,恢复了《临时土地政纲》和《实施细则》所确立的土地制度,集体农场被取消,侵害富农、中农利益的行为也被纠正。

1931年1月,王明“左倾”冒险主义在中共六届四中全会上得到确立。5月,中央在《关于鄂豫皖省委的决议》中,指示鄂豫皖根据地要坚决执行《土地法草案》。该草案由中共临时中央政治局和共产国际远东局为第一次全国苏维埃代表大会起草,其主要内容是地主不分田、富农分坏田、打乱已分配好的土地并重新平分。7月,鄂豫皖中央分局在召开的第二届苏维埃代表大会上,指责根据地之前制定的土地政策“犯了许多机会主义错误”,是“非阶级路线的主张”,决定“遵照土地法重新分配一切土地”。[4](P544)10 月,又以鄂豫皖军委总政治部名义颁布了《关于怎样分配土地的宣传材料》,提出了详细的土地分配办法,并针对在土地分配中可能出现的“红军公田提留”等30种问题进行了具体解答。至此,《土地法草案》和《关于怎样分配土地的宣传材料》成为了鄂豫皖苏区进行土地革命的法律基础和制度依据。

二、鄂豫皖苏区红军公田之提出

在鄂豫皖苏区土地制度、政策的演变过程中,作为“苏维埃的支柱,土地革命的先锋队”[4](P522)的红军战士是否享有分配土地的权利,一直是革命领导人所考虑的问题之一,并由此提出了具有重要影响的红军公田制度。

土地革命初期,红军战士可以享有分配土地的权利。《临时土地政纲》规定:“红军与赤卫队现役之军官、兵士其家属无生产能力而愿耕种者,须分给土地并得雇人耕种。”[2](P77)《鄂豫边革命委员会土地政纲实施细则》和《六安六区土地政纲实施细则》也规定:“红军的官兵”须分得土地。但这种权利却在李立三“左倾”路线时期遭到冻结,《土地暂行法》规定,“红军士兵已分有土地者照旧,尚未分有土地者,俟全国苏维埃政府成立时,再行决定分与土地。”[5]李立三路线结束后,中央的土地政策再次恢复红军战士分配土地的权利。1930年8月颁布的《苏维埃土地法》和9月通过的《土地暂行法》修订案均明确规定“现役红军官兵夫”[6](P223)照例分田。自此,无论根据地的土地政策怎样演变,红军战士应当分得土地、享受土地革命的成果成为了中共领导层的共识。

需要注意的是,上述政策针对的是所有红军战士,并未区分红军的地域差别。由于红军的主要任务是从事军事斗争,即使他们分得土地,也没有时间从事农业生产。因此,上述政策在制定时还规定,分给红军战士的土地可以由“苏维埃政府派人帮助其家属耕种”。但这种政策仅仅适用于家在根据地的战士,却无法使家在非苏区的战士一体享受。

同样作为红军战士,怎样保证家在非苏区的革命同志的权利,实现《土地法草案》所规定的红军“无论其本地是否建立苏维埃或尚为反动统治,均须分得土地”[7](P468)的政纲,鄂豫皖苏区于1931年10月正式提出了“每乡留一石到五石为红军公田,分给红军中由白色区来的贫苦农民和俘虏哗变加入红军的士兵。”[8](P424-425)此后,苏区相继颁布了《关于怎样分配土地的宣传材料》和《鄂豫皖区苏维埃政府通知第十七号——统计和分配红军公田等》、《鄂豫皖苏维埃政府通令第十五号——为红军公田问题》等文件,进一步对红军公田进行制度上的规范和完善。

三、鄂豫皖苏区红军公田的主要内容

作为鄂豫皖苏区土地制度的重要组成部分,红军公田的主要内容包括红军公田的分配原则、分配数量、耕种管理及收获产品的分配等。

红军公田的分配原则,《关于怎样分配土地的宣传材料》中明确规定,分配土地时应“首先把红军的田分好,红军公田提出来,再把远近好坏的田地、山林、池塘、竹园等作一总的计算,兼配得好好的,按人口与劳动力混合划分。”[4](P545)且红军公田“不要山地,顶好路边的好田。”[4](P546)而在具体的分配过程中这个原则也得到了贯彻执行。如皖西霍山县七区第八乡苏维埃在分配土地时,“一等田为红军公田”,且这些田“无论就土质、阳光和水利条件,在这大山区里都是上等的。”[9](P154)

红军公田的分配数量,鄂豫皖苏维埃政府也有明确规定:“以乡为单位,按照乡内土地多少,留一石至五石。”[4](P546)根据有关革命群众的回忆,霍山县七区第八乡苏维埃所预留的红军公田为五石;商光边特区第二乡苏维埃所预留的红军公田为三石。[10](P86)但在实际操作过程中,也有以村为单位进行提留的,如现保存于安徽省金寨县革命博物馆的一块“红军公田”碑,明确记载了赤城(商城)县五区第三乡苏维埃第三村提留了五斗田作为红军公田。

至于红军公田的耕种管理,由于红军公田是分配给家在非苏区红军战士的土地,而红军战士的主要任务是从事激烈的革命战斗,没有时间和精力亲自进行耕种和管理。因此,鄂豫皖苏区在提出“红军公田”后,建议各地在分配红军公田的同时,“由当地群众开会讨论代耕法,顶好由代耕人公举一二人经常负看管责任。”后来,苏维埃政府直接规定:“红军公田的耕种,应由乡苏维埃负责召集当地群众举行会议讨论代耕办法。耕田的耕具、耕牛、种子,由苏维埃负责帮助(如苏维埃帮不够得借用一部)。水道、禾稼、肥料要有专人负责料理。”[4](P552)根据此项规定,每到耕种季节,根据地就涌现出大量的耕田队、耕牛队等群众组织,专为红军公田代耕。而且在代耕时,群众还“先将红军公田种好,然后才种私人田。”[10](P73)除此之外,根据地各列宁小学的学生在努力学习的同时,也积极参与到帮助耕种红军公田的活动之中,为红军公田的耕种服务。[11](P558)

作为家在非苏区红军战士所分配的土地,红军公田的收获产品理应由这些红军战士自己保管、支配。但由于红军公田的耕种、管理并非由红军战士自己完成,因此最初苏维埃政府规定,红军公田的“出产代耕人得十分之三,红军得十分之七,苏维埃负责保存,由红军自己支配。”[4](P546)后来,随着红军公田制度的进一步完善,其收获产品的分配政策也做出了相应调整,“除应留少数借用的耕牛、种子费外,其余完全交给该红色战士。”[4](P552)但由于战争的残酷和鄂豫皖革命根据地的实际情况,一部分红军公田的收获产品并没有交给红军本人,而是挪为红军用粮或救济用粮。如商光边特区红军公田“收的粮食晒干扬净后送交商光边区粮食仓库,作为红军用粮。”[10](P86)苏维埃政府在关于红军公田问题的第15号通令中也指出,“没有分配的红军公田出产品,由当地苏维埃负责,作为救济红军家属和抚恤伤亡红色战士和中农、贫农土地的数量。”[4](P552)

四、鄂豫皖苏区红军公田之影响

作为鄂豫皖苏区一项重要制度,红军公田的实施,不但有力地壮大了革命力量,推动了鄂豫皖革命根据地的快速发展;同时还为该项制度在其它根据地的实施和推广,提供了充分的经验借鉴。

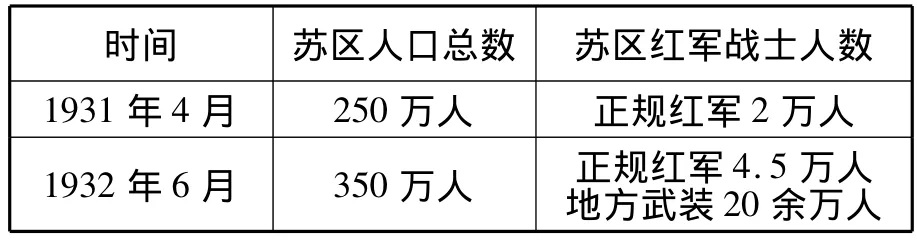

鄂豫皖红军公田实施后,吸引了“非苏区求生不得的群众,成群的向赤区跑反;白色军队中挨饿受辱的士兵,大批的向红军哗变。”[3](P426)正如一位红军战士所叙述的,“在这些战争中最堪我们注意的,就是白军士兵的动摇,每天都有白军士兵一个或三五成群甚至于一排一连以致一营带枪哗变投降红军,”这是因为“白军到赤区看见了农民生活的改善,红军公田制,红军待遇平等及作战的英勇。”[12]这些哗变或从非苏区过来参加革命的红军战士,既扩大了红军数量,壮大了革命力量;又由于“有红军公田去担保他们的生活,”“切实得着土地革命的利益”,因此更“坚决的为土地革命斗争”[4](P551),从而成为了鄂豫皖革命根据地能够迅速发展的重要因素。红军公田实施后,鄂豫皖苏区发展及红军人数情况详见表1。

表1 1931-1932年鄂豫皖苏区人口总数及红军战士人数表

同时,鄂豫皖苏区红军公田实施的效果得到了中共中央的认同和肯定,并向其它根据地推行。1931年11月,中共中央在给中央苏区中央局的信中认为:“那种红军公田的办法是在湘鄂西鄂豫皖两苏区试行了而有成效的”[7](P507),因此建议中央苏区在分配土地时考虑“红军中还有非苏区的农民与俘虏哗变过来的士兵如何办”的问题。随后,中央苏区在其第一次党代表大会通过的《政治决议案》就明确表示:“红军必须分田,由苏维埃政府设法代为耕种,外地的红军战士,必须由苏维埃政府在各地划出公田分给他们,以维持他们的家庭生活”。[13](P265)由此,红军公田开始在中央、湘赣等革命根据地逐步推行。虽然由于各根据地实际情况不同,红军公田的内容和具体实施过程与鄂豫皖也有所差异。但不可否认的是,鄂豫皖苏区的红军公田为其它苏区提供了充足的经验借鉴;甚至由于一脉相承的缘故,由撤出鄂豫皖的红四方面军所创建的川陕苏区,其早期制定的红军公田与鄂豫皖苏区如出一辙。

1932年10月,随着红四方面军第四次反“围剿”的失败并撤离鄂豫皖,苏区的各项建设遭受巨大挫折,红军公田也失去了可以继续实施的政治环境和武力保障。但作为土地制度的一项重要组成部分,它和其它土地制度一起,共同构建了推动鄂豫皖土地革命蓬勃发展的法律基础和制度依据,扩大了革命的支持力量,并在更大范围内促进了革命的进一步开展。

[1]戴季英.黄麻起义前后[A].艰苦的历程——中国工农红军第四方面军革命回忆录选辑(上册)[C].北京:人民出版社,1985.

[2]《鄂豫皖革命根据地》编委会.鄂豫皖革命根据地(第三册)[G].郑州:河南人民出版社,1989.

[3]《鄂豫皖革命根据地》编委会.鄂豫皖革命根据地(第二册)[G].郑州:河南人民出版社,1989.

[4]湖北省档案馆,湖北省财政厅.鄂豫皖革命根据地财经史资料选编[G].武汉:湖北人民出版社,1989.

[5]土地暂行法[N].红旗,1930-6-4(3).

[6]中央档案馆.中共中央文件选集(第六册)[G].北京:中共中央党校出版社,1983.

[7]中央档案馆.中共中央文件选集(第七册)[G].北京:中共中央党校出版社,1991.

[8]《鄂豫皖革命根据地》编委会.鄂豫皖革命根据地(第一册)[G].郑州:河南人民出版社,1989.

[9]华昌圣.回忆苏区的土改斗争[A].皖西革命斗争史编写组.皖西革命回忆录·第二次国内革命战争时期(上)[C].合肥:安徽人民出版社,1980.

[10]中共信阳地委党史资料征编委员会.丰碑(第15辑)[G].信阳,1987.

[11]熊贤君.湖北教育史(上)[M].武汉:湖北教育出版社,1999.

[12]良木.百战百胜的铁的中国工农红军第四方面军[J].红旗,1933,(35、36).

[13]于峥嵘.中国农民问题研究资料汇编(第一卷·上册)[G].背景:中国农民出版社,2007.