南淝河内源污染氮、磷释放规律及生态清淤模式

刘志刚

(安徽省城建设计研究院安徽省安徽合肥 230001)

南淝河内源污染氮、磷释放规律及生态清淤模式

刘志刚

(安徽省城建设计研究院安徽省安徽合肥 230001)

底泥氮、磷释放影响因素很多,本文通过南淝河底泥柱状芯样室内模拟实验,探讨了氮磷释放模型,分析了合理的清淤深度,通过取样分析研究了清淤对水体生物的影响,并提出了底泥生态清淤模式。

生态清淤;设计;模式

内源污染已经成为一个威胁人类及环境健康的全球性问题。根据美国EPA的统计,全美10%的底泥已经足以对鱼类及食用鱼类的人和野生动物构成威胁。南淝河源于江淮分水岭东南侧,是巢湖的入湖河流。南淝河水的生态恶化和破坏严重影响生活生态环境,制约着当地经济的发展。因此城市中小河流环境治理势在必行,而城市中小河流底泥有效清淤是其重要的一环。

1 底泥氮和磷释放规律分析

(1)底泥采样点的选取

南淝河中段南淝河污水泵站的排污口附近确定采样点进行采样。

(2)静态模拟实验

静态模拟实验是在高度为1m,直径为10cm的PVC管中进行,实验装置如图1。

图1 静态模拟实验装置图

(3)实验结果分析

I沉积物中磷释放风险评价

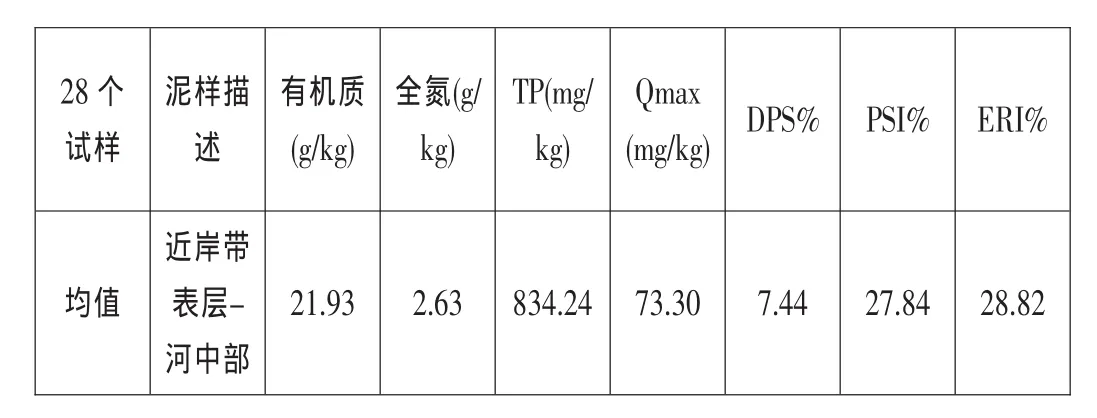

沉积物共28个样的Qmax、DPS及PSI数据见表2-5。

表1 示范段表层沉积物的理化性质

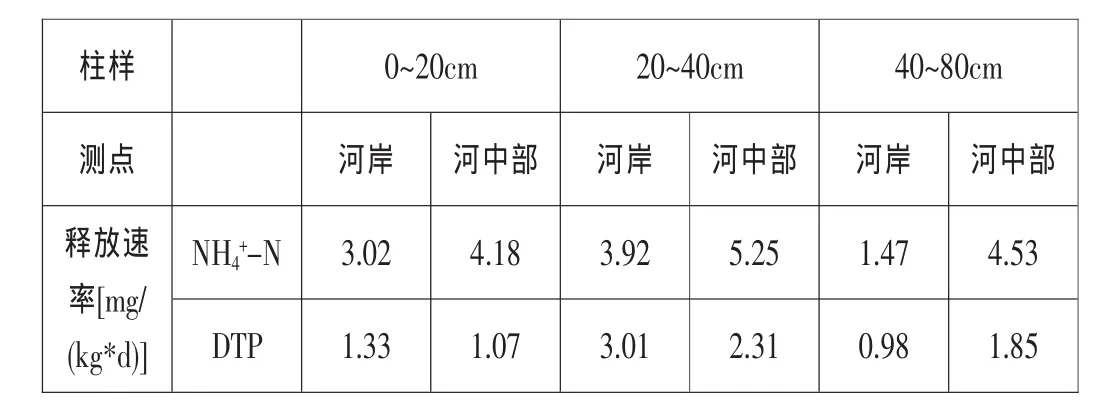

结合上表及示范段实际富营养发生情况,将南淝河表层沉积物磷释放诱发富营养化风险的评价等级分成高度风险(ERI>25)、较高风险(20 从表2-6可见供试表层沉积物磷释放风险指数ERI属高度风险区的有13个,占到总量的54.17%;较高风险的有3个,占总量的比重为12.50%;中度风险为7个,占总量的29.17%,而所有样中属于较低风险仅有一个,且最大值56.93%出现在位于清Ⅰ冲、清Ⅱ冲附近的10号采样点。最小值则出现在15号采样点。总体看来,南淝河表层沉积物磷释放诱发富营养化的风险处于高度风险范围。 II氮磷释放模型 由图2可以看出:河岸、河中心不同深度柱样底泥中NH4-H,DTP初始均有剧烈的释放,释放曲线几乎呈直线上升,稍后呈现出波动状态。总体而言,大多数NH4-H,DTP释放曲线在5天后进入释放-吸附动态平衡。 图2 河岸及河中部三层底泥DTP和氨氮释放量比较 河岸、河中部底泥氨氮释放方面:河岸、河中部不同柱样底泥氨氮释放量均是中层最大,两头较小。这种底泥释放差异可能与底泥中氨氮含量的梯度有关。通过底泥静态模拟实验得到的氨氮释放规律和前期测得的底泥中总氮的含量相符合。 表2 表层沉积物ERI分布表 河岸、河中部底泥DTP释放方面:河岸,河中部不同柱样底泥DTP释放量也是中层最大,两头小。这种底泥释放差异可能与底泥中DTP含量的梯度有关。 表3 实验柱样河岸、河中部不同深度底泥NH 4+-N、DTP释放速率[mg/(m2.d)] 表4 不同清淤深度的污染负荷削减率 通过表3,可以发现,无论是河岸还是河中部,河中底泥中层氨氮,溶解性总磷的释放速率最高,且氨氮的释放速率比DTP的释放速率高出很多。且河中部氨氮(NH4+-N)和溶解性总磷(DTP)的释放速率高于河岸。 通过表4,可以发现,如果河岸清淤到20cm的深度,污染负荷不但没有削减,反而有所上升,如果清淤到40cm,氨氮的污染负荷将会削减51.32%,溶解性总磷污染负荷将会削减26.31%,初步可以确定河岸和河中部清淤到40cm左右是合适的。 如上文所叙,根据E/C模型确定此次清淤深度为40-60cm,而依据氮磷释放模型计算出的削减率确定河岸和河中部清淤到40cm左右是合适的。综合确定南淝河示范工程的清淤深度确定平均深度为44cm。此研究提出的E/C模型和氮磷污染释放模型能够为相关其他的河道清淤工程提供相应的研究基础和范本。 底泥生态清淤是一种对内源污染释放较强的区域和相应深度淤泥予以清除、能快速除去累积在沉积物中的污染的易位控制技术。然而,从单一最大程度清除内源污染目标出发,很可能带来成本、生态破坏等其它次生问题,所以与清淤效果最为密切的最佳清淤深度优化及确定,对生态清淤是十分必要的。 生态清淤是工程、环境、生态相结合的复杂系统工程技术。其目的是通过清淤有效的去除河流底泥所含的污染物,减少内源污染,最大限度修复城市河流生态系统,为外源污染控制后城市中小河流自净系统的建立创造条件。为此除考虑上述关键技术外,还需考虑更多的其他因素,因此制定以改善水环境为目的的生态清淤模式。 表5 生态清淤模式 根据示范工程确定生态清淤模式控制指标如下表: 表6 生态清淤模式过程控制指标 通过研究提练清淤核心指标,形成以生态清淤技术为核心、智能探测仪为重点的集成生态清淤模式。 论文通过室内模拟实验,系统研究了湖泊底泥氮、磷释放规律,并综合不同疏浚深度底泥氨氮、总磷室内长期释放实验结果及底泥环保清淤深度磷的形态确定法,确定了南淝河东南湖底泥环保清淤深度。除考虑上述关键技术外,还需考虑更多的其他因素,从而制定以改善水环境为目的的生态清淤模式。 [1]范成新,张路,王建军,郑超海,高光,王苏民.湖泊底泥疏浚对内源释放影响的过程与机理[J].科学通报.2004(15) [2]施永富.南京玄武湖清淤工程设计方案的革新[J].中国西部科技.2005(06) [3]陈守煜,李亚伟.基于模糊人工神经网络识别的水质评价模型[J].水科学进展.2005(01) [4]孟凡德,姜霞,金相灿.长江中下游湖泊沉积物理化性质研究[J].环境科学研究.2004(S1) 项目资助:受国家水体污染控制与治理科技重大专项资金资助(2008CX07316-004) 刘志刚(1983-)男,安徽怀宁人,工程师。

2 清淤深度综合评价

3 底泥生态清淤模式建立

4 结语: