概念整合理论视阈下汉语谚语的认知阐释

■查清兰

一、引言

“谚语是在民间流传的通俗简明而又具有含义深刻的定型语句。”[1](P173)它语言简洁、含义深刻,是大众在长期的生活实践中创造的语言,集中体现了一个民族的语言和文化传统。汉语谚语的研究有两千多年的历史。长期以来,汉语谚语研究主要侧重于对谚语本身的静态分析,主要表现为汉语谚语的分类、特点、性质、形成、修辞、文化等方面的研究,然而从认知角度对汉语谚语意义构建过程的研究尚未引起足够的重视,缺乏系统的理论分析。国外的研究多立足于语言与思维的关系来揭示谚语语义的认知理解。基于心理空间理论的研究,福克聂(Fauconnier)等提出的概念整合理论备受中外学者关注。在国内,许多语言学家都认同该理论,用该理论来分析汉语中的成语、双关语、幽默语、网络语等诸种语言现象,却鲜有人将其运用至汉语谚语的研究中。鉴于此,本文以马国凡、吴学恒主编的《熟语大全·谚语集锦》为语料来源,拟运用概念整合理论对汉语谚语的语义构建及其认知机制进行粗浅探析。

二、概念整合理论及其运行机制浅析

(一)概念整合理论及相关概念

概念整合理论亦称概念合成理论,是1997年福克聂(Fauconnier)在其专著《思维与语言中的映射》中提出的一种新的意义构建理论。该理论以心理空间理论为基础,是四个空间相互作用的自然语言意义建构的模型。其把现象抽象到人的心理空间的认知层面来阐释概念整合机制,从本质上揭示了意义生成的机理,对认知科学、语言学都具有开创性的意义。

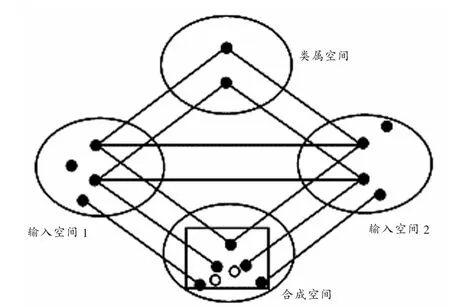

“心理空间是人们在进行思考、交谈时为了达到局部理解与行动之目的而构建的小概念包。”[2](P38)言语信息传递的过程中,这些概念包在我们头脑中构建,抽象又彼此连贯,一个完整的信息传递能够构建多个相互联系的概念包。而概念整合“是人类把来自不同空间的输入信息有选择地提取其部分意义整合起来而成为一个新概念结构的一系列认知活动”[3](P254)。也就是说,概念整合是将来自不同认知域的框架组合,形成一个能够在交际过程中连续得到调整、修正的心理空间网络,从而在线、动态地构建意义。因此,概念整合理论的运作需要四个心理空间,即两个输入空间(input spaces),一个类属空间(generic space),一个合成空间(blended space)。概念整合网络(conceptual integration network)是由这四个心理空间通过投射链彼此联系起来而构成的网络,它是概念整合进行的场所。福克聂(Fauconnier)等认为概念整合网络四空间的关系,如下图所示:

图1

也就是说,输入空间1和输入空间2两个输入空间因为部分的具体成分或者认知框架的相似性,所以产生跨空间映射,而这种相似性又体现在类属空间中,类属空间中的结构决定了两个输入空间的相互映射以及向合成空间的映射。层创结构并不是合成空间本身的结构,而是整个概念整合网络的动态结构。[4](P149)

(二)概念整合网络的运作方式

概念整合网络的运作有三种方式,即人们需要经历三个步骤的整合过程来获取一个完整的概念,分别为组合(composition)、完善(completion)、扩充(elaboration)。具体来说,概念整合的过程首先是将输入空间中事物表象的东西组合起来,产生原输入空间所不具备的新关系;然后依赖于背景知识框架与文化模式对初步获得的东西加以完善;最后把完善了的概念进行精致加工,进行持续的在线、动态完善。[3](P255)

(三)概念整合网络遵循的原则

在概念整合过程中,要获得合理的合成空间,概念整合就必须在不同程度上符合拓扑学、融合、开包、关联、人文尺度等一系列优化原则(optimality principles)。具体来说,拓扑学原则(topology principle)不仅要求合成空间吸收且保持原输入空间的概念结构的重要内容,而且要求四个空间里相对应的部分的诸种关系保持不变。融合原则(principle of integration)要求建立的层创结构,应尽可能具有概念“完形”特征,此特征可以帮助巩固和记忆。开包原则(principle of unpacking),它与融合原则相反,是为了确保该整合仍然能够促成整个网络的重建,它的运作是为了使整合作为在线处理而保持“开放”,与融合原则竞争。关联原则 (principle of relevence),这一原则具有更基本的功能,它是实际语境中整合背后的主要动力,它给整合的元素分配不同的角色和地位,从而决定该整合的发展方向。人文尺度原则 (principle of human scale)被认为是首要目标,它依赖于人们的认知背景和文化模式牢固地嵌入人们的认知思维之中。[5](P301-302)

(四)概念整合网络的主要类型

概念整合是揭示人类信息整合处理的基本框架。福克聂(Fauconnier)和特纳(Turner)在研究了四空间整合网络可能存在的多种投射可能性的基础上,提出了简单型 (Simplex)、镜像型(Mirror)、单域型 (One-scope)、双域型 (Double-scope)等四种主要的概念整合网络类型。

简单型网络是整合网络中最简单的一种类型,两个输入空间,一个提供组织框架,一个提供价值元素即具体成分。组织框架中的抽象角色信息与具体成分发生跨空间映射,合成空间则实现抽象——具体的连接与压缩,层创结构促使抽象的“框架+成分”变得具体。

镜像型网络是网络中的四大空间即两个输入空间、一个类属空间、一个合成空间共享一个组织框架,而且彼此之间不存在冲突,两个输入空间中的具体成分虽然不同,但是可以连接映照并投射到合成空间形成层创结构。

单域型网络是与双域型网络相对而言,它是典型的来源域到目标域的隐喻映现,它的两个输入空间的组织框架是不同的,其中一个输入空间作为来源域为合成空间提供组织性框架并且决定合成空间的认知操作,目标域是理解的关键,因此单域型网络中的概念整合运行是不平衡的。

双域型网络区别于单域型网络的是两个输入空间不仅有不同甚至互相冲突的组织框架,更重要的是它的两个不同的组织框架皆部分地投射到合成空间运行而不像单域型网络只有两个输入空间中一个的组织框架进入合成空间,从而形成层创结构。

三、基于概念整合理论的汉语谚语的认知阐释

概念整合理论为我们拓展了一个崭新的视阈来理解和揭示汉语谚语的认知动因及其推理机制。下面,我们借助不同类型的概念整合网络对汉语谚语理解背后的认知机制进行揭示。

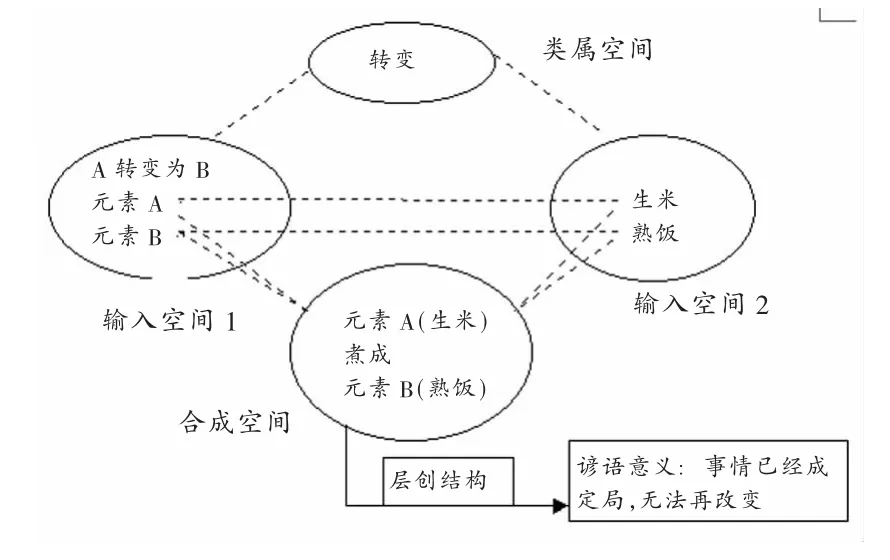

(一)简单型网络汉语谚语的意义构建

在简单型网络中,合成空间依据输入空间1提供的框架来组织输入空间2提供的元素进行运作。以汉语谚语“生米煮成熟饭”为例,输入空间1提供了事物变化的“A转变为B”的组织框架,输入空间2提供了“生米”、“熟饭”这样的价值元素。输入空间2中的具体元素能够填充完全抽象的输入空间1。类属空间里的“转变”这一特征决定了两个输入空间的跨空间映射。再经过投射,输入空间2中“生米”、“熟饭”两具体元素被填充抽象框架中的A和B,完成概念整合的组合步骤。概念整合的完善步骤,输入空间2中“生米”、“熟饭”触发人们的认知机制,调动人们的知识记忆,相关的背景知识、文化模式等被激活,生米可以煮成夹生饭或熟饭,这是基本常识。概念整合的扩充步骤,“生米”、“熟饭”与激活的相关背景知识相结合,在合成空间产生一个层创结构:生米已经转变为熟饭,谚语的含义为事情已经成定局,无法再改变。此类谚语的理解过程都是通过框架—元素的连接和压缩进而构建谚语的含义。这一含义的构建是在组合、完善、扩充等认知机制下完成的,具体意义构建过程如下图:

图2

(二)镜像型网络汉语谚语的意义构建

镜像型网络与简单型网络相似,同样是认知过程中相对较为简单的一种模式,其所有空间的组织框架都是相同的,而且两个输入空间中的元素往往形成一一对应的关系。以汉语谚语“滴水成河,积米成箩”为例。“滴水成河,积米成箩”共同享用一个组织框架即积累框架,此框架投射到类属空间,输入空间1中有四个元素:积累对象水滴、积累者A、积累过程A、汇成河;输入空间2也有四个元素:积累对象米粒、积累者B、积累过程B、汇成箩。类属空间中的抽象结构决定了“积累对象水滴”、“积累者A”、“积累过程A”、“汇成河”与“积累对象米粒”、“积累者B”、“积累过程B”、“汇成箩”等元素一一对应起来,从而实现跨空间映射,完成了概念整合的组合步骤。接着在概念整合的完善步骤,水滴的汇集、米粒的堆积触发人们的认知机制,相关的背景知识和文化模式被激活。最后在概念整合的扩充步骤,相关的背景知识与人的积累行为相结合在合成空间中产生一个层创结构,意谓积少可以成多,劝诫人们不要忽视小的事物。具体意义构建过程如下图:

图3

(三)单域型网络汉语谚语的意义构建

单域型网络往往是输入空间1的组织框架被投射到合成空间并且决定合成空间的认知操作,此类网络的整合是典型的来源域到目标域的隐喻映现。以汉语谚语“不结籽花休要种,无义之人不可交”为例。这条谚语包含“种花”、“交友”两个输入空间。输入空间1是“种花”这一组织框架,包括种花者、种花过程、无籽花、种植结果等具体元素,是谚语的来源域,其为合成空间提供组织框架;输入空间2是“交友”这一组织框架,包括交友者、结交过程、无义之人、结交结果等具体元素,是谚语的目标域,是人们理解的重点。类属空间“施事、受事、过程、结果”的组织框架为跨空间映射提供了基础,两个输入空间的元素有选择地映射到合成空间,完成了概念整合的组合步骤。接着在概念整合的完善步骤,元素“种花者”、“交友者”触发人们的认知机制,借助激活的“交友”的相关背景知识,可以得出结交朋友只有结交的对象为有情有义之人,才有真正的友谊产生。最后扩充步骤,“不结籽花休要种,无义之人不可交”的意义得以进一步精致,合成空间形成一个层创结构,即结交朋友犹如种植花卉一样,正如种植的无籽花永远不能结籽,结交到无情无义之人永远都不可能产生真正的友谊,因此告诫人们不要结交不讲情义的人。具体意义构建过程如下图:

图4

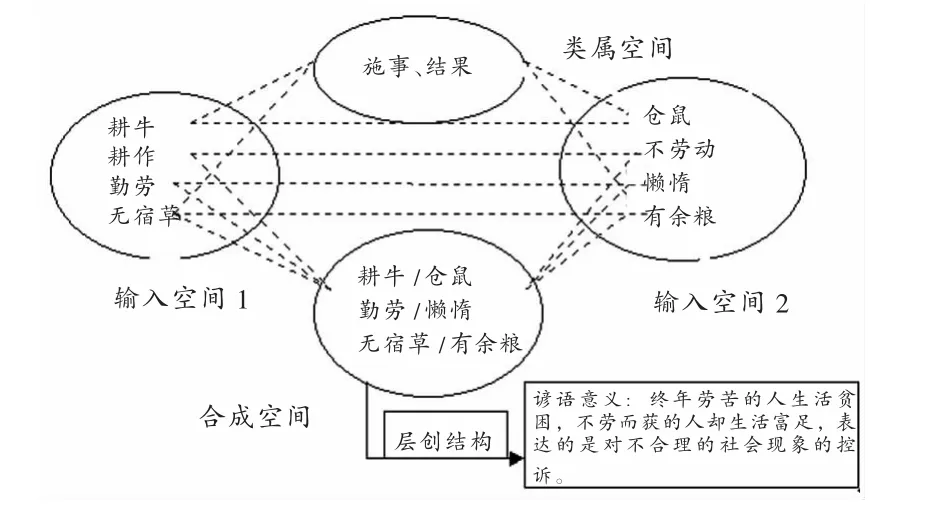

(四)双域型网络汉语谚语的意义构建

与单域型网络相对应,双域型网络的两个输入空间有不同的组织框架、元素,他们都部分地投射到合成空间,从而形成层创结构。以汉语谚语“耕牛无宿草,仓鼠有余粮”为例。“耕牛无宿草,仓鼠有余粮”的输入空间1是提供了一个关于“耕牛”的组织框架,包括“牛、耕作、勤劳、无宿草”等具体元素;输入空间2提供一个关于“仓鼠”的组织框架,包括“仓鼠、不劳动、懒惰、有余粮”等具体元素。两个输入空间的组织框架不同,输入空间1中的“勤劳”与“无宿草”、输入空间2中的“懒惰”与“有余粮”之间是有着明显的概念冲突的。类属空间的“施事”、“结果”两个元素为输入空间1和输入空间2实现跨空间映射提供了可能并使之建立起了联系,从而完成组合这一环节。然后在概念整合的完善环节,关于“耕牛”、“仓鼠”的背景知识和文化模式得以激活,使得人们对“耕牛”、“仓鼠”的理解更加深入。最后在概念整合的扩充环节,“牛、耕作、勤劳、无宿草”和“仓鼠、不劳动、懒惰、有余粮”等具体元素部分地投射到合成空间,两个组织框架的相对性和部分具体成分的相似性是人们理解这则谚语的关键,合成空间依据投射来的组织框架和元素继续进行完善,与人的行为、结果相联系,形成一个层创结构,构建出一个新的意义即终年劳苦的人生活贫困,不劳而获的人却生活富足,表达的是对不合理的社会现象的控诉。具体意义构建过程如下图:

图5

四、结语

概念整合理论作为人类的基本认知方式之一,突破了传统语言学的解释方法,通过多个心理空间的作用建构意义,呈现出人们思维活动的认知过程,从而加深人们对语言意义建构过程的认识,为语言学的研究提供了一个崭新的视阈。汉语谚语作为汉语语汇的重要组成部分,其意义构建的认知过程是十分重要的,而概念整合理论对汉语谚语的理解具有很强的阐释力。通过上文的分析,我们可以看到,在理解汉语谚语时,概念合成理论的四个空间:两个输入空间、一个类属空间和合成空间,清晰地揭示了层创结构在合成空间产生的过程,期间经历了“组合”、“完善”、“扩充”等步骤,概念整合得以完成。概念整合理论是意义构建的普遍模式,其对汉语谚语进行阐释的方式同样还适用于我们解读汉语中其他语言现象的认知机制,目前这方面的研究还不够丰富,还有待进一步深入。

[1]邢福义,等.现代汉语(第2版)[M].武汉:华中师范大学出版社,2011.

[2]汪少华.合成空间理论对隐喻的阐释力[J].外国语,2011,(3).

[3]吴为善.认知语言学与汉语研究[M].上海:复旦大学出版社,2011.

[4]Fauconnier, G.Turner, Mark.Conceptual Integration Networks.Cognitive Science,1998,(2).

[5]F.Ungerer H.-Schmid.认知语言学与导论(第2版)[M].彭利贞,等译.上海:复旦大学出版社,2009.