辣椒色素单体分离纯化技术研究进展

田 艳 赵玲艳,2 邓放明,2,3

(1.湖南农业大学食品科学技术学院,湖南 长沙 410128;2.湖南省发酵食品工程技术中心,湖南 长沙 410128;3.国家植物功能成分利用工程技术研究中心,湖南 长沙 410128)

辣椒色素由多种类胡萝卜素组成,色泽鲜艳,着色力强且效果好,可以用于多种食品如肉类、色拉、罐头与饮料、糕点、水产品等的着色,另外还具有防治心血管系统疾病、调节免疫系统活性、抗癌美容、抗氧化等生理作用[1-3]。辣椒红素二酯的结构包括11个共轭双键,其中6位的共轭酮基是辣椒红素分子的特殊基团,使辣椒红素具有较强的生理功能和氧化稳定性[4,5]。印度研究者[1]发现,辣椒红素具有显著预防辐射的功效。目前,辣椒红素、辣椒玉红素已被WHO、EEC、美国FAO、日本和英国等认定为无限性使用的天然食品添加剂,其国际市场非常广阔[1,6]。玉米黄素可预防老年性眼球视网膜黄斑退化(AMD)引起的视力下降和失明,同时,也被广泛应用于食品、保健品、化妆品、医药及饲料等行业。近年来,有关β-胡萝卜素的研究比较活跃,已有研究[7]证明β-胡萝卜素是人体内有效的抗氧化剂,能有效消除人体内的活性氧和自由基,在预防心血管疾病、增强免疫力功能、防癌、抗癌等方面作用显著。β-胡萝卜素是合成维生素A的前体,被人们称为第一防癌维生素,同时又是FAO和WHO所认定的 A类营养色素之一[8-10]。目前,中国β-胡萝卜素产品主要依靠进口,所以,利用β-胡萝卜素资源,开发和生产β-胡萝卜素产品的研究具有重要的意义。辣椒色素作为类胡萝卜素物质的主要来源,由于其重要性和国内外市场的严重缺乏,使得辣椒色素单体的功能性质及其对照品制备的研究引起了国内外科学工作者的极大兴趣,其中美国、德国、日本、韩国等国家对辣椒红素的提取、分离纯化技术及应用开发研究已形成国际科技界的研究热点[6]。但目前国内外的研究主要集中在辣椒总色素的提取技术方面,而对辣椒色素单体的分离纯化研究却较少。文章综述辣椒色素中各单体的化学结构、物化性质及应用,概括辣椒色素单体分离纯化技术的研究进展,以期为辣椒色素单体的分离纯化研究提供参考。

1 辣椒色素单体结构和理化性质

辣椒色素是从成熟红辣椒果实中提取的一种天然色素,结构为共轭多烯烃,主要由红色组分和黄色组分组成,其中红色组分极性较大,具有6-酮基环戊醇端基结构,主要有辣椒红素(capsanthin)和辣椒玉红素(capsorubin),其中辣椒红素约占色素总量的50%,辣椒玉红素约8.3%。由于红色素分子含有共轭的6-酮基,具有增加复烯链共轭双键数量的作用,结果使它们在可见光谱区的最大吸收峰红移并增大极性,其稀释溶液色调呈红色。还有一部分是极性较小的黄色组分,含有六元环端基结构,包括玉米黄质(zeaxanthin)约14%,β-胡萝卜素(β-carotene)约13.9%,此外,还有β-隐黄质(β-cryptoxanthin)、叶黄素(xanthophyll)、紫黄素(violaxanthin)、辣椒红素乙二酸酯(capsanthindiacetate)、辣椒红素二软脂酸酯(capsanthindipalmitate)等色素类物质[1,11-17]。不同品种辣椒红色组分含量和黄色组分含量不同,其比值(m/m)一般为2.5~3.8[18,19]。在辣椒色素的生物合成过程中,辣椒色素与脂肪酸的酯化反应也同时进行,所以,成熟红辣椒中有70%~80%的色素以较稳定的酯类化合物的形式存在[20]。

1.1 辣椒红色组分

辣椒红色组分主要包括辣椒红素和辣椒玉红素,统称为辣椒红色素。辣椒红色素是一种存在于成熟红辣椒果实中的四萜类橙红色色素[16],它们在植物体内与脂肪酸发生酯化反应以单酯或二酯的形式存在,包括辣椒红素脂肪酸酯、辣椒红素乙二酸酯和辣椒红素二软脂酸酯等多种成分[16,21]。

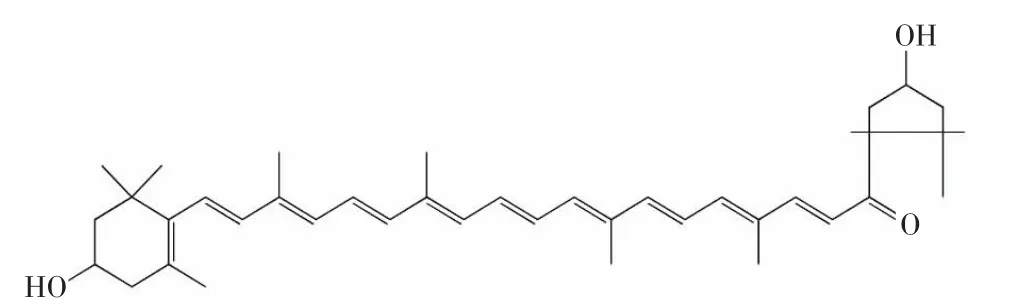

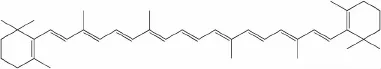

1.1.1 辣椒红素的化学结构及理化性质 辣椒红素的分子式为C40H56O3,相对分子质量584.85,其结构见图1。辣椒红素双酯结构见图2[21]。辣椒红素是具有特殊气味的深红色油状液体,无辣味,有辣椒的香味,几乎不溶于甘油和水,溶于大多数非挥发性油,也溶于正己烷、丙酮、乙醇等,耐酸碱性和耐热较好,对可见光稳定,但在紫外线下易褪色[22-24]。

图1 辣椒红素的结构Figure 1 Capsanthin structure

图2 辣椒红素双酯的结构(R≠R’=羧酸基)Figure 2 Capsanthin diester structure(R≠R’= Flemion)

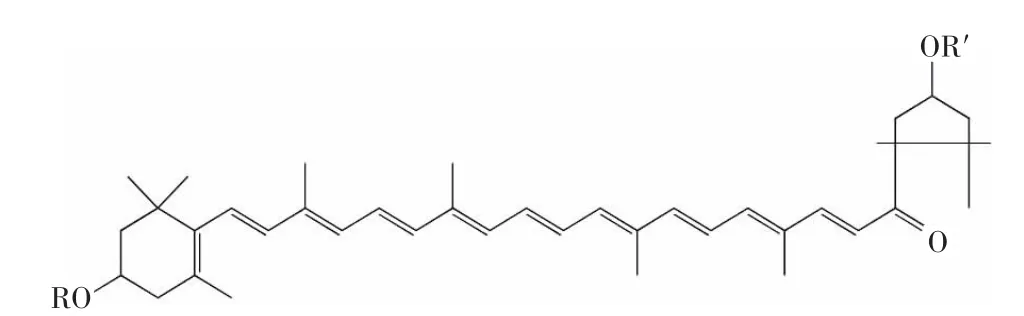

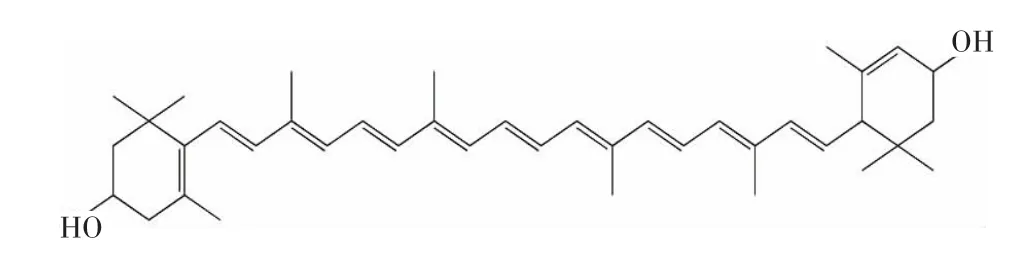

1.1.2 辣椒玉红素的化学结构及理化性质 辣椒玉红素的分子式为C40H56O4,相对分子质量600.85,其结构见图3,辣椒玉红素双酯结构见图4[21]。辣椒玉红素是辣椒红素的氧化物,具有特殊气味的深红色牯性油状液体,几乎不溶于乙醇和水,溶于大多数非挥发性油,也溶于正己烷、丙酮、石油醚等[25,26]。辣椒玉红素结构中6,6’位有2个共轭酮基,使其稳定性比辣椒红素更强[10]。

图3 辣椒玉红素的结构Figure 3 Capsorubin structure

图4 辣椒玉红素双酯的结构(R≠R’=羧酸基)Figure 4 Capsorubin diester structure(R≠R’= Flemion)

1.2 辣椒黄色组分

辣椒黄色组分主要包括玉米黄质、β-胡萝卜素、β-隐黄质和叶黄素等[13,14]。它们是一类橘黄或黄色的脂溶性化合物,在植物体内主要是以脂肪酸酯的形式存在,单羟基的类胡萝卜素(如β-隐黄质)主要以游离态和单酯态存在,双羟基的类胡萝卜素(如玉米黄素)可以以游离态、单酯态或二酯态存在[20,21]。

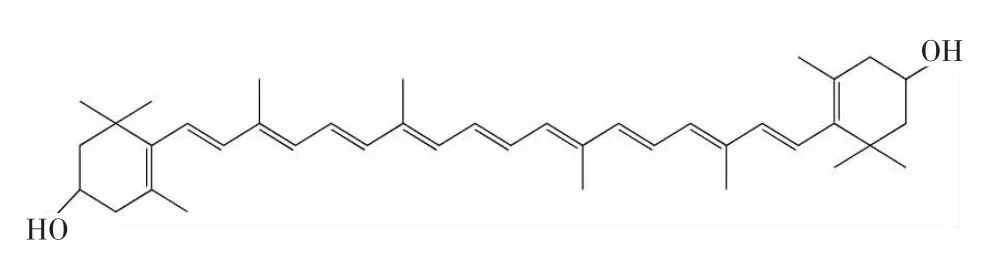

1.2.1 玉米黄素化学结构及理化性质 玉米黄素的分子式为C40H56O2,相对分子质量568.88,其化学结构见图5。玉米黄素是一种含氧的类胡萝卜素,与叶黄素属同分异构体,其溶液和结晶呈橙红或橙黄色[21]。玉米黄素溶于乙醚、石油醚、丙酮、酯类等有机溶剂,不溶于水,对光、热稳定性差,尤其光照对玉米黄素影响最大,可促使其严重褪色[27]。

图5 玉米黄素的结构Figure 5 Zeaxanthin structure

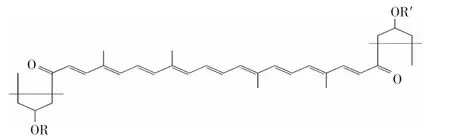

1.2.2 β-胡萝卜素化学结构及理化性质 β-胡萝卜素的分子式为C40H56,相对分子质量536.88,构式见图6。β-胡萝卜素的结构中存在着多个共轭双键,为天然存在的共轭多烯烃化合物,是一种不含氧的类胡萝卜素。β-胡萝卜素溶于二硫化碳、苯、氯仿;微溶于乙醚、石油醚、食物油、环己烷;几乎不溶于乙醇、水、酸、碱。β-胡萝卜素是一种良好的自由基猝灭剂具有显著的抗氧化性,它在生物体中表现出许多生物学

功能[12,18-21]。

1.3 其他微量辣椒色素的化学结构

β-隐黄质(C40H56O)结构式见图7,叶黄素(C40H56O2)结构式见图8,紫黄素 (C40H56O4)结构式见图9。其中β-隐黄质和叶黄素的结晶和溶液呈黄色,而紫黄素的结晶呈橙红或橙黄色[21]。

图6 β-胡萝卜素的结构Figure 6 β-Carotene structure

图7 β-隐黄质的结构Figure 7 β-Cryptoxanthin structure

图8 叶黄素的结构Figure 8 Xanthophyll structure

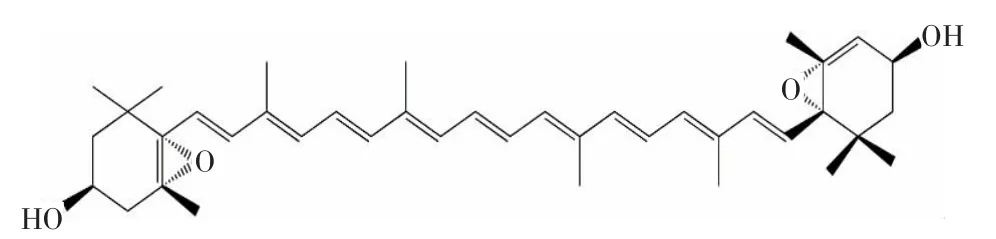

图9 紫黄素的结构Figure 9 Violaxanthin structure

2 辣椒色素的分离纯化方法

辣椒色素中组分多,而且成分复杂,一般只是从整体对其进行研究,只有在比较各组分的功能性质或者对其化学结构进行确定时才将各色素单体分离。国内外有关食品中辣椒色素分离纯化的方法包括薄层层析法、纸层析法、硅胶柱层析法、超临界CO2萃取法、大孔吸附树脂法、制备型液相色谱法等,现分述如下。

2.1 薄层色谱法

薄层色谱法(TLC)是快速分离和定性分析少量物质的一种很重要的实验技术,Dan Chen[28,29]用薄层层析法对辣椒红色素进行洗脱纯化,综合考虑了石油醚、乙酸乙酯、乙醇和正己烷等溶剂的溶解度、亲和力、分辨率和洗脱曲线等因素,结果表明:用石油醚和90%乙醇(体积比2∶1)为展开剂时得到的展层效果最好。辣椒红素红外光谱特征吸收峰数据如下:在环戊烷和环己烷中的特征吸收频率为2 950~2 800cm-1,其羰基(C═ O)伸缩振动吸收频率为1 720~1 710cm-1,亚 甲 基 (-CH2- )振 动 吸 收 频 率 和 甲 基(CH3-)的反对称变形吸收频率为(1 465±20)cm-1,甲氧基(CH3O-)的伸缩振动吸收频率为1 170~1 150cm-1。

陈连之等[30]用20×20硅胶板,在石油醚∶丙酮=10∶1的展开剂中,上行15min,得TLC色谱图,Rf(黄)为0.86,Rf (红)为0.46。

丁筑红等[31]将涂布好的薄层板风干后在110℃活化0.5h,用微量毛细管将辣椒色素在薄层板上进行点样,用展开剂(石油醚∶丙酮=10∶1)中充分地展开。取出展开后的玻璃板,在暗处挥发干燥完全后,测定样点处的Rf值,挖下样点,洗脱,通过分光光度测定,确定各色素单体的组分。结果表明:利用TLC法分离出了辣椒玉红素(红,Rf=0.24);辣椒红素二酯(深红,Rf=0.40);玉米黄素二酯(黄,Rf=0.69);β-胡萝卜素(黄,Rf =0.99)。 综上所述,薄层色谱法能有效分离辣椒色素各组分,且分离迅速,效率高,是辣椒色素定性和定量分析的良好方法,但薄层色谱法每次处理的样品量小,不适于大批量辣椒色素的分离。

2.2 纸层析法

纸层析法以滤纸纤维的结合水为固定相,以有机溶剂作为流动相。由于样品中各物质分配系数不同,扩散速度不同,从而达到分离的目的。

孙福璋等[32]将辣椒红素混合物在定性滤纸上点样,用乙酸乙酯展开,结果有3条明显的带,把3条带分别取下并分别放在乙醇、正己烷、苯中浸提,然后测其浸提液最大吸收峰。第1条带在乙醇、正己烷、苯中的洗脱液最大吸收峰分别为450,425,475nm;第2条带在乙醇、正己烷、苯中的洗脱液最大吸收峰分别为458~460,472~505,460和480nm;第3条带用乙醇洗脱其最大的吸收峰在476nm,用正己烷洗脱其最大吸收峰为476nm,504nm处有一个肩峰,用苯洗脱其在460,484,518nm均有最大吸收峰。通过分析比较得知,第1条为β-胡萝卜素,第2条为辣椒玉红素,第3条为辣椒红素。

2.3 硅胶柱层析法

硅胶柱层析分离属分配层析法,其原理是根据辣椒红色素的结构差异,在束缚于硅胶固定相和洗脱液中的溶解差异,达到分离的目的。

吴明光等[33]利用柱层析分离技术从辣椒果皮中分离的游离结晶辣椒红色素单体含量大于95%。

邓丛蕊[34]将溶剂(石油醚∶丙酮为5∶1.5)提取的辣椒色素混合物,通过柱层析分离,得到辣椒色素各组分后再经加热浓缩、干燥,并称重,得到各组分在干辣椒中分别占:橙色素3.06%,红色素3.46%,黄色素2.27%,辣椒素4.87%。

2.4 超临界CO2流体萃取技术

Richard D.Richins等[35]用美国ISCO 公司生产的带Neslab RTE-101型循环水浴装置的SFX3560型超临界CO2萃取仪提取辣椒色素,最佳萃取的条件是3g干燥的粉末样品,放在萃取釜中,用95%的乙醇溶液作为夹带剂,静态萃取5min,60℃、33MPa CO2条件下,动态萃取20min;去掉夹带剂,在60℃、33MPa CO2条件下,静态萃取5min,动态萃取20min,打开分离釜,收集萃取物,经TLC分析,结果发现:萃取物中单体的种类及含量与用溶剂(己烷)提取法所得提取物一致,但用超临界萃取法分离到的辣椒色素中的辣椒碱的含量仅为1~2μg/g,而用溶剂(己烷)提取法得到的辣椒色素中辣椒碱的含量却高达25~55μg/g。

Karina A.Araus等[36]研究了以甘油三油酸酯为夹带剂和不加夹带剂的情况下,超临界CO2流体萃对辣椒红素的萃取效果及最佳萃取的温度和压力。结果表明,辣椒红素的最佳萃取条件为温度333K,压力33MPa,甘油三油酸酯的浓度为4.10mmol/mol,辣椒红素在超临界CO2中的最大溶解度为5.27μmol/mol。

Jaroslawa Rutkowska等[37]以红辣椒粉为原料,采用超临界CO2流体萃取技术,依次在温度为6,-6,-13,-16℃下进行分段萃取,并分别收集各温度段的萃取产物,然后对产物进行HPLC-DAD分析,色谱柱为SynergiTM Hydro-RP C18柱(4.5mm×250mm,4.5μm),先用100%乙腈作流动相洗脱3min,然后在40min内将流动相逐渐调整到30%乙腈+70%(乙丙醇∶己烷=22∶13,V/V),流速为0.9mL/min,进样量为5μL;DAD检测器,分别在波长为460nm,带宽80nm和波长为215nm,带宽5nm条件下检测,结果表明所提取到的辣椒色素单体有:六氢番茄红素、玉米黄素、辣椒黄素、酯化辣椒玉红素、β-玉米黄质、酯化玉米黄质、ξ-胡萝卜素、酯化叶黄素。

Jaren-Galan等[38]在超临界 CO2流体萃取辣椒色素的研究过程中发现,升高提取压力以及使用助溶剂如1%的丙酮或乙醇都能提高辣椒色素得率。在较高压力下得到较大比例的红色类胡萝卜素如辣椒红素、辣椒玉红素等,而在较低压力下分离得到的辣椒色素几乎都是β-胡萝卜素。同时,在两步分段提取辣椒色素的过程中,第一阶段分离红辣椒油和β-胡萝卜素使得第二阶段需要提取的辣椒色素得到了富集,并使辣椒红、黄色素比率达到1.8。

胡云翔等[39]将研究的多功能超临界CO2流体萃取分馏装置用于辣椒色素脱辣精制,结果表明:当压力小于10.0MPa时可萃取出黄色和辣味成分,保留红色素;但当压力大于12.0MPa时红色组分将被完全萃取。

另据杨桂馥[40]报道了用超临界法将辣椒色素分离出黄色系和红色系色素。低压分离辣素条件为压力13.72MPa,温度40℃;高压分离辣椒色素条件为压力19.6MPa,温度45℃。分级降压11.76MPa,45℃得黄色系色素,降压至小于临界压力和45℃时,得到的为红色系色素。

2.5 大孔吸附树脂法

大孔吸附树脂法是通过吸附剂与吸附质分子之间的亲和作用力而使得吸附质分子在两者界面上浓聚的过程。

董新荣等[41]探索了吸附树脂柱色谱法脱除辣椒色素中辣椒素的新方法。该方法可将辣椒色素与辣椒素分离并对红、黄色素组分实现初步分离,辣椒色素产品色价高达105。用聚酰胺树脂做吸附剂时,95%乙醇和丙酮洗脱时呈现层析谱带依次为橙色、红色、粉红色、橙色。95%乙醇解吸液中有一色素组分的色价可达105,TLC分析无辣素存在;丙酮解吸液浓缩物,TLC分析主要为红色素。

2.6 制备型高效液相色谱法

制备色谱是指采用色谱技术制备纯物质,即分离、收集一种或多种色谱纯物质。井凤等[42]采用硅胶柱色谱结合制备型高效液相色谱分离制备辣椒红素标准品,首先利用硅胶柱层析初步分离辣椒色素得到辣椒红素粗品。将辣椒红素粗品加丙酮溶解并用微孔滤膜过滤,利用制备高效液相色谱法多次分离纯化,制备型HPLC条件为半制备色谱柱Shimpack PREP-ODS柱(20mm×250mm,15m),流动相为丙酮/水(体积比85∶15),流速5mL/min,检测波长474nm。每次进样量为500L,收集保留时间为16~17min的样品,减压浓缩收集液,最后将浓缩液冷冻干燥,得到辣椒红素产品。然后用分析型HPLC进行纯度检测,经分析,制得的辣椒红素对照品的纯度为99.3%。

余朝琦等[43]将分析型高效液相色谱仪通过加装0.5mL PEEK进样环、制备柱和三通分流阀,组成了制备型高效液相色谱装置。制备色谱条件:C18制备柱(10μm,10mm×150mm);洗脱剂为乙醇∶水为95∶5(V/V);流速为2mL/min;检测波长为460nm;进样体积为1mL。制备色谱中,优化色谱条件的原则是在分离度满足要求的前提下,纯化时间应尽可能短以提高生产效率。最终确定的辣椒红素和β-胡萝卜素的收集时间窗分别为9min 48s~11min 8s和11min 35s~13min 10s。分别取制备得到的辣椒红素和β-胡萝卜素进行色谱分析,得辣椒红素和β-胡萝卜素制备品的纯度均大于99%。

Breithaupt等[44]利用液质C30反相柱分离并分析了红辣椒中未皂化脂类物质,用这种方法可以很好地鉴别红辣椒中的辣椒红素、辣椒玉红素、β-隐黄质和玉米黄质的单酯和双酯衍生物。质谱参数:离子源大气压化学电离源(APCI源),源温度150℃;APCI探头温度400℃;电晕3.7kV;高压透镜0.5kV;进样锥电压30V;MS系统操作的全面扫描模式 (m/z,200~1 200)。类胡萝卜素的DAD紫外检测器波长为450nm。MassLynx 3.2软件用于对数据的采集和处理。YMC分析柱(YMC,Shermberk,Germany)和5μm C30(250×4.6mm)反相材质包含了一个预柱(Nucleosil,5μm C18,10×4.6mm,Bischoff,Leonberg,Germany)并被置于35℃下保存。流动相由A相(甲醇、甲基叔丁基醚和水81∶15∶4,V/V/V)和B相(甲醇、甲基叔丁基醚和水6∶90∶4,V/V/V)组成,开始10min用100%A相等度洗脱,40min时B相从0%达到50%的梯度洗脱,50min时B相达到100%,55min时A相达到100%并等度洗脱,从55min到60min A相流速为1mL/min。注射体积为20μL。得到标样保留时间如下:辣椒红素7.3min,叶黄素8.2min,玉米黄质9.1min,β-隐黄质16.7min,β-胡萝卜素27.4min。由于酯化没有影响辣椒色素的吸收范围,辣椒红素的吸收值(最高474~478nm)可用于检测辣椒红素酯。

3 结论与展望

综合比较,薄层色谱法能有效分离辣椒色素各组分,且设备条件要求不高,适于小规模研制和生产。超临界CO2萃取法去除辣味完全,但只能粗略地将黄色系色素和红色系色素分开,色素单体的纯度不高。制备型液相色谱仪分离效果最好,能准确地将辣椒色素里绝大多数单体分离开来,且纯度达99%以上,适于制备辣椒红素、辣椒玉红素等标准品,但每次处理的样品量小,不适于大批量辣椒色素的分离。大孔吸附树脂法、纸层析法和硅胶柱层析法能够分离辣椒色素各组分,但分离纯度不高。

目前,中国对辣椒色素的研究主要集中在提取以及采用液质联用法和高效液相色谱法分析不同产地及品种辣椒的色素构成及含量方面[44,45],但对辣椒中各种色素单体分离纯化的研究很少[4],所以,国内还没有辣椒红素、辣椒玉红素等的标准品,而美国Chromadex公司、日本化工株式会社等已生产出辣椒红素标准品,其纯度可达96%以上。要获得高纯度、高产量的辣椒色素单体,对分离纯化的技术要求非常高,需加大研究力度,普及制备型液相色谱技术的应用,开发应用新型仪器如Waters UPLC超高效液相色谱仪等,以及拓宽研究分离纯化的有机溶剂等以获得更多辣椒的色素单体和提高单体的纯度。另外,辣椒色素单体的稳定性研究及其生理功能研究也将会成为以后关注的重点。

1 李艳梅,王水泉,李春生.辣椒红色素的性质及其应用[J].农产品加工学刊,2009(2):52~54

2 韩晓岚,胡云峰,赵学志,等.天然辣椒红色素的研究进展[J].中国食物与营养,2010(4):20~23.

3 Yumiko Yamano,Mahankhali Venu Chary,Akimori Wada.Carotenoids and related polyenes total synthesis and absolute configuration of 3’-deoxycapsanthin and 3,4-didehydroxy-3’-deoxycapsanthin[J].Journal of Regular Article Chem.Pharm Bull,2010,58(10):1 362~1 365.

4 杨红梅,陈同欢,梁云发.辣椒红色素的提取方法[J].中国高新技术企业,2010(33):35~36.

5 张晶,石磊岭,李慧萍,等.辣椒油树脂、辣椒红素及辣椒素提取工艺的研究[J].食品科学,2010,30(2):60~62.

6 韩晓岚,胡云峰,赵学志,等.高效液相色谱法测定辣椒红素[J].中国食物与营养,2010(3):60~64.

7 Sakaki Keiji.V pigment in food[J].J.Chem.Eng.Data.,1992,37(2):249~251.

8 Sanchez-braambila G Y.Instrumental texture attributes of abalones,haliotis fulgens and cracherod ii[J].Food Science,2002,67(3):1 233~1 239.

9 高飞虎,张玲,曾志红,等.响应面法优化超微粉碎辅助提取辣椒红素工艺研究[J].西南农业学报,2011,24(5):1 928~1 933.

10 葛兰,付权习,陈伟斌,等.辣椒红色素与辣椒素生物技术提取与分离工艺研究[J].河北师范大学学报(自然科学),2011,35(4):407~412.

11 张芳芳,王立浩,胡鸿,等.辣椒果色及相关色素国内外研究进展[J].辣椒杂志,2010(2):1~7.

12 Hiroshi Matsufuji,Keiko Ishikawa,Osamu Nunomura,et al.Anti-oxidant content of different coloured sweet peppers,white,green,yellow,orange and red(Capsicum annuum L.)[J].International Journal of Food Science and Technology,2007(42):1 482~1 488.

13 Lang Yaqin,Satoshi Yanagawa.Orange fruit color in capsicum’due to deletion of capsanthin-capsorubin synthesis gene[J].Breeding Science,2004,54(1):33~39.

14 Camera B,Moneger R.Free and esterified carotenoids in green and red fruits of capsicium annuum[J].Phytochemistry,1978(17):91~93.

15 张玲,高飞虎,尹旭敏,等.辣椒红色素的提取及纯化技术研究进展[J].南方农业,2009(11):88~90.

16 崔荣健,岳鹏.辣椒红素超声波辅助提取工艺的研究与优化[J].食品研究与开发,2010,31(12):48~50.

17 张晶,佟全胜,石磊岭,等.辣椒的化学成分研究进展[J].中成药,2009,31(12):1 906~1 912.

18 黄巍,邹学校,马艳青.辣椒红色素的研究进展[J].辣椒杂志,2008(2):32.

19 吴明光.辣椒红色素主要成分的理化性质、猝灭单线态分子氧和清除自由基作用[J].天然产物研究与开发,2009(21):561~565.

20 王鑫.红辣椒色素的提取、分离及光稳定性研究[D].无锡:江南大学,2005.

21 惠伯棣.类胡萝卜素化学及生物化学[M].北京:中国轻工业出版社,2005:242~274.

22 Breithaupt D E,Bamedi A.Carotenoides in vegetables and fruits:a screening with emphasis on-cryptosanthin esters[J].Journal of Agricultural Food Chemistry,2001,49(4):2 064~2 070.

23 王胜利,朱晓敏,席改卿.提高辣椒红色素稳定性的方法[J].湖北农业科学,2012,51(6):1 207~1 209.

24 邓祥元,刘约翰,高坤,等.辣椒红色素稳定性的初步研究[J].中国调味品,2011,36(12):102~105.

25 张艳,赵丽丽,仝其根.辣椒红色素的提取与分离[J].北京工商大学学报(自然科学版),2011,29(6):45~49.

26 陈丹,吴赞敏,张昊.天然染料辣椒色素的结构、性质和应用[J].染整技术,2010,32(4):39~41.

27 Simpson K L Relative.Value of carotenoids as precursors of vitamin A[J].Proc.Nutr.Soc.,1983(42):7~17.

28 Dan Chen.Study on extraction and purification process of capsicum red pigment[J].Journal of Agricultural Science,2009,1(2):94~100.

29 Zhou Wen-wen,Li Xiang-zhou,Zhang Yan-qiang.Study progress on capsanthin[J].Yunnan Chemical Technology,2010(5):52~54.

30 陈连之,刘敬兰.对辣椒色素某些性能的测试[J].化学研究与应用,1997(1):103~104.

31 丁筑红,韩江雪,谭书明,等.辣椒色素单体组分的分离及其热稳定性研究[J].贵州农业科学,2010,38(4):187~190.

32 孙福璋,纪建国,涌泉.从辣椒红素的的混合物中分离出β-胡萝卜素、辣椒玉红素、辣椒红素的研究[J].中国生化药物杂志,1993(3):54~56.

33 吴明光.辣椒红色素的提取分离和测定分析研究[J].福建分析测试,1993(2):18~20.

34 邓丛蕊.柱层吸法分离辣椒色素与辣椒素[J].济南大学学报,1997,7(1):80~83.

35 Richard D R,Hernandez L,Dungan B,et al.A“green”extraction protocol to recover red pigments from hot capsicum fruit[J].Journal of Hort Science,2010,45(7):1 084~1 087.

36 Karina A Arausa,José M del Vallea,Juan C de la Fuente.Effect of triolein addition on the solubility of capsanthin in supercritical carbon dioxide[J].Journal of Chemical Thermodynamics,2012(51):190~194.

37 Rutkowska J,Stolyhwo A.Application of carbon dioxide in subcritical state(LCO2)for extraction/fractionation of carotenoids from red paprika[J].Journal of Food Chemistry,2009,115(2):745~752.

38 Galanm J,Schwartes N.Paprika(Capsicumannuum)oleoresin extraction with supercritical carbon dioxide[J].Agric.Food Chem.,1999,47(9):3 558~3 664.

39 胡云翔.超临界流体萃取分馏技术在食品添加剂加工中的应用[J].中国食品添加剂,1997(3):14~17.

40 杨桂馥编译.利用超临界气体的辣椒油树脂的抽提分离和精制技术[J].食品工业科技,1990(4):17~22.

41 董新荣,刘仲华,何新益,等.辣椒色素的分离纯化与光学性质的研究[J].食品与机械,2006,22(6):53~55.

42 井凤,傅茂润,段文娟,等.辣椒红素对照品的制备[J].食品与发酵工业,2011,37(9):200~201.

43 余朝琦,王安,李崇瑛.高纯天然辣椒红素和β-胡萝卜素的RPHPLC制备方法研究[J].中国调味品,2010,35(12):87~88.

44 Breithaupt D E,Schwack W.Determination of free and bound carotenoids in Paprika(Capsicum annuum L.)by LC/MS[J].European Food Research and Technology,2000,211(1):52~55.

45 Fisher C,Kocis J A.Separation of paprika pigments by HPLC[J].Journal of Agricultural Food Chemistry,1987,35(1):55~57.