地域差异背景下的近代齐鲁服装材料比较

李 敏,张竞琼

(江南大学 纺织服装学院,江苏 无锡 214122)

一、齐、鲁两地的地域界定及界定依据

齐鲁作为地域概念,在广义上泛指今山东地区。狭义上,齐、鲁最早是指先秦时期的齐、鲁两国,而后由于朝代更迭变迁,两地的地域范围多有变化。齐地,位于泰山之阴,包括以淄博为中心的周边济南市、潍坊市、东营市等[1]。鲁地,位于泰山之阳,泰山之阳在今天来看,主要包括济宁、枣庄、临沂等在内的鲁南地区。

但纯粹地理意义上的地域划分容易产生地域概念与其对应的文化特征相混淆的现象。因此在界定齐、鲁两地地域时,我们也引入了文化意义的层面。即从齐、鲁两地的文化特征及内涵来看,齐地可以概括为开放、先进、兼容并蓄的文化特征;鲁地可以概括为传统、保守、相对单一的文化特征。尤其是从对外关系的角度来看,以青岛、烟台等地为中心的沿海地带是对外交流的前沿阵地,它们最先与国外及国内发达地区产生交流,再转而输往内陆相对欠发达地区,因此,这种“沿海”与“内地”、“开放”与“保守”的关系,也是齐、鲁两地地域界定的依据之一。地理、文化、对外关系三个层面共同构成了对齐、鲁两地地域的界定。

二、齐鲁服装材料比较

这里的服装材料是指人们日常服装所采用的面料、里料与衬料等。但由于齐、鲁两地地理环境、文化特征的差异,鲁地多为自产自用的传统棉、丝材料;而齐地则不同,近代青岛开埠后,大量西式面料不断涌入并被广泛采用,同时国产面料运用西式织造技术后品种也不断丰富,二者共同构成了齐地服装材料的主要来源。由此看来,齐、鲁两地服装材料形成了“西式”与“传统”,“多元化”与“单一性”的明显差别,以下从材质、织造方式两方面来进行比较。

(一)材质比较

以农耕文化为代表的鲁地自古就是棉、丝的主要产地之一,《史记·货殖列传》有“齐、鲁千里桑麻”[2]的记载。这表明了这种自给自足的棉、丝生产是服装材料的主要来源,同时也成为了人们服装面料的主要材质。江南大学民间服饰传习馆收藏的鲁地民间服装亦是农耕文化下的产物,具有很强的地域特征。表1是对该馆馆藏鲁地袄、裤、裙等服装材料运用情况的统计。

表1 鲁地服装材料的运用情况 单位:件

我们从以下两个层面来分析,第一,运用的部位。我们可以直观地看到农耕文化下的服装材质多以棉、丝为主,主要运用于衣身、里料、装饰部位以及裤子、裙子的腰头部位。其中面料大部分为丝质,里料则主要为棉布。第二,运用的功能。从实用功能来看,其里料多用棉布,因为不仅价格便宜,而且手感柔软,吸汗舒适,故裤子、裙子的腰头部位多用棉布就是主要考虑其舒适性(图1)。从审美功能来看,丝质材料由于其光滑的触感、鲜亮的色泽主要应用于衣身面料及装饰,如衣襟、袖口、裤脚等较为显眼的位置(图2)。

图1 鲁地马面裙中丝、棉面料的运用(江南大学民间服饰传习馆藏)

图2 鲁地大襟衫中丝质面料的运用(江南大学民间服饰传习馆藏)

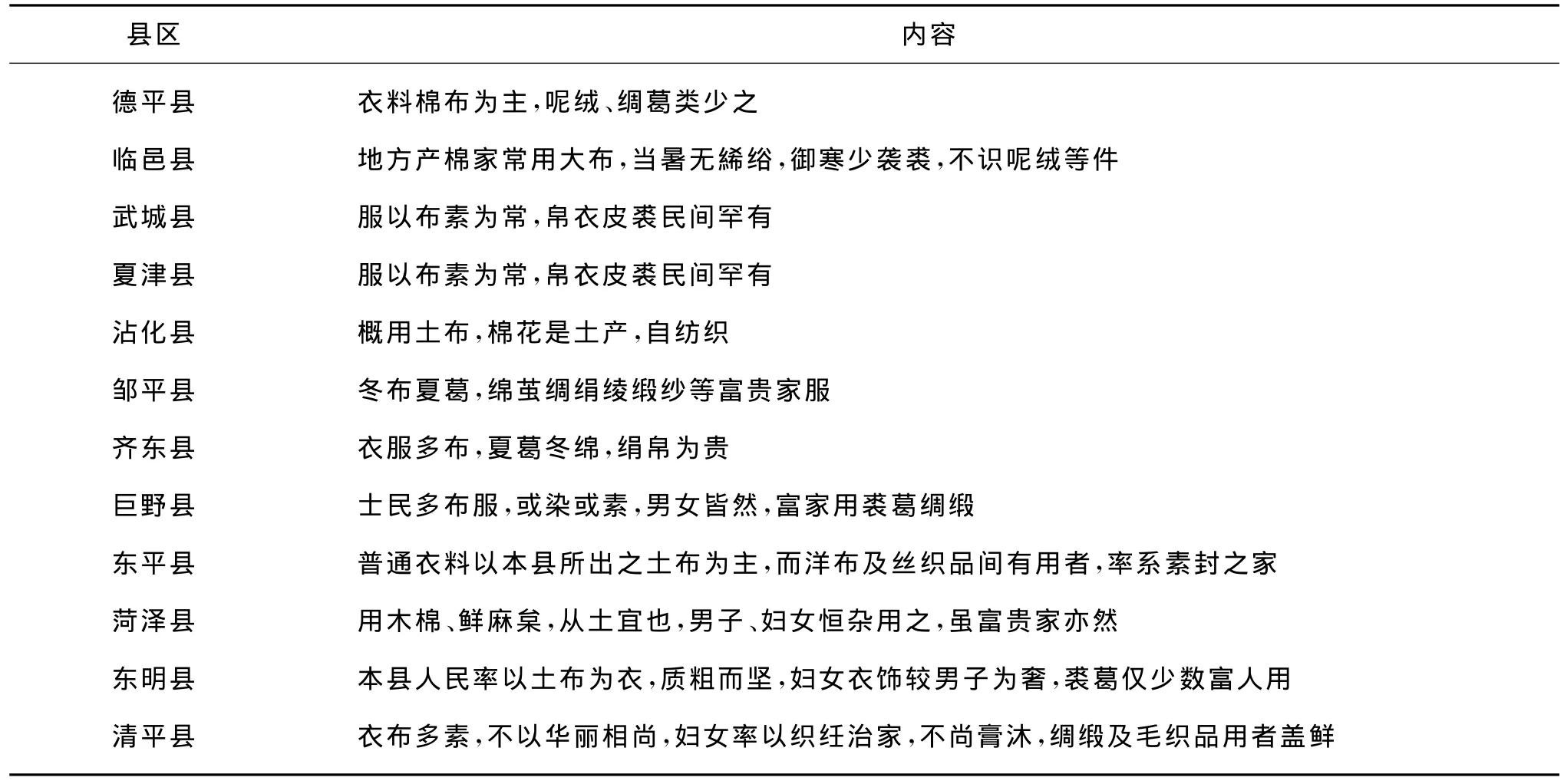

表2为山东地方县志中关于服装材质的记载[3],从中我们亦可以看出鲁地民间服装面料主要以棉、丝为主。

表2 地方志记载的鲁地服装面料分析

从表2中我们可以看到农耕文化传统下的鲁地服装材料情况。从材料来源看,无论是棉布、土布、葛类还是绸缎、绢类等均是地方自给自足的产物。从织造方式来看,多为自纺自织,所织面料质地粗犷,以坚牢耐用为主,且由于染色技术的限制,颜色多为素色。从材质等级来看,棉布、土布由于价格低廉,材质简单,为普通民众常用面料;而绸缎、呢绒等则由于其价格昂贵品质优良多为富贵之家服用,“洋布及丝织品间有用者,率系素封之家”[3],这也从另一个侧面反映了农耕文化下较强的等级观念。

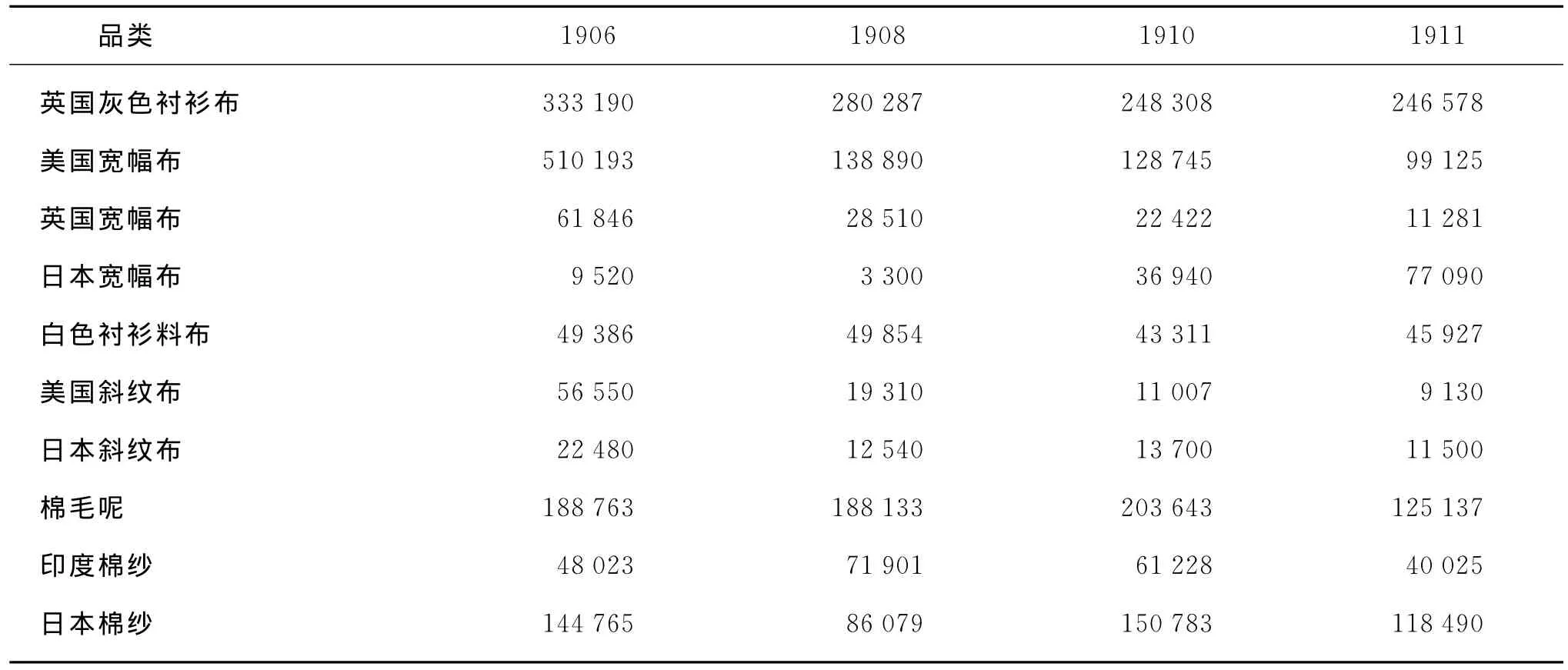

齐地由于地理位置优越,近代以来成为对外贸易往来的前沿阵地,通商口岸的开放打开了闭塞之门,大量的服装新材料通过贸易和人员往来传入进来。表3为青岛海关历年主要外国商品进口情况统计,其贸易额的增减直观地反映出外来贸易影响下齐地服装面料品种及数量的变化。

表3 青岛海关历年主要外国商品进口情况统计表(1906—1911年)[4] 单位:匹

表3直观地反映了齐地代表城市青岛的主要进口面料情况,从横向来看,与鲁地服装面料相比,突破了单一的棉、麻等材质,增加了斜纹布、衬衫布、毛呢织物等新品种。另从青岛市档案馆馆藏“鸿翔时装店”广告(图3)中可以看到,国产各色长毛绒、英国出品海勃龙及驼毛绒等新材料已有采用;另一同样藏于青岛市档案馆的衬衫广告(图4)也可看到专门的衬衫布、“高级化学领衬”(即塑料领衬)的应用。同时,材料来源突破了自给自足的局限,更加多元化,英国、美国、日本、印度等国都是面料的丰富来源。

图3 青岛鸿翔时装店广告(青岛市档案馆藏)

图4 衬衫广告(青岛市档案馆藏)

同时,从纵向的数量增减关系来看,表3中英国灰色衬衫布、美国斜纹布、英国宽幅布的进口数量从1906年到1911年均降低,整体上呈递减趋势;诸如棉毛呢、印度棉纱、日本宽幅布的进口数量则在整体上呈上升趋势,仅在某个年份数量有所减少。由此来看,首先,进口服装面料总体上的增长趋势说明,这一时期青岛的外来贸易频繁,外来服装面料是丰富国内面料品种的主要来源;其次,服装面料进口数量的降低说明随着国内民族工业的发端,批量的机器生产及织造技术的提高,国产服装面料品种和数量也在逐渐增长,并在服装面料市场占有了相当的份额,其发展对外来贸易进口造成了一定的冲击,这也是进口面料数量减少的原因之一。再次,无论是进口面料还是国产面料,其实大部分还是西方外来的面料品种,如自由布、条子布、府绸、斜纹布、线哔叽、爱国布、双丝布、洋布、中山呢、线呢、罗纹呢、白平布、帆布等[5]。这些面料品种不同于传统的棉、丝织物,而是机器工业生产下西化风格的面料。在纹样与染织技术上都注入了西方工业化的“印迹”。

(二)织造方式比较

鸦片战争以前,山东地区自给自足的封建经济占主导地位,这个背景下的服装面料多是自己纺纱,手工织布。近代以来这种封建经济逐渐解体,西方资本主义经济的影响在通商口岸和开埠城市表现得较为明显。在服装面料上主要表现为,大量引入机器生产,改善了手工生产效率低、技术单一的缺点,使面料产量大幅度提高,实现了面料品种的多样化。

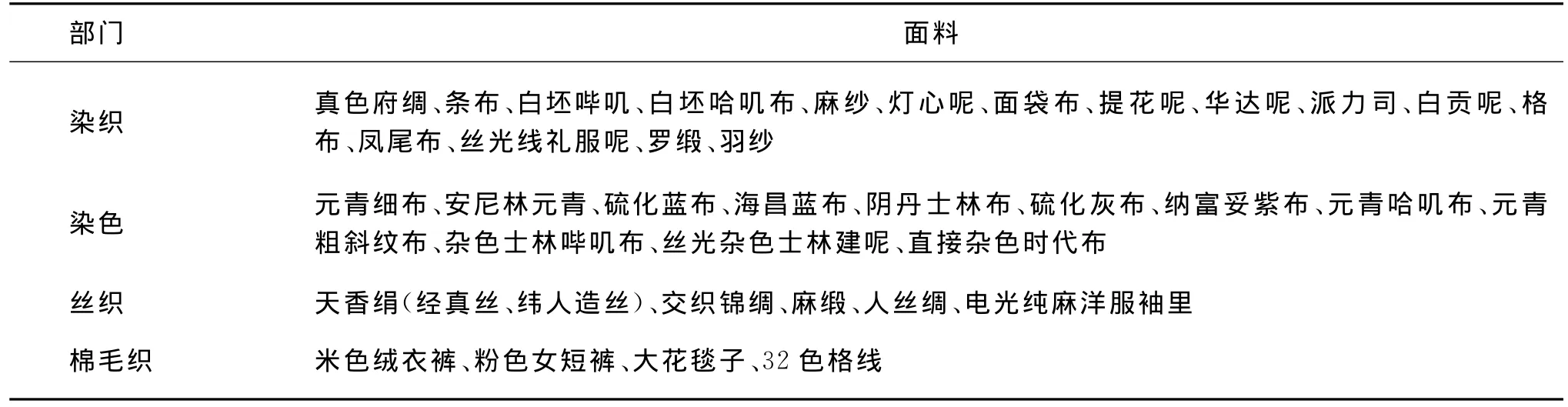

表4 青岛市档案馆馆藏“织造部门与面料”① 青岛市档案馆馆藏,面料种类,临全宗号21-3,案卷号828,1949.

从表4可以看出,服装面料品种繁多,其中既有真色府绸、格布、阴丹士林布等棉织物;也有灯心呢、提花呢、丝光线礼服呢等呢类织物;还有包括天香绢、交织锦绸、人丝绸等交织或混纺的丝类织物,它们都是近代工业生产的产物。同时,材料织造及用途分类清晰,呈现专门化的趋势。比如,白贡呢、灯心呢、提花呢等是做大衣外套的主要面料;近代以来,服装的立体造型使之更贴合人体,穿脱方便是适体型服装的必然要求,因此,专门生产的服装里料随之普及开来,电光纯麻洋服袖里、羽纱、面袋布、人丝绸等以其轻薄光滑的特点成为主要的里料品种。同时,起保护和支撑作用的衬料也开始出现,它有助于西装、大衣等挺括立体造型的塑造,垫肩可以使肩部平整挺括,胸衬则使胸部饱满有型。综上所述,随着服装新式样以及立体造型手段的发展,面辅料的综合运用已成为一种新趋势。

除上述内容外,另据《青岛纺织史料》显示,青岛地区1937年民营染织小工厂有192家,工人数6 328人,织机数2 939台(电力2 528台,人力411台),产量每月统计100 000匹,各厂所织大都为线呢、格子花色布类,销路主要在胶济沿线及连云港一带,亦有远至东北、平津等地[6]。总而言之,工业文明下服装面料大多依赖机器生产,且分工细密,专门化趋势越来越强。这与传统农耕文化下的服装面料生产工艺和品种形成了鲜明对比。

三、近代齐、鲁服装面料比较分析

(一)从单一的纵向传承到纵向传承与横向辐射兼而有之

近代中国服装变迁的动力来源主要有两个,一是纵向传承,二是横向交流[7]。

近代以前,中国服装立足于悠久传统文化的根基,其变迁发展主要依据纵向传承,表现为物质形态和精神内涵两层含义。一方面物质形态的传承主要体现为传统平面的结构造型、手工缝纫的制作方式。另一方面精神内涵的传承表现为含蓄、保守的审美观念的延续。从服装与人体的关系来看,传统服饰用“宽衣博带”将身体层层包裹,以遮藏肌肤为美,暴露肌肤为耻,同时也表达出人们“存天理灭人欲”的性道德观。因此,传统审美承载着行为规范、伦理道德等礼制思想,更多地体现为“秩序美”与“伦理美”。

近代以来,沿海开埠城市是接受西方工业技术和外来文化的桥头堡,大量的新式面料、款式、观念首先到达沿海开放城市,再向内陆其他地区传播,形成了横向辐射的网络。首先在物质上,大量的“舶来品”随着对外交流传入进来,服装新面料、新样式丰富了人们的物质生活。其次在思想观念上,“开放的”“时尚的”观念传入进来,打破了传统观念的束缚,服装省道的运用使人体曲线显露出来,形成了一种欣赏人体美的新审美观,这一切都是横向辐射的结果。

还是从传承关系来看,鲁地作为传统文化的代表,其服装面料的材质、织造方式更多地表现为纵向传承;而齐地沿海城市则是对外交流的典型,开埠通商使大量西方面料传入进来。同时,齐地还是对外交流的中转站,外国服装面料与穿着观念首先传到齐地,再向内陆其他城市传播,因此,它是齐鲁地域内横向辐射的核心。于是在齐鲁地域单元内也便形成了近代中国服装变迁从单一纵向传承到纵向传承与横向辐射兼而有之的局面。

(二)从等级标识强烈到时尚流行普及

鲁地传统农耕文化下面料的精神属性主要从两个方面来分析,一是强烈的等级观,二是传统的审美观。首先,儒家思想是齐鲁文化乃至中华文化的精髓,其“礼制”思想以及这种思想下的等级观是维持社会秩序统一的思想工具,服装是“表贵贱”的手段之一,它与穿着者的身份、地位、礼仪等联系起来,深深地打上了服装礼制等级的烙印。从面料来看,其质地、贵贱直接反映着等级秩序的差异。丝绸以其光滑、柔软的质感,鲜艳靓丽的色泽以及良好的舒适性和昂贵的价格成为上层阶级的“奢侈品”,而棉布则更多地以其质优价廉让普通大众乐于接受。其次从审美观来看,传统服装以其细密的手工缝制,繁缛精美的刺绣往往成为代代相传的珍藏品,这种传统的审美观从本质上还是表现为对“礼制”的遵守,无论是宽衣大袖的款式、繁缛奢华的装饰还是精神内涵上的吉祥寓意都折射出传统审美的影子。

而在西方外来文化影响下的齐地,其服装面料的精神属性亦可从两个方面来分析。

首先,服装面料新品种的引入,体现了一种“平民”或“大众”的穿着观念。其一,面料新品种的大量出现,是实现人均面料数量增加的前提,以洋羽绸和洋缎的进口量变化为例,资料显示:民国七年,洋羽绸进口量为37千疋,到民国十年增加至70千疋,增长了近1倍;同样,洋缎的进口量由民国七年的1千疋增加到民国十年的132千疋[8]。这种“量多基础上的人均”是实现“平民”化的物质基础,同时,随着数量的增多,价格也逐渐降低,这极大地满足了普通大众的穿衣需求。其二,“大众平民”的穿衣趋势呈现出“乱世乱穿衣”的现象。中式的、西式的、中西杂糅的服饰几乎同时出现在大众的穿着打扮中,甚至出现了《申报》中描述的“中国人外国装,外国人中国装”,“男子装饰像女,女子装饰像男”,“妓女效女学生,女学生似妓女”的现象[9]。这一切可以归结为社会变革带来的思想观念、生活习俗的变化在各阶层中的渗透和影响,反映了服装等级观念的逐渐淡化。

其次,审美观念的时尚化。相比鲁地的传统审美观,时尚流行观是近代工业革命的产物。近代以来“欧风”传入,传统的审美观逐渐解放,“流行”代替了“代代相传”,新的审美观和自由、平等思想使服装的等级观更加弱化,“流行美”成了人们对服装穿着的新追求。1939年的青岛新民报对女学生追赶时髦是这样写的:“受欧风熏染的女学生都纷纷在衣服修饰上下功夫,穿高跟鞋、烫头发、染头发,一味的崇拜洋人,不管好坏,尽力模仿”[10]。这种跟风模仿是一种短时间内的迅速变化,实际上就是一种流行时尚。在面料上也表现为丝绸面料到呢绒等新式面料的广泛运用,其品种花样的更替频繁多样,都反映着流行带来的变化。

(三)面料从单一到综合,从进口为主到进口与国产的“西洋风格”面料兼而有之

面料的运用与服装形制有很大的关系。受中国传统文化及服装形制的影响,鲁地服饰形制多为宽衣大袖的上衣下裳,江南大学民间服饰传习馆中馆藏山东地区的袄、褂、裤等服饰多为平直宽松的平面造型,胸腰臀之间呈直线状,且有较大的放松量。从面料与服装造型的关系来看,丝、棉面料的运用与中式服装的平面造型是对应的。而近代以来,西装、大衣等西式服装样式传入,通过收省、分割、衬垫、熨烫等工艺手法形成了贴合人体的立体造型,要实现这种造型,除了呢绒、毛织物等挺括有弹性的面料之外,还需要里料、衬料的辅助运用。因此,从单一面辅料的运用到面料、辅料、衬垫的综合运用的发展是顺应服装造型的变化而来的。

同时,近代中国的开埠不仅传入了新式服装样式,服装面料也突破了传统的棉、麻、丝的单一性,使国内服装面料市场焕然一新。各种呢类面料随着西装大衣等款式的流行接踵而来,尤其是20世纪20年代后,由于进口数量的增多以及价格的降低,用呢料做衣服的现象越来越普遍。而随着国内民族工业的发端,现代化的毛纺织与棉纺织业逐渐兴起,尽管是国产的服装面料,但是其在风格和技术上是仿制“西化”的,如斜纹布、线哔叽、罗纹呢等等。于是就形成了从以进口为主到进口与国产“西洋风格”面料兼而有之的现象。

(四)齐地和鲁地分别对应于中国近代化进程的第一类和第二三类地区,是近代化进程的写照

如果将中国的近代化进程按地区发达程度来分,姑且分为三个层次:东部沿海地区、华北及华中地区、西北地区[11]。鸦片战争中开放的广州、大连等通商口岸均是在中国东部沿海一线,山东境内青岛、烟台、威海等港口亦同处于这一东部沿海线上,并且由于沿海优越的地理位置及开埠带来的对外交流,它们也被纳入了近代化的大潮中。新的服装样式、服装面料首先传入青岛等城市,可以说它们就是带动“流行”的齐鲁时尚中心。各地海关的贸易状况也是有力证明,据《中国年鉴》记载,民国十年对外贸易的各埠中,首推上海,其贸易额达63 600万关银两;而大连、天津、广州次之,达1亿关银两以上;九龙、汉口、安东达5 000万关银两以上;其次就是青岛为4 300余万关银两,而烟台则为2 100万关银两。就该书所载最低数额相比,当时青岛亦占全国五十个商埠进出口贸易的第七、八位。[12]因此,在齐鲁内部,齐地沿海城市是先进工业文明的代表,一方面它紧随中国近代化工业的进程,其经济处于较为领先的位置;另一方面,齐地沿海开放城市的经济发展起到了对外辐射的作用,即外来服装面料首先抵达这类沿海城市,再逐步运往省内及其他地区,同时,对外出口和交流大部分也经由此,所以它还是齐地对外交流的中转站。

鲁地作为内陆传统文化的代表,若将其纳入中国近代化程度地区划分体系的话,应处于第二个层面或第三层面。就其地理位置来讲,多处于内陆,没有沿海港口航运的对外贸易优势,由于位置的限制及传统观念根深蒂固的影响,对“新鲜”事物的接受程度受到限制。就其经济发展来讲,以农业经济和小商品经济为主,对外贸易不及沿海港口城市发达。表现在服装上,传统的中式着装依然保留,服装面料品种更新速度较慢,洋纱洋布等新式面料不及沿海开放城市普遍,对流行的感知也是通过青岛等时尚城市间接感受的。从全国范围来看,与鲁地相似的地区还有广大的内陆地区,它们都有着悠久的传统文化,且由于地理位置的限制,在对外交流方面不及沿海开放城市发达,较多地保留了中式传统。

总之,齐地地处沿海,近代开埠促进了对外贸易交流,也大大加快了其近代化进程,服饰文化的变迁更多地呈现出“洋化”、“中西合璧”的特征;鲁地地处内陆,有着悠久传统文化的根基,其近代化的进程相对缓慢,在服饰上更多地沿袭了中式传统,同时随着外来文化的逐渐渗透,在某种程度上也呈现出“中西杂糅”的特征。因此可以说齐地和鲁地近代化的发展是整个中国近代化进程的一个缩影。

四、小结

齐、鲁两地服装面料差异,归根结底是农耕文化传统与近代工业文明对比的产物。从材质、工艺、精神属性的细微差异我们可以看到农耕传统礼制、阶级观念的痕迹;更重要的是,还可以发现近代工业文明的进步带来的物质生活和文化观念的转变,而正是这种裂变和进步推动着中国近代化进程不断向前,同时,也正是这些不同的文化来源补充和构成了中国博大精深的文化体系。

[1]张光明.齐文化的考古发现与研究[M].山东:齐鲁书社,2004.

[2]司马迁.史记·货殖列传[M].北京:线装书局,2006:542.

[3]丁世良,赵放.中国地方志·民俗资料汇编[M].北京:书目文献出版社,1992:116-319,284.

[4]姜培玉.青岛外贸史话[M].青岛:青岛出版社,1987:71.

[5]民国山东通志编辑委员会编.民国山东通志:第二册[M].济南:山东文献杂志社,2002:1207.

[6]青岛市档案馆,青岛市纺织局合编.青岛纺织史料[M].青岛市档案馆,青岛市纺织局合编:22.

[7]张竞琼.从一元到二元·近代中国服装的传承经脉[M].北京:中国纺织出版社,2009:2.

[8]袁荣叟.胶澳志[M].民国十七年铅本影印:817.

[9]改良[N].申报,1912-03-20.

[10]阿毛.女学生与国家[N].青岛新民报,1939-04-29.

[11]罗苏文.清末民初女性妆饰的变迁[J].史林,1996,(3).

[12]民国山东通志编辑委员会编.民国山东通志:第三册[M].济南:山东文献杂志社,2002:1379.