清代对安徽灾荒的救助:1644-1840

汪志国

(池州学院 历史与社会学系,安徽 池州 247400)

在清朝前期的197年(1644-1840年)间,今安徽境内有191年发生水灾,170年发生旱灾,此外,还有风灾、雹灾、雪灾、霜冻、雷击、蝗灾、震灾等。灾害发生频率,与清代以前相比,均有不同程度的提高,自然灾害不仅种类较多,频率较高,而且具有明显的季节性和很强的地域性[1]。清王朝高度重视安徽灾荒的救治。学术界对此问题的研究较为薄弱,仅有相关著述①-③中有所涉及。笔者曾撰文④对1840年至1912年今安徽境内的自然灾害的概况、危害及灾荒救治进行探讨。可见,清代前期对安徽灾荒的救助尚需作进一步系统研究。清王朝对安徽灾荒的救治有蠲免、赈济、仓储、水利等方式。本文拟在已有研究的基础上,对此问题进行考察与透析。

1 蠲免赈济

蠲免就是按照受灾的程度对灾民应纳赋税进行部分和全部免除,是历代救荒的基本措施,更是清代救荒的重要措施。灾蠲有免当年应征钱粮,有免历年灾欠钱粮。与蠲免相关的措施是缓征,缓征是将应征钱粮暂缓征收,于以后年份带征完纳[2]301-302。赈济是用钱粮救济灾民,帮助灾民渡过难关。清代对灾民赈济的名目较多,乾隆朝规定,赈济分为正赈、大赈、展赈。嘉庆年间又增加摘赈、煮赈等形式。摘赈指老弱病残者情况垂危,非急赈无以生存者,须立即予以紧急赈济。煮赈又称赈粥,清代煮赈仍以设厂为主,领粥给签,男女分别排队,逐一领取,施粥的对象主要是流徙灾民,施粥有官办,官绅合办,也有私家独办[2]302-303。

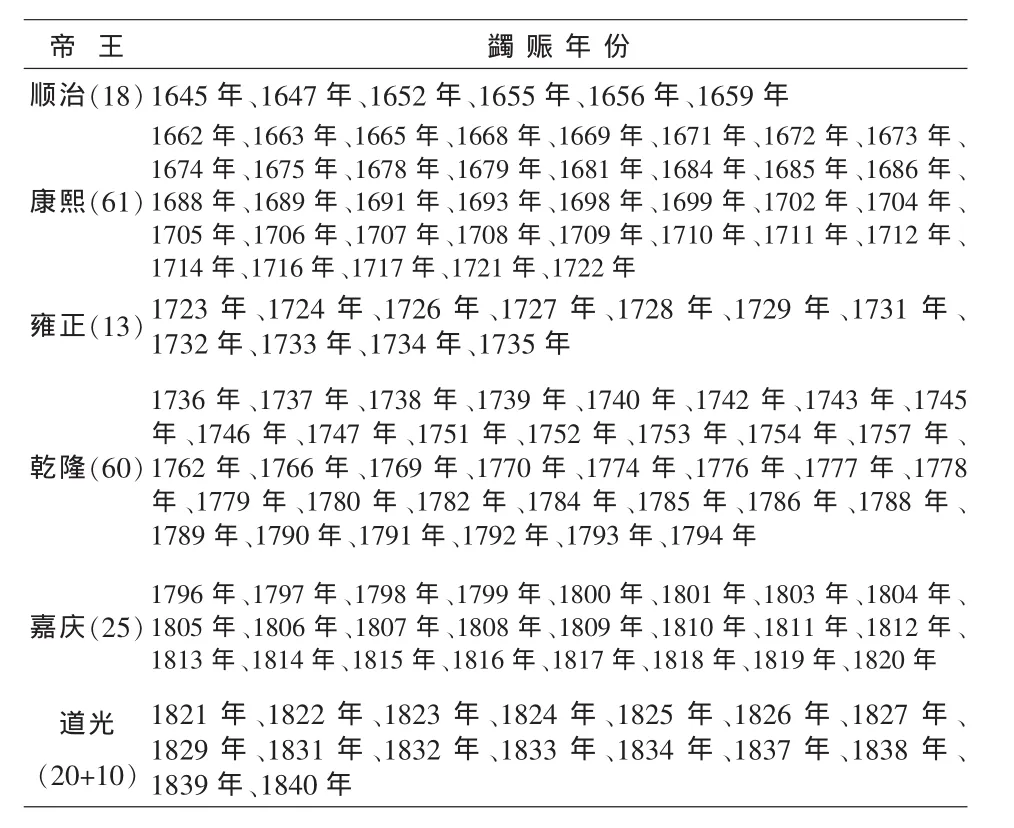

清代中央政府对安徽灾民的蠲赈始于1645年(顺治二年),“蠲免江南本年税粮十分之七,兵饷十分之四,其明末无艺之征,尽永除之”[3]。自此至1840年(道光二十年)的197年间,中央政府对安徽灾区蠲赈130年,各朝蠲赈年数分别是:顺治朝6年、康熙朝37年、雍正朝11年、乾隆朝36年、嘉庆朝24年、道光朝(元年至二十年)16年[3],(表1)平均1.5年就有1年蠲赈。

表1 清代前期中央政府对安徽灾民蠲赈概况简表

从蠲免与赈济的方法来看,前述中央政府所采用的蠲免手段和赈济方式在安徽基本实行过。1679年(康熙十八年),包括安徽在内的江南地区3月至8月不雨,清政府对安徽灾区先是蠲免,后又缓征,“(康熙)十年(1671 年)、十一年(1672 年)、十二年(1673 年)钱粮俱著蠲免”,“十三(1674 年)、十四(1675 年)、十五(1676 年)、十六年(1677 年)钱粮,俱至十九年起分年带征,以舒民力”[3]。1709年(康熙四十八年),清政府对安徽灾民蠲免与赈济并举,“四月,以潜山、宿松、宣城、铜陵、石埭、当涂、芜湖、繁昌、望江、贵池、青阳、南陵、无为、和州、含山、建平、泾县、巢县共十八州县,并宣州卫上年秋灾蠲免地丁银七万五百二十一两有奇,米豆一万二千一百七十八石有奇。十一月,蠲免亳州被灾田银一百八十余万两。十二月,旨动常平仓米谷赈济饥民”[3]。1788年(乾隆五十三),清中央政府对安徽灾区先是正赈,后又加赈,“今春正赈已毕,青黄不接之时,小民生计维艰,……,将亳州、蒙城、怀远、凤阳、灵璧、宿州、五河、泗州、盱眙、天长等十州县被灾九分、十分贫民,无论极次概行加赈一月,以次接济”[3]。1814年(嘉庆十九年),清王朝对安徽灾区先是展赈,后又蠲免,因上年安徽水、旱灾情极重,是年青黄不接之际,清政府对成灾七分以上的亳州、蒙城、怀远、凤阳、宿州等5州县的极次贫民“均展赈一月”。是年因安徽灾情甚重,清政府又“蠲免安庆、池州、太平、庐州、凤阳、颖州、六安、泗州、和州、广德等十一府州属被水被旱丁地起存等银一十二万四千六百一十二两九钱有奇,米三千五百三十二石九斗三升有奇,麦三百五十一石四斗二升有奇,豆六百二十三石八斗五升有奇”[3]。

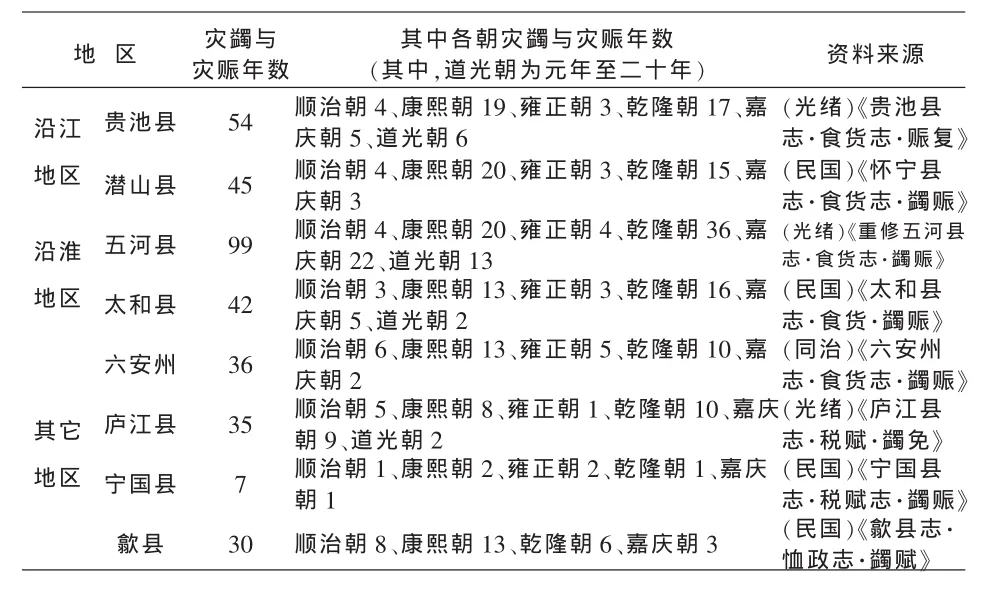

从蠲免与赈济的地区来看,沿淮和沿江州县灾蠲与灾赈的频率比其它地区高。为了说明此问题,我们不妨借助社会学抽样调查的理论与方法进行分析,从沿江地区抽取贵池、潜山2个县,从沿淮地区抽取五河、太和2个县,从其它地区抽取六安、庐江、宁国、歙县4个县(州),现将抽样县灾蠲与灾赈情况作如下分析(表2)

表2 清代前期安徽灾蠲与灾赈情况区域对比表

从表2不难看出,沿江地区的贵池县、潜山县,沿淮地区的五河县、太和县,其灾蠲和灾赈的频率,显然比江淮之间的六安州、庐江县和皖南地区的宁国县、歙县高。这表明,清代安徽自然灾害的发生具有很强的地域性,即沿江、沿淮地区的自然灾害的发生频率比其它地区高[1]。

2 仓储备荒

储粮备荒是中国传统的防灾减灾方法,也是关系国计民生的战略性问题。《礼记·王制》说:“国无九年之蓄,曰不足;无六年之蓄,曰急;无三年之蓄,曰国非其国也。三年耕必有一年之食,九年耕必有三年之食,以三十年之通,虽有凶旱水溢,民无菜色”[4]。中国历代统治者十分重视储粮备荒,清王朝当然也不例外。清朝建立不久,即着手恢复设立仓储,并逐步建立了较完善的仓储制度。清代官仓主要以常平仓为主,另有京仓、通仓、水次仓、盐义仓、旗仓、营仓、边仓等,其中,常平仓储粮充足,管理严密,在清代备荒防灾中发挥的作用最大,主要功能是平粜、出借与赈货。民间社会的备荒仓储体系主要有社仓、义仓等,两者与常平仓互为补充,互为通融,“共同构筑起了一个基层社会救助网络,在灾荒频发的情况下,成为维护基层社会秩序的手段之一”[2]324。

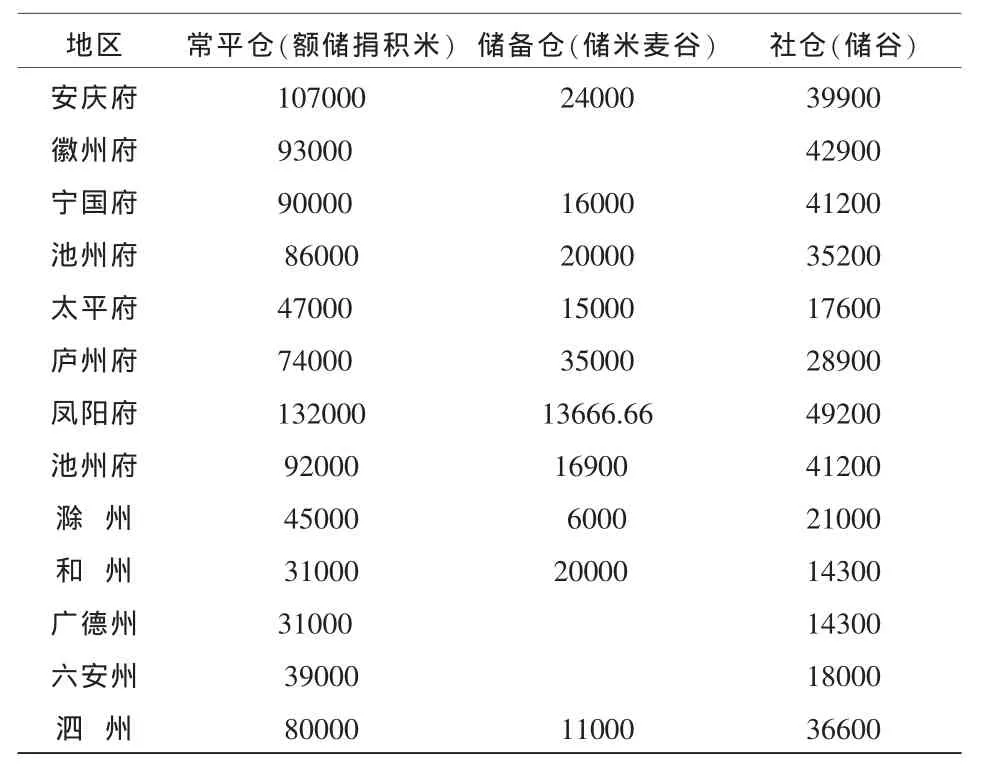

清代安徽官仓主要有常平仓外,还兼设储备仓,其性能与常平仓相同,用于灾赈、借贷、平粜之需。民仓主要有社仓和义仓2种。据(光绪)《重修安徽通志》记载,常平仓、储备仓、社仓额定积储是:“常平仓通省额储捐积米947000石,储备仓储谷麦177566.666石有奇,社仓储谷400300石”[3]。管辖的8府,5直隶州仓储额数均有限定,见表3。

表3 清代前期安徽各府、州仓储额数一览表 单位:石

从表3我们只能蠡测管窥清代前期安徽省仓储积谷的基本概貌,为了进一步了解清代前期安徽仓储备荒的情况,我们分官仓和民仓2个方面予以进一步探讨。

清代安徽官仓主要是常平仓,这是一种最普遍、最重要的官仓。现根据地方志的记载,以毫州、潜山等为例,对清代前期安徽省州县官仓设置及仓谷数量的予以阐释。

毫州,官仓有常平仓和裕备仓2种。常平仓位于州治仪门内偏东,有北仓房10间、南仓房10间、西仓房11间,东仓房19间,额贮小麦18000石,实贮25000石;裕备仓位于仪门集,道光时尚存仓廒30间,额贮小麦25000石[5]。

潜山县,常平仓分为东仓和西仓,其中,东仓有天字廒22间、地字廒24间、人字廒10间、和字廒2间;西仓有天字廒13间、地字廒13间、盈字廒6间、余字廒10间、新字廒10间、后新廒6间,共116间,“额贮捐积谷二万八千石”[6]。

上述官仓在救灾过程中发挥了一定的作用,“一遇歉岁,则赈粜兼施,盖为灾黎计,如此其周至也”[7]。《泗虹合志》评价说:“泗虹水旱频仍,惟兹仓储尤为救荒之本,诚使实惠及于乡民”[8]。

近代安徽民仓主要有两种类型,即社仓和义仓。义仓与社仓的区别在于,义仓“为富者救济贫民之机关”;而社仓“为农民未雨绸缪之措置”[9]138。社仓的基本特征是,仓廒设于乡村,谷本源于捐输,仓由村民管理、地方官吏监督,仓谷用于出借并逐渐由收息到免息。清代十分重视社仓建设,康熙年间曾下诏建立社仓,到雍正时,下令各省推行社仓,并制定了较完善的社仓管理制度。由于历代皇帝的倡导与重视,清代社仓有了很大的发殿,并成为乡村储粮备荒和扶助生产的主要手段之一[10]45-46。义仓也是清代的一项备荒措施,“完全以预防荒歉为目的”[9]134。设于市镇,也由民间经营管理。清政府规定,根据义仓积谷数额的多少,设仓正、仓副管理仓务,仓谷数在500石以内者,设仓正1人,在1000石以上者,添设仓副1人,与仓正共同管理,义仓的存放手续、盘查交待、呈报核实均与社仓相同[10]45-46。

近代安徽各州县除了设置社仓、义仓外,还建立了有多种称谓的具有储粮备荒功能的民仓,如,尽心堂义仓、积善堂义仓等等。现以寿州、庐江、潜山等为例,对清代前期安徽省民仓的设置情况及其在救荒中的地位与作用予以简要地述评。

寿州,社仓4所,瑞庵仓廒4间,额贮米312多石;正阳镇仓廒3间,贮额米336多石;瓦埠仓廒3间,额贮米220多石;隐贤集仓廒3简,额贮米682多石。4仓共积米1552石,均毁于咸同年间兵燹[11]。

庐江县,社仓有5个,共有本米600石,又士民捐输谷1623.262石,其中,东乡盛家桥社仓,积米150石、谷190.8石;南乡金斗社仓,积米150石、谷160石;西乡三十铺社仓,积米200石、谷270.626石;北乡石嘴头社仓,积米100石、谷273.36石;北乡罗家铺社仓,积谷262.8石[12]。

潜山县,社仓共9个,即东、南、西、北乡正社仓和副社仓,及后北乡社仓,计贮谷3485.1262石,其中,东乡正社仓建于延寿寺,贮谷525.8214;东乡副社仓建于时寿寺,贮谷486.6997石;南乡正社仓建于黄泥港,贮谷282.3839石;南乡副社仓也建于黄泥港,贮谷514.9923石;西乡正社仓建于拨高坂,贮谷381.1492石;西乡副社仓建于薛家楼,贮谷380.9099石;北乡正社仓建于沙河铺,贮谷398.942石;北乡副社仓建于黄土岭,贮谷384.2187石;后北乡社仓建于平岗,贮谷220.6901石[13]。

从以上记载可以看出,清代前期安徽各州县的民仓大多数以社仓为主,这些分布于广大乡村的民仓,在救济贫民和赈灾度荒方面,起到了较大作用,对维系灾民生命和缓解灾荒危机都是必不可少的。

3 兴修水利

水可以为利也可以为害,“水之利,水之性也,不善用水者,与水争地,而水违其性,匪惟无利,而转蒙水之害矣”[14]。兴修水利也就成为官府防灾减灾的重要措施,清代安徽兴办水利主要包括对长江安徽段和淮河中游的治理,以及举办一些地方性水利事业。

长江安徽段江面开阔,沙洲众多,作“之”型曲折迂回流动,总的流向是西南至北东方向。两岸支流众多,湖泊密布,较大的湖泊有龙感湖、黄湖、泊湖、大官湖、武昌湖、菜子湖、白荡湖、巢湖、升金湖和南漪湖等。

长江安徽段两岸堤防原多是独立民圩,是两岸百姓生命财产防御洪水的屏障。清代前期,修筑较大的堤防有同马大堤、枞阳大堤、无为大堤等。同马大堤系由零星圩堤逐渐联接延伸而成。枞阳江堤是由枞阳县的永登圩、永赖圩、永丰圩、永久圩及普济圩农场和无为县梳妆台至洪土庙堤段组成。无为大堤的修建至清代达到了鼎盛阶段,先后筑刘渡上及侯王庙拦河坝堤、新河南岸堤、杨湾长堤、三坝埂、李莹外堤、东滩圩横直堤等15处。上述江堤的建设,对保护两岸百姓生命财产的安全起到一定作用。

淮水流经安徽省境内属淮河中段,南北两岸支流众多。在宋代以前,淮河泥沙较少,自1194年(金章宗明昌五年)黄河夺淮起,淮河遂成为全国多沙河流之一,受黄河危害最大的支流,主要有涡、颖、汴、濉等河。

清代前期,淮河流域的水利工程主要以除害为目的,在滨淮城镇和沿淮临近湖洼地区筑堤防洪。早在1219年(南宋嘉定十二年)重建的寿县城墙,具有军事防御和防洪的双重作用。淮河中游两岸修筑堤坊,支游早于干流。颍河堤防修筑始于宋代,颖河发源河南省登封县的嵩山,流经安徽太和、阜阳、颖上等县,洪涝灾害极为严重。1706年(康熙四十五年),河南巡抚汪景开贾鲁河、北通黄河,南通颍河,两岸筑堤建闸。康熙年间还修建泗水堤防,1679年(康熙三十六年),官府组织民力修筑泗河西堤。乾隆朝开始修浚涡河,1757年(乾隆二十二年),疏浚涡河,上游加宽,下游加深。淮河干流堤防始于明清[15],1757年(乾隆二十二年),在淮河中游南岸霍邱县修筑堤防,自三河尖北河口起至任家沟。1796年(嘉庆元年),怀远县修筑淮河大堤,上自“新河口,东至蚌埠里民,以捍淮水,凡二十五里,其功甫成,冀得小安焉”[16]。上述堤防质量并不高,大多矮小且断断续续,但在抵御洪涝灾害方面还是发挥了一定的作用。

淮河、长江的治理固然对安徽全境的防灾、减灾事业起了极为关键的作用,但各地局域性的中小型水利工程的兴建对灾荒的救治也不可忽视,因此,清代在治理长江、淮河的同时,还举办了一些地方性的水利,如湖、涧、塘、塥、闸、堰、堨、陂、井等。据《寿州志》载,该州有塘45所,即蔡城塘、黄山塘、铜柱塘、安基塘、大陂塘、洪塘、黄陂塘、面罗陂塘、阎阳陂塘、船陂塘、三观陂塘、桑陂塘、城子陂塘、黄浒塘、葛陂塘、石塘、紫蛇陂塘、捞鱼陂塘、湛陂塘、阮罗陂塘、葛塘、大桥陂塘、汇林塘、阜陂塘、石栏陂塘、罩陂塘、蔡陂塘、罗陂塘、上石塘、下石塘、张仙陂塘、旧陂塘、广沿塘、朱陂塘、荆塘、茶陂塘、龙陂塘、红陂塘、连二陂塘、马陂塘、独龙塘、下桑陂塘、上桑陂塘、刘陂塘、樊陂塘等[17]。来安县兴筑了许多圩田,清代有北广大圩、东广大圩、西广大圩、湖母圩、三城圩、固镇圩、范家圩、劝垦圩、塘南圩、匾圩、黄沟圩、天涧圩、大雅圩、董沟圩、江清圩、甸子圩、瓜圩、陈赵圩、罗沈圩、河西圩等。由于圩田系低洼地区四周筑堤防水的田地,常遭洪水侵袭溃堤,堵筑决口就成为政府一大要务,“康熙三十二年秋大水,诸圩皆破,知县刘之昂督圩民修筑如旧”。“乾隆六年、五十一年,道光三年、六年,俱大水破圩,修复如旧”[17]。

舒城是一个山、丘、圩兼备的县,清代兴建了塘、陂、荡以及圩田等水利工程。塘有所,其中县东有陈道塘、董塘、兴塘,南有乌鸦塘、卓山塘、侯陂塘、夹山塘、陈山塘、春秋塘、山陂塘等,西有绕山塘、黄古塘、小冲塘、韩塘、西塘、南塘、破山塘、大冲塘、赵四塘、连四塘、小冲塘、高羊塘、沙陂塘、朱家大塘、官陂塘、井冲塘等,北有老官塘、六冲塘、义塘、七星塘、郭西塘、八人塘等[18]。皖南的宁国县在清代十分重视水利建设,《宁国县志》载,该县有陂15座、塘22所、坝60座、井13口[19]。这些地方性小型水利工程,对各地防洪御旱起了较大作用。

从前述清代对安徽灾荒救助方式来看,蠲免、赈济当属消极救荒之策,仓储、水利应为积极救荒之举,无论是那种方式,都对帮助灾民恢复正常的生产生活秩序起到了一定的积极作用。

注释:

①赵德宏,《安徽省淮河流域水旱灾害史料的整理分析》,《淮河水利史论文集》,水电部治淮委员会1987年印。

②卞利,《清初淮河流域的自然灾害及其治理对策》,复旦大学历史地理研究中心,《自然灾害与中国社会结构》,复旦大学出版社2001年版。

③ 徐国利,《清代中叶安徽省淮河流域的自然灾害及其危害》,《安徽大学学报》,2003年第6期。

④汪志国,《近代安徽:自然灾害重压下的乡村》,安徽人民出版社2008年版。

[1]汪志国.清代安徽自然灾害的历史考察:1644-1840[J].合肥师范学院学报,2012(4):76-83.

[2]朱凤祥.中国灾荒通史·清代卷[M].郑州:郑州大学出版社,2009.

[3][清]沈葆桢,吴坤修.[光绪]重修安徽通志·食货志·蠲赈[O].清光绪四年刻本.

[4]礼记·王制第五[EB/OL].(2012-06-06).http://www.china.com.cn/education/2012-06/06/content_25579941.htm

[5][清]钟泰.[光绪]亳州志·食货志·储积[O].清光绪二十年活字本.

[6]吴兰生,等.[民国]潜山县志·食货志·仓储[O].民国九年铅印本.

[7][清]俞宗诚,等.[光绪]五河县志·食货志·积储[O].清光绪二十年刻本.

[8][清]方瑞兰.[光绪]泗虹合志·食货志·储积[O].清光绪十四年刻本.

[9]徐渊.农业仓库论[M].北京:商务印书馆,1937.

[10]李向军.清代荒政研究[M].北京:中国农业出版社,1995.

[11][清]曾道唯,等.[光绪]寿州志·食货志·蠲赈[O].清光绪十五年活字本.

[12][清]黄云.[光绪]续庐州府志·食货志[O].清光绪十一年刻本.

[13]吴兰生,等.[民国]潜山县志·食货志·仓储[O].民国九年铅印本.

[14]刘锦棠.清朝续文献通考·田赋考·水利田[M].北京:商务印书馆,1935.

[15]水利部淮河水利委员《淮河志》编纂委员会.淮河治理与开发志[M].北京:科学出版社,2004:20.

[16][清]李兆铭.[嘉庆]怀远县志·水利志[O].清嘉庆二十四年活字本.

[17][清]曾道唯,等.[光绪]寿州志·水利志[O].清光绪十五年活字本.

[18][清]吕林钟,等.[光绪]续修舒城县志·沟渠志·水利[O].清光绪三十三年活字本.

[19]王式典.[民国]宁国县志·水利志[O].民国二十五年铅印本.

——唐宋义仓与明清义仓之比较研究