北京地铁站厅闸机设置的调研与分析

周冠宇 莫 逆 杨 露

(北京交通大学交通运输学院,100044,北京∥第一作者,本科生)

北京地铁借2008奥运会契机进行城市基础设施建设,截至2010年底形成了庞大的由市中心向外辐射的城市轨道交通网络,路网运营里程已达到336km。地铁借其运能高、速度快、安全性好、准时性佳等特点成为了吸引居民出行的重要交通方式。而站厅是地铁系统的主体之一,是乘客集散换乘的关键区域。如何划分地铁站厅不同的功能分区,满足功能性需求的同时控制站厅空间的大小,将成为提高地铁通行能力与服务质量的关键所在。

国内对地铁站厅进行了一定的研究。文献[1]对广州地铁站厅从设施布置和客流组织角度进行了分类归纳。文献[2]从建筑施工的角度对北京地铁10号线一期站厅进行了详细分析,并提出了通厅式、端厅式、侧厅式三种站厅类型。文献[3]针对站台层不同服务空间的相互关系,对客流的影响进行研究探讨,并给出较为浅显有效的评价方法。

相关研究主要涉及广州地铁或其站台层,而对北京地铁站厅的全面研究较少。本文即以北京地铁4号线大兴线、5号线、8号线、10号线等市区新修线路非换乘站站厅为研究对象,从客流组织、客流流线特征及满足客流需求角度进行分析研究。

1 站厅闸机布局归类与分析

站厅是乘客集散主要场所。优良的站厅布局设计能够提升客流集散效率,减少人力投入,降低事故发生率。而闸机与其他设施的相对布局由于其有决定客流流线走向和流线规模等作用,在站厅设计中显得十分重要。

所谓客流流线,是由乘客的集散活动产生的一定流动过程与路线。流线的定性描述与流程图、组织图的表示方法是客流流线走向分析的关键。根据站厅流线设计的基本要求,总结流线走向的设计原则如下:

1)交通流线设计必须与功能分区相适应,与设施能力相匹配,与作业流程相配合。

2)交通流线密集处的诱导标志应清晰明确,易于识别。

3)流线组织应便捷,尽量避免迂回折返。

4)站厅区设计应与功能分区、设施能力、作业流程相配合,做到动静分离。

从建筑施工角度考虑,现将站厅分为通式、分离式和侧式三大类。

1.1 通式站厅

该式站厅中部为付费区,通往站台;两侧为非付费区,通往出入口,并在站厅的一侧设置联络通道,连接两端非付费区。其扶楼梯由于受岛式站台影响设于付费区中部。乘客服务处设于非付费区中部,紧邻付费区楼梯的背侧。自动售票机靠墙设于非付费区,安检设备设于联络通道两端或乘客服务处旁。

按闸机与扶楼梯的相对布置导致的客流流线走向差异,再根据闸机布局的差异,通式站厅可细分为如下三类。

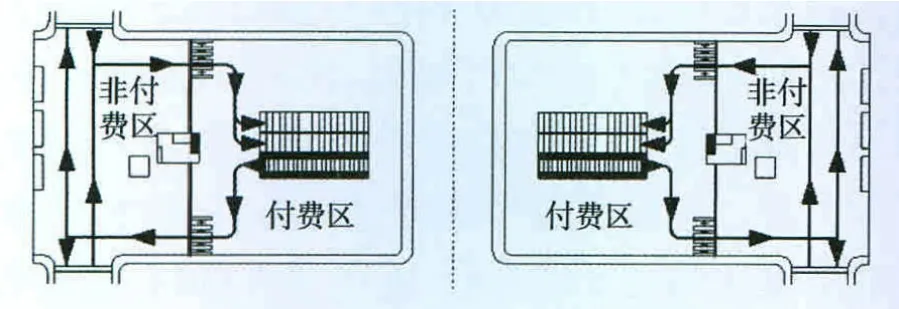

1)平行通式站厅:指闸机朝向与客流流线平行,且进出站闸机相互平行的通式站厅(见图1,以北京地铁10号线知春里站等3个站为典型)。现以北京地铁10号线知春里站为例。该站厅左上侧未设置出入口,付费区靠站厅下侧布置,联络通道与进站闸机位于站厅上侧。同时为保证中关村方向A出入口(图1的右下侧)、B出入口(图1的左下侧)进站客流连续与通行顺畅的需要,进站闸机位置相对靠内,为通勤客流的安检与进站易形成的瓶颈客流提供缓冲区域。该站厅具有闸机排队方向同于客流流线方向、标识明显等特点,有利于闸机的均衡利用。但进站闸机相对靠内的布置并没有充分解决进站客流缓冲空间不足的问题,易造成客流拥堵与混乱。

图1 平行通式站厅

2)正凸通式站厅:指进(出)站闸机朝向垂直(平行)于客流流线,且进、出站闸机朝向相互垂直的通式站厅(见图2,以北京地铁4号线魏公村站等29个站为典型)。现以4号线魏公村站为例。该站A出入口(图2的左下侧)、D出入口(图2的右下侧)通往北京理工大学在内的多所高校和中友大厦附近的多处商业地段,因而该站站厅付费区主体靠图2的下方,联络通道与进站闸机设于图2的上侧,以方便A、D出入口方向乘客有序进出站。受车站宽度限制,该站厅充分利用联络通道,较好地组织持续性进站客流,同时可缓解高峰时进站客流的拥堵状况。其出站闸机端空间充足,出站效率高;但进站闸机垂直于客流流线的设置使得闸机排队方向与客流流线相垂直,这与地铁设计规范要求相违背,不利于A、D出入口方向乘客的进站辨识,影响通行效率。

3)倒凸通式站厅:指进(出)站闸机朝向平行(垂直)于客流流线,且进、出站闸机朝向相互垂直的通式站厅(见图3,以北京地铁8号线西小口站与10号线劲松站为典型)。现以10号线劲松站为例。该站各方向均分布有商业、教学科研、医疗卫生用地,客流密集。因而站厅在进站流线上充分利用非付费区空间,进站闸机稍向付费区内凹设置,以适应各出入口进站客流汇集。它较明显地区分了排队空间与其他服务空间,同时利用联络通道快速分散脉冲式出站客流,出口闸机集中设置,以减少出站客流的犹豫徘徊行为。但由于出站闸机占用联络通道的空间布置,使得其与站台扶楼梯距离较近,出站客流疏散能力略显不足。

图3 倒凸通式站厅

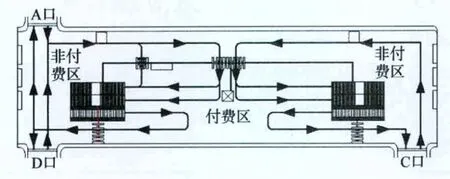

1.2 分离式站厅

该式站厅由于建筑限制分离为两部分(见图4,以北京地铁5号线东四站等13个站为典型)。现以10号线牡丹园站为例。该站厅分为两部分,地面现有道路北太平庄路的路基结构限制了两部分站厅的连通。针对图4的右端站厅,一侧为通往站台的付费区,另一侧为通往各出入口的非付费区。站台扶楼梯位置因岛式站台和侧式站台的布局而异。进出站闸机朝向相互平行且平行于客流流线。扶楼梯位于付费区中部,在立体空间结构上呈倒八字形。该站厅结构简单、流线清晰,乘客进出站引导便捷直观。但立体空间结构上倒八字形的楼梯布置使得乘客集中于站台中部,不便于乘客快速集散。在实际的施工过程中由于地质构造等原因衍生出另一种结构:扶楼梯立体空间结构为正八字形,同时站厅的两部分也更为靠近(以北京地铁4号线北京大学东门站等6个站为典型)。这种站厅改变了客流流线走向,使乘客从站台两端能更好地均匀分散,但流线较多的迂回折返降低了客流通行效率。

图4 分离式站厅

1.3 侧式站厅

指与侧式站台或特殊结构空间相匹配,依照通式、分离式站厅的基本结构扩大了空间与设备设施布局规模的站厅(以北京地铁5号线惠新西街北口站等5个站为典型)。闸机及其他设施的相对布局没有规律,但在数量上较前两式多。该式站厅空间充足、客流流线冲突小、集散客流能力强,人力物力投入大。但对于现有地下结构限制导致部分区域无法开通的某些站厅,其空间受限的同时,施工难度与投入也较高,属特殊设计,不具有普遍性、参考性。

各种类型地铁站厅的优缺点比较如表1所示。

表1 各种类型地铁站厅特点

2 闸机数量匹配分析

闸机与其他设施的不同组合布局,会通过改变客流流线走向来影响站厅的客流集散能力。同时,闸机数量与高峰客流的匹配也会通过调整客流流线的规模,来提升这种能力。闸机数目不足会直接导致客流形成瓶颈,使站厅拥挤、客流滞留;闸机数过多又会增加不必要的服务成本,且影响其他服务空间。因此,基于地铁站高峰客流对站厅闸机数目的确定显得十分必要。

根据美国《公共交通通行能力和服务质量手册》,地铁站高峰客流量与实际应布置闸机数目的关系如下:

式中:

R——应布置的进站/出站闸机数目,台;

W——高峰小时进站/出站客流量,人/h;

S——单个闸机小时通行能力,人/h。

按我国《地铁设计规范》的有关规定,北京市非接触类IC卡的设计通行能力为2 100人/h[4]。但在实际调研中发现:针对不同的客流特点与车站位置,闸机小时通行能力存在明显的差异,实际通行能力往往达不到设计通行能力。

此外,针对其高峰客流明显偏向进站或出站的特点,部分线路站厅实施少量闸机双向运行。如进站高峰时部分出站闸机改为进站闸机,就可提高闸机整体利用效率。

3 实例分析

依据上述闸机与其他设施的相对布局归类和闸机数量的匹配标准,现对北京动物园地铁站进行实例分析。动物园地铁站(见图5)是典型的正凸通式站厅,在闸机等设施的布局上具有进站排队空间较大,排队方向与客流流线垂直,出站闸机缓冲空间多等正凸通式站厅的特点。动物园站有9台进站闸机,但只有3个出入口,在出入口两端都布置了进站排队护栏。在闸机数量方面,根据调研,其工作日晚高峰小时客流量为5 243人,单个闸机设计通行能力为2 100人/h,理论计算的闸机数量为2.5台。但实际上动物园站有9台进站闸机,在调研过程中也出现客流进站不时出现拥挤、通行效率低等现象。一方面,这同闸机实际通行能力与设计通行能力间的差距有关;另一方面,通过客流流线分析,发现乘客在进站时偏向选择最短路径,动物园站73%的乘客选择了4个离安检更近的进站闸机,这就直接导致闸机组整体利用率不高。由于闸机与客流平行设置,选择中部闸机进站的乘客受到两端进站乘客排队干扰,进站缓慢。动物园站配备有足够的闸机,却因闸机位置与客流流线布局设置不合理而导致进站效率不高。

图5 北京动物园站站厅

为此,对闸机及其引导设施的设置提出以下优化建议:

1)为减少选择近端使用率较高闸机的排队客流对选择远端闸机客流的干扰,并同时增加闸机前排队空间,建议设置内缩服务区,将远端闸机组靠外布置,具体设置如图6。

图6 北京动物园站进站闸机的优化布置

2)设置相应引导标识,引导客流更多地选择远端闸机,以提高闸机组整体利用率。

4 结语

站厅布局设计,是现实性与前瞻性的结合。在设计之初,就应考虑城市规划、城市交通规划、环境保护和城市景观的要求,妥善处理好与各构筑物之间的关系。应兼顾站厅的标准性与特殊性,依据站点客流流线的流量与走向,进行闸机布局、闸机数目选择,参考现有闸机布局分类来确定站厅类型。在确定站厅的基本类型后,根据闸机及相关设施布置要求、设施的脆弱拥堵点及密集滞留区的分布、消防疏散能力等来细化布局。针对各站特殊情况对方案再作具体调整,同时配合列车错时到达、完善引导标识,就能较好地避免客流拥堵,减少人工投入,满足使用要求。

[1]赵天智.广州地铁车站站厅建筑布置及规模的探讨[J].铁道标准设计,2005(10):120.

[2]路宗存,王琦.北京地铁10号线一期工程车站选型总结与思考[J].铁道标准设计,2008(12):46.

[3]杨卓斯.浅议广州地铁站台的选型与尺度设计[J].建筑与环境,2011(5):137.

[4]GB 50157—2003地铁设计规范 [S].

[5]贺元明,秦丹尼.上海人民广场地铁站空间形态及其人流交通组织的调查与研究[J].华中建筑,2010(12):74.

[6]梁广深.地铁车站设计的冷思考[J].都市快轨交通,2008,21(2):58.

[7]鲁放,韩宝明,蔡晓春.城市轨道交通常乘客行为研究[J].城市轨道交通研究,2012(2):39.

[8]杨洁,吴丹,李小红.国内外城市轨道交通车站通行设施规范对比[J].城市轨道交通研究,2012(4):8.