贝多芬《月光奏鸣曲》(Opus 27 Nr.2)第一乐章之音乐分析

(武汉音乐学院作曲系 湖北武汉 430000)

贝多芬《月光奏鸣曲》(Opus 27 Nr.2)创作于1801年,是贝多芬众多作品中最广为人知的钢琴奏鸣曲之一。作品的第一乐章是个幻想丰富、饱含内在激动的乐章。罗曼-罗兰曾写到:“幻想延续不了多久,在奏鸣曲中已经明显看到痛苦和愤怒多于爱情。《月光奏鸣曲》是阴沉的炙烈的,它的形式来自于内容,这是艺术和心灵的奇迹,感情在这儿是一位强大的建筑师。艺术家不是在某一个片断或是音乐体裁的结构规律中寻找统一,他是在自己激情的规律中获得统一。”

一、曲式结构

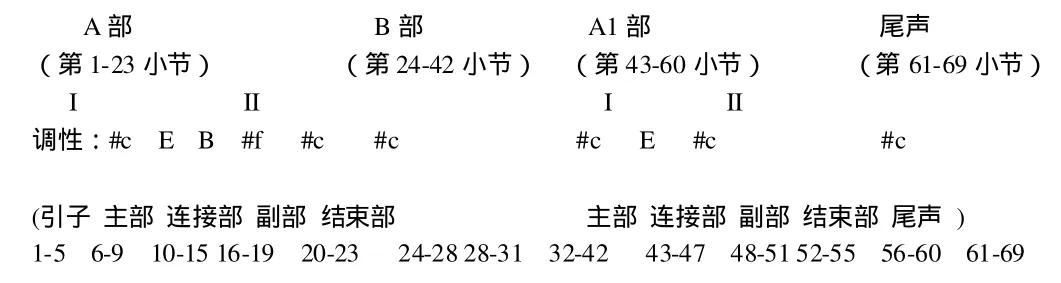

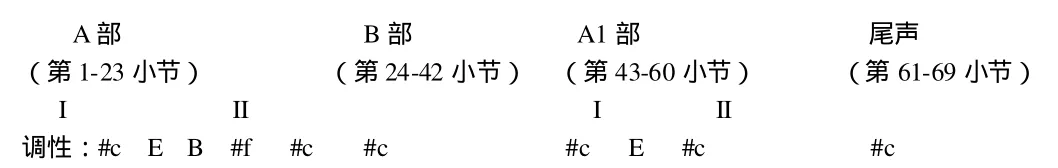

关于贝多芬《月光奏鸣曲》第一乐章的曲式结构,理论家们众说纷纭——三段式说(这一说法,多年来在我国音乐高等院校的教材中广为流行,在1984年北京出版的匈牙利的维纳.莱奥所著的《器乐曲式学》中也是这么分析的)、自由式说(苏联的加拉茨卡娅所著的《西欧音乐名作》和美国1969年新版《弥尔顿.克罗斯的大作曲家及其音乐新百科全书》以及台湾的王沛伦编著的《音乐辞典》在论到这一乐章时,都强调“自由式”。)、奏鸣曲式说(由孟文涛先生提出,见《一首五脏俱全的奏鸣曲式——剖析贝多芬<月光奏鸣曲>第一乐章,兼评魏纳的分析》一文,载于《中国音乐学》1987年第4期)等不一而足。笔者认为,这一乐章的曲式结构是包含一定奏鸣曲式结构原则的三部曲式。其图示如下:

作品的呈示部有主、副两题,且构建在不同的调上,具有奏鸣曲式的结构特点:主部委婉的、叙述性的音调在#c小调开始,其“本身”只是作为陈述主题的“第一乐句”,而“第二乐句”已经变成连接部,因为这里出现了到副调的转调,具有“开放性”主部的特点。副部展现在B调上,由两次“半音上行”及其反复所构成,这种恳切的、带有祈求性的语气与主部主题形成鲜明对比。

作品的再现部主、副两题统一在同一主调上,同样具有奏鸣曲式的结构特点:再现部的连接部(48-51小节)完成了回到主调性的转调过渡(E大调-#c小调),副部直接在#C主调上再现,直至结束。

从上述三个方面看,作品的曲式结构符合最基本的“奏鸣原则”,应当作为奏鸣曲式来把握。

二、 和声手法

1.调性布局

按照作品的曲式结构,其调性布局如下:

作品由#c小调开始,经过五小节的引子部分,完成了t-s-D-t的复式进行,明确了调式调性。呈示部中的主部主题,延续引子部分的调式调性,亦从#c小调进入,随后开放终止在E大调上。连接部完成了从E大调-e小调-b小调的过渡。副部主题在主调(#c小调)的属方向的平行大调B大调上,符合奏鸣曲式的一般规律。结束部进入#f小调。从呈示部整体来看,其调性的变换以平行大小调转调、同主音大小调转调为主,突出了大调与小调不同调式所带来的色彩的明暗对比,仿佛月光在云彩的流动中时隐时现,又好像作者内心悲伤与渴望的矛盾情感的表现。

作品展开部的调性安排,并非按照常规的调性多变的做法,而是单纯地统一在#c小调这个主调上。这与全曲的结构(主要指篇幅的长短)以及作者要表现的内容是密不可分的,也只有这样,才更体现出贝多芬继承传统又勇于创新的创作才华。

再现部中,主部主题仍然由#c小调开始,并开放终止在E大调上。连接部从E大调转回到#c小调。副部主题再现时与主部主题统一于#c小调主调,直至结束。

在调性转换的过程中,作者还通过运用同主音大小调的直接对置(E大调-e小调; B大调-b小调),带来调式色彩的明、暗对比,也表现出贝多芬内心的动荡和飘忽不定的情绪。

2.和弦材料与和声语汇

作品呈示部中两大主题中的和弦材料相对单纯:其中主部主题以“主-属”间的进行为主,以加强对调式调性的明确;副部主题则以“主-下属”的进行为主,特别是借助和声大调bVI级音形成的小下属和弦的出现,给音乐增添了几分柔美。再现时,主部主题保持原貌;副部主题在“主-下属”的进行的进行中,插入下属的附属和弦,推动了音乐的发展。

作品呈示部与再现部中的连接部、结束部,在和弦材料的安排上,略为丰富:属变和弦(如第13小节的降3音的属和弦)、下属变和弦(如第12小节的降六级和弦、降二级拿波里和弦)、副七和弦(如第19小节末的导七和弦)以及重属、副属和弦(如第11小节降六级的副属七和弦,第21小节的重属导七和弦)的运用,大大丰富了和声语汇,并促进音乐的起伏变化和发展,同时也为发挥连接部、结束部的功能作用提供了有力的支持。

作品的展开部,篇幅不长(共18小节),其规模与呈示部(共17小节)和再现部(共17小节)相当。展开的写法也并不复杂,这与作品的整体构思是相联系的。因此这部分的和声,就其不同阶段来讲,主部主题展开部分的和弦仍以“主-属”进行为主,只是增加了声部中的线性进行,以此带来音乐的流动感。副部主题展开部分,从和声来看,似乎已经进入“回头”部分,属九和弦的使用以及由此开始的属长音,在低音声部持续,直至再现。回头过渡部分与副部主题展开部分紧紧相连,一气呵成,其和弦材料以属九和弦为支撑,其中有K和重属导七和弦的辅助进行,最终回到属七和弦,导入再现部。

另外,bII级拿波里和弦在作品中也有充分地运用。作品开始的引子部分bII级拿波里和弦就被强调(i-bVI-bII6-V7-i),它自身明显的下属功能性,突出了下属功能,并且由它的大三和弦结构特点,与主和弦的小三结构形成对比,突出了色彩的明暗变化,预示了整个乐章的“幻想性”和“矛盾心理”。作品中,除了运用bII级拿波里和弦的典型形式bII6,还用了它的原位形式bII(如第12小节),以及它的副属和弦(V)- bII(第11-12小节)。拿波里和弦的出色运用,加浓了大三和弦的明亮色彩,使之与小三和弦的暗淡产生对比,在细部表现出贝多芬的时而悲伤时而甜蜜的内心世界,与全曲的氛围相呼相应,并体现出贝多芬严密的构思和精湛的技艺。

3.线性进行

全曲的和声进行,以功能性进行占据绝对优势,在其基础上辅有一些过程性的线性进行,这些线性进行不仅增添了声部的流动感,推动了音乐的发展,而且为作品悲伤、忧愁的情绪渲染起到了不可磨灭的重要作用。

(1)低音的线性进行

作品引子部分一开始,在低音声部由#c小调i-VI之间,就采用了一个经过性的VII级音,形成了一个小小的下行式的线性进行,这个叹息式的音调,暗示了作品的悲伤情绪。呈示部中的连接部,其低音“3-2-1-7-#6-7”也形成了一个线性低音,其支点是e小调的主音“3”和B大调的主音“7”,其间通过e小调V/bVI – bVI(相当于后调bII级)- B大调DD6-V,既完成了调性的转换,又在短短两小节的篇幅中形成了节奏较密的线性进行,催生出音乐的后续发展。展开部中,在对主部主题和副部主题的展开阶段,低音声部有两次连续的短小的线性进行:下行的“#2-#1-#7”以及上行的“#4-5-#5”,并同时在旋律声部有一个与之反向的线性进行,从而构成一对逐步扩大和一对渐渐收拢的声部关系,好像一问一答,喃喃自语。

展开部的最后,进入再现之前的3小节,低音声部又一次采用下行式的线性低音“2-#1-#7-6(4)-#5”,这是在属低音长时间的持续中,为再次突出它而做的推进性的强调,从而使再现的进入更加有力。

(2)内声部的线性进行

内声部的线性进行是潜在的,它隐藏于连续不断的三连音音型之中,因此并未形成明显的音调,而是暗含在内,增添声部的平滑、流畅。

三、 旋律特点

贝多芬《月光奏鸣曲》第一乐章,其旋律最大的特点是使用了“抑扬格”式的进行。在单一的三连音音型和八度低音贯穿的宁静的音响背景下,这种“抑扬格”式展开的旋律,加强了音乐的动力,如湖水般一波一波地涌来,不断敲打着人们的内心深处,引人入胜。

音调方面,“同音反复”是主部主题的最大特点,在附点节奏的催促下,同音一次又一次悲情地唱出,像在哀诉,又像在痛哭,表现出作者的悲伤情绪。随后,由一个下行二度到上行四度再回落到下行的五度音,如同一次长长的叹息,耐人寻味。副部主题以连续的“半音上行”及其反复形成,这里的半音上行加强了音乐的紧张度,增添了不安的情绪和渴望的心情,像是一遍又一遍地追问,却迟迟得不到回答。

四、 织体构造

贝多芬《月光奏鸣曲》第一乐章,以柔板的慢速(Adagio sostenuto),采用从头至尾贯穿全曲的单一的三连音分解和弦的伴奏织体。在B.A.瓦尔勒根据贝多芬手稿、副本和初版本编辑的版本中(人民音乐出版社2000年北京第一版),作品的速度标记下方,另有一行注释:

Sid eve suonare tutto questo pezzo delicatissimamente e senza sordino 即“整个乐章必须用踏板,弹奏风格柔美”,由此,自始至终连绵不断的三连音音型,更显得内在而深远,并带入忧愁、悲伤的情绪,充满诗意。

作品低音声部的八度进行,在不失和弦功能逻辑下,时常插入一些线性进行(多为下行),不仅丰富了低音的旋律性、增强了声部的流动感,更使得音乐沉浸在悲伤的氛围中,它好似一位男低音在如诉如泣地歌唱着。

在八度低音与三连音音型的安静的音响背景下,贝多芬将内心激动的形象,交给了旋律声部。随着和声色彩的变换、音区的对比以及节奏上的紧缩和扩展,旋律声部时而忧伤,时而激动,把人引向无限的遐想。

乐章织体中最为突出的是低音八度进行与分解和弦式的三连音自始至终贯穿全曲,使乐章结合成一个和谐的整体,形成了一个连续不断的生动形象,这在奏名曲式中是不为常见的,是贝多芬在表情达意的同时,对传统的继承和发扬。

整个乐章重重的哀思和热切的渴望浓浓地交织在一起。贝多芬出色地将深刻的戏剧性、主题的完整性以及情节的不间断发展综合在一起,充满了现实主义的心理描写。就像阿萨菲耶夫说的那样:“这首奏鸣曲感人的音调充满了力量和浪漫激情,音乐是神经质的、振奋的,有时燃起了熊熊烈火;有时陷入了折磨人的绝望中,旋律在歌唱、在哭泣。这首奏鸣曲所固有的深切的诚挚,使它成为一首易被人们接受,深受人们喜爱的作品。它是直率的感情表达者——在如此真诚的音乐中,人们是难以不为它感动的。”