绿盲蝽人工饲料配方的优化

金银利, 李国平, 封洪强, 田彩红, 邱 峰

(河南省农作物病虫害防治重点实验室,农业部华北南部作物有害生物综合治理重点实验室,河南省农业科学院植物保护研究所,郑州 450002)

绿盲蝽(绿后丽盲蝽ApolyguslucorumMeyer-Dür)近年来种群发生数量不断上升,成为当前我国转基因棉田的优势种群,并造成了严重的危害。而且在我国许多地区,绿盲蝽的危害还波及枣、葡萄及茶树等,已经成为影响多种作物生产的重要害虫[1-5]。在对绿盲蝽的综合防治中,杀虫剂筛选、新型生物农药的开发、寄生蜂繁殖等均需要大量发育和营养状况一致的标准试虫[6-8],所以室内人工饲养已经成为当前绿盲蝽研究的重要内容。

国外20世纪80年代,就已研制出饲养豆荚草盲蝽(LygushesperusKnight)的半固体人工饲料,达到了较为理想的效果[9-13],而我国目前普遍采用四季豆(PhaseolusvulgarisLinn.)饲养盲蝽[14],明显滞后于国外。由于四季豆保鲜时间短、农药残留高以及在北方冬季运输中易受冻害等问题,给盲蝽的饲养带来诸多问题。而且国外的豆荚草盲蝽人工饲料直接用于饲养绿盲蝽和中黑苜蓿盲蝽[Adelphocorissuturalis(Jakovlev)]效果不好,蔡晓明等率先对中黑苜蓿盲蝽人工饲料进行初步研究[6],为国内盲蝽人工饲料的研究奠定了基础。宋国晶等采用10因子3水平正交试验,筛选出了若虫存活率与四季豆无显著差异的绿盲蝽人工饲料[7]。但这种人工饲料饲养的绿盲蝽发育历期显著长于四季豆饲养的种群,仍需要对其中的关键因子作进一步的优化。

本研究采用正交试验设计,在宋国晶等[7]的基础上对绿盲蝽人工饲料配方做了进一步的优化,并进行群体饲养试验,旨在得出绿盲蝽人工饲料的更优配方,为绿盲蝽的规模化饲养奠定基础。

1 材料与方法

1.1 供试虫源

本试验所用绿盲蝽是于2007年8月采自河南省淮阳县棉田并在室内用四季豆扩繁建立起来的实验种群。绿盲蝽成虫将卵产在四季豆上,我们将刚孵化出来的若虫用于试验。所用人工气候箱温度为(26±1)℃,相对湿度为70% ~80%,光周期L∥D=16 h∥8 h。

1.2 因子选择与正交设计

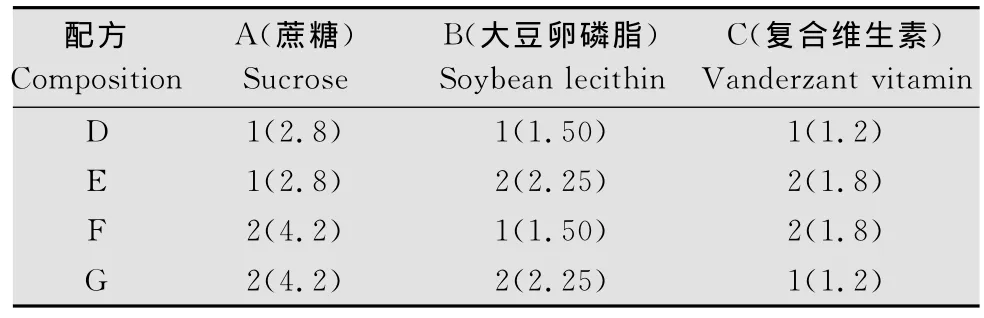

本试验参考宋国晶等筛选出的关键因子[7],考虑到绿盲蝽人工饲料饲养过程中5龄若虫在蜕皮时易出现死亡的现象,选取了与绿盲蝽生长发育过程中能量及微量元素需求相关的3个关键因子进行正交设计。这3个因子分别是蔗糖、大豆卵磷脂和复合维生素,并分别用大写字母A、B和C表示。3个因子均设为2个水平,水平1是宋国晶等[7]筛选出的优化配方的用量,即蔗糖2.8 g、大豆卵磷脂1.5 g和复合维生素1.2 g,水平2为水平1的1.5倍(表1)。选择L4(23)正交表,对3个因子的2个水平进行随机化处理,确定出4种饲料配方(表1)。

表1 绿盲蝽人工饲料正交设计试验方案1)Table 1 The orthogonal design for artificial diet for Apolygus lucorum

1.3 饲料配制

按照 Cohen[13]和宋国晶等[7]描述的方法,根据表1中的用量并加入共同的成分(啤酒酵母粉0.25 g、50%蜂蜜水2.5 g、混匀鸡蛋22.5 g、小麦胚10 g、利马豆粉30 g、大豆粉2.5 g、卵黄30 g、10%乙酸0.5 m L、硫酸链霉素0.005 g、头孢羟氨苄(医用头孢羟氨苄胶囊内的药粉)0.005 g、福尔马林0.1 m L、丙酸0.1 m L、无菌水164 g)配制成不同的人工饲料。配制好的人工饲料用自封袋装好放入4℃的冰箱中保存备用。

1.4 饲料评价

为评价4种不同配方的人工饲料的优劣,以四季豆饲养作为对照采用胶囊法单头饲养绿盲蝽[7],每种饲料单头饲养30头。羽化7 d后,将配对的雌雄成虫放置于一次性的塑料杯内,杯底放入湿润滤纸,供雌虫产卵用。2 d更换1次人工饲料,每天观察并记录绿盲蝽若虫的蜕皮、存活及雌虫的产卵情况。

为评价优化配方的群体饲养效果,以四季豆为对照采用饲料包进行群体饲养。群体饲养采用保鲜盒(长×宽×高 =18.5 cm×11.5 cm×6.5 cm)作为养虫盒,先在盒内添加一些弯曲的长碎纸条(目的是防止若虫的自相残杀)[14],然后将制作好的铁网拱桥(长×宽×高=11.5 cm×6.5 cm×4 cm,网眼为0.7 cm×0.7 cm)置于养虫盒内。取0.5 cm见方的石蜡膜(Parafilm)均匀拉伸3倍长和3倍宽,放于口径为8 cm的烧杯上铺展开,将制作好的饲料均匀地倒在膜上,然后将膜对折并将膜的边缘捏紧做成饺子状饲料包。将饲料包拉紧贴于铁网拱桥上(图1),每盒接入绿盲蝽1日龄若虫40头,每个处理接虫3盒。2 d更换一次人工饲料,每天观察并记录绿盲蝽的存活情况。

单头饲养和群体饲养的试验均置于人工气候箱中进行,温度为(26±1)℃,相对湿度为70%~80%,光周期L∥D=16 h∥8 h。

图1 绿盲蝽的人工饲料群体饲养Fig.1 Mass rearing of A.lucorum with artificial diet

1.5 统计方法

绿盲蝽若虫存活率采用Bayesian方法分析[15],发育历期和成虫产卵量进行方差分析并采用Duncan新复极差法进行多重比较。使用极差分析[16]确定影响绿盲蝽若虫存活率、发育历期和成虫产卵量的3个因子的重要性,并建立优化配方。

2 结果与分析

2.1 四种人工饲料配方单头饲养效果

绿盲蝽人工饲料及四季豆单头饲养的结果见表2。使用四季豆饲养的30头若虫成功羽化出27头成虫,使用Bayesian方法统计得到的存活率为87.5%(95%CI=[0.742,0.964]),高于配方E饲养的存活率81.25%(95%CI=[0.663,0.925])的概率为76%,高于配方F饲养的存活率71.88%(95%CI=[0.554,0.858])的概率为94.7%,高于配方D和G饲养的存活率的概率均为98.1%。不同饲料饲养的若虫发育历期存在显著差异(F=3.444;df=4,115;P=0.010 8),但其中除了F饲养的若虫发育历期显著短于对照外,其他几个配方与对照无显著差异(表2)。不同饲料饲养的绿盲蝽成虫的单雌产卵量无显著差异(F=0.552;df=4,39;P=0.698 9)。

表2 绿盲蝽人工饲料及四季豆单头饲养效果1)Table 2 Individual rearing effect of A.lucorum with artificial diet and green beans

2.2 绿盲蝽人工饲料的优化配方及群体饲养结果

从正交试验结果的极差分析(表3)可以看出,影响绿盲蝽若虫存活率、发育历期和单雌产卵量的因子的重要性为复合维生素 > 大豆卵磷脂 ≥ 蔗糖。根据极差分析结果和考察的生命参数指标得出3组优化配方组合,即存活率最高组合A1B2C2,发育历期最短组合A2B1C2和产卵量最大组合A1B1C1。这3个最优配方组合正好与试验设计的配方E、F、D相同,其中单头饲养效果最好的配方E进行群体饲养的存活率为55.74%(95%CI=[0.468 9,0.644 1]),而四季豆饲养的存活率73.77%(95%CI=[0.656 5,0.811 6])。四季豆饲养的存活率高于配方E饲养的存活率的概率为99.85%。

表3 绿盲蝽人工饲料正交试验结果的极差分析1)Table 3 Range analysis for orthogonal design for artificial diet of A.lucorum

3 讨论

本文在宋国晶等[7]基础上,对绿盲蝽的人工饲料配方进行了进一步优化,得到了更优的绿盲蝽人工饲料配方,即配方 E:蔗糖2.8 g、啤酒酵母0.25 g、50%蜂蜜水2.5 g、混匀鸡蛋22.5 g、小麦胚10 g、利马豆粉30 g、大豆粉2.5 g、卵黄30 g、大豆卵磷 脂 2.25 g、复 合 维 生 素 1.8 g、10% 乙 酸0.5 m L、硫酸链霉素0.005 g、头孢羟氨苄0.005 g、福尔马林0.1 m L、丙酸0.1 m L、无菌水164 g。使用该配方单头饲养的绿盲蝽在存活率、发育历期及产卵量上均与四季豆饲养的无显著差异,与宋国晶等[7]的配方相比进一步缩短了若虫的发育历期。但初步的群体饲养试验表明该人工饲料饲养绿盲蝽若虫存活率显著低于四季豆饲养的,因此若实现绿盲蝽的群体饲养该配方仍需进一步优化。

盲蝽具有自相残杀的习性[6-7,14],当食物质量差时通过自相残杀使得一部分个体可以存活下来[12],当食物质量好时自相残杀明显减少。最优配方E单头饲养的绿盲蝽若虫存活率达到了81.25%,但群体饲养的若虫存活率只有55.74%,这种存活率的差异表明该人工饲料基本上能满足绿盲蝽生长发育的需要,但还不能完全满足其需要,导致绿盲蝽自相残杀加剧、存活率下降。因此群体饲养是绿盲蝽人工饲料优化过程中一个重要的且是必要的步骤,本文建立起来的人工饲料群体饲养技术为以后的人工饲料优化和质量评价提供了标准和方法。

通过正交试验设计和极差分析,明确了人工饲料配方中3种成分的重要性为复合维生素 > 大豆卵磷脂 ≥ 蔗糖。与宋国晶等[7]的结果相比,本研究进一步明确了复合维生素的重要性大于大豆卵磷脂。由于最优配方E中两者的用量均为最高水平,因此如果进一步进行优化,应考虑进一步提高复合维生素和大豆卵磷脂的用量。由于人工饲料容易发霉,在试验中需要经常更换饲料,因此进一步优化时需考虑提高饲料的防腐性能。

[1]Lu Y H,Wu K M,Jiang Y Y,et al.Mirid bug outbreaks in multiple crops correlated with wide-scale adoption of Bt cotton in China[J].Science,2010,328:1151-1154.

[2]Lu Y H,Qiu F,Feng H Q,et al.Species composition and seasonal abundance of pestiferous plant bugs(Hemiptera:Miridae)on Bt cotton in China[J].Crop Protection,2008,27:465-472.

[3]Wu K M,Li W D,Feng H Q,et al.Seasonal abundance of the mirids,LyguslucorumandAdephocorisspp.(Hemiptera:Miridae)on Bt cotton in northern China[J].Crop Protection,2002,21:997-1002.

[4]门兴元,于毅,张安盛,等.试管药膜法测定10种杀虫剂对绿后丽盲蝽若虫的室内毒力[J].植物保护,2011,37(4):154-157.

[5]陆宴辉,吴孔明.棉花盲椿象及其防治[M].北京:金盾出版社,2008:1-15.

[6]蔡晓明,封洪强,原国辉,等.中黑盲蝽人工饲料的初步研究[J].植物保护,2005,31(6):45-47.

[7]宋国晶,李国平,封洪强,等.用正交试验法优选绿盲蝽若虫人工饲料配方[J].植物保护,2010,36(6):96-99.

[8]刘慧敏,李闪红,王满囷,等.二化螟人工饲料关键因子的优化及其优化配方的饲养效果[J].昆虫知识,2008,45(2):310-314.

[9]Beards G W,Leigh T F.A laboratory rearing method forLygushesperusKnight[J].Journal of Economic Entomology,1960,53(2):327-328.

[10]Khattat A R,Stewart R K.Development and survival ofLyguslineolarisexposed to different laboratory rearing conditions[J].Annals of the Entomological Society of America,1977,70:274-278.

[11]Slaymaker P H,Tugwell N P.Low-labor method for rearing the tarnished plant bug(Hemiptera:Miridae)[J].Journal of Economic Entomology,1982,75:487-488.

[12]Debolt J W.Meridic diet rearing successive generations ofLygushesperus[J].Annals of the Entomological Society of America,1982,75:119-122.

[13]Cohen A C.New oligidic production diet forLygushesperrusKnight andL.lineolaris(Palisot de Beauvois)[J].Journal of Entomological Science,2002,35(3):301-310.

[14]陆宴辉,吴孔明,蔡晓明,等.利用四季豆饲养盲蝽的方法[J].植物保护学报,2008,35(3):215-219.

[15]Hoff P D.A first course in Bayesian statistical methods[M].Dordrecht Heidelberg London New York:Springer,2010.

[16]唐启义,冯明光.实用统计分析及其DPS数据处理系统[M].北京:科学出版社,2002.