境外对公职人员收受礼品行为的规制及其启示*

雷玉琼,唐红李

(湖南大学 政治与公共管理学院,湖南 长沙 410082)

在中国,党和国家公职人员收受礼品的问题并非由来已久。在中国改革开放以前,公职人员违规收受礼品的现象并不常见,礼品大多限于传统文化中亲友之间的“礼尚往来”。随着国门的打开和新旧体制的转轨,没有纳入国家计划的单位为了获取计划内的资源或机会,主动向相关部门或人员送礼,公职人员违规收受礼品问题逐渐引起关注。一些公职人员则利用新旧体制转轨过程中存在的漏洞,未能廉洁从政。改革开放三十几年来,违规收礼问题逐渐发展成为一个具有一定危害性的社会问题。为了规范公职人员的收礼行为,党和政府已经制定了不少的法规政策,但收效不明显。鉴于此,借鉴境外较廉洁国家或地区预防、遏制和治理公职人员违法违规收受礼品行为的有益做法,可以提高我国公职人员收礼行为规范工作的有效性,降低我国相应的治理成本。

一 公职人员收受礼品问题的概念界定

(一)公职人员违规收礼的界定

经济合作与发展组织(OECD)作为由三十多个国家组成的政府间组织,针对各国各地区公职人员收受礼品现象制定了《官员礼物通用法律(Gifts for Officials--Generic Law)》,指出要用“道德标准”和“市场价值标准”来界定收受礼品行为是否合法。“道德标准”即公职人员收受礼品行为的检测需要经过四项公共道德标准,即真诚(genuine)、独立(independent)、自由(free)、透明(transparent),不符合以上标准的收礼行为必须禁止。“市场价值标准”要求对礼品的市场价值进行评定,若其市场价值超过规定标准,无论礼品的性质是否符合四项道德标准,相应的收受礼品行为都属于违规收礼。“礼品”是指任何形式的价值很大的礼品,无论是消费形式还是其他形式,如摆设品、钟表、图书、家具、雕像、艺术品、珠宝、固定资产、服装、葡萄酒/白酒、贵重金属或石头,还包括娱乐、款待、旅游或其他形式的有很大利益价值的礼品。

我国《关于党和国家机关工作人员在国内交往中收受礼品实行登记制度的规定》中的第二条清晰地界定了违规收受礼品行为,“党和国家机关工作人员在国内交往中,不得接受可能影响公正执行公务的礼品馈赠”,即在“国内交往”的大范围之内,无论是公务活动还是非公务活动,只要有可能与公正执行公务相冲突的礼品都禁止收受。《规定》还指出“收受的其他礼品,价值不大的以外,均需登记”,即不会影响公正执行公务的其他礼品,超过一定金额限制就必须登记,按规定须上交的礼品一律上交。如参观或访问与自己没有工作关系的单位时所收到的礼品、大型活动中人人都有的纪念品、公职人员因为做好人好事收到的当事人所送礼品以及根本不知道送礼者是谁等的礼品都属“其他礼品”。

根据国内外的法律或规定,综合各个国家或地区的实际情况,公职人员违规收礼行为可以界定为以下两种情况:一是收受可能影响公正执行公务或有损公共道德的礼品;二是指收受不会影响公正执行公务的、与履行公职没有冲突的、甚至与公职没有任何关系的“其他礼品”,但礼品价值超过一定标准。

(二)违规收礼与接受正常馈赠、收受贿赂的区别

违规收礼、接受正常馈赠和收受贿赂三种行为都与礼品馈赠息息相关,礼品馈赠是使这三种行为发生的载体。虽然以上三者之间存在联系,但是违规收礼与后面两者有着明显区别。

1.违规收礼区别于接受正常馈赠

违规收礼与接受正常馈赠有着本质的不同。正常馈赠是发生在亲朋好友之间的社交礼仪,是人之常情。[3]违规收礼与接受正常馈赠的区别如下:一是动机和目的不同,正常馈赠属于人情往来,用于表达情意和巩固关系;违规收礼一般包含有利害关系。二是送礼的方式和性质不同,正常馈赠是送礼者以公开的方式合理地表达心意;违规收礼则经常以隐藏保密的方式进行利益交换。三是礼品价值的不同,正常馈赠多为“礼轻情意重”,违规收受的礼品则往往价值较大。

2.违规收礼区别于收受贿赂

违规收礼与收受贿赂二者之间既有一定的联系,也有本质上的区别。违规收礼后若未能及时上交,且违规收礼者利用职务之便确为送礼人谋利,违规收礼则构成一种受贿行为。也就是说,收受贿赂必定是一种腐败行为,违规收礼后只有在未按照规定上交礼品时才构成腐败。此外,二者的处置方法不同,违规收礼通常会遭受批评、停职等惩处,而收受贿赂往往得追究刑事责任。

二 境外对公职人员收受礼品行为的规制措施

境外各国各地区对公职人员收受礼品问题认识程度不同,都采取了多方面的措施进行预防和整治。上文提及的OECD主要用公共道德准则来约束官员收礼行为。公共道德准则约束是对公职人员的软性要求,具有重要的引导作用。但相对软性要求而言,境外各国各地区还采取了有力的硬性措施,在规范公职人员收受礼品方面取得了较好的效果。

(一)立法禁止公职人员违规收礼

境外较廉洁的国家或地区都颁布了正式的法律法规来规范公职人员的收受礼品行为。法律法规的颁布将公职人员的收受礼品行为纳入了法律框架之内,使公职人员不得违规收受礼品,把对公职人员的日常伦理要求法律化。[4]例如,韩国颁布了《公职人员伦理法》和《公职人员保持廉洁的行为准则》,明确规定“政府官员不得接受财务、房地产、礼物或娱乐”[5]。美国颁布了《政府道德法》和《美国政府工作人员道德准则》,规定政府公职人员“基本禁止接受外来的礼品”:政府雇员不应利用其职位或从禁止送礼处索要或者接受赠与的礼品。[6]英国在《公务员法典》中明令禁止“接受可能影响廉洁和判断力的礼品、服务或其他好处”[7]。芬兰的《公务刑法》明文规定禁止公职人员收取任何礼物,在高级餐厅用餐,咖啡和三明治可以,再多就不允许了。[8]

(二)严格设定公职人员收礼的价值额度

境外较廉洁的国家或地区对公职人员收受礼品金额的规定十分细致,既有对一次性收礼金额的限制,也有对年度收礼价值总额的限制。相对于本国的物价水平和消费指数,这些国家或地区对公职人员可收受礼品的金额规定近乎苛刻。例如,加拿大政府官员收受的所有礼品都需要个人花钱买下,法国官员可以接受礼品的最高限额为35欧元,英国官员收受礼品的价值不得超过140英镑,新加坡公务员接受礼品金额不得超过50新元,德国官员收受礼品价值不得超过50欧元,美国公职人员每次可以接受的礼品市场价值不得超过20美元,一年之内不得超过50美元。[9]

特别值得一提的是被透明国际评为世界上最廉洁的国家芬兰。芬兰是经济发达的北欧国家,廉洁自律在芬兰已成为一种社会风气,其对可收受礼品的价值规定为24美元。芬兰的物价水平较高,在一些餐馆里,一杯白开水的价格就可以达到5美元,公务人员如果没有较强的自律意识很容易触犯法网。芬兰公务员队伍里流行AB制,即在工作中扮演A角,在生活中扮演B角,互不混淆。[10]2011年芬兰人均GDP高达49483美元,中国人均GDP为4382美元,如果按照芬兰的比例来要求我国的公务员,我国公务员可以收礼的界限就是2.1美元,即13.2元人民币,可见芬兰政府对公务员廉洁守法的严厉要求。

(三)妥当处置既收礼品

法律法规在原则上禁止公职人员违规收礼,但公职人员在工作和生活中总会存在未能拒收礼品的情形,比如参观、访问或参加大型活动时未能拒收礼品以及根本不知道送礼者是谁等等情况。对此类未能拒收的礼品,公职人员收下礼品后,需合理妥当地处置。

境外各国各地区对既收礼品的处置方法主要有三种:一是将礼品退还给送礼人,如美国政府规定“如礼品是实物,雇员可归还原物” 。礼品退还措施在制止请客送礼现象的同时,不会激起收礼人与送礼人之间的矛盾,反而能改善送礼人对政府及公职人员的评价,弘扬了政府奉公廉洁的风气。二是公职人员自己花钱支付限额之外的金额买下礼品,公职人员在国内外交往活动中收受的礼品若超过规定价值限额,本应上交归为国家财产,如公职人员希望私人收藏,则需要自己掏钱买下。如芬兰、新加坡、英国、加拿大等的法律规定,如果既收礼品的市场价值超过规定金额,超过部分官员可以花钱购买。三是将礼品捐献给慈善组织或者销毁,这种方式比较适用于易腐坏的礼品。如《美国行政部门雇员道德准则》规定,“经过批准可将易腐坏的礼品转赠慈善组织或者销毁,或者由办公室人员共享”。

(四)严厉惩处违规收礼行为

在能够创造“廉政奇迹”的国家或地区,官员能够廉洁自律不违规收受礼品,根本原因在于违规收受礼品的后果十分严重,可能会被停职、开除、监禁。芬兰作为世界上最廉洁的国家之一,其公职人员的“腐败成本”是相当高的,收礼和吃请绝对是“天大的事”[12],违规收受金钱、珠宝、特殊贷款、免费旅行等礼品都可以被视同受贿,不仅立即免职,同时视情节轻重处以一般性罚款到4年监禁的处罚,并且终身不得担任公职。[13]美国官员如果违反了规定,原则上轻者申戒、重者可能丢饭碗,再重者触犯法律可判处15年以下监禁。[14]新加坡是“高薪养廉”的典型国家,虽然公务员待遇丰厚,但对违规收受礼品行为的官员毫不留情。新加坡法律规定,公务员不能接受礼品馈赠和饮宴邀请等,一经查出,以贪污论处。官员一旦因为违规收礼被认定违法贪污,每月薪金的40%累计起来的所有公积金将被没收,官员为此付出的代价是巨大的。由此看来,这些国家对于公务员违规收礼的处罚是极其严厉的,这种严厉性不只体现在制度中有所规定,更是体现在对公务员违法或违规收受礼品后的严惩。

(五)多渠道监督违规收礼行为

监督既是对公职人员违规收礼行为的制约,也是对其廉洁自律和正确使用权力的保证。为了遏制和严惩公职人员违规收受礼品行为,境外许多国家或地区建立了比较完备的监督网络,实行多渠道监督,主要类型包括独立机构监督、舆论和民众监督。

独立机构监督是政府设立独立监督机构,对公职人员违规收礼行为进行监督。独立监督机构直属于最高领导层,具有权威性,并且不受任何其他权力或利益的控制,处于超然中立状态,确保执法的公正性和及时性。如香港的“廉政公署”、新加坡的“贪污调查局”等机构行政与执法合一,毫不畏惧高官大官,在清楚事实的基础上,直接对公职人员的收受礼品行为进行监督。被称为“第四权力”的舆论监督,是新闻媒体拥有的独特力量,能敦促公职人员按照法制和社会生活公共准则规范自身言行。在许多国家或地区,舆论监督和民众投诉举报结合起来形成了最广泛、有效的监督力量。在芬兰,媒体发现官员违规收受礼品可以曝光,公众发现不妥可以举报起诉,并且起诉程序十分简单,只需要发一份电子邮件叙述事件的经过,就可以轻松完成投诉。在香港,群众的实名举报率已由30%上升到60%。[15]

三 境外规制公职人员收受礼品行为对中国的启示

经过几千年的历史积淀,中国注重人情往来的文化十分深厚,在这样的文化大背景之下,相对于境外许多国家或地区,公职人员收受礼品的现象更为普遍,甚至已形成了一种风气。重大节日特别是春节,早已变成一些公职人员送礼收礼的“黄金期”,尽管他们采用的方式比较隐蔽,但对于送礼收礼的双方来说,大家是你情我愿,甚至有些公职人员认为收礼是正常现象,收礼是理所当然的。为了规制公职人员的收礼行为,我国颁布了相应的法律法规以及其他规范性的文件。在法律的层面上,我国《刑法》第394条规定:“国家工作人员在国内公务活动或者对外交往中接受礼物,依照国家规定应当交公而不交公,数额较大的,以贪污罪论处。”在法规的层面上,1993年国务院颁布了《国务院关于在对外公务活动中赠送和接受礼品的规定》,1995年中共中央办公厅、国务院办公厅颁布了《关于对党和国家机关工作人员在国内交往中收受的礼品实行登记制度的规定》,2010年中共中央纪律检查委员会修订了《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》。这些法律法规对于公职人员收受礼品行为的规制具有一定的指导意义,但是也存在着不少明显的缺陷:一是《刑法》规定的仅仅是对公职人员违规收受礼品行为的处置方法,我国没有明确禁止公职人员收受礼品的法律。二是没有对礼品加以明确的界定,并未指出正当与不正当的收礼行为如何区分。三是对礼品的终极处理方式没有明确的规定。四是缺乏对公职人员一年内可接受的礼品总额的规定。五是没有及时修正或更新现有的法律法规,来面对层出不穷的收受礼品的新方法和新问题。从实际效果来看,我国法规发挥作用的力度不大,未能良好规制公职人员的收礼行为。

鉴于我国规制公职人员收受礼品行为的法律法规存在的缺陷,我国可借鉴境外的一些理念和做法,建立起一套完备有效的规范公职人员收受礼品的制度。

(一)制定颁布《防止利益冲突法》《公职人员道德准则》

我国目前对公职人员收礼行为的约束,主要依赖于政府的行政规定。通过借鉴境外的经验,我国需要尽快制定和颁布相应的法律,从根本上禁止公职人员违规收礼,并且用立法和严格执法来引导社会风气向廉洁方向发展。

1.颁布《防止利益冲突法》,禁止公职人员收受礼品

收受礼品制度是防止利益冲突制度的重要组成部分,可制定颁布《防止利益冲突法》,除去规定的例外情形,禁止公职人员收受礼品。在具体操作上,首先,广泛征求公众的意见,提供合法途径让民众参与立法讨论、监督,要避免立法“在狭窄的组织范围内”讨论。[16]其次,立法应尽可能明确,有可操作性,明确规定“基本禁止公职人员收受礼品”、“礼品的含义”、“礼品的处理”、“例外情况”等详细内容。目前中国的一些公职人员视收礼为“惯例”,比如原广东茂名市公安局副局长李天福因涉嫌贪污、受贿受到指控时,竟然辩解说茂名有“惯例”。不得不承认,他道出了官场内一些官员通过送礼进行利益交换的真实情形。若要更好地从根本上解决公职人员的收礼问题,遏制此类“惯例”的发生,立法是极其必要的。

2.制定《公职人员道德准则》,加强公职人员道德建设

加强廉政立法,特别是制定和健全国家公职人员道德法,是境外廉政建设的重要举措。我国公职人员的工作宗旨是全心全意为人民服务,在面对收受礼品问题的时候,公职人员有守护道德底线的义务。制定《公职人员道德准则》,目的在于加强公职人员的道德建设,用特别严格的标准来约束公职人员的收礼行为。2011年10月17日由我国国家公务员局印发了《公务员职业道德培训大纲》,其中明确要求公职人员要有公正廉洁的基本品质,“不以权谋私,勇于同腐败现象作斗争”。《大纲》的制定对于规范公职人员收礼行为具有一定的指导作用,如果内涵抽象的公职人员道德、职业道德,能够进一步细化为《公职人员道德准则》,会对遏制公职人员违规收礼行为产生更为明显的效果。

(二)严格控制可收受的“其他礼品”

不会影响公正执行公务的、与履行公职没有冲突的、甚至与履行公职没有任何关系的“其他礼品”,是公职人员容易违规收受礼品的“重点对象”,我国需进一步加强对收受“其他礼品”行为的控制。

首先,必须完善对礼品范围的界定。《国务院关于在对外公务活动中赠送和接受礼品的规定》中指出,礼品是指礼物、礼金、有价证券。随着社会的进步,礼品的外延形式越来越丰富,至少应包括娱乐、款待、旅游等消费形式或其他形式的有很大利益价值的礼品。其次,增加有关一年内收受礼品限额的条款。《规定》指出每次收受礼品的市场价值不得超过200元,而对一年内收礼的限额没有规定。再者,需设立礼品价值评定小组,认定礼品的实际价值,特别是需要对非标准性工业产品(如古董)、特殊品(如邮票)等礼品进行价值评估,以免公职人员在“礼品价值不大”上钻空子。

(三)规范既收礼品的处置方式

我国规定了“因各种原因未能拒收的礼品,必须登记上交”,即国内对于既收礼品的处置方法是登记、上缴国库。登记上交礼品是一种较好的礼品处置方法,但是礼品上交后的处理方式并没有明确规定,礼品上交这种处置方式后续可能存在以下问题:一是送礼者认为政府已经收受了他们的礼品;二是礼品上缴容易造成上层官员私吞礼品的贪污行为;三是礼品没有得到有效利用,可能造成社会资源的浪费。针对这些问题,我国可借鉴境外对既收礼品的处理措施,首先尝试及时完整地退还礼品,既避免了违规收礼的发生,又可以处理好送礼者和收礼者的关系,让送礼者清楚下次无需送礼。其次是公务人员自己花钱买下超过限额标准的部分,这种行为避免了公职人员私人利益与公共利益发生冲突,表明他收礼品和“买礼品”是私人行为,与他是否为公共权力的行使者没有关系。

(四)严惩公务员违规收礼行为

我国规定“对于收受后应登记、上交的礼品在规定期限内不登记或不如实登记、不上交的,由所在党组织、行政部门或纪检机关责令其登记上交,并给予批评教育或者党纪处分”[17]。可见,我国对公职人员违规收受礼品行为主要采取的惩处措施是党纪处分——警告、严重警告、撤销党内职务、留党察看,这相对于境外的停职、开除、监禁等惩处措施,显得宽容多了。惩处措施的不严厉导致公职人员对收受礼品行为存在着广泛的侥幸心理。境外各国各地区对违规收礼的惩罚极为苛刻,并且以法律作为充分依据。综合我国的具体情况和境外的成功经验,可加强对违规收受礼品行为的惩处力度,根据公职人员具体违规收礼的价值,可处以罚款、严重者停职甚至监禁等惩罚。只有以严厉的惩处方式做后盾,存在收礼动机的公职人员才会自觉收回贪婪之手,不为眼前的小利触犯法网。

(五)完善对公务员违规收礼行为的监督机制

我国现行的约束公职人员收受礼品规定的实施,是一种相对封闭的运行模式,其操作主体主要是行政机关自身,这就往往使得监督者与被监督者合二为一。通过对比国外已成体系的收受礼品监督机制,可以发现,我国对公务员收礼行为的监督机制需要强化。监控机制是一个开放性的监控机制体系,[18]是由多种监督方法和监督渠道组合而成的综合体,我国监督机制需要抓好以下几点。

1.建立统一、独立、专管的监督机构

监督机构要自成体系,专门监督公职人员违规收礼行为,接受上一级监督机构的授权,其他任何机关都无权指挥、干涉监督机构的工作。监督机关所有的选任、调动、奖惩等事项均由监督机构自身或授权机关决定,独立于其他机关之外。纵向的监督机关新机构、新体制,不仅能够对有收礼动机的公职人员形成威慑力,而且能够减少官员收受礼品隐匿不报现象的发生,同时打破监督主体受制于监督客体的僵局,能够避免监督过程中的相互扯皮,使监督机构的权威性得到增强。

2.增强舆论力量对收礼行为的监督

舆论监督可以通过广播、电视、报纸、杂志等传统的传播媒体和新兴的互联网,曝光甚至批评公职人员违规收礼的不良现象和不当行为。胡锦涛在党的十七大报告中强调指出:“落实党内监督条例,加强民主监督,发挥好舆论监督作用,增强监督合力和实效。”在对收礼行为进行监督时,舆论监督作为一种无形的社会力量,渗透在公职人员工作和生活的各个领域。马克思说,舆论是一种“普遍的、无形的和强制的力量”,它对公职人员的收礼行为形成某种约束,而且制衡着公职人员的权力行使。我国需要为舆论监督创造一个良好的环境,增强舆论力量对收礼行为的监督。

3.拓宽民众监督渠道

民众监督是对党和政府的监督的重要形式,邓小平强调:“要有群众监督制度,让群众和党员监督干部,特别是领导干部。”[19]民众监督是人民群众历史主体地位和国家主人翁地位的根本体现,同其他的监督形式相比,民众监督更具有根本性、广泛性。但民众监督不具强制性,我国目前有些地方官员收礼已经成为一种风气,根本不会理会群众的看法,有的地方甚至还存在压制、打击报复监督群众的现象。拓宽监督渠道是实施监督的必然条件,也是当前实施有效监督的薄弱环节,还需要从法律程序上保证民众监督渠道的畅通,保护监督者不被打击报复,这也是完善参政党的监督机制的重要环节。

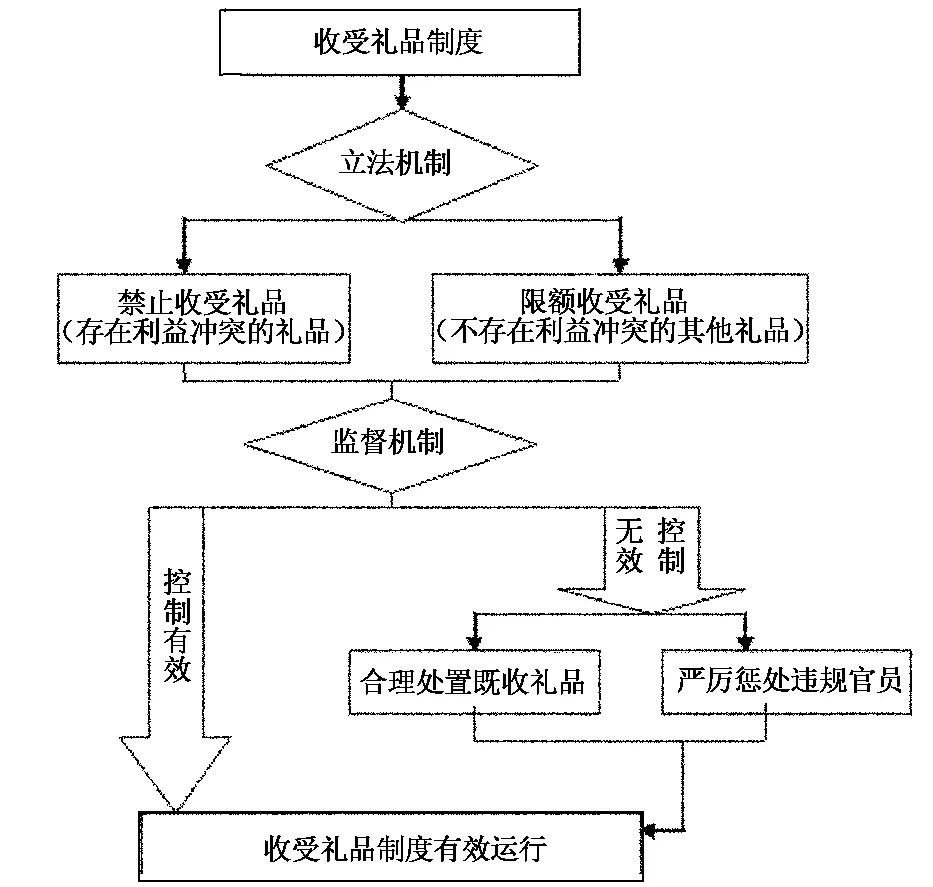

综上所述,借鉴境外各国各地区的公职人员收受礼品制度,我国的公职人员收受礼品制度的运行如图1所示。要想从根本上规范公务员收受礼品行为,我国必须制定相应法律法规,设立专门的监督管理机构,基本禁止公职人员收受礼品,合理处置既收礼品,严惩违规收礼的公职人员,使我国的礼品制度真正发挥实际效用。

图1 公职人员收受礼品制度运行图

[1] OECD Managing Conflicts of Interests in the Public Sector,A Toolkit[M].OECD Publications.2005.

[2] 信贤.浅析收受礼品隐匿不缴行为的认定[J].政法论丛,2001,(5):64-72.

[3] 中央纪委法规室顾问组.收受礼品与正常馈赠、收受贿赂的区别[J].中国监察,2002,(7):46.

[4] 王沪宁.当代国外腐败问题研究[M].上海:上海人民出版社,1990.372.

[5] Korea Code of Conduct for Maintaining the Integrity of Public Officials[Z].Presidential Decree No.17906,Feb.18,2003.

[6] U.S.Code.Title18,Part 1,Chapter 11-Bribery,Graft,and Conflicts of Interests[Z].

[7] U.K.Parliament.The Civil Service Code[Z].11Nov.2010.

[8] 李有观 译.芬兰怎样防止腐败[J].检察风云,2008,(22):52.

[9] 何艳.外国收受礼品金额规定一览[N].环球时报,2006-09-29(4).

[10]徐向林.芬兰公务员流行“AB”制[J].廉政瞭望,2009,(3):59.

[11]美国行政部门雇员道德准则 [EB/OL]http://www.hnswdx.gov.cn/gwy/show.asp?ID=2977&menuid=719

[12]张莺.世界上最廉洁的国家[N].上海译报,2008-02-20(5).

[13]多国用制度约束收受礼品行为[J].廉石,2011,(1):20-21.

[14]乔磊.美国公务员如何“收礼”[J].传承,2010,(1):52-53.

[15]张云新.内地与香港廉政的比较[J].前进论坛,2002,(2):19-20.

[16]苏珊·罗斯·艾克曼.腐败与政府[M].北京:新华出版社,2000.175-176.

[17]中共中央办公厅、国务院 办公厅.关于对党和国家机关工作人员在国内外交往中收受的礼品实行登记制度的规定.[EB/OL]http://wuxizazhi.cnki.net/Article/ZBJZ5Z2.003.html.

[18]里克·斯塔彭赫斯特,萨尔·T·庞德.反腐败——国家廉政建设的模式[M].北京:经济科学出版社,2000.115.

[19]邓小平文选:第2卷[M].北京:人民出版社,1994.332