薄差层补孔后油层动用特征研究

张泽铭 (中石油大庆油田有限责任公司勘探开发研究院油藏评价室,黑龙江 大庆 163000)

薄差层补孔后油层动用特征研究

张泽铭 (中石油大庆油田有限责任公司勘探开发研究院油藏评价室,黑龙江 大庆 163000)

聚驱开发后期,为最大限度缓解注入困难,必须对区块分子量进行下调。分子量下调后,特别是薄差层的补孔,势必引起聚驱注入特征发生较大变化。通过对分子量调整前后注入参数及注、产剖面变化的分析研究,确定了聚驱后期高-中分子量变更后注入剖面的变化特征,同时通过研究注入井的层段吸水状况,搞清了补孔注入井层段动用变化情况及补孔层段未动用成因类型,并由此编制了配套调整方案,并取得较好效果。

薄差层;补孔;油层动用特征

聚驱开发区A块2004年投入开发,方案设计将葡Ⅰ组相对好层A2、B2、C2、C3作为优先开采对象,其他3个层段作为潜力接替层保留[1]。2006年A块分子量调整至3500×104,2007年6月调至2500×104,2008年底平均聚合物溶液浓度上调至2500mg/L,2010年末区块注入困难矛盾逐步加重。针对该问题,首先开展了化学解堵等措施增注,并随后进行了针对性的注入浓度下调(配注浓度由起初的2500mg/L下调至1400mg/L),虽在一定程度上缓解注入困难加剧的形势,但未能从根本上解决实际问题。因此,将区块所用聚合物分子量进行下调,做好体系调整前后油层动用特征变化研究,稳定聚驱后期开发形势十分必要,同时对于总结清配污稀体系也十分有益。

同时随聚驱开发逐步深入,对薄差层段的动用日益成熟,通过潜力分析,研究确定了41口钻遇砂体为河道砂,补孔后可形成一类连通的注采井作为措施对象。补孔实施以后,需要进一步研究确定补孔井的层段动用情况,为调整方案的科学编制提供依据,同时为促进薄差层段的有效动用提供保障。

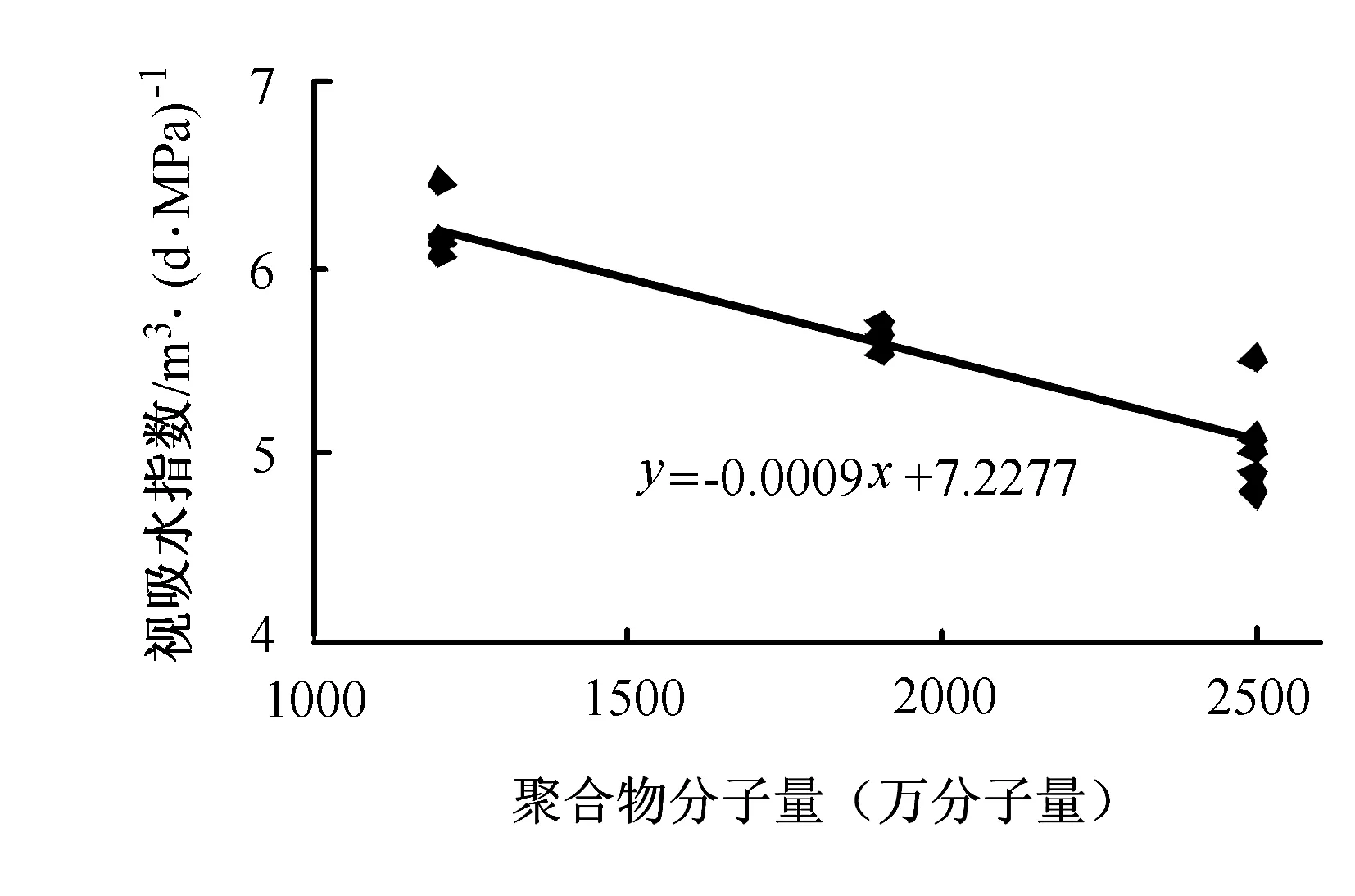

1 不同分子量视吸水指数变化特征

图1 聚合物分子量与视吸水指数关系图

2011年至今,区块共经历3个不同分子量聚合物注入阶段,从区块聚合物分子量与视吸水指数关系曲线看(见图1),随分子量增大,视吸水指数呈线性递减。2500×104分子量体系区块平均视吸水指数为5.07m3/(d·MPa),1200×104分子量体系为6.19m3/(d·MPa),1900×104分子量时为5.63m3/(d·MPa),表明随分子量下降,聚合物溶液在油层流动过程中的渗流阻力下降。

2 不同注入体系油层动用状况

2.1从小层看,吸水部位向高渗小层集中

1)非补孔井 非补孔井方面,统计16口注入井监测资料,按地层系数分级统计看,2500×104分子量注入体系下地层系数小于0.1μm2·m的吸水小层63个,相对吸水比例28.32%,不低于0.5μm2·m的吸水小层28个,相对吸水比例21.06%。调低分子量后,地层系数小于0.1μm2·m的吸水小层52个,减少11个,相对吸水比例为16.08%,同比下降12.24%;地层系数不低于0.5μm2·m的吸水小层36个,增加8个,相对吸水比例36.23%,同比上升15.17%。

2)补孔井 补孔井方面,统计9口注入井监测资料(见表1),吸水小层的变化趋势具有与非补孔井相同的特点:高渗层吸水量明显增加。结合补孔井补孔层段动用看,尽管补孔层段整体动用较好,但动用层段中吸水小层分布不均匀,以高渗小层为主。

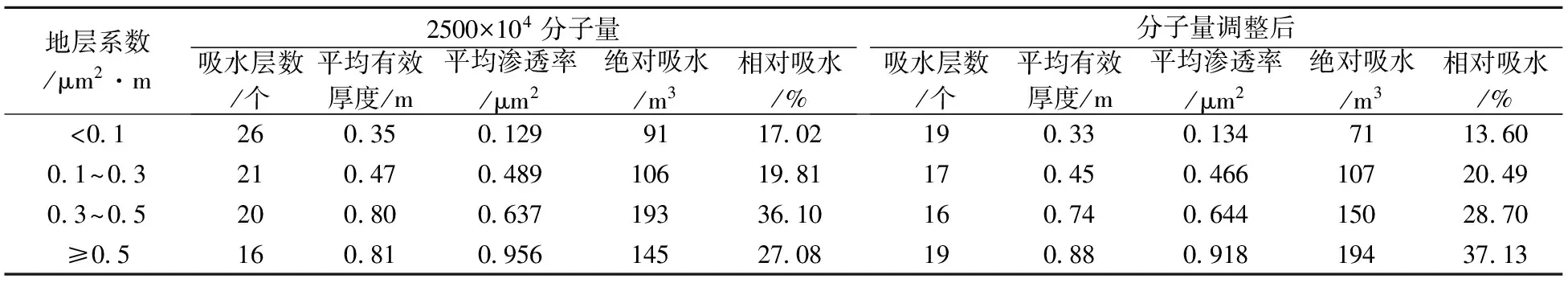

表1 补孔井不同分子量体系小层吸水状况对比表

2.2从层段看,吸水部位向下部优势层段倾斜

图2 分子量调整前后层段相对吸水柱状图

从注入井层段吸水情况(见图2)看,分子量调低至1900×104后,上部A、B层段吸水比例分别下降5.86%、4.78%,下部层段吸水比例同比有所提升,C层段吸水比例提升9.13%,动用不均衡性有所加强。

2.3区块采出井的动态变化特征

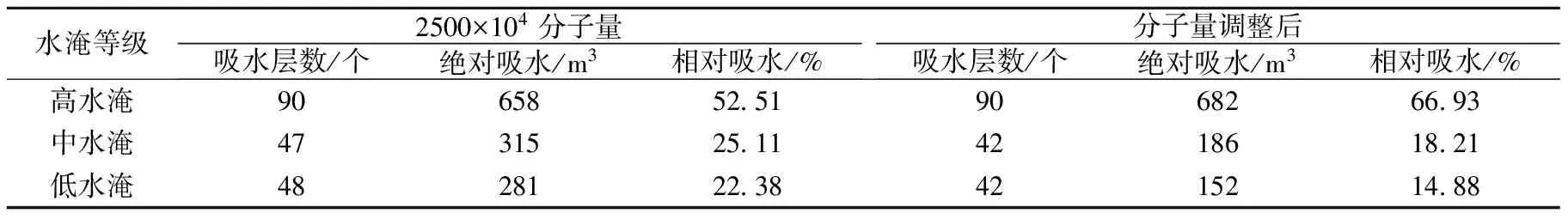

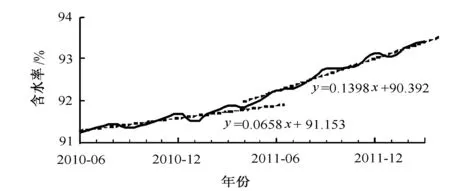

1)未补孔井采出液含水上升速度有所加快 统计不同水淹级别油层吸水状况(见表2)看,分子量调整前后对比,尽管高水淹层吸水层数未变,但绝对吸水量上升24m3,吸水比例增加14.42%。受此影响,实施分子量调整后,未补孔采出井综合含水上升速度有所加快(见图3)。

表2 分子量调整前后不同水淹级别油层吸水状况统计表

图3 区块未补孔井采出液综合含水变化曲线

2)补孔油井新补开层段采出比例有所下降 分子量下调后,优势层段吸水比例有所增加,导致部分采出井原开采层位动用加强,补孔层段产出比例下降。如P904井,实施补孔初期,P904井补孔层段PⅠ21层产液量6.4t,占总产出比例26.02%,目前,该层产液量为3.7t,占总产出比例10.03%。所以,需要对周围供液井配注方案进行调整,加强补孔层段动用。

3 补孔前后层段动用特征对比

从新补开目的层动用情况看,统计目前12口注入井的同位素监测资料,前后对比共计新补开小层18个,其中10口井共14个小层得到有效动用,4口井4个小层动态监测资料显示不吸水,层数动用比例为77.78%,有效厚度动用比例为69.1%,相对吸水19.6%。

3.1补孔前后油层动用变化类型

通过对吸水层段的统计分析,注入井补孔前后油层动用变化共有以下3个类型:

1)层间返转型 即原注水层段补孔前动用较好,实施补孔以后,吸水层返转至新补开层段。该类型注入井补孔前多呈顶压欠注,油层表皮系数较大,渗流能力低;实施补孔以后,新补开层段由于相对优势而产生比较明显的层间矛盾,从而导致吸水层段由原注水层转向新补孔层。

2)层内稳定型 即补孔前后吸水层段并未发生变化,原吸水层段依然动用,而补开层未动用。该类型注入井纵向油层一般具有较突出的层间矛盾,特别是底部C2、C3层不但自身油层发育较好,而且往往因不发育稳定界面而采取合层注入,措施井补开层段发育较差,以小规模窄条带顺直型河道砂体为主,导致补孔层动用难度相对较大[2]。

3)层间均和型 即补孔前后新老层同时得到有效动用。该类型注入井的油层发育比较理想,层间隔层厚度满足分层注聚条件,从而实现各层段分开注入,有效避免层内干扰[3-4],保证了注入井各个层段的合理有效动用。

3.2补孔前后新老层同位素测试剖面吸水情况

从补孔前后新老层同位素测试剖面吸水情况(见表3)对比看,原层段吸水量虽有所下降,但平均单层吸水比例仍然比较高,约为新补开层段的2倍;从强度看,原层段的吸水强度仍然要远高于新增的吸水补孔层段。

表3 新老层吸水差异对比

4 补孔层段未动用成因类型

结合同位素测试成果,统计共有4口井4个层段未得到动用,结合静态解释成果,未动用原因如下。

4.1补开多层(2层及以上)部分未动用

如P905井,该井二次补孔层位共3个,其中PⅠ11、PⅠ12(葡萄花油层Ⅰ油层组11、12小层)为一注水层段,PⅠ21与原注水层PⅠ22划为同一注水层段,总注水层段由2个增至3个。最新补孔后同位素监测资料显示,射开5个小层中,吸水小层只有PⅠ11、PⅠ12,与补孔前对比,层段吸水呈现出层间返转、新补孔层优势明显的特点(见表4)。

表4 P905井射孔层位情况统计表

该井补孔前长期顶压欠注,尽管注水层段有效厚度较大,但由于长期注聚且从未进行任何增注措施,使该井油层物性逐渐变差,同期试井资料解释成果显示,层段有效渗透率为0.0137×10-3μm2,表皮系数2.897,属污染严重型;实施补孔以后,新补开层段渗流阻力相对较小,致使该井吸水层段返转至新补孔层。

PⅠ21未得到动用的主要原因在于自身油层发育差,射开有效厚度仅0.3m,渗透率0.047×10-3μm2,且2侧被团块状表外砂体包夹,容易使注入溶液流动受阻而导致层段憋压,导致注入困难。

4.2补开单层但未得到动用

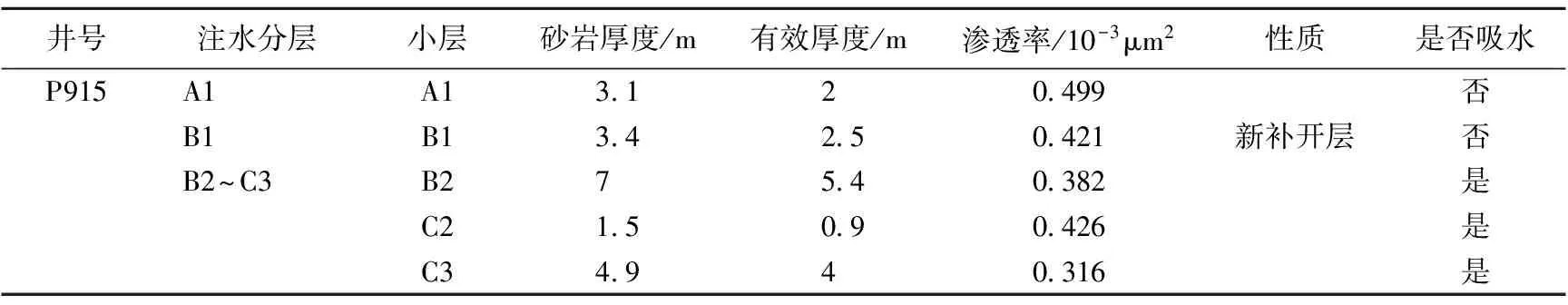

如P915井,该井实施补孔层位为PⅠ21,并作为单独的注水层段,该层段射开砂岩3.4m,有效2.5m,平均渗透率0.421×10-3μm2。补孔后同位测试资料显示该层不吸水(见表5)。

表5 P915井射孔层位情况统计表

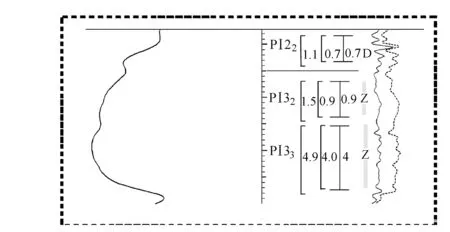

图4 P915井测井曲线

从测井曲线(见图4)看出,该井下部PⅠ22~33各层发育好,微电极幅度差大且平缓,泥岩隔层特征不明显,因隔层不发育而合成大厚层,导致层间矛盾加剧,影响上部层段动用。

另外,该井原层段PⅠ11也受到了上述原因制约,该层除在投注初期显示少量吸水外,近2年吸水剖面均不吸水。除此之外,P915井该层钻遇的河道砂体呈窄条带状顺直形分布,展布面积小也是影响油层动用的因素之一。

5 动用方案编制实施与成效

为了促进不吸水层段动用,加强吸水补孔层的动用水平,针对不同注入井的层段吸水特征,编制实施了层间测调11口,重划2口,高渗层停注7口。方案实施后,注入井补孔层动用层数增加0.84个,吸水比例增加3.36%,周围对应补孔采油井平均单井日产液量保持平稳,日产油上升0.49t,综合含水下降0.2%,采出液见聚浓度下降23mg/L,受效明显。

[1]李艳华,王俊魁. 油田产量递减规律与储采比合理界限的确定[J]. 新疆石油地质,2002,23(4):33-35.

[2] 张煜,王国壮,张进平,等. 层状断块油藏特高含水期细分开发技术[J]. 石油学报,2002,23(1):56-60.

[3] 相荣成,张有才,姚海晶. 油井压裂前后产量递减规律预测方法[J]. 大庆石油地质与开发,2001,120(5):32-33.

[4]张晓芹,关恒,王洪涛,等.大庆油田三类油层聚合物驱开发实践[J].石油勘探与开发,2006,33(3):374-377.

2012-12-24

张泽铭(1986-),男,助理工程师,现主要从事油田开发方案编制及实施跟踪方面的研究工作。

TE323;TE348

A

1673-1409(2013)10-0110-04

[编辑] 洪云飞

——以吉木萨尔芦草沟组为例