缅怀程十发先生

俞汝捷

医药与创作

我与程十发先生相识几十年,最初的交往与书画无关,但至今回想起来,仍让我感到温馨。

那是1972年,我父亲病重住院,需要服用潘生丁以缓解心绞痛,而“文革”期间的医院备药有限,要求病人家属自己想办法。一筹莫展之际,我中学时代的同窗好友、摄影家马元浩向他的岳父十发先生谈及此事,程老立刻找到他在医药界的朋友,为我代购了几瓶潘生丁。之后药罄,又曾请他设法。那时他自身的境遇并不佳,不但顶着“反动学术权威”的帽子,一度还因所谓“黑画”而遭受批判,但他慨然为我这陌生的晚辈伸出援手,令我深为感动。作为回报,我曾将抄家劫余的一方清末民初制作、配有红木盒盖的砚石赠送给他。因为砚石是平的,尚未开过(将砚石雕磨成砚台的形状称为“开”),我有点抱歉;但他一再说:“不,不,这是很好的端砚,谢谢,谢谢。”大约一年后,他告诉我说:“你送我的砚台,我已请人开好了。”

程十发画作

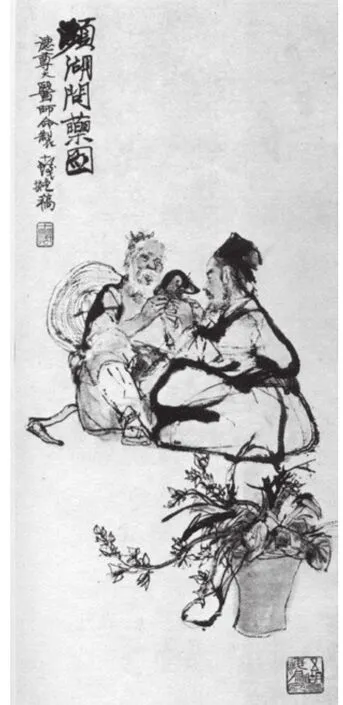

若干年后,当我为《程十发书画》各册作序时,才了解到原来程老出身中医世家,关爱病人原是自小受到的熏陶。于是我问道,他多次作《问药图》、《针灸图》,是否与家庭背景有关?他说,这些画里包含两层意思。第一层当然是对救死扶伤精神的赞美。实际上他本人也有过一次奇遇,是在抗战胜利那一年,他正患着久治不愈的淋巴腺结核。一天,他坐在杭州西湖边,一位素不相识的老者刚从身边走过,忽又回转身来,望着他溃烂的脖子,主动介绍了一种用海马治疗此病的秘方,说完离去,连姓名都不肯留下。程老后来果然靠该方治好了顽疾。这件事使他终身难忘,当他塑造华佗、李时珍等艺术形象时,很自然地融进了切身感受。

第二层意思是,程老非常钦佩李时珍跋山涉水遍寻药草,又到处向老农、向江湖郎中请教的精神。他认为画家也应该走向生活,走向民间;他本人就一向重视民间艺人的创造,惯于从民间艺术吸收养分。所以,他画《问药图》,刻画那个面目清癯、神情专注、态度诚恳的人物,既是对李时珍的讴歌,也寄托了自身的理想和追求。

我曾为程老笔下的历史人物题过几首七律,其中《李时珍》一首大致包含了上述意思——

独著奇书意自痴,千花百草性谁知?

东西南北皆寻遍,渔猎耕樵尽拜师。

当道从来多短视,人间毕竟忆良医。

因怀桃柳西湖路,老叟传方为指迷。

作序与得画

程老是“文革”后率先出版画册的画家之一。20世纪70年代末,他有两种集子陆续问世:一种是大型画集,由广州美院迟轲作序;另一种是西泠印社出版的小型分类画集,由我写序。后者的全称是《程十发书画》,共9册,副题分别为《山水树石》、《翎毛花卉》、《走兽鳞介》、《滇南塞北》、《历史人物》、《书籍插图》、《舞台艺术》、《红楼故事》、《书法篆刻》。计划中还有带补遗性质的第10册《砚边拾遗》,后来因为又出了别的画集,该册就没有再编。这套书画采用方形的24开本,各册除作品外,还收有一些草稿,由此可看出画家的构思过程。书名题字,约请了关良、谢稚柳、陈佩秋、刘旦宅等诸多名家;而我所作9篇序言的标题则全由韩天衡书写,看上去既精致又琳琅满目。不久前马元浩告诉我,由于当初购齐9册的人不多,而物以稀为贵,目前旧书市场上,一套完整的《程十发书画》的售价已高达2至3万元人民币。

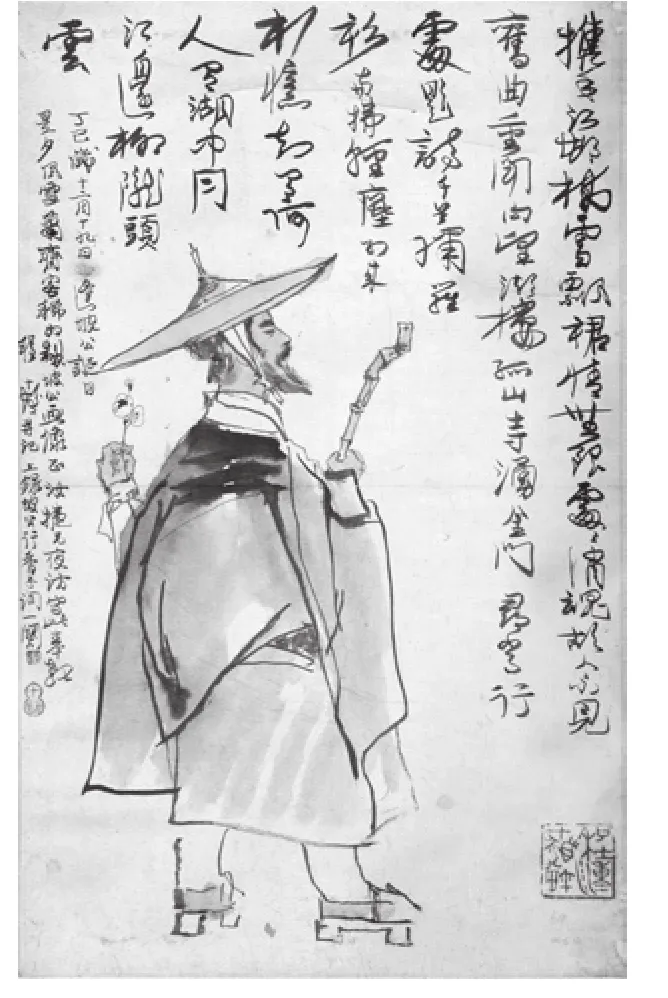

作者珍藏的程十发作《苏东坡》

我的序言,以评介程老各种类别的作品为主,同时也叙及他的生平和创作道路。原文俱在,不必赘述。想说的是,我那时并不常来上海,有些需向画家本人了解的问题,是通过写信来解决的。程老当时极忙,不但有各种稿约、各种会议,而且他以擅画少数民族人物而蜚声滇南塞北,因此一些自治区有活动也总是请他参加,但他仍然抽空回答我的各种问题,或寄给我相关资料。在我保存的信件中,有一封便是他1978年12月住在南宁邕江饭店时利用中午休息时间写成的,信中回答了我提的诸如“上海美专的旧址在何处”等11个很琐碎的问题。随着时间流逝,这些信件和资料已变得愈来愈珍贵。

水土流失、植被破坏是我国泥石流多发的原因之一。在泥石流等地质灾害高发区,应加大环境保护力度,实行治水、治土和工程防护的综合治理策略,是为治本之策。我国环境综合治理取得了较为显著的效果,应进一步推进。目前主要的几种综合治理模式如表1所示。

在为他作序的那两年中,我从未向他求过字画。我目前珍藏的一幅《苏东坡》,得来是很偶然的。那是1978年初,我路过上海,去程家探访。他刚绘完一幅苏东坡头戴斗笠、一手持梅、一手握杖的图像。可能是当晚正下雪的缘故,他在东坡词中选了一首有“桥雪飘裙”之句的《行香子》题在画上。我来到画案前时,他正在题跋:“丁巳岁十二月十九日正逢坡公诞日,是夕风雪,萧斋客稀,为制坡公画像。”看见我,他高兴地说:“今天是苏东坡生日,这幅画就送给你。”随即又写道:“正汝捷兄夜访,写此奉教。”写完后发现跋中出现两个“正”字,便又换支干净的笔蘸水后将第一个“正”字洗去(细看仍有痕迹)。这幅画妙在线条的简洁有力和人物神情举止的逍遥自得,它让我马上想到了东坡在《定风波》中的自我写照:“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行,竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。”

此画后经马元浩拍摄,收入《程十发书画·历史人物》中。

批语与考证

若干年前人们曾对作家的“非学者化”表示忧虑,其实对于书画家来说学养的深浅同样会影响创作成就。在同程老交往中,他的好学深思,特别是他对昆曲的熟谙、对红学的探索给我留下了很深印象。

还在“四人帮”肆虐时期,程老给我看过一本油印的《关于红楼梦问题(江青同志与美国作家维特克夫人谈话纪要)》,上面有他的数十条批语,都是对江青所犯常识性错误的揭露。譬如,当江青谈到曹寅“这个人很有学问,能作曲(不是北曲)”时,他批道:“曹寅所作《续琵琶》,正是北曲。”当江青谈到薛宝钗念给贾宝玉听的那首《寄生草》系关汉卿所作,并将关与但丁、莎士比亚胡乱比较一通后,他又批道:“《寄生草》引自清初丘园所作传奇《虎囊弹·山亭》,并非关汉卿所作。”与程老稍熟的朋友,都知道他谈起昆曲来如数家珍,许多舞台形象简直就活在他的心中,以此之故,他画的戏曲人物也特别传神。即拿《虎囊弹·山亭一瞥》来说,图中鲁智深叉腿扬手,目光炯炯,正喊出“卖酒的!”几个字,舞台上那个莽和尚活脱脱地被搬到纸上来了。

由这些批语,自然引出《红楼梦》话题。程老在上世纪50年代曾给《红楼梦》配过插图,70年代以来又以《金陵十二钗》、《菊花诗》等为题画过不少组画。关于他创作时的所思所想和前后画风的改变,我们有过深入交谈。在他提供的资料中,也有一份与此相关。那是他答另一位友人的信稿的抄件,信中所谈均为绘制《金陵十二钗》的意图与体会。

程老谈得更多的是对《红楼梦》的考证,包括程伟元、高鹗是否见过比甲戌本和庚辰本更早的抄本、脂砚斋对贾雨村《中秋咏月绝句》的批语影射现实中的什么人、传世的两幅曹雪芹画像是真是假,等等。而尤令我感兴趣的是他对脂砚斋和畸笏叟的考证。他从《红楼梦》中“老货”一词的用法考出脂砚斋是个老太婆,又从畸笏叟批语中提及的“浙省发其”,想到此人可能即为乾隆时以白描美女著称于世的画家余集,从而为多年来困扰红学界的老问题提供了解决的新思路。后来,我曾将他的谈话整理成《天空海阔话〈红楼〉》一文,作为《程十发书画·红楼故事》的代序。由于他的见解十分独特,该文曾被《红楼梦学刊》转载。

在我保存的程老资料中,多数谈的也是红学考证问题,其中有一份钢笔写成的文稿,还有几张毛笔宣纸书写的札记。他把这些札记称为“笺证”。所有这些文字都写于“文革”岁月。那时人们写作倍需谨慎,阅读也得小心,因为“迷恋封资修”乃是一大罪名。惟独《红楼梦》,却因毛泽东说过“要读五遍”,于是成了可以“合法”研读的书。而程老的红学札记既可作为书法来欣赏,更有特殊的学术文化意蕴,在我看来,其价值不亚于他的其他作品。

赏析与鉴定

程老喜爱收藏。他的藏品不是束之高阁,而是用来赏析、借鉴。他自刻过一方句为“供养白阳、青藤、老莲、新罗、清湘、吉金、八大、两峰之室”的印章,可以说是我见过的句子最长的斋堂印。他又有几方“十发梦见莲子”、“十发梦见悔公”的闲章;还有一方鉴藏印,刻的四个字是“吾亦低头”。凡此都反映了他对先辈的景仰和师承的广泛。如果你要同他探讨某位书画家或某个流派的优劣短长,他能兴致勃勃地陪你说上大半天,其中必有令你感到新鲜的见解。

他也精于鉴定,而且实事求是。有次,一位亲戚托我将一幅落款“八大山人”的花鸟立轴拿去请他鉴定,我觉得不像,但还是随手携去了。程老打开画一看,哈哈大笑起来,说:“假得一塌糊涂!”

又有一次,我带着一幅抄家发还的祝允明(1460—1526)草书梅花诗长卷去请他鉴定。这次他的态度就完全不同了。他先低下头去仔细地看纸,半晌才对我说:“纸张肯定是祝枝山那个时代的,墨色、印泥,都没有问题。” 接着他展开长卷,反复地看字,认为确系真迹无疑,不过他也藏有一幅祝氏真迹,系晚年所书,比较起来,他觉得还是他那幅写得更有气势。最后又说:“别的方面,你自己还可以去考证。”手卷上原有康熙年间吏部侍郎兼翰林院掌院学士汤右曾及其他清代名人钤印,程老观后也在卷末钤了印。

后来,我曾专门就该长卷写过一篇《随意挥来 富含天趣》的鉴赏文章,这里就不多谈了。

打扰与回忆

上世纪90年代以后,因程老年事已高,我很少前往打扰。只是在1992年,曾“烦”过他两次。第一次是春夏之交,我去上海探亲,在朵云轩购得一本册页,便想请程老在首页题画。去拜访时,只有他女儿程欣荪在家。欣荪笑道:“他不会画在第一页的。”几天后取回册页,发现他不仅画了一幅山水,而且还主动在封面上题签,写的是“书画雅荟”。但他果然跳过几页,是在中间一页作的画。他的谦虚给我造成了麻烦,因为后请的诸位如吴丈蜀、周韶华等都只肯接着往后挥毫,唯有姚雪垠在我坚请之下才将两首绝句题在程老山水之前。然而前面还有两页空白,至今无人肯写。

第二次是秋冬之际,武汉黄鹤楼公园内新建了一座白云阁,需要拟几块匾额请人题写。我忝任该楼文化顾问,便建议借用《文心雕龙》中的两句话,将面向长江的一块题上“视通万里”,以切景致;而将背面的一块题上“思接千载”,以呼应“白云千载空悠悠”的诗意。当下又商定两块匾分别请程老和朱屺瞻题写;不久我就同该楼工作人员一起飞往上海。为了让程老有思想准备,行前我先给他写了封信。

程十发为武汉黄鹤楼白云阁题写的匾额

出乎意料的是,一见面,程老就说:“你的信已收到,字也已经写好,寄回武汉了。”这让我们喜出望外。于是我又得寸进尺,告诉他,作为文化名楼,黄鹤楼一直致力于收藏名家书画,能否请他再赐画一幅?他又一口答应,说过两天来取。两天后我们得到了一幅精美的花鸟画。程老那时作为画院院长,工作很劳累,在家本应休息,但他谈兴甚高,还同我说了好几个在香港和东南亚办画展时的笑话。

回武汉后,一封上海来信已放在桌上。里面除“视通万里”四个大字外,另有一纸短函——

汝捷仁兄雅鉴:

惠书早悉,多蒙关注,不胜感谢!属书先行寄上乞教。属画待手中积压略轻,即奉转达勿误。专覆 颂

撰安!

祝阖府大吉大利!

十发 十一月十日

明明是我替黄鹤楼向他求字画,他却反过来向我表示感谢,这里的确显示出一种谦和的品格,与他不在册页首页作画的表现正相一致。

以后几年没有晤过程老,但有关他的各种消息仍时常令我起敬,引我深思。我知道他已将珍藏的120余件书画精品捐赠给国家,又听说他曾为昆曲《游园惊梦》中新增的“脱衣”细节拍案发火……

1999年上海人美社出版一部装帧考究的《程十发艺术》,我当年为《程十发书画·书籍插图》撰写的《从〈画皮〉到〈西湖民间故事〉》也被作为序言之一收入。2002年我让在沪工作的女儿去探望程老,他又将一部线装重版的连环画《胆剑篇》签名后交她带回。这两件事使我想到插图和连环画在程老心目中的地位,想到了他在这两个领域辛勤的耕耘与不凡的收获。

2007年程老逝世的讣闻传来时,我正在写一本题为《学诗26讲》的书。哀挽之际,诸多往事浮上心头。我想起了当年他向我细谈儿时逛庙会看戏的趣事,想起了为他画集所作的序,于是在拙著第21讲《散曲的形制》中就此作了回忆:那是将近30年前,老画家程十发先生嘱我为他的一本《舞台艺术》作序,因程老酷爱昆曲,该画册作品又以戏曲题材为主,我便以散曲配文的形式来写序,共作了10首散曲。第一首谈程老儿时经历,标题是《小梁州·闲逛庙会》——

诸般杂耍荟松江,庙会风光。你方演罢我登场,吐清响,妙谛入笙簧。

[幺]孩提心事英雄样,羡须眉七尺昂藏。愿效他,舞枪棒,童声高唱,豪杰兴飞扬。

程老生于1921年。他对舞台艺术的兴趣始于儿时的逛庙会。那时松江东岳庙前有个集市,每逢年节就变得分外热闹。唱京戏的、演武术的、玩杂耍的、说书的、拉洋片的,都来这里各占一隅,竞相演出。程老总是挤在人群前面观看。正像一般男孩羡慕英雄一样,他对才子佳人不感兴趣,而宁肯看大花脸,看刀来剑去的武打。这种兴趣一直保留到老年,在他的舞台速写中,净角题材占了相当的比重。他接触昆曲,则是在读小学“半年级”(相当于今日的幼儿园)时。级主任是一位18岁的男青年,懂得昆曲,常常会在孩子们面前情致缠绵地哼唱起来。程老对那典雅的唱词当然听不懂,可那宛转低回的曲调,那男青年自我陶醉的表情,却给他留下了深刻印象。以后,随着年龄和文化知识的增长,程老自己也渐渐成了一个热烈的昆曲爱好者……