“审艺”何以成学?——读梁玖教授的《审艺学》所思

文‖宗祖盼

一门新学科的建立,当然需具备诸种条件。但某部著作的发表与出版,往往成为一门新学科建立的标志,这却是人所共知的事实。早在艺术学独立之前,德国哲学家鲍姆加登(1714-1762)《美学》一书的出版标志了美学作为一门独立学科的产生,而艺术学与美学分家获得独立也得益于德国学者马克斯·德苏瓦尔(1867-1947)于1906年出版的《美学与一般艺术学》。所以,当拿到梁玖教授所著《审艺学》(图1)时,笔者立刻想到的是,如果“审艺学”这一新的学科得以建立,《审艺学》将无可替代成为其标志性著作。实际上,抛开内容不谈,仅从名称上看,《审艺学》就已带有明显的学科结构论思想。正是出于这样的思考,笔者认为《审艺学》是具有建立“审艺学”的标志性价值的。

一、出场背景与学科界定

一门新学科的建立应该有其产生的背景,即为什么会有“审艺”及“审艺学”概念的提出?自人类文明诞生以来,对“美”的感知和探讨就一直贯穿在整个人类文明发展历程之中,直到鲍姆加登把美学作为一门独立的学科提出来,“审美”开始作为一种哲学思维来对人类审美经验加以概括和总结,并大量借助艺术的外壳逐渐形成其在学理上的统治地位。然而,艺术学独立以来,美学与艺术学之间的纠葛始终存在。归纳起来大体有三种观点:一是艺术学独立于美学但依然包含在美学之中,相似的说法是艺术学始终未能独立于美学;二是艺术学与美学并不存在谁消灭谁,谁包含谁,两者是交叉渗透的关系;三是美学与艺术学应相互独立,有各自的研究对象、任务目标和活动领域。在这个问题上,梁玖先生更倾向于第三种说法。尽管承认艺术与审美有交叉内容,但作者认为它们之间有质的区别,“艺术与美是两家人,各行其道,谁也代替不了谁”。梁玖进一步认为艺术学既然有独立存在理由,美学的论述范围就该适当地缩小。的确,尽管美学独立成科已有200多年的历史,但它的研究对象始终未能统一,对美学研究对象下一个精确的定义还非常困难。当艺术不仅仅停留在“审美”的范畴内活动,“审美”注定陪艺术主体——不管是艺术创作者、艺术传播者还是艺术接受者都走不到底时,艺术学急需新的学理来支撑和论证艺术学科内涵,进而寻找属于艺术自身的学科体系。“审艺”的命题就随之诞生。

应该说,“审艺学”的出场本身就带有了某种“使命”的意味。艺术学从诞生到成长一直处于面临挑战的困境,以前是美学,后来是文学,现在是艺术新现实。梁玖在《审艺学》中将为什么关注并提出“审艺学”归纳为两点:一是追问和试图回答艺术诸多问题的结果;二是基于对一些客观事实的认识,这种客观事实表现在艺术学已独立成科,人类艺术实践和艺术历史的多元性和丰富性,以及艺术扩展了的现实。据此,梁玖在《审艺学》中对“审艺”作了学科界定:所谓“审艺”,就是指人们对艺术的领会。它包含着对艺术本身的领悟性认识、对艺术价值的判别、对现实的艺术反映、对个人命名创造艺术作品水平的判别等基本方面。简言之,审艺研究的重点内涵是人们如何去领悟认识“艺术”这个存在,以及人们如何将自己领会认识到的“艺术”予以创造性表现和传达。对应地,审艺学就是指研究人们对艺术领悟反映的系统学说。

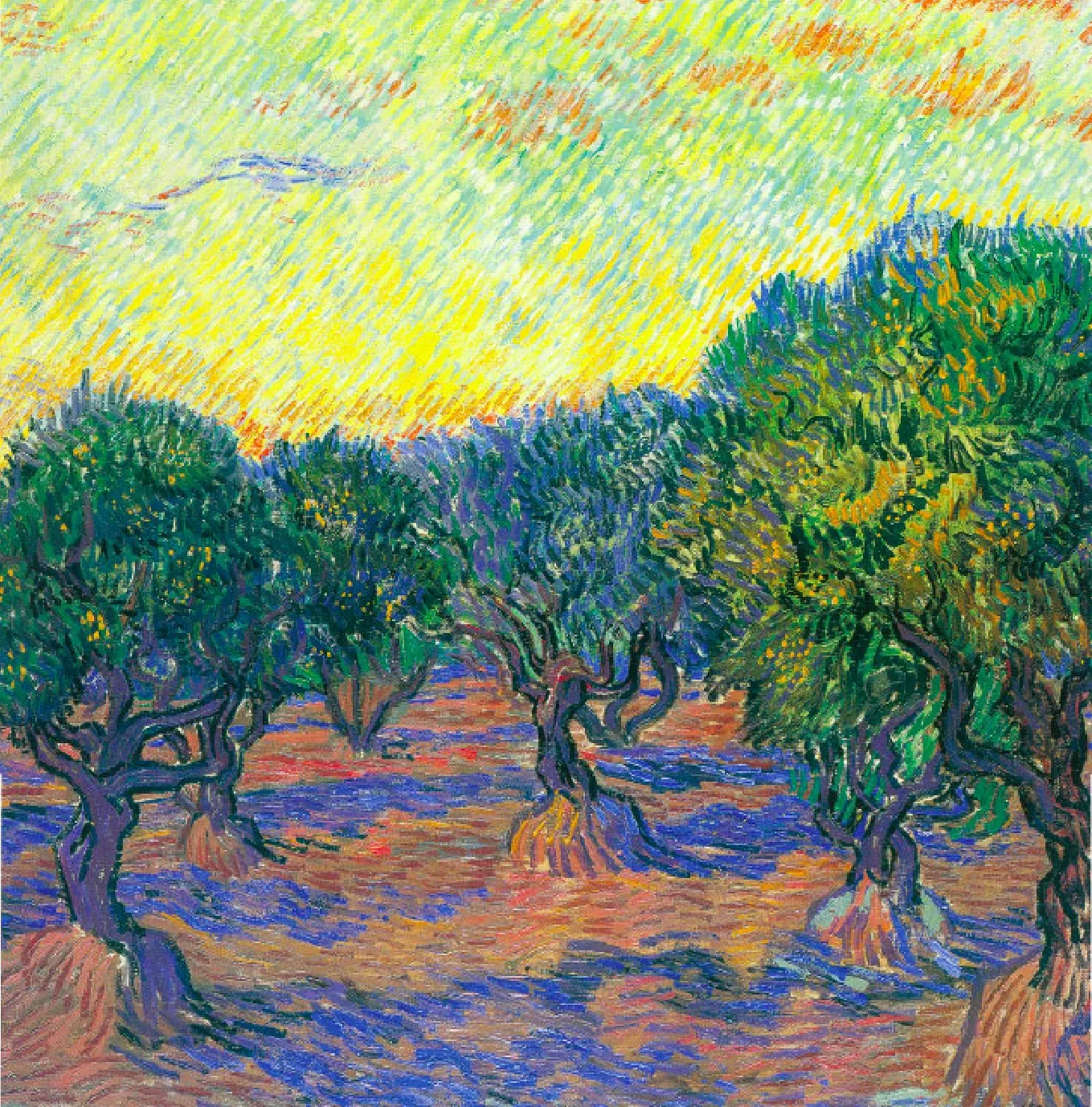

《橄榄树园》 油画 74x93cm 梵高

笔者认为,审艺学将学科研究对象和领域定格为“人类专门审视艺术的领悟和表现行为”有其独到之处。审艺学看似以“艺”为核心,解决艺术的问题,但“艺术”的问题终究是要回到“人”这一主体之中的。审艺学将“人”提高到最高位置,解决的是艺术创造主体“越轨”行为的宽容性对待和受众寻求满足心灵润泽艺术品的愿望。仅从这一点来看,审艺学已划清了与其他艺术学科的界限,其特色与鲜明性不言自明。

二、继承性与逻辑一致性

凡是一门新学科的建立,总是离不开这门学科自身的历史。也就是说,审艺学应建立在整个艺术学科的谱系当中,其前后应具有继承性和逻辑的一致性。审艺学虽然是非审美的艺术研究,但其始终都围绕“艺术”来展开,以“艺术”为中心。离开了“艺术”这个前提,审艺学就成了“无源之水”、“无本之木”,这是审艺学的基本立场。从古至今,不管是“艺”、“术”,还是“艺术”在中西方语境中都有不同的代指。现代意义上的“艺术”概念更是在日本明治时代引入汉字文化圈的。在《审艺学》中,梁玖试图在审艺学的视野下给艺术下一个定义,其目的在于充分认识艺术的内涵和特质及存在价值,以探讨和揭示艺术的本质或艺术本体。梁玖看来,被人类千百年来称之为“艺术”的东西“总是在相似中独步前行”,“具有不同而和的同一性内涵”。这种艺术的同一性不仅在于艺术表现行为上,而更应该是超越时空的,揭示艺术内涵的根本的共性内容。应该说,在审艺学的视野下,尽管艺术主体“为所欲为”得以宽容性对待,但他们终究是“艺术的行为”。他们用“审艺观”去审视和判断,赋予艺术作品“艺术性”、“意味”和“感染力”。他们在艺术的既定范围内活动,具有诉求艺术本体的使命。所以,尽管“审艺学”是一个全新的提法,但并非标新立异。严格地说,审艺学仍然是从属艺术学的,是艺术学科体系的艺术原理性内涵,具有一定的继承性和逻辑一致性。

实际上,自德苏瓦尔将美学与艺术学区别对待以来,西方学术界对划清艺术学与文学、美学、哲学、文艺学等学科界限的努力从未间断过,从德苏瓦尔的《美学与一般艺术学》到里德的《艺术的真谛》,从列夫·托尔斯泰的《艺术论》到罗纳的《艺术哲学》,他们都不一而足地谈论到对“什么是艺术”的思考。在国内,试图以“艺”来概括包括文学在内的艺术门类的学者也不乏其人,如刘熙载、宗白华、张道一、李心峰等。然而,他们要么陷入了以“审美”为出发点的泥潭,要么不够掷地有声。正如列夫·托尔斯泰在其《艺术论》中指出,“尽管谈论艺术的书籍堆积如山,但至今也没有正确的艺术定义,其原因在于,以‘美’的概念作为了艺术概念的基础。”在艺术学还不足以强大到可以用自己的语言说话之前,他们还不敢贸然下结论。在这一点上,梁玖敢于直面“审美”一统天下的格局提出“审艺”,其“敢于创新”的勇气是值得赞赏的。然而,我认为《审艺学》并非是一匹脱缰的“野马”,梁玖在对审艺学的构建和学术梳理上,与前人思想有许多一脉相承的地方,所以,其并不脱离艺术本体,打破常规的做法,也使得读者更能够接受审艺学。

三、“审艺”成学的可能性

一门新学科之所以能够成立,还要看它是否已经成为一门科学。因此,作为一门新学科标志的著作,还必须解释该学科的科学性。这样,“审艺”才有成学的可能性。

在梁玖看来,“审艺”成为的可能性首先应在于艺术的可能性。如果艺术已死,任何艺术创造意图都没有实现的可能。所以,《审艺学》呼唤“打开艺术之窗”,这是第一步,也是前提。按照《审艺学》第三章的行文逻辑,我们大体可以这样把握:艺术因人类需要而产生,这种需要背后的艺术动机便催生了特定的艺术意图,人们通过选择合适的艺术策略,最终将既定的艺术计划转换成为事实,从而达到艺术实现。我们很容易从中得到一条清晰的脉络,即“艺术需求——艺术动机——艺术意图——艺术策略——艺术实现”。作者为什么要大篇幅地论证艺术的可能性呢?笔者认为,当今的艺术面临来自两方面的威胁和挑战:一是艺术在传统与现代的转化当中的逐渐处于一种“失语”状态,“艺术死亡论”仍阴魂不散;二是在当代语境下,新的艺术现象不被接受反而被艺术本身拒之门外,这两者都是与审艺学的核心理论相违背的。在审艺学视野之下,艺术总是在满足人们不断产生的需求中变异存在着,并随艺术文化不断演进。和文化一样,艺术与艺术之间不应该存在谁比谁更优秀,谁替代谁的问题。所以艺术才有了无限扩展的可能性。

然而,当艺术有了可能性,我们还缺少真正意义上的方法论。在寻求艺术实现“艺术新生”的道路上,梁玖创造性地提出了要“远离艺术经验”。具体方法是“更新预存立场”,“适当距离的刺激”和“促进艺术意外事件的发生”。从表面上看,“远离艺术经验”似乎是在处理“新”与“旧”,“传统”与“创造”,“必然”与“偶然”之间的关系,但实际上是力图寻求促成艺术新生的方法。所谓艺术新生就是“艺术的可能化事实”,是“打开艺术之窗”的最终归宿,这也是《审艺学》所要实现的目标。所以,正是有了艺术的可能性和能够创造艺术新生的方法论,我们才说,“审艺”成学才有可能实现。

四、研究价值与存在意义

目前,艺术学独立已是不争的事实,但伴随而来的艺术学“泛化”现象却也无法避免。且不说较为传统的艺术理论、艺术史、艺术批评领域,与艺术学相关的交叉学科更是泛滥成灾,不甚枚举。随着艺术学在我国教育体制上告别文学,升格为第13个学科门类,“艺术学”三个字成为了庞大学科群体的总称,其内涵逐渐边缘化、空洞化。在乌提兹看来,艺术学“主要是一门艺术的哲学,是关于艺术的价值和性质的科学”。这样理解的“艺术学”,与作为学科群之总称的“艺术学”,纵不说有天壤之别,其区别也是一目了然的。艺术学怎样才能真正“说话”?这是艺术学学科发展所面临和亟需解决的课题。应该说,《审艺学》是梁玖对艺术学本体论构建的一次有效尝试,是从围绕艺术本体视点而审视的一个结果,它既有拓宽艺术学研究视野的价值,又有提升艺术认识论、丰富和深化艺术创造实践理论与艺术传播应用、促进艺术批评的意义。所以,研究《审艺学》的价值首先是对于艺术学科学建设而言的。

其次,《审艺学》存在意义还在于对人“意义化生存”的终极关怀。梁玖在谈到审艺学学说确立的存在价值时,主要围绕两大方面展开:一是为人们提供实现意义化生存梦想所需的艺术文化资源,二是为艺术创造者提供本真性艺术学理而帮助促进认知艺术文化和开展艺术创作活动。显然,这里的“人们”与“艺术创造者”一致指向“艺术主体”,应该是包括艺术创造者、艺术传播者和艺术接受者的,具有普遍性。换句话说,审艺学学科建立的意义最后还是回到了对于“人”的意义,这一点无可厚非。无论是充实完善艺术学科系统内涵的价值,还是帮助人们拒绝艺术终结论,识别艺术进步论,亦或是帮助行为主体主动地编码创造艺术作品和译码接受解读艺术文化等,审艺学在试图建造一个能够润泽人心灵的精神王国,它最终是对人“意义化生存”的终极关怀,即“让自己的生命存在在不断创生价值的过程中展示出不平凡、神圣、伟大的意义。”

五、结语

总体上看,审艺学作为一门新学科应有的基本理论体系初成格局。《审艺学》着重讨论了什么是审艺学及其结构内涵,从审艺本体性、艺术同一性、艺术可能性和艺术新生性等维度进行了深入的讨论,阐释了审艺学的内涵和价值,确立了“审艺”的概念。但是,作为一门新学科构建的尝试,一本《审艺学》又是远远不够的。正如梁玖所说:“审艺学研究,既是一个由不知到知的过程。又是一个开放性逐步认识完善的探索过程。关注不等于构建,研究不等于完善。”“要达到研究的理想目标和构建完善的审艺学知识与理论体系,还需要做很多探索性工作。”“审艺学”虽已破茧而出,但离其展翅飞翔的那一刻尚有一段距离。的确,作为具有学科建设意义的《审艺学》有其创新之处,也有不足的地方。过多的新概念可能让读者无法适从,行文的框架还需斟酌改善等等都是要直面的问题。但是我们有理由相信,这本《审艺学》出版的积极意义仍是不可小视的。

当代中国艺术学研究的领军人物凌继尧先生在《中国艺术学学科建设的若干问题》中说:“我对艺术学学科体系的构成的基本态度是:坚持学科壁垒,支持学科扩容。”宽容,但又有所坚持,这是艺术学学科体系建设比较中肯的看法。笔者认为,“审艺观”最大的特点就在于其宽容性。“审艺学”作为初创的艺术学科理论,也应该得到这份“宽容”。我们希望有更多的艺术学界学者参与到审艺学学科的讨论和建设中来,让审艺学的羽翼渐丰;也祝愿梁玖能在审艺学的理论体系上有新的突破,并不断充实和完善。期待新的《审艺学》出版。

[1]梁玖.审艺学[M].南昌:江西美术出版社,2008.

[2]梁玖.审艺学及其价值[J].大连大学学报,2006(1).

[3](俄)列夫·托尔斯泰.艺术论[M].张昕畅,刘岩,赵雪予,译.北京:中国人民大学出版社,2005.

[4]郭勇健.重审艺术学与美学的关系问题——艺术学的尴尬处境及其化解之道[J].艺术百家,2009(6).