唐代福建莆田林藻及其传世的《深慰帖》研究

文‖赵 芳 黄 娴

林藻是福建莆仙地区历史上第一位进士出身的文豪、名宦、书法家。莆仙最早举进士的林藻,是继福安薛令之之后中进士的第二位福建人,接着便有泉州的欧阳詹,所以民谚有“欧阳独步,藻蕴横行”之说。

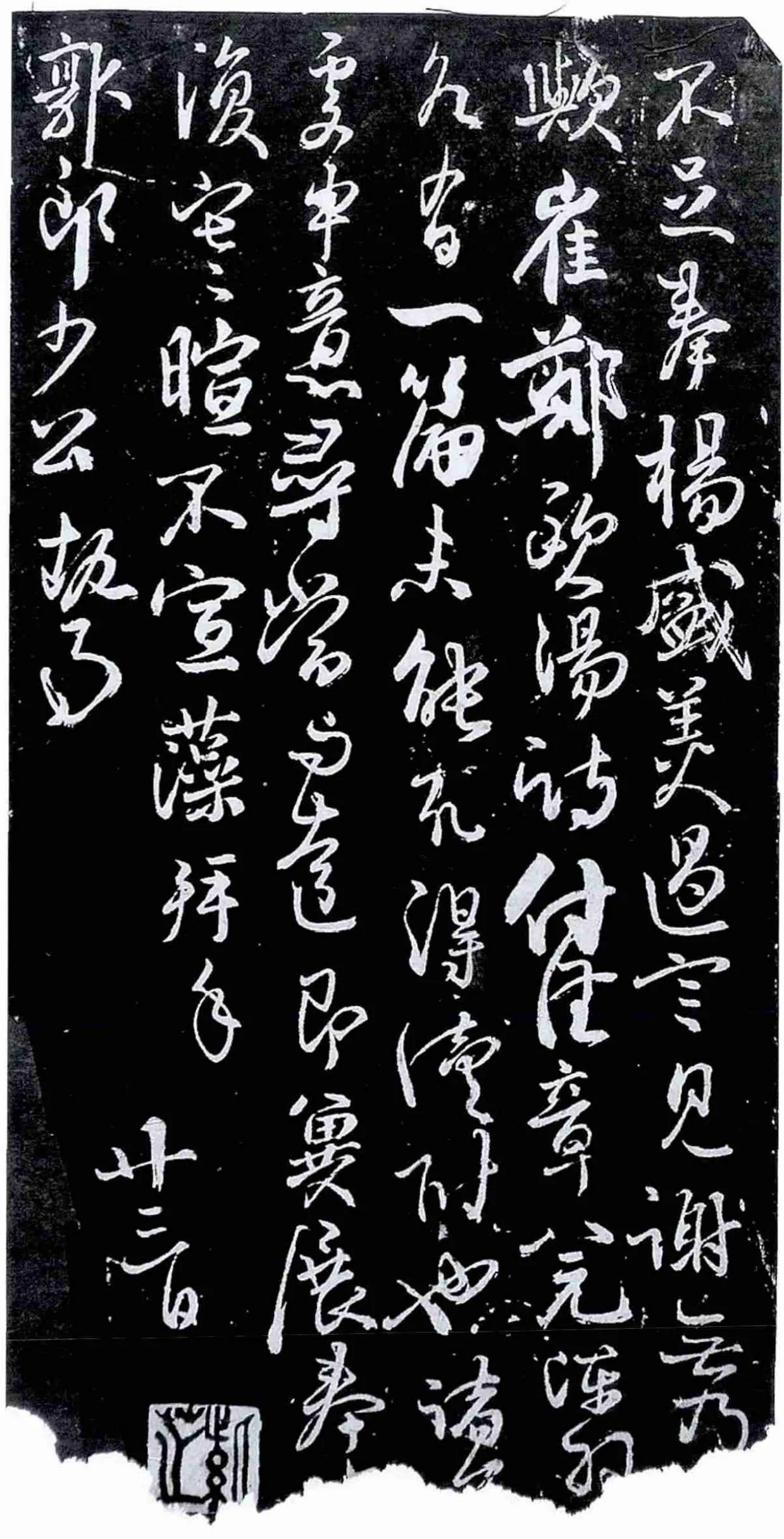

《深慰帖》是历经1200余年而幸存于世的林藻手书的墨迹,此真迹已佚,今仅有刻本传世,文凡十八行,书法秾纤间出,天真烂漫。此帖自北宋徽宗辑《宣和书谱》始见著录,此后历代辗转朝野弥藏,皆有印跋可考。据以奠定林藻为闽中第一书法名家,《深慰帖》居闽中第一名帖之历史地位。

本文拟探索研究林藻及其家族情况,追溯《深慰帖》原本之流传以及今存刻本之种种面目,辩析古今对《深慰帖》的记述与评价,望能去伪存真,有所创获。

一、林藻生平及其家族

林藻(约805年前后在世),唐代德宗贞元时期著名书法家、文学家,字纬乾,莆田县尊贤里乌石(今荔城区西天尾镇澄渚村)人。少年时即立志向学,与欧阳詹、弟林蕴等读书于龟岩。他曾感概说:“张九龄生于韶阳,陈子昂出于蜀都,彼何人斯?”陈子昂,四川梓州人,唐高宗开耀二年(682)进士;张九龄,广东韶州人,武则天长安二年(702)进士,都是生长于偏僻地区而成为唐初最著名最受世人尊崇的文豪、诗人、名宦。所以林藻立之志要在学问上赶上这些前辈。藻的生平事迹见于传记的不多,明代《兴化府志》也只稍举其进京及返闽度建州梨岭的几句题诗,又记载他应进士省试《合浦还珠赋》若干句,如“叙珠来去”云云,主考官杜黄裳赞他:“岂有神助耶?”仅此二端而已。所以《深慰帖》中所涉及的内容,对于认识林藻,颇有增扩阅见之助。

林藻家族的背景,溯自东晋衣冠南渡,八姓八闽之始,林氏即是其中重要的一支。莆田地域原属晋安郡,至隋始置县。居莆的林氏,未明所始。《八闽通志》称至藻及其弟蕴始从北螺移居于澄渚,“凡十年,藻举进士,蕴擢明经。自是闽人相继登第,殆无虚岁。”到唐中叶,林氏家族便以诗书传家。林藻的父亲林披字茂则,莆田人,天宝壬辰(752年)以明经濯第。林藻为林披次子,林披志尚高洁,工钟隶草,尤善小篆。他家教有方,子九人,除林藻贞元七年(791年)举进士、林蕴举明经外,据称其余七人先后入仕,或为刺史,或为司马,或为长史,世称“九牧林氏”。总之,林藻父子兄弟之号称“九牧”,亦堪称八闽之最,其见重于唐代,著录于记载,应是他手书遗迹得以流传且受珍护的重要原因之一。

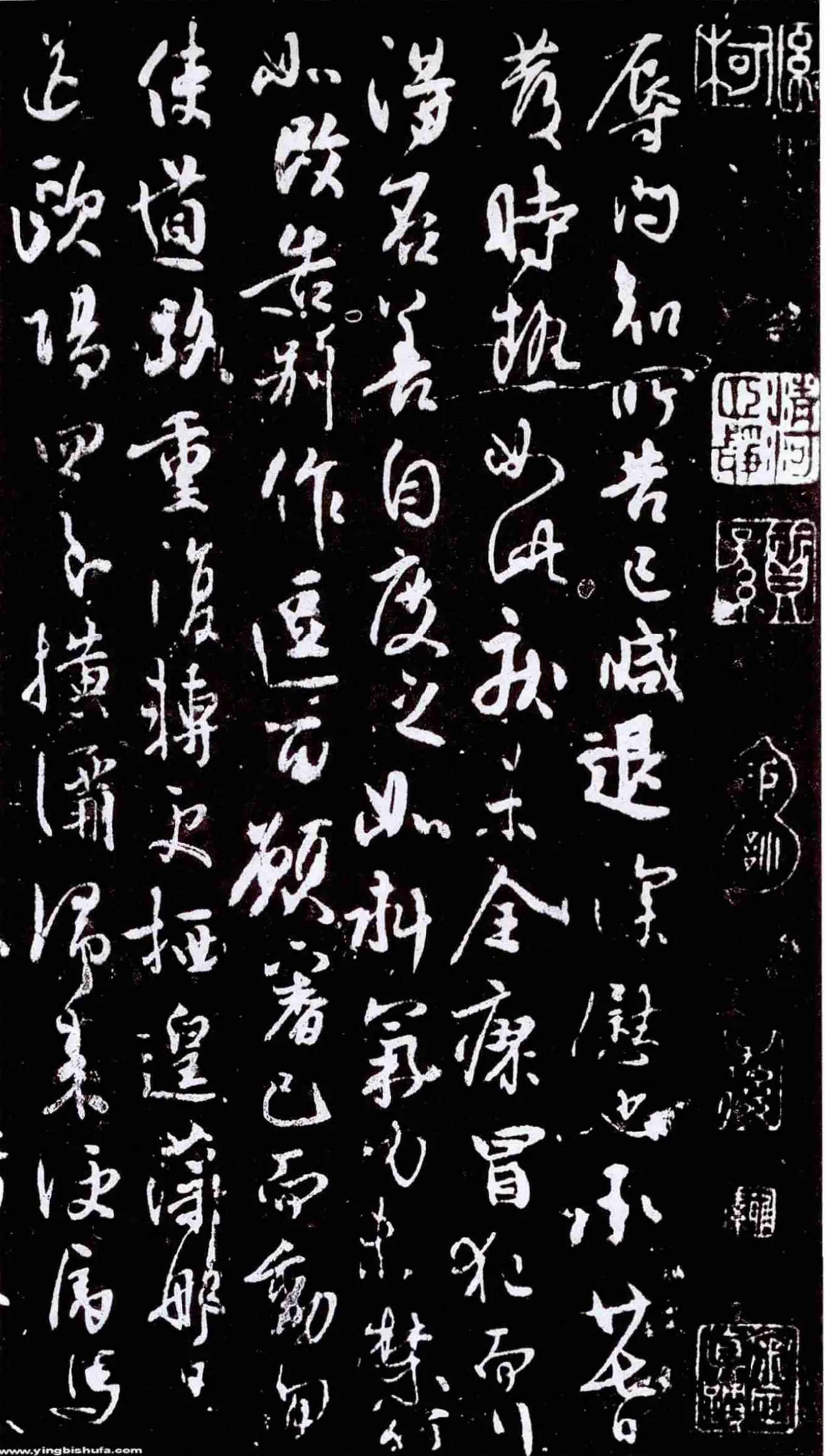

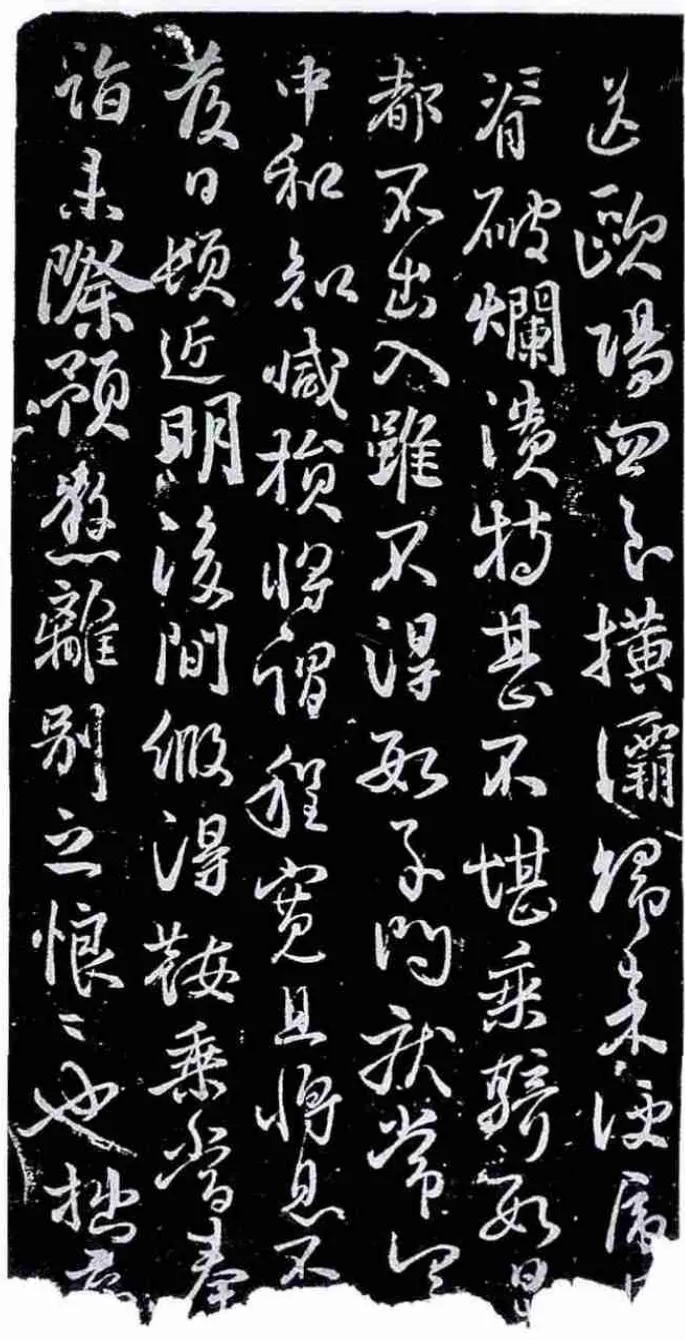

林藻的书法,史称其书正楷学颜真卿,形成“萧疏古淡,意韵近古”的风格,结构正中显得疏朗,用笔有筋骨而自然轻松,直追晋人意韵。其代表作行书《深慰帖》为行草横幅,作品清秀舒展,气韵贯通,潇洒飘逸,神采飞扬,博大中寓峻拔之气,成为书法传世之宝,备受后世书家推崇。

二、林藻《深慰帖》初探

鉴于年代久远,岂但无从稽考林藻还有多少著作留存,连他自身的仕宦生卒经历皆已泯没无传。发现他唯一的手书《深慰帖》,已经是在他身后300余年的北宋间(1119—1125)了。唐末、五代至北宋末之间世事沧桑,此帖如何被辗转流传,又如何被发现,收入皇家内府,编入《宣和书谱》,这些也都只好付之茫然。今先试从《深慰帖》的文章实际入手,作些认识:

《深慰帖》释文:

辱问,知所苦已减退,深慰也。承廿七日发,时热如此,疾未全瘳,冒犯而行,得否善自度之。如料气力未禁,何如改告,别作逗留。愿审己而动,勿使道路重复,转更栖遑。藻那日送欧阳回,至横灞,便属马脊破,烂溃特甚,不堪乘骑,数日来都不出入。虽不得数至问疾,常令问中和,知减损,将谓程宽,且将息,不知发日顿近,明後闲暇,得鞍乘,当奉诣,未际预悬离别之恨恨也。拙序不足奉扬盛美,过言见谢,无乃外欤!崔、郑、欧阳诗付往,章八元、陈羽各有一篇,未能取得,续附也。诸公处申意,寻当与达,即冀展奉。无复寒暄,不宣。藻拜手,廿三日。郭郎少公执事。先所使写文卷,闲垂捡出,续令往取,谨问。

此帖是林藻写寄友人郭郎少公的一封函札,可以辩明函札中所述彼此间的情况、关系与感情,又涉及若干人物。其中两次提到的“欧阳”,以及“崔、郑、章八元、陈羽”各一次。还有要通过对方代为申意的“诸公”都是些什么人,有待探讨;写此函的时间与地点,也有待分析;或出于朝代远隔的原因,函中文句结构也存在若干艰涩欠酌处,须给以解释如下:

1.“郭郎少公”应是官场上与作者文字往来较密切的朋友。先是对方有信来“辱问”,因此作函回复。

2.对方告以“二十七日”将出发,感到时间迫近了,现在已是“二十三日”,为了不至于——“未际”,“预悬离别”,造成在分手前不得见面的“恨恨”之大遗憾,于是决定明后天去借个坐骑,一定去相见道别,因为还有几件事要交代说明。去送朋友必须有坐骑,可见要走相当的里程。

3.对方之所以决定二十七日登程,是自己认为“所苦”的病已“减退”了。所以林藻作为好友,第一感到放心多了——“深慰也”。其次,考虑到对方病虽“减退”,但天气不利“时热如此”(估计是说暑天),病毕竟尚未“全瘳”——大好。冒暑而行好不好——“得否”?还要擅自估计——“度之”。如果估计气力未能禁受——“未禁”,不如另打报告请假,再逗留些时日,希望能根据自己的病情决定行动,免得半路又重犯病,将会更加艰难无助——“转更栖遑” 。

林藻《深慰帖》(局部)

4.作者回顾说:自己那一天为欧阳君送行,可见“那天”送时,“郭郎少公”也是在场参加的,他们彼此都很要好,到“横灞”,此“横灞”,应即唐京都长安城外东西横跨灞水上的那座大桥。唐代人为亲朋送别往往都只到此地。“灞桥、折柳”大量见于唐代诗文。这“欧阳”或许就是作者在家乡莆田一起读书,又晚于林藻一年进京考中进士的欧阳詹。就因为这次送别欧阳,回来时发现自己马脊磨破了,发炎溃烂厉害,“不堪乘骑”。已经好几天待在家里不出门了。又解释说,虽然不能常去看望你的病,但也常托人问情况,也知你病有所缓解,以为距离出发的日子还早着呢,尽可以安心修养,想不到这么快就要到期了。说明对方出发是奉命赴任,也许跟上次与欧阳之别,性质相似。彼此都是好友,如不能亲自送别,不知相见何时?在古代交通条件不发达的情况下,别离是非常被重视的。

5.谦言自己那一篇赠送对方的“序言”文字,尚不足赞扬对方的优美之处,而郭来信中过于表示感谢,岂不是太见外了?这是一件事。第二件是对方向自己要的几个朋友的诗文作品(估计也是赠送与郭郎的),由林藻收集来已有“崔、郑、欧阳”三人的“诗”,便付与送信人先带去,此外还有“章八元、陈羽”两人各有一篇,现有还没拿到手,以后拿到了再继续送去吧,反正过两天送别时又能见面了。第三件事是,最后想起补充在后的一行说,对方以前曾要求自己代为书写的一些文卷,望有空时先把原稿找出来,自己会再派人去取,这说明林藻的书法被同辈所认可了。此外,文中答应一桩事:你要我代向诸公(估计是在京的某些有关人士)致意的事,“寻”——不久会为转达,把该给他们的都送去。最后说不再讲客套问寒问暖的话了,一切心照不宣吧。

那么可以断定这封信是在长安的某年夏天,欧阳詹中进士后不久(晚于林藻一年)被授官赴任时,大约在唐德宗贞元九十年间。

查据文中提及的章八元,应是睦州桐庐人(今浙江桐庐),诗赋精绝,于唐代宗大历六年(771)登进士第,卒于德宗贞元年间,是林藻的前辈。陈羽是江东人,与欧阳詹、韩愈、李观等为贞元八年(792)同榜进士。这些人物的存殁大概可以作坐标来确定《深慰帖》写作的时间。至于崔、郑二人名字,或可在林藻及欧阳詹同时的名士求得。

三、《深慰帖》的时代背景以及与智永、颜真卿行书的关联

初唐,唐太宗注重恢复社会经济,实行宽缓的经济政策,使百姓得以休养生息,社会逐渐稳定与繁荣,为文化艺术的发展提供了物质保障。唐太宗爱好书法,推王羲之为宗主,这时期的书法注重骨力,风神劲拔,初唐的欧、虞、褚、薛四大家,虽然各有个人面貌,但总体还是“善宗晋法”,继承多于创造。到盛、中唐时期,出现了颜真卿、柳公权、张旭、怀素等人。由于唐玄宗推崇隶书,宽博华丽,行、楷、篆、草齐趋厚硕,新境大开,颜柳张怀等人力求在前人的基础上开辟属于自己时代的新天地,这不仅表现在他们完备的唐楷法度,更表现为他们真正做到了以感情和性灵入书。

颜真卿被使用圆笔的书法家奉为开创者。他和使用方笔的王羲之,都对后世产生既深且远的影响。颜真卿的书法,称颜体,有他独特的风格和笔法。在唐代,颜体虽然还没有得到很高的称赞,但由于它具有一定的规范性,习者不少,今所知最早学颜真卿而近其风神的应当是林藻。

自北宋《宣和书谱》记载林藻“作行书,其婉约丰妍处,得智永笔法为多”之后,历代览林藻书者,都认为林藻得智永笔法。直到董其昌看了此帖,提出“唐林纬乾书学颜平原,萧散古淡,无虞、褚辈妍媚之习。五代时,杨少师特近之。”

智永、颜真卿、林藻三人的书法,若要做一个师承的概括,肯定要追溯到王羲之,因为智永是王右军的七世孙,为右军第五子徽之之后,智永还将王羲之作为传家之宝的《兰亭序》带到云门寺保存,云门寺有书阁,史称智永禅师居阁上临书20年。颜真卿虽然受家学滋养甚厚,但唐人无一不受书圣的矩范,因此颜真卿、林藻二人必有学习王羲之。

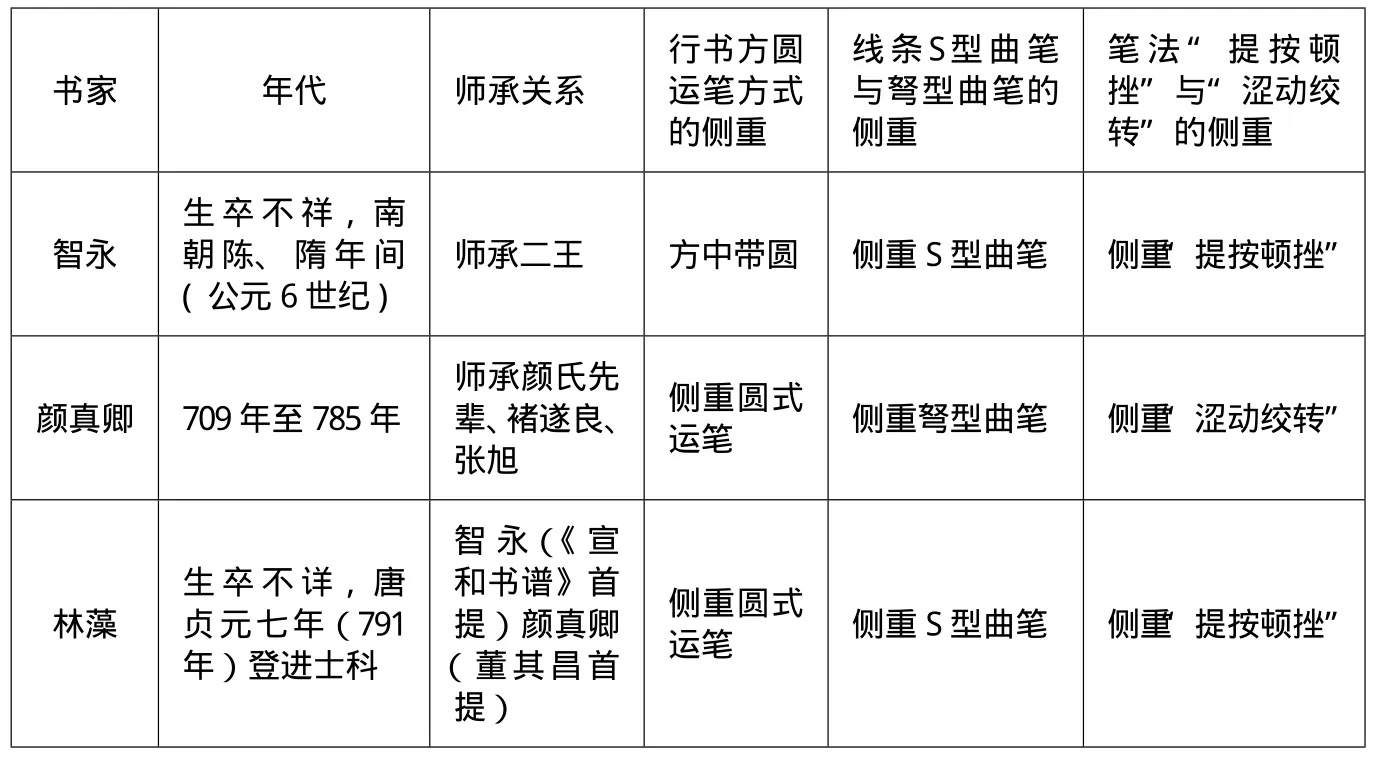

下表试图用几个指标来表示《深慰帖》与智永、颜真卿行书的关联。

表一 《深慰帖》与智永、颜真卿行书的关联

传世的智永的行草书帖仅有《真草千字文》;而传世的颜真卿的行草书帖较多,有《祭姪文稿》、《争座位帖》、《湖州帖》等。我们看到智永的《真草千字文》是独立的字,无法看到通篇的章法,如果从字形上比较《真草千字文》与《深慰帖》,前者是真书和草书,后者则是行书,比较的结果是几乎没有一个字的结体是很相同的。将颜真卿的行草书帖与《深慰帖》相较,有两个共同点:第一,笔法上,都较侧重圆式运笔;第二,章法处理上,二人都注意字里行间的顾盼呼应、点划间的向背虚实聚散的关系,都 以大小字,提按转绞,牵丝映带来调控行气,整篇文章显得跌宕起伏。不同之处在于,颜真卿的行草书融篆隶笔法,弩型曲笔运用较多,愈加去媚增雄,豪迈奔放,苍劲婉通;《深慰帖》弩型曲笔较少,篆隶笔法不明显。但《深慰帖》中偶有粗笔近楷字体出现,显得敦厚质朴,与弩型曲笔一样起到舒缓行笔节奏的作用。因此,在欣赏颜真卿、林藻的行书时,我们在节奏韵律上能感受到它们的异曲同工之妙。

林藻《深慰帖》(局部)

林藻《深慰帖》(局部)

四、历代名家对林藻及《深慰帖》的评价

最早记录林藻的是唐代福建名儒黄璞的《闽川名士传》,其后,北宋的《宣和书谱》、明代陶宗仪的《书史会要》、朱存理的《铁网珊瑚》、张丑的《清河书画舫》、董其昌的《容台集》、清代顾复的《平生壮观》、吴升的《大观录》、王澍的《虚舟题跋》、缪日藻的《寓意录》、梁章钜的《退庵金石书画跋》、陆时化的《吴越所见书话录》等书都有记载了林藻《深慰帖》真迹的传世面貌。

唐末黄璞(837-920)的《闽川名士传》记载:林藻,贞元中,杜黄裳知举,试《珠还合浦赋》。进士林藻赋成,凭几假寐。梦人谓之曰:“赋甚佳,恨未叙珠来去之意尔。”藻悟,乃足四句。其年,擢第谢恩。黄裳谓曰:“唯林生叙珠来去之意,若有神助。”

北宋徽宗宣和年间官方主持编撰的《宣和书谱》记载:林藻,不知何许人也,传记莫得而详其行实。作行书,其婉约丰妍处,得智永笔法为多。有唐三百年,书者特盛,虽至经生辈,其落笔亦自可观。盖唐人书学,自太宗建弘文馆为教养之地,一时习尚为盛。至后之学者,随其所得而各有成就,如藻之于智永是也。初永刻意学书,于王羲之颇得其妙,所乏者风神。议者谓其章草入妙,隶书入能,于是一字之出可直五万,其为当时所慕如此。藻之步骤盖出入智永之域者,惜乎不能究永之学,亦交一臂而失之也。今御府所藏行书一:深慰帖。

元末明初人陶宗仪编纂的《书史会要》(书成于明洪武九年)载:林藻,不知何许人,作行书,婉约丰妍处,盖出入智永之域者。惜乎不能究永之学。亦交一臂而去也。

明代弘治正德年间的吴门儒士朱存理(1444-1513)辑录的《铁网珊瑚》记载了《深慰帖》的全文,以及李倜、张仲寿、黄中、邵亨贞、袁华、张适、李东阳等七人的题跋。

1.林藻书世不多见,今观《深慰帖》,意韵近古,字字圆熟,甚可崇尚。当宝惜之勿忽,延祐丁巳闰正月八日。员峤真逸河东李倜敬题。

李倜,元人,字士弘,号筼峤,又号员峤真逸,太原人。官至集贤侍读学士。好学博洽,以好书名天下,稍暇则取晋右军王羲之书纵笔拟为之。颜所居山房曰拟晋。其游戏笔墨,皆超悟不群。喜作墨竹,宗文同。

2.唐林藻《深慰帖》,曾入宣和御府,今书谱中止存此帖,予获收之。爱其不经意中天真烂然,诚可法也。畴斋张仲寿题于有何不可之室。时延祐戊午九月望日。

张仲寿(1252-1324),元人,字希静,号畴斋,钱塘(今杭州)人。初为内臣,官至翰林学士承旨。行、草宗羲、献甚有典则,亦工大字。卒年七十三。

3.古人能书,皆善用笔,故举措即有一种风致。此卷世不多见,识者宜宝之也。黄中敬题。

黄中其人,资料不详。

4.林藻书迹,世所罕见,此帖遒劲秾纤间杂参错,如冠冕佩玉之士,慷慨论议于庙堂之上,壁立万仞,而以慈祥恺悌发之,唐人中丁丁者也。杂之魏晋书中,未易优劣。严陵邵亨贞识。

邵亨贞(1309—1401),元末明初文学家,字复孺,严陵(今浙江桐庐)人。居华亭(今上海松江),卜筑溪上,以贞溪自号。明洪武年间为松江府学训导。书牍雅赡,善真、草书,尤工篆、隶。著有《野处集》4卷、《蚁术诗选》1卷、《蚁术词选》4卷。

5.宣和所藏唐林藻深慰帖即此卷也。靖康之难,幸脱胡酋之掠,而归绍兴秘府。祐陵谓其书婉约丰妍,得智永笔法,当时博采,止得此帖,况后世乎。彦廉当慎宝诸。汝阳袁华识。

袁华(1316-?),明代诗人,字子英,昆山(今属江苏)人。生於元季,洪武初为苏州府学训导。后坐累逮系,死於京师。著有《耕学斋诗集》12卷,杨维桢选其诗84首编为《可传集》1卷。

6.唐太宗置弘文馆为教养之地,故一时习书者随所见闻,能造奇妙,林藻盖得智永之法而精者也。此卷不经意书,而婉约丰妍,纤悉具备。孙过庭云:书时有乖有合,此盖得其时之合也。宜宝藏之。勾吴张适识。

张适,生卒年均不详,元末明初人。字甘白、子宣(一作子宜),长洲(今苏州)人。洪武初,被宋濂荐修《元史》,官水部郎中,与高启、杨基等并称明初“十才子”。博学,工诗文,善书。著有《甘白集》6卷、《甘白诗集》6卷、《江馆集》一卷、《江行集》一卷、《南明集》一卷、《滇南集》一卷,并流传于世。

7.右林藻《深慰帖》,藻字纬乾,莆田人,父披为华阳郡守,有子九人。世所称九牧林氏者也。藻贞元七年进士。尝试《珠还合浦赋》,人谓之神助。官至岭南节度副使,有书名,而传世甚鲜。宋宣和书谱所载惟此而已。今唐帖如欧、虞、颜、柳,世所盛传者皆不复多见。况其余乎。此帖仅一纸,历数十纪而不失,可谓难矣。匏翁其永宝之。李东阳志。

李东阳(1447-1516),明朝中叶重臣,字宾之,号西涯,谥文正,明朝中叶重臣,文学家、书法家、茶陵诗派的核心人物。湖广长沙府茶陵州(今湖南茶陵)人,寄籍京师(今北京市)。天顺八年进士,授编修,累迁侍讲学士,充东宫讲官,弘治八年以礼部侍郎兼文渊阁大学士,直内阁,预机务。立朝五十年,柄国十八载,清节不渝。文章典雅流丽,工篆隶书。有《怀麓堂集》、《怀麓堂诗话》、《燕对录》。

明代张丑著《清河书画舫》(成书于万历四十四年)载:唐林藻书法精熟。笔墨妍媚。其传世《深慰帖》,原系宋秘府宝书。后有李倜、张仲寿、袁华、邵亨贞、张适、李东阳、文征明七跋。今《停云馆》中摹刻。略存梗概耳。林藻行书婉约丰妍,极得智永之遗法。吴氏宝藏《深慰帖》秘府旧本。而人间跋尾悉具。足称诸好备也。相传御府所藏名迹,往往剪却古跋,加以新题。似反不如人间流传本识尾节节相承。尤为可重耶。

此书所录《深慰帖》题跋中略去黄中跋。较可能是疏漏,却增补了文征明的题跋。

董其昌《容台集》:唐林纬乾,书学颜平原,萧散古淡,无虞、褚辈妍媚之习。五代时,杨少师特近之。

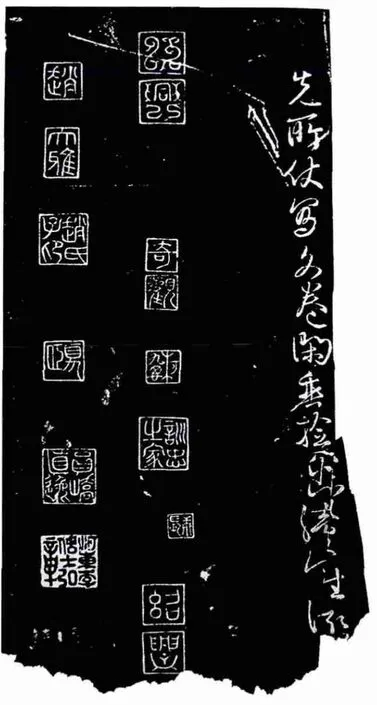

明末清初的顾复在《平生壮观》(成书何年不详,有康熙三十一年即1692年自序)中记载:林藻,字纬乾。《深慰帖》,白麻纸书。宣和御府收藏六玺咸备,又绍兴印、“瑞文图书”。拖尾则李倜、张仲寿、黄中、邵亨贞、袁华、张适、李东阳跋。赵子昂、柯敬仲、陈彦廉、张仲寿、乔篑成、员峤、真逸、李倜士弘诸印。

纬乾草法,可当藏真半席,纸妙墨精,允为全璧。西涯跋云“匏翁其永宝之”,之此帖为吴文定物。张适云“藻书得智永之法而精者也”,良然。

明末清初人吴升的《大观录》(成书于清康熙五十一年壬辰)辑录:林纬乾《深慰帖》硬洁黄纹纸本,高八寸余阔一尺六寸,草书大如钱,迟毫骤墨浓织遒缓古法具备,宣和收藏六玺宛然。靖康北狩幸免載,南渡后仍入绍兴御府,元时散佚入人间为张畴斋所获,成弘之世又为吴文定藏弆。纬乾迹传世绝少,袁子英谓祐陵博采止有此帖,是则吉光片羽倍可珍耳。其余部分与《铁网珊瑚》的记载相同。

清康熙年间书法家王澍(1668-1743)的《虚舟题跋》载:唐林纬乾书 唐林纬乾《深慰帖》,《宣和书谱》所载止此而已。今此本尚在人间。为越州汪氏所收。余从其借观留止旬月爱玩不舍。因怂恿其以鸭绿江片石精刻之。拓数十纸率被友人分取以去。此本乃从墨迹摹取者自谓亦颇得笔。念希世之宝不可再见辄亦自珍惜之。中郎虎贲尚有典型斯之谓欤。

清初缪日藻所编《寓意录》(清雍正十一年癸丑)载:“林纬乾《深慰帖》,麻纸,帖刻亭云馆,不录。”其余部分即《铁网珊瑚》所记的七段跋文,赘文不述。

清梁章钜(1775-1849)编著《退庵金石书画跋》(道光二十五年即1845年自序)载:林纬乾草书册,纸本,莆田林纬乾。藻书世不多见,余早年从旧书摊中购得小札墨迹一幅,纸横直不盈尺,首尾断烂,字带狂草,文法不易属,读后有董文敏小行书,跋云:唐人林藻书世绝少,此帖虽残缺不完,亦可称吉光片羽。余同年友林蓼怀见之,肃然起敬,盖蓼怀系出九牧,宜其惓怀旧泽,有欲得之心,然余斋收藏唐迹无多弗能割也。按《宣和书谱》载:林藻行书婉约丰妍,出入智永之域。《清河书画舫》云吴原博先生家藏林藻《深慰帖》,宋祐陵故物也。有李倜、张仲寿、黄中、邵亨贞、袁华、张适、李东阳、文征明八跋文,盖即《宣和书谱》所称前明已有刻本,近读吾师阮云台先生《石渠随笔》知墨本早入内府,此外并未见纬乾第二迹。今忽从尘坌中搜得此纸,董思翁所谓吉光片羽,洵不虚矣。唐人遗墨传世已罕,况吾乡前贤手迹能无什袭珍之哉。

清代的陆时化(1712-1799)编的《吴越所见书画录》载:此公生平止传一帖,曾入宣和御府,载《宣和书谱》。后朱存理刊之《铁网珊瑚》,有七跋廿三印。至文待诏摹入《停云馆》帖跋已全失,纸尾藏印具存。余见并印皆无,本身有朱文三印乃是后添。一停云,一成轩图书一不识。入帖时一字不失,今缺几字。纸素疲乏,高七尺九分,长一尺五寸三分。

后录《深慰帖》全文(略)。

余昔与苍岩长老寄踪迹于西湖时观此卷,见真迹后素楮甚多,因考诸记载补录原跋于尾。

其后录《铁网珊瑚》的七段跋,之后又录一段文征明《甫田集》的跋文(见下文)和董其昌《容台集》所载的评价。

由上述记录可知,《宣和书谱》成书于北宋宣和年间,一般认为是宋徽宗及其臣下所编,而《宣和书谱》载:“林藻,不知何许人也,传记莫得而详其行实。”这颇让人感到惊讶,因为先已有唐代黄璞的《闽川名士传》记载了林藻的些许信息,黄璞搜集唐中宗(705年)以后至唐末的福建54位名人事迹写成传记,是福建省最早的一部人物志。《新唐书·艺文志》(成书于1060年)也早已记载了黄璞和他的《闽川名士传》,为何编纂《宣和书谱》时,编者却不知林藻为何许人,着实有些失察。更令人疑惑的是,宋徽宗身边的重臣蔡京、蔡卞兄弟就是莆田人,他家乡澄渚有林藻、林蕴的书室在,林藻又是开莆第一位进士,怎会不知道黄璞传记中记有林藻,何至于接触到《宣和书谱》书稿时,不提供同乡林藻的信息。不知是蔡氏兄弟始终没有得到补充《宣和书谱》书稿的机会,还是出于谨慎,不敢纠正。

《书史会要》成书于明洪武九年(1376年),也只是直接摘录了《宣和书谱》“林藻不知何许人也”原文,并未对林藻及《深慰帖》有更多的补充和分析。迟至明弘治、正德间(1488-1521)成书的《铁网珊瑚》,才开始对《深慰帖》有了详实记述。不仅收录了《深慰帖》全文,还详细收录了从元到明中叶七人的题跋。七人中,除了黄中一人未知出处外,其余六人均为知名士,已如前述。值得注意的是,《深慰帖》作者何许人,在原件署名只一“藻”字,《宣和书谱》只知藻姓林,此后经过漫长的400年,至明中叶,李东阳才第一个揭明林藻的身份——唐莆田人林披之子九牧之一。李东阳又根据什么能肯定这距他700多年前的“藻”必是莆田的贞元进士林藻,而不会是别处的另一个“藻”呢?反正凭着李东阳文渊阁大学士身份的权威性足以定论了,遂为其后的张丑、董其昌以及清代诸鉴定家所承袭,至今无异言。

五、《深慰帖》的流传及影响

通过上述多本书籍的记载,我们把《深慰帖》的流传面貌做一梳理:

1.内容的完整性

陆时化(1714-1779)编《吴越所见书画录》载“入帖时一字不失今缺几字”,说明此帖刻入《停云馆法帖》时还字字完整,清初陆时化见到此件时已缺了几字。清后期梁章钜道光二十五年(1845年)自序的《退庵金石书画跋》说见到时“纸横直不盈尺,首尾断烂”。

2.钤印的数目

《铁网珊瑚》载(成书于弘治、正德间):23印。

文征明的跋文载:无佑陵印记,惟有绍兴二小玺,似为思陵所藏,又有柯久思、陈彦廉名印。

《平生壮观》(康熙三十一年即1692年自序)载:六玺咸备,又绍兴印、“瑞文图书”。拖尾有:赵子昂、柯敬仲、陈彦廉、张仲寿、乔篑成、员峤、真逸、李倜士弘诸印。

《大观录》(成书于清康熙五十一年壬辰)载:宣和收藏六玺宛然。

而陆时化编的《吴越所见书画录》载:至文待诏摹入停云馆帖,纸尾藏印具存。余见并印皆无,本身有朱文三印乃是后添。一停云阁一成轩图书,一不识。

林藻《深慰帖》(局部)

3.跋文的流传

《铁网珊瑚》(成书于弘治、正德间)载:李倜、张仲寿,黄中、袁华、邵亨贞、张适、李东阳七段跋。

明代张丑著《清河书画舫》(成书于万历四十四年)载:后有李倜、张仲寿、袁华、邵亨贞、张适、李东阳、文征明七跋。少了黄中,增了文征明。

《平生壮观》(有康熙三十一年即1692年自序)载:拖尾则李倜、张仲寿、黄中、邵亨贞、袁华、张适、李东阳7段跋。

可能只直接抄《铁网珊瑚》的记载,不录文征明跋。

清代的陆时化(1712-1799)编的《吴越所见书画录》载:至文待诏摹入停云馆帖,跋已全失(见真迹后素楮甚多,因考诸记载补录原跋于尾。)

根据黄羲(1899-1979)先生所录《黄宾虹故宫鉴定手稿》,清代王澍有《王虚舟积书岩帖十册》,其中一册临摹《深慰帖》,并临有晚唐名相李德裕的一段跋札,所摹此帖面目如何,现文物在台北故宫,尚不知晓。

4.原件纸质及装裱尺寸形制

《平生壮观》(有康熙三十一年即1692年自序)载:白麻纸书。

《大观录》(成书于清康熙五十一年壬辰)载:硬洁黄纹纸本,高八寸余阔一尺六寸。

清代的陆时化(1712-1799)编的《吴越所见书画录》载:纸素疲乏,高七尺九分,长一尺五寸三分。

5.题跋的大致顺序

(李德裕)→李倜→张仲寿→黄中→邵亨贞→袁华→张适→李东阳→文征明→董其昌

据杨仁恺著《中国书画鉴定学稿》记录,明代名宦书法家吴宽(原博)“曾为林藻的《深慰帖》作长跋,惜于四十年代由长春伪宫出,毁于回禄之灾。”但前述明清名家书中都未记录有吴宽跋文,只好存一疑说了。

6.收藏者的大致顺序

宋宣和御府→张仲寿(元人)→袁华(元末明初人)→张适(元末明初人)→陈彦廉(明人)→史明古(明人)→吴宽(1435-1504)→严嵩(1480-1504)→明思宗(1610-1644)→越州汪氏

关于《深慰帖》的流传经过,文徴明的《跋林藻深慰帖》(见《甫田集》卷二一)的描述最为详尽:

右唐林藻《深慰帖》,元人跋者五:李倜士弘,河东人,馆侍读学士,谥章肃;张仲寿希静,本内臣,带学士承旨;邵亨贞复孺,睦人,寓华亭;袁华子英,昆山人,国初郡学训导;张适子宜,长洲人,终宣课大使。按诸跋谓此帖即《宣和书谱》所载,今验,无佑陵印记,惟有绍兴二小玺,似为思陵所藏,盖南渡后,购收先朝书画,民间藏者或有内府印记,即拆裂以献,又当时多属曹勋、龙大渊鉴定,二人目力苦短,往往剪去前人题语,此帖或民间所献,或经曹、龙之手皆未可知也。又有柯久思、陈彦廉名印。柯字敬仲,天台人,官奎章鉴书博士。此帖印记特多,且有秘笈字,盖其所藏也,而仲寿所题,亦云尝藏之。彦廉名宝生,泉州富商,元末居太仓,家有“春草堂”,所蓄书画极富。袁、张二人尝主其家,此跋又为陈氏题者,则此帖经三氏收藏无疑。后归吴江史明古,而吾师匏庵先生(吴宽)得之,故某数获观焉,今疏本末如此。其详,则俟博雅君子。

有意思的是,上文提及的诸家书画著录都未提及严嵩曾收《深慰帖》。但《天水冰山录》(严嵩、严世蕃抄家财产清单)和文徵明次子文嘉撰《钤山堂书画记》 都有记录林藻《深慰帖》。《天水冰山录》是明世宗时首辅严嵩在南昌、袁州、分宜三处的财产籍没之清册。《钤山堂书画记》是文徵明次子文嘉所撰,记抄没严嵩家藏书画名目,内有书迹358件,古今名画3201件,他检阅一遍耗时3个月之久。文嘉有跋云:“嘉靖乙丑五月,提学宾涯何公檄余往阅官籍严氏书画,凡分宜之旧宅、袁州之新宅、省城诸新宅所藏尽发以观,历三阅月始勉毕事。”嘉靖乙丑为公元1565年,这批被严嵩父子囊括入府的三四千件法书名画,只经过文嘉点阅后又抄没归入皇家内库了。

《钤山堂书画记》载:《林藻深慰帖》一, 吴文定公家本,乃宣和内府所藏。别本云:匏庵先生家物。宋宣和御府录藏林公书,仅此帖耳。

因此,明思宗收藏的《深慰帖》应是由严嵩府内抄没而来的。

六、《深慰帖》的版本考略

《深慰帖》的刻本较多,启功先生曾得《林藻深慰帖五研楼本》一册,并两次撰写林藻《深慰帖》的版本流传,现摘录注释如下:

文一:《跋林藻深慰帖五研楼本》

此唐林藻字纬乾,《深慰帖五研楼本》,此帖原迹屡经著录,元人称其意韵近古,字字圆熟,不经意中,天真烂漫,信定之论也。真迹早入《石渠》,复经流散,不知尚在人间否。石刻首推《安氏本》,摹勒最精,历代藏印悉为摹入,附元人二跋,曾见《安广居跋本》,称停云馆据其家刻翻摹入石,不逮远甚。余以停云本校之,破锋飞白多于安本,非杜撰所能得,可与安刻互证。又有单刻一石头,徐子晋《前尘梦影录》云:“石不甚厚,较今之书条石十分之四,而上下甚高,尾有收藏印数方,刻工刀直下,与今之敲刀挺刀不同,真宋刻也。寿阶(袁廷梼)尝以香墨由淡而浓,椎拓至七次,以饷友朋之好古者。又称泉唐惠秋韶(惠兆壬)云:自来类帖所刻,无出五研楼藏石者。叶调生《吹網录》记别本《深慰帖》云枫江袁氏五研楼旧藏,不知何人手镌,与前明文氏本毫发无异,“印印川”,少时曾见之,后归扬州江氏康山草堂,江后复鹾课,籍没入官,今拓本不可复得矣。今按此册剪褾还成原帖行款,谛推剪痕,首行八字,以下七八字不等,知原石虽高,而行式甚矮,尾刻绍兴及赵子昂、柯九思等七印,《梦影录》以为宋刻,不思安有宋刻而有元人印识者,盖与到之语,不觉其师检也。此本钤有印康祚白文印,殆即印川旧藏之本,观其墨光沉厚,殆即所谓椎拓七次者,以校安氏文氏二刻,又复小有异同,武进徐氏石雪斋藏硬黄乡拓本一卷,有文休承跋,即裴伯谦刻入《壮陶阁帖》之本,尚有伪星凤楼套帖本,益无足观,附记于此。

文二:《跋明拓松江本急就章》

安广居跋谓停云翻摹入石,余以停云初拓本校之,刻手固有不及此本处,然破锋飞白多于此本,绝非翻摹所能杜撰也。近代壮陶阁帖所据,乃一摹本,今在徐氏石雪斋。黄纸双钩,无元人诸跋,钩摹颇精,当出宋元名手。安氏底本已入《石渠宝笈》,存亡不可问矣。甲申秋七月,元白记。

叶调生(1791-?) 《吹網录》记别本《深慰帖》云:林藻《深慰帖》,枫江袁氏五砚楼旧藏。此石不知何人手镌,与前明文氏本毫发无异。“印印川”,少时曾见之,石质类碧玉,袁氏家落后归于扬州江氏康山草堂。江后复鹾课籍没,石遂入官,不知所在,今拓本不可复得矣。按叶氏所记,岂及安家原石耶?抑安、文二家之外,尚有刻本耶?录此俟考。

伪星凤楼帖中有《深慰帖》。五研楼本,余得旧拓一册,有“印印川”小印及“徐子静藏”印,谛校之,与此非一石也。

《深慰帖安氏刻本》,单刻帖,行书,十八行,此帖镌刻极佳,后刻元李倜、张仲寿二跋。日本博文堂有影印本。

安广居,生于明万历癸巳年(1593年),癸未(1643年)会试乙榜,特赐进士,录受知县。有《安廓庵先生日记》。

寿阶即袁廷梼(1764-1810),清著名藏书家。字又恺,一字寿阶,又作绶阶,号又恺,吴县(今江苏苏州)人。与钱大昕、王鸣盛等人讨论经学,考据精当。以富藏书闻名,有藏书楼“小山丛桂馆”,后因收藏到元代袁桷之砚和袁氏名人砚五方,改名“五研楼”,蓄书先后达7万余卷,皆宋椠元刻及传抄秘本、金石碑版、法书名画之类。

泉唐惠秋韶即清惠兆壬,原名润,自秋韶,任和人。清道光二十年举人。工书,精鉴别。

印康祚(1787-1841),清乾道年间人,字印川,江苏宝山人。有《鸥天阁遗著》。

徐子晋《前尘梦影录》对五研楼藏《深慰帖》刻石有详细描述:唐林纬乾藻 《深慰帖》刻石,石不甚厚,较今之书条石十分之四。而上下甚高,六面磨砻,质坚细腻,带青色,扣之作金声。尾有收藏印数方,刻工刀直下,与今之敲刀、挺刀不同,真宋刻也。那么,前文曾提及王澍(1668-1743)记载“今此本尚在人间。为越州汪氏所收。余从其借观留止旬月爱玩不舍。因怂恿其以鸭绿江片石精刻之。拓数十纸率被友人分取以去。” 五研楼主袁廷梼的生平是晚于王澍几十年,是否可能这块所谓的“六面磨砻,质坚细腻,带青色,扣之作金声”的刻石就是王澍曾刻的那块呢?今天我们无法见到石头的真面目,也无从考证刻工的刀法,此处只试作一个联系。

综合上文多家书画著录可知,深慰帖的刻本至少有:1.明代安氏石刻本(梁溪,即今江苏无锡安姓藏书家收藏);2.文徵明(1470-1559)的《停云馆帖》本;3.武进徐氏石雪斋藏硬黄乡拓本(有文嘉跋);4.董其昌(1555-1636)的《戏鸿馆群帖》;5.清王澍(1668-1743)的鸭绿江片石刻本;6.袁廷梼(1764-1810)藏五研楼石刻本;7.裴伯谦(1854-1926)刻入《壮陶阁帖》之本;8.杨守敬(1839-1915)的《邻苏园法帖》。

至于明代安氏石刻本与文徵明(1470-1559)的《停云馆帖》本的高下,启功先生用《停云》初拓本与安氏本比对,做了一个公平的论断:《停云》初拓本刻手固有不及安氏本处,然破锋飞白多于安氏本,绝非刻手翻摹所能杜撰也。

七、结语

《深慰帖》对后世书家影响最大的时期是在明代。文徵明的老师吴宽曾收藏过此帖并作长跋;吴宽的好友李东阳为此帖作跋;文徵明不仅作跋,还把此帖摹刻入《停云馆帖》中;文征明的儿子文嘉又在《钤山堂书画记》中记载过此帖,还在武进徐氏石雪斋藏硬黄乡拓本后作跋;后世书家中有明确记载受林藻此帖影响的是明代文徵明的高足陈道复(陈白阳),后人对其评价“行草出杨凝式、林藻,老笔纵横可赏”。明人李日华在《味水轩日记》卷二中记载过:“白阳山人道复。行草如指顶,天真烂漫,大类唐人林藻。”这一系列的流传、作跋、摹写、传刻经历都说明,《深慰帖》对后世书家产生了重大影响。

《深慰帖》自北宋《宣和书谱》初录此帖后的800年间,经十余位名家珍藏,十多本明清书画著录详载,流传有据,历历可考。由此,我们可以下一个定论:《深慰帖》是现今所见福建书家中最早的法帖,林藻是福建最早的书法名家。