明渠截流龙口型式对龙口流速分布影响试验研究

谢春航 董 渝

(四川大学 水利水电学院,四川 成都 610065)

0 问题由来

我国今年来已由河流规划开发阶段进入水电建设高峰期,随着水电开发不断发展,其开发难度递增的同时施工过程中会出现诸多技术问题[1]。截流通常包括平堵法和立堵法,而随着施工自动化的发展,现代截流更多采用立堵法进行。而对于分期导流的工程,尤其是采用明渠分期导流的工程而言,由于明渠地板光滑,加糙难度较大,抛投石料不易站稳,导致其难度[2]与施工强度也不断加大[3]。因此如何利用现有技术及施工强度,使高流速、大落差的明渠截流顺利进行,具有重要的研究意义。

1 工程概况

某工程采用明渠导流、主体工程分三期施工的分期导流方案。导流明渠布置在右岸滩地上,明渠底板高程为982.00m。明渠截流采用河床4孔泄洪闸分流,其泄洪闸堰顶高程为994.00m。溢流坝堰顶与明渠底板高差为12m。截流中需龙口束窄到一定程度,待上游水位壅高后泄洪闸方能过流。

工程初拟在11月上旬预进占,11月中旬截流,由于在非汛期上游电站正值满机组发电期,此时电站下泄流量不受干流天然来水影响,完全由电站运行工况决定,故选取试验截流流量为500m3/s及800m3/s。由于泄洪堰顶与明渠底板高差较大,导致合龙过程中龙口上下游最大水位差高达10余米。同时施工现场所备天然截流材料抗冲流速接近3~5m/s,而合龙过程中龙口最大流速较高,导致明渠截流困难。因此需要对单戗堤布置方式及戗堤轴线进行优化试验,以达到顺利截流的目的,同时满足工程经济性的要求。

2 试验方案设计

模型以重力相似准则为主同时兼顾运动相似准则,模拟范围从坝轴线以上700m至坝轴线以下800m,以坝轴线为基准,将0-500m至0+600m的河床做成动床,其余部分设计为定床,且考虑到截流材料的比尺效应,方便截流试验截流材料的选取,将模型比尺1:50。根据现场情况确定戗堤顶部高程1008.00m,顶部宽度30m,最大堰高32m,戗堤坡度根据当地材料水下休止角确定,坡度为1:1.5。

截流戗堤布置进行两种方案对比,各方案体型图如图1所示。方案1戗堤布置如图1(a),戗堤布置在坝轴线上游230m处,戗堤轴线与明渠轴线垂直,以保证在上游电站调节迅速合龙,减小对上游电站的影响;方案2戗堤布置如图1(b),戗堤布置在明渠入口处的河床上,并保留部分二期围堰,形成曲线戗堤。

截流主要以戗堤上挑角快速推进,在戗堤中后部形成回水区,戗堤中部及下挑角逐渐推进方式进行,以减小截流材料流失率。截流中根据各方案流速分布的规律,采用多阶段进占方式,对每一阶段的抛投料进行详细划分,并在不同时间和空间上采用不同抛投料,以保证截流的经济性。

图1 戗堤布置图

3 水流流态及流速分布

3.1 直线戗堤方案

本方案戗堤布置在明渠内部。戗堤轴线与明渠轴线垂直,使水流较为顺直地进入龙口,达到使龙口流速分布均匀的目的。同时减短戗堤轴线长度,达到减少大粒径截流材料用量和合龙时上游梯级电站控泄时间,加速截流。戗堤布置在距坝轴线上游200m处,预进占戗堤推进距纵向导墙50m处形成龙口,随后通过上游梯级电站调控截流流量,进行截流。当龙口宽度为30m推进至龙口宽度15m时,进入截流困难时期,这段时期内戗堤推进难度加大。该工程溢流坝坝顶高程较高,过水建筑物分流条件差,使得龙口落差和流速较大。进入龙口宽度15m之后,随着分流建筑物分流流量增大,龙口流量随之减小,同时部分流失料垫高龙口下游,使龙口落差减小,龙口流速随之降低。

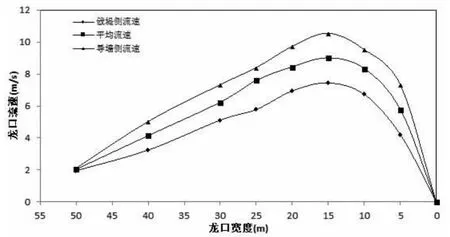

该方案由于戗堤与明渠轴线垂直,龙口处水流流线与戗堤接近垂直,同时导墙侧椭圆形回水区对明渠中水流压缩影响较小,其戗堤中轴线处,靠戗堤侧流速与靠导墙处流速接近,流速分布较为均匀。进入截流困难期前,水流较为顺直。由于戗堤与导墙影响所形成较为细长的反“k”状流态,主流在明渠中扩散范围较大。随着戗堤推进,所形成剪刀状水流靠近导墙侧壁面,其主流流速扩散均匀时间及距离较长。500m3/s流量下戗堤轴线处龙口流速随龙口宽度变化见图2,由图中可以看出龙口两侧流速分布较为均匀,但其平均流速很大,在龙口宽度达到30m时,其天然大石块已无法稳定,换之采用人工四面体料进行截流。龙口处最大流速出现在龙口宽度为15m时,达到9.42m/s。截流过程中,进入截流困难期前,龙口水流横向扩散较慢,在龙口宽度40m后,随着冲击浅滩的形成,水流扩散区长度减短与方案1后期扩散区长度相当。由于部分D料被冲刷到下游,明渠糙率增大,龙口下游水流紊动强烈,明渠内流速急剧衰减。

图2 直线戗堤龙口流速分布

3.2 曲线戗堤方案

该方案戗堤将移动至明渠入口外部河床上,戗堤绕过导墙,与二期围堰剩余段相接,最后形成曲线戗堤。戗堤进占前期水流流态与方案1类似,但随着戗堤阻挡住明渠入口,水流绕戗堤形成“s”状水流,利用龙口断面水流流速不均匀分布的特点,S形内侧水流流速较小,而外侧流速较大,外侧水流冲刷二期戗堤剩余段加固体与导墙。该方案形成曲线形戗堤,在戗堤转弯形成龙口后,戗堤前端会形成较大回流区。合龙过程中,戗堤轴线与明渠轴线接近平行,在截流前期,由于水流在龙口形成绕流,外侧流速较大。进入截流困难期后,随着龙口宽度的束窄,龙口水流流速呈现均匀化,戗堤侧流速与导墙侧流速大致相等。龙口后水流所形成的剪刀状流态靠近戗堤一侧。戗堤转弯后,水流束窄后,集中在戗堤与导墙之间,水流不能及时扩散,水流扩散区在完成水流“s”形转弯后的明渠内。650m3/s流量下戗堤轴线处龙口流速随龙口宽度变化见图3,从图中可以看出,在龙口宽度15m前,外侧流速均大于内侧流速。但随着龙口缩窄,龙口流速均匀化,在龙口宽度15m处,此时靠戗堤侧流速达到最大值,为7.02m/s。截流流失料集中在戗堤与导墙之间,垫高了河床,使河床与明渠之间形成二次跌水,分级降低落差。但龙口后到明渠入口处由于水流无法扩散,对戗堤内侧坡脚冲刷严重,需要在进占截流的同时进行护坡。

相比于前两种方案,由于戗堤轴线的改变,使龙口靠戗堤侧水流流速减小,使截流困难期时间缩短,同时减少人工截流四面体D料的使用量,避免了导流明渠导墙侧形成的椭圆形回水区对龙口水流过流断面的压缩。同时其所形成的剪刀状流态靠近导墙一侧,避免了其所形成的水舌对戗堤的侵蚀。

图3 曲线戗堤龙口流速分布

3.3 流速比较分析

对比两个方案戗堤轴线处最大流速与最小流速随着龙口宽度变化图,由图4可以看出曲线戗堤在龙口宽度为15m前,其最大流速大于方案,同时其最小流速也小于直线戗堤。但龙口宽度在进入15m后,龙口处水流流速受到龙口束窄和下游冲积滩形成的影响,流速均匀化,此时两个方案平均流速相近。但由于此时溢流坝开始过流,龙口流量减小,使得截流难度相对于30~20m推进时减小。而对于方案3流速变化,由图4可以看出,在进入截流困难期前,方案3外侧流速增加较大,随后增加缓慢,在截流困难期时流速较大,而靠戗堤侧流速随着龙口宽度的变化增大,其速度变化率相对接近。与曲线戗堤相比直线戗堤方案在进入截流困难期前流速增加较快,而进入截流困难期后,直线戗堤靠戗堤侧仍保持较大流速。

3.4 方案对比及优化

对各方案靠戗堤侧流速及使用材料对比,曲线戗堤合龙阶段总流失率最小,主要原因是龙口形成的“s”形水流,使得龙口处水流在戗堤与导墙的相互作用下,龙口水流流动阻力和龙口处水力损失增加。同时“s”形水流外侧流速较大,而其靠戗堤侧流速较小,同时上游挑角处的人工四面体材料在戗堤中轴线附近形成了回流区,减小了截流材料的流失。而在“s”段转弯末端,由于流失料的堆积,加快了主流的横向扩散,主流的紊动能与紊动耗散率较大。

但曲线戗堤占据了部分溢流坝前河床,影响溢流坝过流,同时由于龙口下游大流速水流无法及时扩散,导致试验中戗堤转弯段内侧受到冲刷,截流困难期内分段流失率较大,而直线戗堤进入截流困难期后,由于戗堤轴线与龙口主流垂直相交,在戗堤中下部形成一定范围的回流区,但由于进入截流困难期后上挑角流速较大,导致上挑角处人工四面体用量及流失率较曲线方案大,同时其总流失率也较曲线方案增大。

综上所述,曲线方案由于其截流水力学指标及龙口水流的紊动耗散率均优于直线戗堤方案,同时曲线方案流失率较小,将其作为推荐方案。但由于龙口转弯处水流无法充分扩散,导致进入截流困难期后曲线方案的分段流失率增大现象,此时需要在戗堤进占同时,对戗堤转弯段坡脚采取提前进行加固防护措施,减小其对戗堤内侧坡脚的冲刷。

4 结语

笔者通过对水工模型实验数据分析对比后,得到以下结论:

(1)对于高流速大落差的明渠截流而言,需要充分利用现场地形和建筑物,使龙口靠戗堤侧流速减小,以降低截流材料流失率,增加工程经济性。

(2)截流过程中需要关注戗堤变化,对于戗堤侧流速较大处,需要采用大粒径抛投材料进行预保护,保证截流顺利进行。

(3)对于宽明渠截流而言可以采用曲线形戗堤布置,利用水流离心力作用,使水流在上挑角形成绕流,降低其水力学指标,达到降低截流难度的目的。

[1]肖焕雄.施工水力学[M].水利电力出版社,1992,6.

[2]马旭东,戴光清,等.西藏藏木水电站明渠截流戗堤轴线试验研究[J].四川水力发电,2009,28(2):91-94.

[3]肖焕雄,任春秀.三峡工程明渠截流水力学指标及截流方式分析[J].中国三峡建设,2012,10:18-19.