福建省产业结构效益与生态环境质量耦合关系研究

○陈燕武

(华侨大学数量经济研究院,福建厦门361021)

一 引言

产业结构是指经济体中第一、二、三产业及各产业内部的行业构成状况,是不同产业在经济活动中形成的技术联系及相互间的比例情况,反映了经济资源配置的结果。生态环境是指一个地域内的大气、水文、土地等基本状况。产业结构与生态环境之间存在着密切的关系,产业结构是联系人类社会与生态环境的纽带,其组成的优劣会对生态环境产生较大的影响;同样,生态环境状况的好坏也会对产业结构产生一定的影响[1] 22-24[2] 35-39。福建省地处东南沿海,南北分别邻接珠三角、长三角,东接台湾海峡,西部与江西省等广大的内陆腹地相贯通,是海峡西岸经济区的重要组成部分,具有十分显著的战略地位。从上世纪80年代末以来,福建省的产业结构和生态环境各自经历着不同的变化,产业结构一直处于动态的调整过程中。

1988年以来,福建省第一产业的产值比重(简称第一产业比重)一直处于下降的过程中,第二、三产业比重处于上升趋势中,第二产业比重最高,1992年以前第一产业比重高于第三产业比重,1992年之后第三产业比重一直大于第一产业比重,但次于第二产业比重。其中,第一产业比重从1988年的33.6%下降到2010年的9.3%,下降72.3%,下降幅度显著;第二产业比重从1988年的40.3%上升到2010年的51%,上升26.6%;第三产业比重从1988年的26.1%上升到39.7%,上升50.9%,上升幅度远远大于第二产业比重,但是由于第二产业产比重具有较高的起点,所以第三产业比重还是逊于第二产业比重。

伴随着福建省产业结构的不断调整,1988年以来福建省的生态环境质量也经历着变化。福建属于多山地带,辖区内号称“八山一水一分田”,全省80%的土地属于山陵地带。随着福建省经济发展的深化,1988年以来,反映着福建省生态环境质量正反两方面的指标经历着不同的变化。其中,反映生态环境积极一面的指标在不断改善:1988-2010年间,福建省的森林覆盖率从43.2%上升到63.1%,上升幅度巨大,使得福建省的森林覆盖率在全国处于较高的水平,另外,福建省工业固体废弃物综合利用率从27.7%上升到83%,上升幅度同样比较可观。另一方面,反映福建省生态环境消极一面的指标也在不断的恶化:1988年以来,福建省人均工业废水产生量也从25.9吨/人上升到2010年的33.63吨/人,人均工业固体废弃物产生量也从0.22吨/人上升到2010年的2.02吨/人,上升比例巨大。

国内外关于产业结构与生态环境关系进行了大量的研究,但是仔细研究就会发现,现有的研究缺乏系统性,普遍存在着如下的不足之处:从研究内容上来看,大量的研究集中于某一单个产业的发展对生态环境的影响,有些学者仅就工业的发展对环境的影响进行辨识,也有些学者仅就农业的发展对生态环境的影响进行研究,还有部分学者从三大产业中所包含的某一行业对环境的影响进行研究,但是这些学者将三次产业作为各自独立的部分,对生态环境的影响分别进行评价,没有将产业结构作为一个整体看待,从整个产业结构对环境的影响进行评价。

从研究方法上来看,定性研究和分析明显多于定量的分析。多数学者仅仅通过分析三次产业结构的变迁,或者产业内各行业的变化,再简单结合相应研究期的生态环境变化来评价产业结构变化对生态环境的影响,论证结构稍显牵强,因果关系的论述不能绝对让人信服。同时,研究中缺乏对更为精确的动态计量模型的采用。从研究方向上看,多数学者是从产业结构出发,评价其变化对生态环境的影响作用,没有考虑到生态环境与产业结构是相互影响、相互制约的关系,对生态环境对产业结构变化的影响缺乏研究。生态环境与产业结构之间的耦合关系的研究是目前该领域的薄弱环节。从研究区域上来看,多数学者对产业结构变迁与生态环境变化关系的研究集中在对城市的研究上。产业结构与生态环境属于较为宏观的范畴,目前,该领域缺乏对区域尺度上的研究。

本文首先进行产业结构与生态环境指标体系及指数提取,然后构建福建省产业结构效益和生态环境质量综合评价的指标体系,运用主成分分析方法计算福建省产业结构效益指数和生态环境质量指数。接着进行福建省产业结构与生态环境的协调程度测定。最后是福建省产业结构与生态环境互动关系辨识,为促进福建省产业结构转型和生态环境保护提供一定的参考依据。

二 福建省产业结构效益和生态环境质量指标体系及指数提取

(一)福建省产业结构和生态环境指标体系

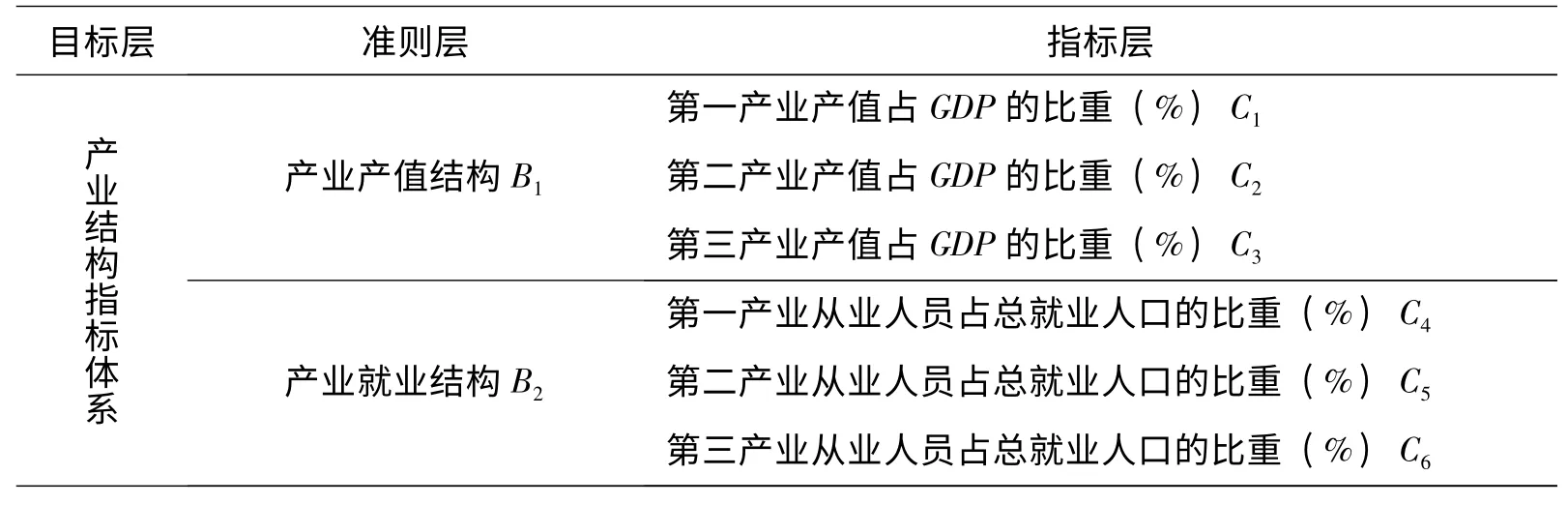

地区的产业结构和生态环境是两个复杂的系统,在构建产业结构效益和生态环境质量综合评价指标体系的时候,要遵循科学性、系统性、可比性、可操作性和独立性的原则。在评价产业结构效益时,本文仍然采用传统的三次产业结构分类法,将产业结构现状分为产业产值现状和产业就业现状,依此来构建福建省产业结构效益评价指标体系,如表1所示。

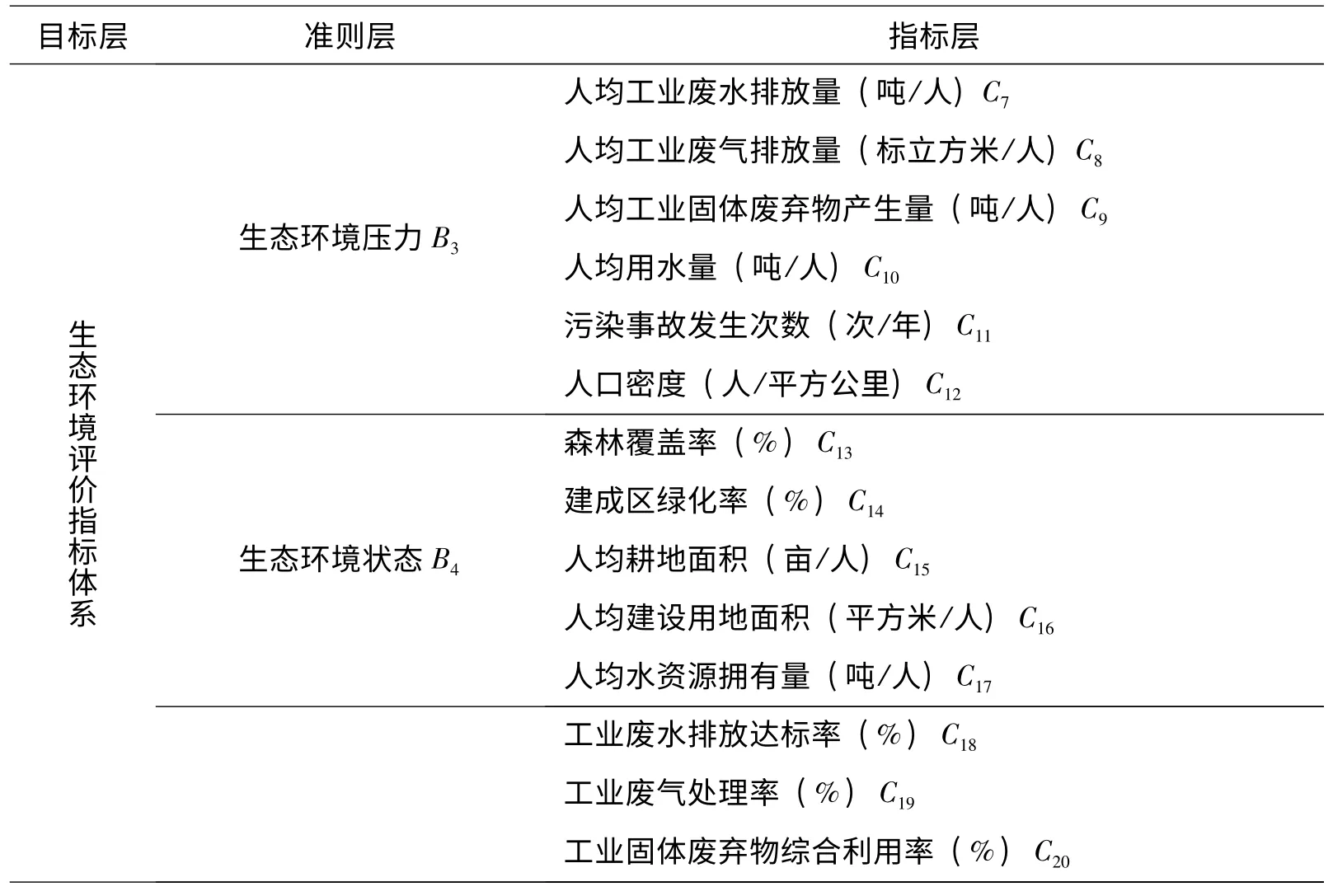

对于生态环境质量,本文将生态环境按空间分为大气环境、水文状况和土地三类,根据联合国经济合作开发署建立的压力-状态-响应模式,结合福建省生态环境现状,将生态环境质量分为生态环境压力指标、生态环境状态指标和生态环境响应指标三类[2] 35-39,构建福建省的生态环境质量综合评价指标体系如表2所示。数据主要是从历年的《福建省统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国统计年鉴》以及福建省统计年报和福建省统计局网站直接获取或处理计算而得,统计区间为1988-2010年。

表1 福建省产业结构效益评价指标体系

表2 福建省生态环境质量评价指标体系

(二)福建省产业结构效益指数与生态环境质量指数的提取

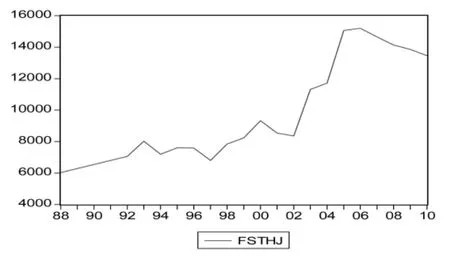

通过已经建立的产业结构效益和生态环境质量综合评价指标体系,运用主成分分析方法[3] [4] 86-101[5] 85-91,可以得到产业结构效益和生态环境质量的指数序列。为了方便下文的计算与分析,我们对产业结构效益和生态环境质量中涉及的一些指数序列用英文字母来表示,FGDP表示福建省地区生产总值指数,FCYJG表示福建产业结构效益指数,FSTHJ表示福建生态环境质量指数。

利用已得数据,运用主成分分析的方法得到1988-2010年间福建省的产业结构效益指数和生态环境质量指数,如图1和图2所示。图形中可知,1988-2010年间,福建省产业结构效益指数序列呈现出显著的上升趋势,其上升过程几乎呈现出线性的特点,说明在研究期内福建省的产业结构日趋改善,三次产业比重及各产业内部更由不甚合理向着日益合理变化,产业结构向着高度化、合理化发展,即随着经济的发展,福建省的产业产值结构和产业就业结构基本符合产业结构的发展趋势。

图1 1988-2010年福建省产业结构效益指数序列

图2 1988-2010年福建省生态环境质量指数序列

1988-2010年间,福建省的生态环境效益指数序列所呈现出的增长过程具有比较明显的波动性,且从2005年后有所下降。其中,1988-1993年间与1994-1997年间福建省的生态环境指数序列在一定的水平上下波动,基本稳定,这段时间福建省的生态环境既没有明显的恶化趋势,也没有明显的改善出现;从2005年到期末,福建省的生态环境效益序列有所下降,可以解释成2005年生态环境质量指数过高,后来的年份指数指标有所下降,但总体上还是比2004年的指数指标高。

三 福建省产业与生态协调度测定

产业结构作为人类作用于生态环境的主要环节,与区域资源、环境之间存在着互动关系,其状况的好坏直接影响到生态环境的质量;与此同时,生态环境的质量也反作用于产业结构,良好的生态环境状况会促进产业结构的发展,否则会起到阻碍作用。产业结构与生态环境之间具有相互影响、相互制约的作用,只有当产业结构和生态环境均发展良好且处于相互协调的状态关系时候,区域环境经济才能健康有序地发展。产业结构与生态环境单方面的改善不能保证整个系统处于健康良好的状态,当环境的破坏没有超出其承载能力时,整体结构的修复性没有遭到破坏,这样的发展阶段也可以接受。

首先定义产业生态协调系数为

这里,x代表产业结构发展状况,具体为福建省产业结构的效益指数FCYJG,y代表生态环境质量,具体表示为福建省生态环境质量指数FSTHJ,Cxy为产业生态协调系数。由式(1)知,Cxy具有区间限制,即Cxy∈[0,1] 。从理论上看,产业生态的协调系数Cxy与x、y之间的离差大小成正比。k是调节系数,是指当产业结构效益指数x和生态环境质量指数y一定的情况下,为了使产业生态综合的协调度最大,即x与y的乘积最大化,产业结构效益与生态环境质量进行组合协调的数量等级,k要满足k≥2的条件,在本文中我们取k=2。

协调度函数反映了系统的整体协调发展水平状况,这里协调度函数定义如下

其中T=α×x×β×y。D为协调度指数,Cxy为产业生态协调系数,T为协调发展水平综合评价指数,T∈(0,1),D∈(0,1)。α和β为待定系数,我们认为产业结构效益与生态环境质量同样重要,所以α和β均设为0.5。

令生态环境与产业结构的协调度函数为HD,则由上文分解可知

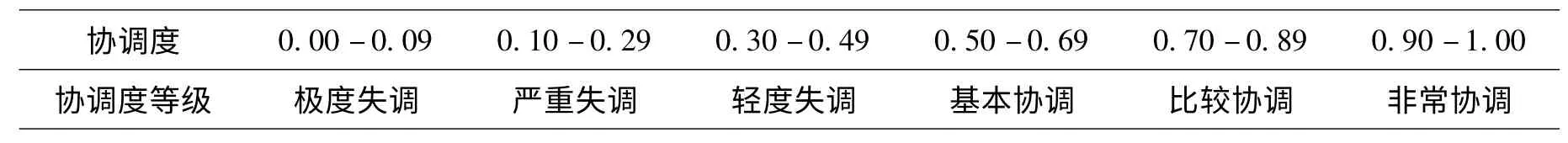

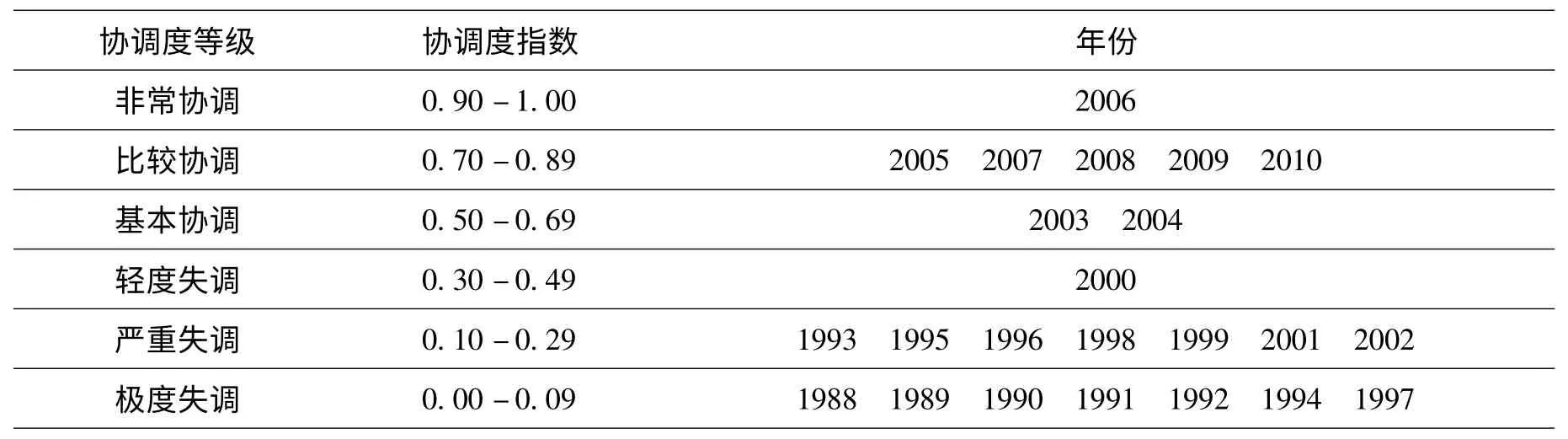

其中,X为归一化前的序列,X'为经过归一化处理后的序列,X'∈[0,1] 。由此计算出的HD函数在1988-2010年间的取值序列[7] 24-25。将计算结果绘制于图表上可以看出,除了短期局部下降外,在整个研究期内,福建省的产业生态协调度呈现出显著的上升趋势,表明福建省的生态环境状况和产业结构状况之间的关系一直处于不断改善的过程中。我们将按不同的标准划分产业结构效益与生态环境质量协调度等级,如表3和表4所示。

表3 协调度等级及其标准

表4 福建省历年产业结构与生态环境协调度等级分类

福建省产业生态之间的协调度从1988、1989年的极度不协调到2000年的轻度协调,再到2005年左右的比较协调,经历了一个明显的提高过程。虽然在此期间内福建省部分地区出现了一些产业和生态不协调的恶性事件,但是从整体上来看福建省产业结构效益和生态环境质量之间的关系在逐渐改善,彼此日趋和谐。

四 福建省产业结构与生态环境互动关系分析

直观地,我们可以看到,产业结构与生态环境之间具有相互影响的关系,不合理的产业结构可能会对生态环境产生消极的影响,如第二产业尤其是其中的重工业比重的增加,会增加环境污染物的排放,带来环境恶化的压力,而经过合理化布局的产业结构就可能降低给环境带来的压力;相反的,优质的生态环境可以为产业结构调整提供良好的外部条件,能够促进产业结构的优化,而恶劣的生态环境会对产业发展产生不良影响。向量自回归模型中的脉冲响应分析和方差分解是评价两个指标相互影响方向和程度的一种有效工具。鉴于经济增长与产业结构调整、生态环境变化的密切关系,我们将利用福建省地区生产总值指数、产业结构效益指数和生态环境指数数据,建立向量自回归模型[8],对福建省的经济增长、产业结构效益和生态环境质量之间相互影响的力度和方向进行分析[9] 16-27。

(一)序列平稳性检验

为了避免出现“伪回归”,要求各时间序列具有同阶平稳性,并且它们相互之间要有协整关系。下面我们采用ADF单位根检验的方法对FGDP、FCYJG和FSTHJ进行平稳性检验,结果如表5所示。

由表5可知,在5%的置信水平下,原始序列均不平稳,但是经过一阶差分后均成为平稳序列,可见FGDP、FCYJG和FSTHJ均为一阶单整序列I(1)。

(二)协整检验

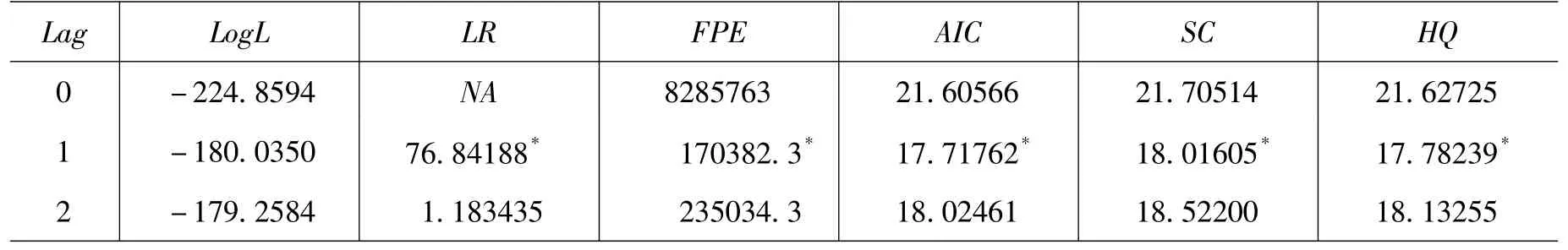

为了判断FGDP、FCYJG和FSTHJ之间是否具有协整关系,我们对三者进行协整关系检验,采用JJ协整检验法。JJ检验法是基于向量自回归模型VAR的高斯误差修正表达式,利用极大似然法估计参数,具有小样本的性质。为了进行对FGDP、FCYJG和FSTHJ进行JJ协整检验,我们首先要构建它们之间的向量自回归VAR模型。由于不同的滞后阶数对VAR模型影响较大,首先我们应该确定模型的滞后阶数。综合考虑LR准则、FPE准则、AIC准则、SC准则和HQ准则,如表6所示。

表5 序列平稳性检验

表6 VAR模型的滞后阶数

表7 协整关系的迹统计量检验

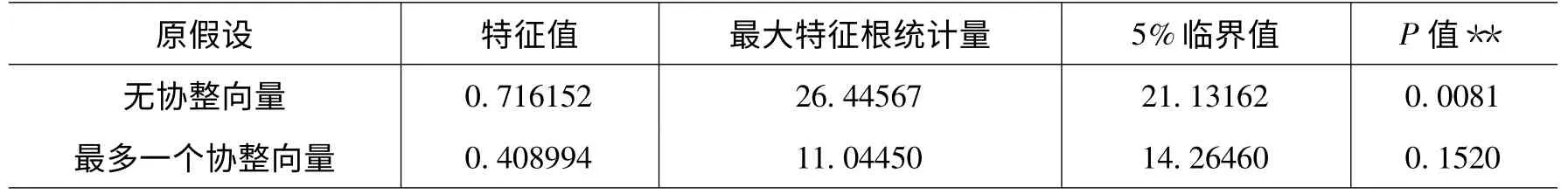

由表6可知,似然比LR统计量、FPE最终预测误差、AIC信息准则、SC信息准则和HQ信息准则均指向滞后1阶,本文选取滞后1阶,建立VAR(1)模型。接着就可以根据建立的VAR模型对FGDP、FCYJG和FSTHJ进行JJ协整检验,同时采用迹统计量检验法和最大特征根检验法,如表7和8所示。

表8 协整关系的最大特征根检验

由表7和表8可知,在5%的水平下,迹统计量检验与最大特征根检验均证明FGDP、FCYJG和FSTHJ之间具有一个协整向量,它们之间具有长期稳定的关系。

(三)Granger因果关系检验

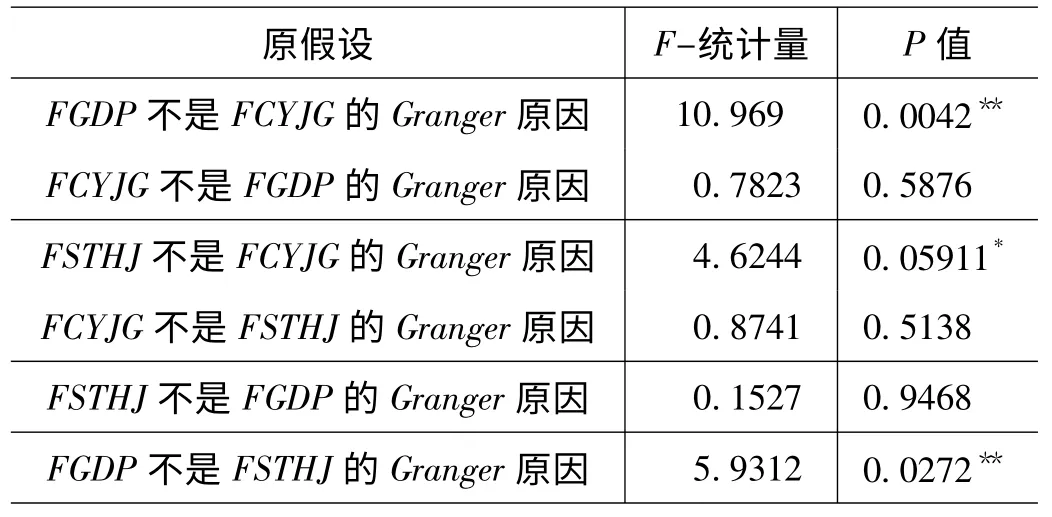

由于序列FGDP、FCYJG和FSTHJ之间存在着协整关系,那么它们之间必然存在着Granger因果关系,对序列FGDP、FCYJG和FSTHJ之间的Granger因果关系的检验结果如表9所示。

由表9可知,FGDP是FCYJG和FSTHJ的单向Granger原因,FSTHJ是FCYJG的单向Granger原因。即福建省经济增长是产业结构效益和生态环境质量的原因,同时生态环境质量是产业结构效益的原因。

(四)脉冲响应

表9 FGDP,FCYJG,FSTHJ的Granger因果关系检验

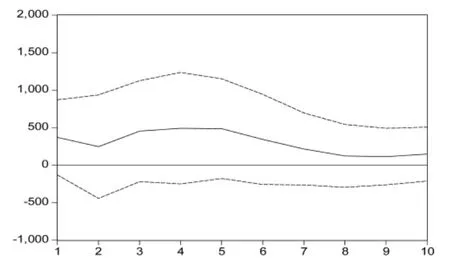

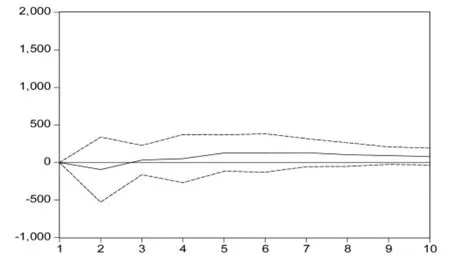

对建立的VAR(1)模型进行稳定性检验,采用检验AR多项式根的方法来进行稳定性判断,从图表可知,AR根模的倒数均落在单位圆内,VAR(1)模型是稳定的。可以进一步对向量自回归模型VAR建立后对其进行脉冲响应分析和方差分析。脉冲响应函数可以描述扰动项的一次冲击对于模型中的内生变量当前值和未来值的影响,由建立的VAR(1)模型得出的脉冲响应如图3和图4所示。图形中,横轴表示冲击作用的滞后时期数(单位:年),纵轴表示冲击响应的程度,实线表示冲击响应函数,虚线表示正负两倍的标准差偏离带。

图3 给产业结构一个正向冲击所引起的生态环境的响应

图4 给生态环境一个正向冲击所引起的 产业结构的响应

由图3可以看出,在本期给福建的产业结构效益一个正向的冲击后,福建省的生态环境质量先下降,但在第3期开始趋于稳定。可以解释为生态环境质量短暂恶化后在第3期开始改善后,基本保持稳定,波动幅度不大。这说明当给产业结构一个正向冲击后,这种影响会传递到生态环境质量方面,而且这一冲击具有明显的促进作用和较长的持续性。由图4可以看出,在当期给生态环境质量一个正向的冲击后,产业结构效益从第2期开始呈现缓慢上升的态势,到第5期开始基本稳定。表明生态环境质量的某一冲击会给产业结构效益带来同向的冲击,即生态环境质量的改善会对产业结构效益具有稳定的促进作用。

(五)方差分解

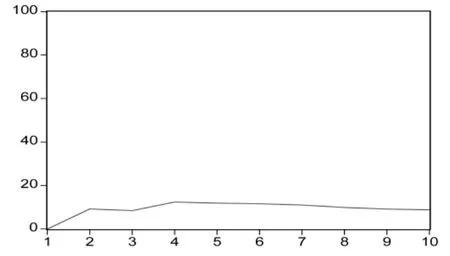

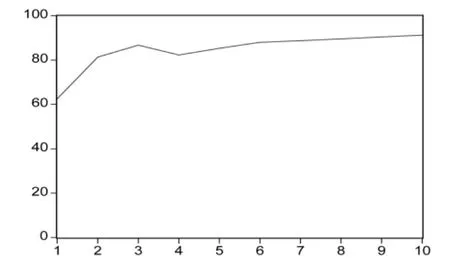

方差分解主要是通过考察每一个结构冲击对内生变量的贡献度来实现的。由建立的VAR(1)分解如图5和图6所示,其中横轴表示滞后的时期数,单位为年,纵轴表示产业结构效益(生态环境质量)变化对生态环境质量(产业结构效益)的贡献率。

由图5可知,福建省的产业结构效益冲击对生态环境质量变化的贡献率在经历了前4期的缓慢增长后趋于平缓,其方差贡献率在10%左右的水平上。由图6可知,福建省的生态环境质量冲击对产业结构效益变化的方差贡献率同样是在经历了前4期的缓慢增长后趋于稳定,所不同的是生态环境质量冲击对产业结构效益变化的方差贡献率一直居于比较高的水平,其方差贡献率均大于60%,在滞后4期以后方差贡献率稳定在80%以上。由此可见,福建省产业结构冲击对生态环境质量变化的贡献率远远小于生态环境冲击对产业结构变化的贡献率,产业结构效益的变化更多的是由生态环境质量的冲击引起的。

图5 产业结构效益冲击对生态环境质量变化的贡献率

图6 生态环境质量冲击对产业结构效益 变化的贡献率

五 政策建议

通过上文的分析,了解福建省产业结构效益和生态环境质量发展的现状、产业和生态的协调程度,了解福建省产业结构效益和生态环境质量之间相互作用的方向和作用力度,结合已有的分析和福建省产业与生态发展的客观现实,提出以下的政策建议。

首先,以低碳发展为导向,优化产业结构。目前福建正处于工业化中期阶段,其经济增长主要靠第二产业来拉动,而第二产业尤其工业是高碳的主要来源,未来其产业结构调整仍然要加深重工业化的程度,显然,在临港重化工业强劲发展的带动下,第二产业比重过大,第三产业比重不足,产业结构具有明显的调整空间。优化福建省的产业结构应保持第一、二产业的稳定发展,提高第三产业的比重。强调因地制宜,加强闽台农业合作,加快现代生态农业产业化的发展进程,充分发挥第一产业的碳汇优势。改造或淘汰能耗高、污染重、技术落后的传统工业,实现高碳产业“低碳化”,大力培育和发展经济效益好、物耗能耗低、对国民经济带动作用大的软件、医药、生物技术、新材料、环保等战略性高新技术产业集群,围绕电子、机械、石化三大主导产业实施项目带动战略,以重大高端项目带动工业转型升级,推动初级产品深加工,规划并延伸生态产业链条,减少碳排放。加快金融、保险、旅游、文化等现代服务业的发展,发展高层次的现代生产性服务业。

其次,依靠科技创新,发展壮大节能环保产业。节能环保产业是指为节约能源资源、发展循环经济、保护生态环境提供物质基础和技术保障的产业,涉及节能环保技术装备、产品和服务等。2010年,福建省节能环保产业年收入总值超过500亿元,初具规模,但产业规模仍然偏小。节能环保产业的产业链长,关联度大,依靠环境保护科技进步与创新,可以直接降低GDP的二氧化碳强度,也可以为大规模节能减排、大力发展循环经济提供坚实的产业支撑。因此,应加快建立并完善以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的环保技术创新体系,推广一批潜力大、应用面广的节能环保技术,鼓励企业加大技术改造和技术创新投入力度,增强自主创新能力,将节能环保产业发展壮大成为转变福建省经济增长方式、增强经济发展后劲的新兴绿色产业。

最后,健全环境保护工作管理机制和体系,发挥政府的引导、调节和监督作用。在推进产业结构生态协调发展的过程中,政府导向将起到决定性作用,应当制定发展规划和长远战略,充分重视与发挥与产业结构发展相关的公共政策的调节作用,结合“看得见的手”和“看不见的手”,以规制手段弥补“市场失灵”可能带来的产业结构演进的负面效应,促使产业组织主体有意识地参与到产业生态发展的过程中,形成产业生态发展的内生机制。政府可以采用有偿使用自然资源和环境资源的市场价格机制,应用差异化的价格体系,推进资源使用权和排污权的市场交易,将资源浪费和环境污染等经济增长的外部成本内部化,减少环境污染,保护和节约自然资源,提高自然资源的利用效率和生态环境效率。除此之外,政府还应扮演好市场监督者的角色,加大保护自然资源和治理工业污染的力度,采用不同的税收政策等经济手段,对产业组织浪费资源、污染环境的经济行为予以限制,并对促进节约资源、保护环境的经济行为予以一定的激励,有效引领和助推绿色发展,以实现经济、社会和环境的协调发展。

[1] 王丽娟,陈兴鹏.产业结构对城市生态环境影响的实证研究[J].甘肃省经济管理干部学院学报.2003,16(4).

[2] 胡春力.促进产业结构升级是加强环境保护的根本[J].宏观经济研究.2009,2.

[3] 于秀林,任雪松.多元统计分析[M].北京:中国统计出版社.2006.

[4] GWotling,Ch Bouvier.Regionalization of extreme precipitation distribution using the principal components of the topographical environment[J].Journal of Hydrology.2000,233(3).

[5] João Z R Martins,Colombe Chappey,etc.Principal component analysis of general patterns of HIV-1 replicative fitness in different drug environments[J].Epidemics.2010,3.

[6] 廖重斌.环境与经济协调发展的定量评判及其分类体系[J].热带地理,1999,(2).

[7] 叶宗裕.关于多指标综合评价中指标正向化和无量纲化方法的选择[J].浙江统计,2003,(4).

[8] 高铁梅.计量经济分析方法与建模[M].北京:清华大学出版社,2009.

[9] 李 韧.中国经济增长中的综合能耗贡献分析——基于1978-2007年时间序列数据[J].数量经济技术经济研究,2010,(3).