《晨报副刊》与沈从文的早期创作

赵 楠 吴晓东

(北京大学 中文系,北京,100871)

从1920年代初期来到北京到最终成长为优秀的职业作家,沈从文一直都有创作投稿的强烈愿望和机敏的市场意识。而沈从文的成名和发展,与1920年代北京的出版界和文化界密切相关。报章如《晨报副刊》,文人如徐志摩等,都给当时年轻的作家助以一臂之力。《晨报副刊》境况的改易和沈从文来京后生活的变化,使得沈从文的作家身份逐渐确立,而与初期侨寓北京时的“窄而霉”有所不同。对于沈从文来说,促成这一转变的重要出版阵地,正是当时名动京华的《晨报副刊》。

一、报纸副刊与文学创作

朱光潜曾对报章与文学有这样的评价,“居今之世,一个文学作家不能轻视他的读者群众,因此也就不能轻视读者群众最多的报章,报章在今日是文学的正常的发育园地,我们应该使它成为文学的健康的发育园地。”①从报章“补白”到报纸“副刊”,文艺作品、作家和作为载体的报章之间,形成了紧密而有趣的互动关系。新文化运动以后,《晨报副刊》虽几更其名、数易其主②,但仍和《时事新报·学灯》《民国日报·觉悟》《京报副刊》等并举,成为北京城具有代表性的新式报纸副刊和传播新思想、新文学的媒体。沈从文的创作和文学成长,也和《晨报副刊》密切相关。

沈从文对报纸副刊有着深切的了解和感情,不论之前他作为年轻的投稿人,还是后来作为《大公报·文艺副刊》《益世报·文艺副刊》的主持者。报纸副刊对文学创作生产的作用无疑是十分重要的——“从五四起始,近二十五年报纸上的副刊,即有个光荣的过去可以回溯。初期社会重造思想与文学运动的建立,是用副刊做工具得到完全成功的。近二十年新作家的初期作品,更无不由副刊介绍给读者。鲁迅的短短杂文,即为适应副刊需要而写成。到民国十四五以后,在北方,一个报纸的副刊编辑,且照例比任何版编辑重要。社长对于副刊编辑不当作职员,却有朋友帮忙意味。如孙伏园、徐志摩、刘半农诸人做副刊编辑,就是这种情形,许多报纸存在和发展,副刊好坏即大有关系。”③“在中国报业史上,副刊原有它光荣的时代,即从五四到北伐,北京的《晨报副刊》和《京报副刊》,上海的《觉悟》和《学灯》等,当时用一个综合性方式和读者见面,实支配了全国知识分子兴味和信仰。……因从副刊登载、转载,而引起读者普遍的注意,并刺激了后来者。新作家的出头露面,自由竞争,更必需由副刊找机会。刊物既在国内作广泛分布,因之书呆子所表现的社会理想和文学观,虽似乎并不曾摇动过当时用武力与武器统制的军阀社会,却教育了一代年青人,相信社会重造是可能的,而武力与武器能统制这个国家,却也容易坠落腐烂这个国家民族向上向前的进取心!更显而易见的作用,也许还是将文学运动,建设在一个社会广大基础上,培育了许多优秀作家,有理想,能挣扎,不怕困难。副刊既能尽庄严的责任与义务,因之也就有它的社会地位。它直接奠定了新文学运动的磐石永固,间接还助成了北伐成功。”④

二、初来北京的沈从文与《晨报副刊》

回到1920年代的北京,它让从湘西走来的沈从文感到“正在发酵一般的青春生命,为这些刊物提出的‘如何做人’和‘怎么爱国’等抽象问题燃烧起来了。让我有机会用些新的尺寸来衡量客观环境的是非,也得到一种新的方法,新的认识,来重新考虑自己在环境中的位置。”⑤青年沈从文从湘西跋涉而来拥抱的“文化市场”与文艺界,主要由报纸副刊、杂志、书局共同撑起。副刊中登载的作品,也会定期结集成册进行售卖,在《晨报》头版就可以看到许钦文《故乡》等集子的广告。无论是在年轻的丁玲、沈从文们的1920年代,还是在战时中国的1940年代,副刊“资本关系比较长久,报纸的销路又使副刊不仅获得了杂志所梦想不到的那样多的读者,并且伸入了平素对于文艺写作不大关心的读者之间。副刊的影响因此也不限于文学上艺术上新流派的创始,且进而使青年读者变成激烈的社会改革家”⑥,影响力可见一斑。《晨报副刊》1922年发行量为7000 份,1925年达到10000 份,在许多地方均设有发行点,或可称得上是1920年代北京城的、麦克卢汉所谓的“热媒介”。

沈从文到北京的时候,《新青年》《新潮》都已不存在,作为“四大副刊”之一的《晨报副刊》,于是凸显其地位。它聘请高校教授主持,从而获得高端的文学、文化资源,在新青年中有很大的影响力。这一点,从丁玲的回忆中就能寻到凭据。根据丁玲的回忆,上世纪二十年代的“北京这个古都是一个学习的城,文化的城。那时北京有《晨报副刊》,常常登载一些名人的文章,公寓里住的大学生们,都是一些歌德的崇拜者,海涅、拜伦、济慈的崇拜者,鲁迅的崇拜者……古典文学,浪漫主义的生活情调与艺术气质,一天一天侵蚀着这个孤独的流浪青年,把他极简单的脑子引向美丽的、英雄的、神奇的幻想。”⑦足见阅读报纸副刊和杂志、并尝试写作和投稿是当时文学青年的重要生活内容,沈从文也一直为加入这一实践和进入文人圈层,不断地寻找方向和目标。

而教授主持、大学生为投稿主体(以致于林宰平曾理所当然地误认沈从文为“大学生”——参见沈从文《致唯刚先生》),是这时的《晨报副刊》等刊物的一般格局。凭借副刊主编的关系网络,副刊得以充分享有高校的文学和文化资源,徐志摩接手《晨报副刊》以前,张奚若甚至建议把副刊取消,主要理由是大学生把副刊当讲义、浪费时间⑧。这也从另一面反映了大学生阅读《晨报副刊》、向《晨报副刊》投稿的盛况,足见当时文学青年们对新文学的热情已是蔚然成风,从沈从文的小说《老实人》中也可窥见。报纸杂志上新近登载的新文学作品,成为广大进步青年的共同谈资,作者和读者之间,也形成了有趣的互动关系。

这样的文化格局到了沈从文那里,就显得有些艰难。按照金介甫的判断:“沈从文想做学问的打算是需要钱才能实现的。写文章,读学位都得有钱。20年代多数进步的作家全是教授,以他们的学问受到人们尊重。因此,沈从文显然必须考进大学。尽管他大学考不上,为了生活不得不把写作作为取得独立的职业,他思想上还是念念不忘做学者。他认为文学是严肃的事业,能够提高和教育人民……”⑨这为我们提示了早期沈从文的两点信息。第一,沈从文只是个湘西来的没有学历背景的普通青年,非常希望加入一个类似由副刊组织起来的文人圈层的正常序列中来。第二是沈从文面临着非常现实的原因:钱。在我们惯常的印象里,报刊在中国的兴起已经携带了“现代稿酬制度”,并以此培育了真正意义上的职业作家。但在1920年代的北京,对于没有名气的青年写作者而言,当时报纸副刊的稿酬很低(并且要求撰稿人事先声明,否则视为不愿受酬),甚至是没有稿酬的,只拿实物(刊物合订本)代替,并且从作者对金钱和酬劳的态度上升到对作者的道德判断⑩。沈从文在早期作品中,也直接或间接地表达了进行创作时所面临的窘况,与他初来北京的“公寓”体验形成呼应⑪。这种状况直到《晨报副刊》内部人事变动调整,加之当时文化市场对稿源迫切需要,才渐渐有所改进,也使得沈从文等年轻作家的创作心态和境况有所好转。1925、1926年以后的沈从文,从个人经历上说,离开了图书管理员的职位,离开熊希龄的公馆,都使得他感到更加自由和顺畅。而1926-1927年间,继续以《晨报副刊》为主要投稿和发表园地,沈从文的投稿面扩大,稿件采用率也大为提升,创作渐入佳境。沈从文从《晨报副刊》拿到的稿酬是4-12元,另外,他在《现代评论》做发报员,每月有30块钱可拿。

逐渐好转起来的不仅是稿酬待遇,还有沈从文的创作际遇。沈从文从发表第一篇作品到徐志摩开始接手《晨报副刊》的十个月内,只发表了三篇作品,而在徐志摩主持《晨报副刊》期间,沈从文发表的小说大概有四十多篇。

金介甫又以充分的调查取证,提示了沈从文早期创作的路径:“沈从文能够成为作家……是由于他作品本身的价值,得到新文化运动一些心底开阔人士的青睐。从此以后,他就把作品送给这些刊物发表,使外人看来他好像也是这个流派中人”,“最大的道义与物质支援来自他的同伴,沈从文广交朋友,常常在开饭时刻去宿舍拜访他们……沈从文回报这帮学生盛情的办法是,替他们写作文,答家庭作业考试卷,还代写情书。”而林宰平错把沈从文当成大学生则“正是沈求之不得的机会,跟和郁达夫通信那样,让他这个到处碰壁的人再一次引起社会注意”。⑫当时报纸副刊以主编为中心的作者约稿制度以及徐志摩的青睐,加速了沈从文的“文人化”。

《晨报副刊》采取编辑约稿制度,以主编为中心、邀约特定群体的写作者,如此可以保证“内容较充实整齐,这包括了借重老作家的名望,维持刊物的信用,增加读者的兴趣等内在条件。第二是鼓励新进作家的勇气,比如,一个陌生的名字能够在许多前辈文豪的大作之间,这对他的督策,比什么力气都大。”⑬中山公园来今雨轩和北海等地,在整个二三十年代一直是北平文人雅集的去处,人们在聚餐、茶话、联欢等活动中联络感情,互通文气,鼓励新进,支持刊物。在早期不少作品中,沈从文都通过描摹这样一些文事活动或仅仅记述文事活动发生的地点,表达对加入文人圈层的渴慕,对跻身文坛的相当强烈的愿望和自觉。而“当时连叫花子也结成帮,有帮的规矩。这个街道归我管,你想进也进不去”⑭,作为“外来者”、“乡下人”的沈从文十分敏感于文坛上的集团意识。徐志摩的青睐,使得沈从文逐渐成为《京报副刊》作家团体的座上宾,参加一些诗会或朗诵会等。在后来主持《大公报·文艺副刊》时,从年轻作家成长起来的沈从文也十分注重这一点,对此,萧乾曾回忆说:“文艺副刊对许多作家来说,都起过摇篮作用。”⑮孙伏园离开《晨报副刊》也带走了鲁迅、川岛、许钦文等作家,而后的《晨报副刊》则逐渐兴起了以沈从文、蹇先艾、郁达夫、郭沫若、王统照、张资平、冰心、闻一多、刘大杰等为代表的新的文人圈层,“徐志摩时代”的《晨报副刊》更是重新集中了沈从文、胡也频、朱自清、钟天心等作家。当时在副刊上时兴作者“加按语”,按语中的内容常常是作者表示是受了某某主编的约稿“勉而为之”,这虽有做作之嫌,亦可见主编与作者关系之密切。而副刊将提携新人作为一种风气甚至于职责,此种情形从沈从文《废邮存底》等文章、以及沈从文后来的报刊实践中,也可获知。这也都在促使沈从文跳脱“公寓中”,向更为开阔的文学创作领地迈进。

三、文学市场、读者意识与沈从文早期创作的展开

作品逐渐见诸报端,使得沈从文渐渐探清了投稿与文学创作的路数。《一封未曾付邮的信》是其目前可查最早刊出的作品,《公寓中》则是目前可查的沈从文完成最早的作品(1924年11月)。1925年以后,沈从文不仅结识了时任《京报·民众文艺》编辑的胡也频和项拙,还得到了《晨报副刊》新舵主徐志摩的赏识。到了1926年11月,北新书局“无须社丛书之一”正式出版印行沈从文的第一个作品集《鸭子》,同年另印《第二个狒狒》《市集》,不能不说是沈从文写作历程中的重要积淀。此时的沈从文,在逐步走向专业文学创作的进程中,对投稿、出版行为有着相当的重视和高度运用的自觉——他和胡也频甚至为了百分百的投稿取用率而想自办一份刊物,沈从文写于1926年1月的《北京之文艺刊物及作者》⑯也体现出这种自觉。这篇文章不仅因为对投稿轻车熟路、对采用率有相当自信的底气而显得略有骄狂,而且在调查实践的基础上,详细列举讨论了当时北京地区的二十三种报刊,从刊物登载文章特点到编刊人事变动,从价格、销路、刊行周期到相关编者和作者,条分缕析,一应俱全,简直可以称得上是一份写给当时北京地区广大文学青年的“投稿指南”。可见当时的沈从文,对创作和发表的高度关注,俨然已是文学创作投稿方面的老手和“前辈”。

沈从文逐渐形成了市场意识,去探索和总结什么样的作品能够受到欢迎,将“读者”有意纳入到自己的写作当中。沈从文早期的《公寓中》等作品中,“于质夫”式的写作既是因为市面“流行”也是因为内心凄苦;但以《晨报副刊》为阵地打开了自己的空间和创作局面后,沈从文有了新的维度去琢磨“怎么写”的问题。如果说“一切源头都是后设”,那么为夏志清所高度赞扬的、沈从文自诩为“乡下人”的“深意”⑰,或许可以这样再度“翻译”:第一方面,年轻而有抱负的沈从文对自己的“读者”是谁、状态如何、喜欢什么,相当了解;第二方面,沈从文明白异质于北京生活的土俗世界和异质于教授、学生们的生活阅历,是他或可取用的上佳资源。

“沈从文在他书写自我的各种体裁作品里,都暗示他真在写自传……可惜沈的读者多半是对此一无所知的年轻人。一位真正作家能把他们都在干的放荡逾检的事情以及他们不可告人的遐想公诸于世,读者当然感到妙趣横生。沈从文不断抛出这类自传性的暗示,正巧迎合了读者的好奇心理。”⑱回望沈从文1926年左右及以后的作品,报章传媒符码、“文学青年”形象等,已常常在沈从文的笔端显现出来。如小说《记一大学生》中,文学青年“我”很感兴趣于楼上的“诗人”,这“诗人”满是一副置身文坛的架势,不仅“盼望到时时刻刻有若干人在议论他的诗与他为人”,而且“能数出中国五十个作家的姓名”。⑲副刊在这里显现了威力:“诗人”确认自己与文坛相联系的方式是“从报上”知悉作家们的轶事;而为了证明“诗人”确实是写诗的,连好事的房东都知道“从这人的房里拿出报的副张来给我看”。再如《元宵》,写的是一个作家看见年轻的读者争相买他的书,就在书铺里观察、感叹了好一阵子,以为他们受了中学老师的文学教导。⑳这个“他”恐怕也是沈从文自己的写照。关于这一点,最为明显的要属《老实人》中的自宽君在北海公园的所见所想,常常在“文学属地”北海公园漫游的沈从文,恐怕也正是这样一个“自宽君”,为着《市集》在文学青年中产生的轰动而洋洋自得。1927年4月发表的《蜜柑》,更是通过大学生之间的聚会,生动再现了文学青年讨论诗歌和策划周刊的情形。

在北京大学生中间以“说书人”起家讲故事的沈从文,也非常自觉地去提醒自己“有读者”、提挈读者“有故事”。如1926年2月发表的《占领》这样开头:“一九二零年,为自己方便起见,我将说民国九年”;1927年3月发表的《晨》,则娓娓道来“这是岚生先生同岚生太太另一个故事”,而“看报纸”成为主人公与读者对应的重要情节。对文学青年状态的细致观察、沈从文个人的阅读与写作经验、对报刊杂志的着意和对读者共鸣的在意等,或有意或无意地糅合在一起,构成了沈从文早期创作中独有的都市图景。

凌宇认为沈从文的早期创作是“沿着乡村回忆与都市写实两条线索展开”的,1928年以前的作品“有关故乡生活回忆的文字占据压倒性的比重”,“这多数的往事回忆……不如说是一串连绵的情绪的珠子。那种脉脉温情的细流,恰恰是这个乡下人在都市人生里生活败北的另一种心理反应形式。”而考察沈从文在《晨报副刊》的“成名史”(甚至更早追溯至沈从文在北京广交文学青年时的“讲故事的人”的身份角色),湘西题材在沈从文早期作品中的一再言说,恐怕要归功于留过洋的都市青年徐志摩(以及与他经历类似的一干人等),对都市生活的厌倦和对“北京以外”的故事的渴求,这种渴求成为了当时文坛的某种潮流,又恰恰被“投稿人”沈从文敏锐地捕捉和发扬。著名的“一稿三投”的“公案”,正是沈从文笔下遥远的“市集”,攫去了作为编辑或读者的徐志摩们的目光。由于各种阴差阳错或明知故作,《市集》一稿三登,先后在《燕大周刊》《京报·民众文艺》和《晨报副刊》上亮相。从他为《市集》分别出现在《燕大周刊》和《京报·民众文艺》而作的“告白”中,我们不难发现,此时已经作为“圈内人”的沈从文不仅深谙投稿的规矩,也很明白自己要给“读者”和业界一个交代,以继续他未来的文学创作。在《京报·民众文艺》上他写:“这个稿子曾寄到一处日报上去过,许多日子没有见登出,也没有退还,大概是擦灯罩子了;我因为眷恋故乡的梦不怕重做,是以又写出来……文中有许多叠字叠句处,看来已不大通,这乃是保全乡土趣味缘故,只得如此。若是但失之鄙俚,那末,大概还会有个把读者感到趣味罢!”“告白”五天后,《市集》又因徐志摩的青睐在《晨报副刊》再度登载,沈从文则发表了《关于〈市集〉的声明》,澄清当时是“一个朋友不经我的许可转录到《民众文艺》”。

当时的读者反应也影响着沈从文“都市讽刺”内容的取材与风格的形成。那时不少“上流”读者,如徐志摩、林徽因等,也正是要看具有特殊身份和经历的沈从文的作品,通过小说里特别的讽刺,对本身所处的智识者圈层报以清高的哂笑。而当时文学青年写文章分析沈从文初期小说的长处,则充满了1920年代的“现场感”:“在每一句对话中用着特别的文字组织,全篇充满着轻松的调子,甚至在每一个字眼上都镶着吸引人的力量。”这样的评价,沈从文不可能没有注意,也自然会相当自觉地运用在其文学创作当中。

我们不妨在这样的投稿-出版的链环中,考察一下沈从文和他写于1926年的《松子君》。小说《松子君》大致写了这样的内容:“我”和松子君都是都市文学青年,闲适而时髦,热心于文学作品与文学界的消息。松子君时常到“我”的寓所来,与“我”共同点评新近出版的书籍或作品。有一天,松子君说他得到了友人周君的日记(在故事中以大段日记的形式带出另一个故事,这是沈从文早期创作中常常使用的“套盒式”结构),日记里写了周君与父亲姨太太之间的三角恋爱。松子君想以这日记为底本创作小说(而“三角恋”、日记体,本都是令松子君所不齿的时兴文学)。“我”本意在支持,但直到见到了周君本人,“我”才明白原来松子君说的“日记”根本不存在。

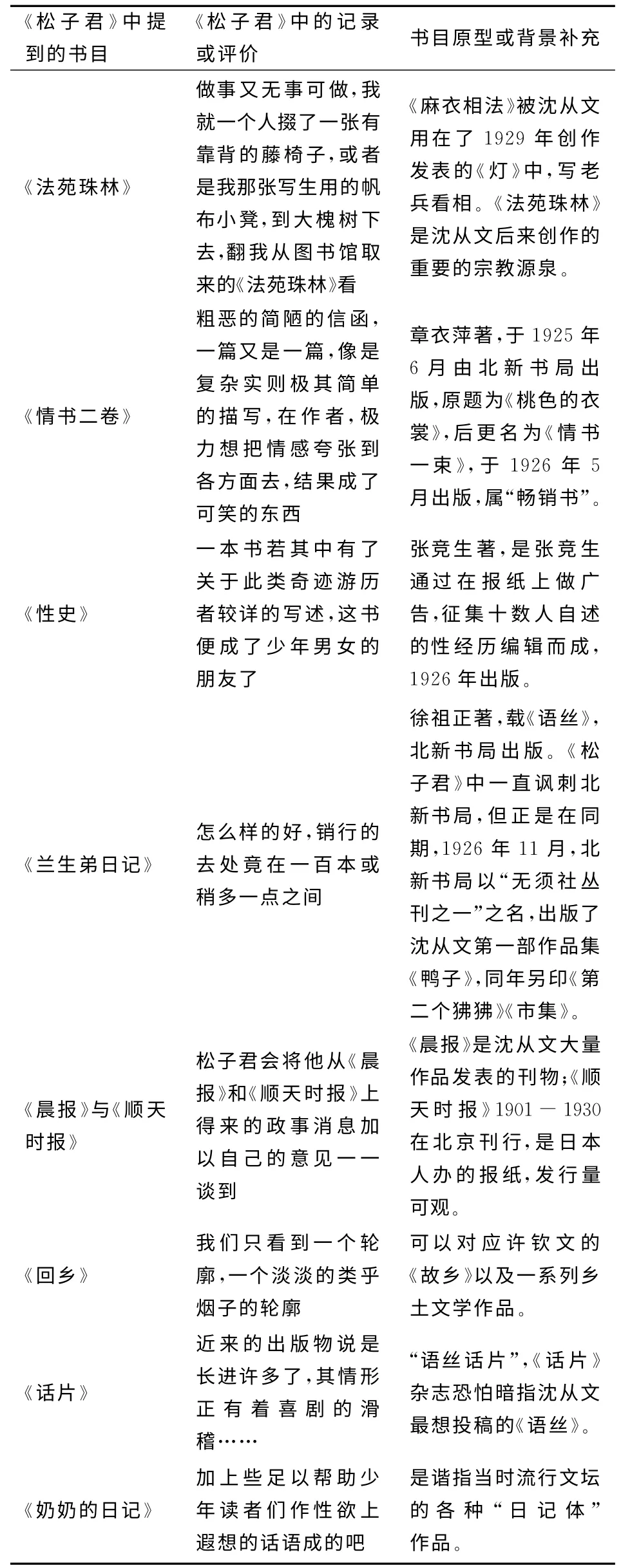

除了“郭哥里”(即果戈里)这样的文学名人和“补白”这样的报刊文学术语,从文字的直观感受来看,这篇小说最大的特点恐怕要算“书名号”,或者说像一个小说版的《北京之文艺刊物及作者》。我们且来理一理小说中出现的“《》”。

表1 《松子君》中涉及的书刊情况

小说借助“我”和松子君的交替对话来完成对时下文坛现象、流行文学作品的种种评论,在进行文学评论时,“我”似乎要比松子君更清醒些,“我”的提议松子君也并不拒绝,在承担文学评论功能的链条上,“我”和松子君其实是一个人,只不过岔开话题分着说,免得过于冗长。作者在小说中嵌入了大量或虚或实的书刊名目,通过“我”和松子君的对话、通过松子君在故事里讲述的三角恋的故事“套盒”,发表了大量针对文学作品或文学现象的评论。从这个意义上说,《松子君》更像是文学创作与文学评论的小说化尝试。

沈从文应当是说故事的松子君和听故事的“我”之外,更为冷峻的观察者。沈从文早期作品中那种自来的微讽和俏皮仍然能够见诸《松子君》,而小说中大量的对“文学青年”典型状态的捕捉描写,以及将在文学青年中流行的文学评论作为小说的主要内容之一,更能引起当时青年读者们的共鸣,从而“会心一笑”。但同时,《松子君》嵌套改造的不仅仅是文学评论,可能也试图改造在《松子君》中为“我”和松子君所不齿的“恋爱小说”——通过引出周君的故事和最后证明了的松子君的捏造,沈从文在“我”和松子君的日常交往中,嵌进了一个“三角恋”的故事,这个“三角恋”正是以“我”和松子君都不屑一顾的当时文坛流行的“日记体”讲述的,可这“周君日记”的引文,又占用了《松子君》相当多的篇幅——也就是说,借着“我”和松子君讲评故事的形式,《松子君》完成了“日记体”“三角恋”。仔细读来,恐怕正如时评指出的,沈从文那“所刻薄张资平先生的话,全是可以说向他自己的身上”。通过写日记、写三角恋爱,沈从文也正写着时兴的、人们爱读的故事。也许沈从文更多想要传达的是这样的信息:“虚构”是文学创作的常态和必需,“我”正在从讲故事的人转变为听故事的人,而讲故事的人最后反倒成了“故事”……对于刚刚获得报刊阵地和读者市场、正在不断探索的沈从文,以圆熟的标准来要求《松子君》,未免有些苛责。也许正是到1929年《灯》发表以后,沈从文作为小说作者的、对“故事意识”的自觉才更加完善起来。

总之,在沈从文与《晨报副刊》所展现的互动图景里,我们看到了一个青年作家的良苦用心和不懈努力。在不断探索和实践中,沈从文逐渐形成了自己的创作风格与读者意识,以及作为一个准职业作家的应有的敏感和修为。在沈从文的自我叙述和后来人的沈从文研究中,本是迎合都市文化读者猎奇心理的湘西故事,成为供奉人心的“希腊小庙”,本是迎合都市文化读者的对“我”和“松子君”的讽刺调侃,成为了对淳朴道德精神的守望。单以《晨报副刊》和沈从文的早期创作来看,日后针对沈从文的叙述和研究可能显得多少有些“荒腔走板”。无论如何,有了《晨报副刊》时期的基石,才会有一个深情回望凤凰的沈从文。

注释

①朱光潜:《谈报章文学》,天津《民国日报·文艺周刊》,1948年2月2日。

②《晨报》前身是创办于1916年的《晨钟》报,李大钊曾担任主编。1918年9月被查封,1918年12月以“晨报”重新出版,请鲁迅起名改第七版为《晨报副刊》。孙伏园曾于1920年7月-1924年10月担任《晨报副刊》主编,此后历经汤鹤逸、丘景尼、江绍原、刘逸已等,直至1925年刘逸已邀约徐志摩执掌《晨报副刊》,给《晨报副刊》和沈从文等年轻作者都带来了明显的、新的转机。1926年10月徐志摩离任后,江绍原、瞿世英等主持,1928年6月5日《晨报》《晨报副刊》停刊。

③沈从文:《怎样办一份好报纸——从昆明的报纸谈起》,《沈从文全集》第14 卷,太原:北岳文艺出版社,2002年,第242页。

④见从文:《编者言》,《益世报·文学周刊》11期,1946年10月20日。

⑤沈从文:《我怎么就写起小说来》,《沈从文全集》第12卷,太原:北岳文艺出版社,2002年,第414页。

⑥本刊编者:《批评的漫步——杂志·副刊·中国的新写作》,《平明日报·读书界》第18 期,1947年3月22日。

⑦丁玲:《一个真实人的一生》,《丁玲文集》第5卷,长沙:湖南人民出版社,1982年,第147页。

⑧《晨报》主笔宴请徐志摩、张奚若等人,征求对于晨报副刊改良的办法,张奚若主张副刊应该“办死”,理由见其著名的《副刊殃》。

⑨⑫⑭⑱金介甫:《沈从文传》,符家钦译,北京:国际文化出版公司,2009年,第102页,第104-112页,第73页,第126-127页。

⑩参见《晨报副镌·编余闲话》,1923年4月10日。

⑪参见沈从文《第二个狒狒·引》《致唯刚先生》《沈从文先生在吉首大学的讲话》等文。

⑬编者:《三十一期小言》,《华北日报·文学》第31期,1948年8月1日。

⑮萧乾:《我与大公报》,周雨编:《大公报人忆旧》,北京:中国文史出版社,1991年,第170页。

⑯此文发表于1926年2月、3月、6月出版的中华基督教《文社月刊》第1卷第5、6、7期,署名沈从文。

⑰夏志清:《中国现代小说史》,刘绍铭等译,香港:香港中文大学出版社,2001年,第224页。

⑲沈从文:《记一大学生》,《沈从文全集》第4卷,太原:北岳文艺出版社,2002年,第198页。

⑳《元宵》发表于1929年6月10日、25日《东方杂志》第26卷第11-12号,署名沈从文。