针药结合治疗特发性面神经麻痹36例疗效观察

董建党,张 媛

(中国兵器集团第205研究所职工医院,西安710065)

特发性面神经麻痹是以面部表情肌群运动功能障碍为主要特征的一种常见疾病。该病较多见,发病机理不明确,没有公认的治疗方案。我院应用中药内服、外敷及针灸治疗,取得较好疗效,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 共入选72例,均为本院2010年1月-2012年12月特发性面神经麻痹门诊患者,按就诊顺序号采用随机数字分组法分为治疗组与对照组。治疗组男 27例,女9例;年龄 15~65(45±17.5)岁;病程(5±1.6)d。对照组男24例,女12例;年龄16~62(43±16.7)岁;病程(5±1.4)d。

1.2 纳入标准 1)符合特发性面神经麻痹诊断标准[1]。诊断依据以一侧面部表情肌肉麻痹的临床特点为诊断要点,患侧表现为:额纹消失,不能蹙额与皱眉;Bell征阳性;鼻唇沟变浅,嘴角歪向健侧,不能鼓腮、吹哨;齿颊间因颊肌麻痹常易潴留食物;角膜反射、瞬目反射减弱或消失;部分患者病前耳廓后及面部轻度疼痛,或病程中可出现舌前2/3味觉减退,或听觉过敏现象。所有患者均为单侧。2)年龄15~65岁;3)发病时间小于7 d。

1.3 排除标准 1)排除中枢性面瘫;2)排除外伤性面神经损害、糖尿病性神经病变所致的面神经炎、继发性面神经炎:如腮腺炎或腮腺肿瘤、中耳炎以及后颅窝肿瘤所致的面神经炎等;3)发病时间大于7 d;4)有心肝肾等严重病变;5)年龄小于15岁,大于65岁。

1.4 治疗方法 治疗组内服中药加味牵正汤:白附子 10 g,僵蚕 10 g,全蝎 6 g,防风 12 g,秦艽 15 g,丹参15 g,胆南星12 g,甘草15 g。夹有风寒者加炙麻黄10 g,柴胡10g;痰瘀交结者加三七粉3 g(冲服),葛根12 g,天竺黄10 g。外敷:白芥子15 g,研磨,凡士林调和为糊状,外敷于风池穴、翳风穴。针灸:主穴取太阳、下关、颊车、合谷;眼睑闭合不全加鱼腰、承泣、攒竹;口角歪斜加地仓、迎香、承山。平补平泻,发病7 d内不用电针,针刺手法轻,7 d后加电针,断续波,30 min。7 d为1疗程,中间休息3 d,开始第2疗程。对照组阿昔洛韦0.6 g,口服,2次/d,共 10 d;泼尼松10 mg,2次/d,发病前10 d应用,而后泼尼松量减为5 mg,2次/d,3 d后改为1次/d,应用3 d后停药。给予甲钴胺片营养神经,促进神经髓鞘恢复。

1.5 疗效评价 标准根据第5次国际面神经外科专题研讨会推荐的House-Brackmann(H-B)面神经功能评价分级系统[2],并结合临床实际确定。1)痊愈:面部所有区域正常;;2)显效:仔细观察时才能看出轻微的功能减弱,轻微的联带运动,面部静止时对称,张力正常,上额运动中等,眼轻用力可完全闭合,口轻度不对称;3)有效:有明显的功能减弱,但双侧无损害性不对称,可观察到并不严重的联带运动,挛缩和(或)半侧面部痉挛,面部静止时张力正常,上额运动减弱,眼用力可完全闭合,口用力可移动口角,口明显不对称;4)无效:面部静止时不对称,上额无运动,眼不能完全闭合,口仅有轻微运动。

2 结果

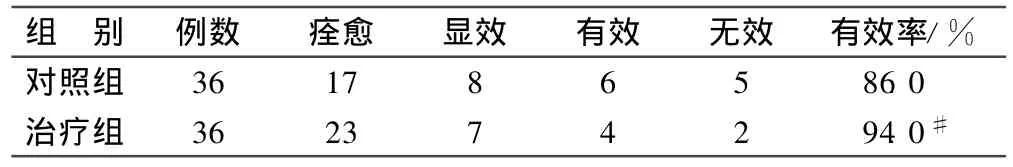

见表1。

表1 2组疗效比较

3 讨论

特发性面神经麻痹发病原因不明确,主要表现为表情肌群运动功能障碍,尽管部分患者可以经过一段时间自行恢复,但大部分患者需要治疗,由于没有确切的病因,治疗以对症为主,疗效一般。因此,目前临床迫切需要一种安全有效治疗特发性面神经麻痹的方法,以便于提高面神经炎的治愈率。目前病因认识可能与单纯疱疹病毒感染有关,2004年美国神经病学会所推荐的临床治疗手段是以糖皮质激素作为治疗面神经炎的主要手段[3]。Grogan等[4]发现,阿昔洛韦和泼尼松联合治疗,患者的预后比单独接受泼尼松治疗的要好。这也是目前西医常用的标准方案[5],故本研究对照组采用此方案。

中医对特发性面神经麻痹认识很早,属“口僻”范畴。在上千年的临床实践中积累了丰富的经验。认为其发病主要是风邪外袭,挟痰阻络[6]。治疗以祛风化痰通络为法,常用名方牵正散治疗[7]。我们在医疗实践中结合现代特发性面神经麻痹的发病特点,继承前人的经验,总结出针药结合,更切合现代临床实际,提高了临床疗效。该法在牵正散基础上加入防风、秦艽、丹参、胆南星、甘草,增强了祛风化痰活血力度,临床疗效更好。白芥子辛温,为温里化痰药,其性走散,可开宣肺气,透达经络,尤善去寒痰及皮里膜外之痰,为治疗特发性面神经麻痹要药,外敷效果更佳。针灸是WHO推荐的治疗特发性面神经麻痹方法之一[8],选穴、及刺激法尤为重要,早期轻刺激,远端取穴,1周后可加电针治疗。中药内服、外敷、针灸结合能有效提高临床疗效,值得临床推广应用。

[1]吴江.神经病学[M].2版.北京:人民卫生出版社,2010:126.

[2]House J W.Facical nerve grading systems[J].Laryngoscope,1983,20(4):220.

[3]Gilden D H.Clinical practice:Bell’s palsy[J].The New England Journal of Medical,2004,351(9):1323-1331.

[4]GroganP M,GronsethG S.Practice parameter:steroids,acyclovir,and surgery for Bell's palsy(an evidence-based review):report of the Quality Standards Subcommittee of the American[J].Academy of Neurology,2001,56:830-836.

[5]雷云,吴成翰,高丽丽.中西医治疗周围性面瘫的研究进展[J].光明中医,2012,27(4):843-845.

[6]刘汉青,张连城.针刺结合放血拔罐治疗面瘫28例[J].长春中医药大学学报,2011,30(4):255-256.

[7]吴振英.牵正散联合针刺治疗急性面神经麻痹30例[J].中国中医急症,2008,17(11):1610-1611.

[8]于冬春,李亚萍,王慧泉,等.针刺治疗面神经麻痹的临床观察[J].中国医学工程,2012,20(2):141.