壳聚糖基双氯芬酸钠微丸的制备及体外缓释性能研究

李国祥,杨 磊,卢代婵,施新丹,蔡明月,邵 宇

(1.生物资源保护与利用湖北省重点实验室(湖北民族学院),湖北 恩施445000;2.湖北民族学院 化学与环境工程学院,湖北 恩施445000)

双氯芬酸钠化学名称为2-[(2,6-二氯苯基)氨基]苯乙酸钠,又名双氯灭痛.其抗炎、镇痛和解热作用很强,是使用最广泛的非甾类抗炎药之一.临床上主要用于类风湿性关节炎、神经炎、红斑狼疮及癌症和手术后疼痛,以及各种原因引发的发热.但因其口服吸收迅速,生物半衰期较短,普通片剂常需日服3~4 次才能维持药效,而使体内血药浓度产生峰谷现象[1-2],且对胃肠道有刺激性.因此临床上常将双氯芬酸钠制成缓控释制剂,通过控释制剂的释放部位可缓解对胃肠的刺激,将其制成缓释制剂以低剂量持续地给药也可避免高浓度引起的副作用.

虽然目前已有相关的缓释制剂的研究及应用报道[3-4],但具有的共同特点是制备工艺较为繁琐和复杂,因此探究一种较为简单、可控的工艺制备出具有良好缓释性能的制剂具有重要的意义.壳聚糖是甲壳素脱乙酰化的衍生物,是一种丰富的可再生资源,能溶于稀酸溶液制备成凝胶、膜、纤维、微球等材料,是重要的药物载体[5-6],其制剂具有较好的顺应性、生物相容性及生物可降解性.

因此,本文试图以壳聚糖为原料制备载有双氯芬酸钠的微丸,并考察其缓释性能,希望能为双氯芬酸钠制剂的临床使用及工业生产的改进提供有益借鉴.

1 试验部分

1.1 仪器与试剂

UV757CRT 型紫外可见分光光度计(上海精密科学仪器有限公司),SHZ-82 型数显气溶恒温振荡器(金坛市科兴仪器厂);壳聚糖(浙江省磐安县壳聚糖厂),双氯芬酸钠(华星制药),其它试剂均为国产分析纯.

1.2 微丸的制备

准确称取适量双氯芬酸钠于烧杯中,加入100 mL 蒸馏水,使充分溶解.再称取2.0 g 壳聚糖于烧杯中,搅拌下加入2.0 mL 冰乙酸,将混合液置于电动搅拌器上搅拌30 min,使混合均匀.将所制得混合液静置1 h,脱去汽泡后用5 mL 的注射器将混合液滴入2%的NaOH 溶液中,控制注射器与液面的高度与滴入速度,使制得小球保持一定球形度.待小球固化后将其用1%的戊二醛溶液交联1 h,取出后用蒸馏水洗去表面的戊二醛,自然表干后备用.

1.3 微丸圆整度的考察

采取测量微丸平面临界角的方法来测量圆整度,取适量微丸于玻璃板上,将玻璃板的一侧抬起,当微丸刚好滚动时记下玻璃的倾斜角,多次重复取其平均值.角度越小则说明微丸的圆整度越好.

1.4 微丸堆密度的考察

取10 mL 的量筒1 支,首先测量其质量m1,接着放入适量的微丸后再次测得装有微丸的量筒质量为m2,在桌面上轻轻敲击量筒直至其内微丸的体积不再减小为止,记录下此时微丸体积V.按公式(1)计算堆密度.

1.5 微丸缓释性能的测定

分别准确称取一定量的载药微丸于锥形瓶中,加入30 mL 缓冲溶液.将锥形瓶置于37 ℃度的恒温摇床中,以100 rd/min 进行体外缓释实验.分别按15 min、30 min、45 min、1 h、1.5 h、2 h、4 h、8 h、12 h 时间间隔取5 mL 缓释液,并加入5 mL 的空白缓冲液.用紫外可见分光光度计测定其在波长275 nm 处的吸光度,依据标准曲线计算样品浓度,绘制微丸中双氯芬酸钠的缓释总量-时间曲线.累积释放量Mn可按下面的公式进行计算.

式中:Mn为累积释放量,单位为mg;Cn为第n次时的浓度,单位为mg/mL;V0为固定缓释液体积,本实验为30 mL;ΔV为每次取样体积,本实验为5 mL;Ci为累积浓度,其中i=n-1.

改变凝固液浓度、交联剂的浓度和pH 值等条件,采用类似方法分别考察微丸对双氯芬酸钠的缓释性能.

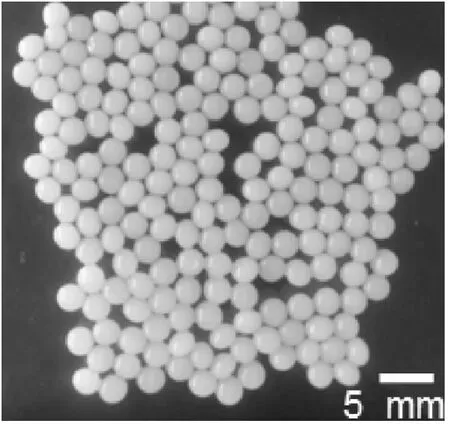

图1 微丸形貌Fig.1 Morphology of the pellets

2 结果与讨论

2.1 壳聚糖载药微丸的形态

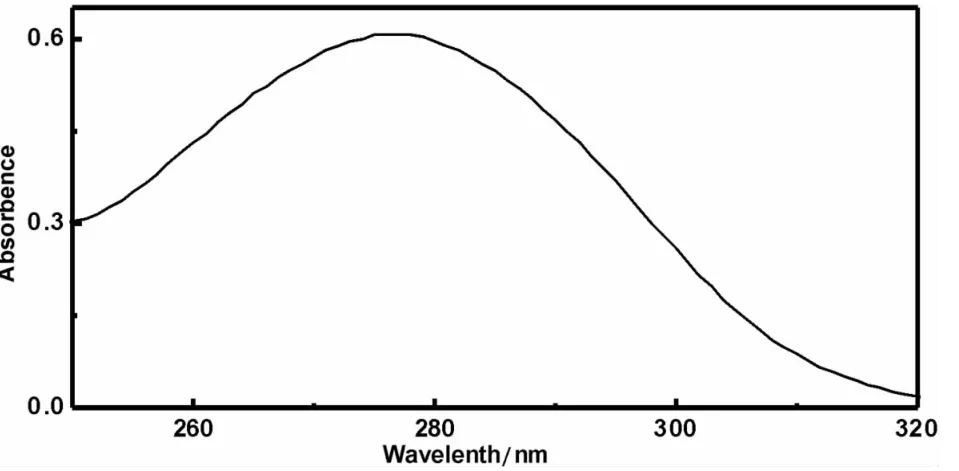

壳聚糖是一种带有氨基阳离子的生物多糖,具有优良的生物医用功能特性.用稀酸溶解壳聚糖,以稀碱液为凝固液,采用溶胶-凝胶法能制备出多种医用功能材料,如图1 所示,通过一种简便方式制备的壳聚糖载药微丸它们为球形外貌,呈乳白色,且粒径呈窄分布,溶胀状态下平均直径约2 mm. 且将该微丸在缓冲溶液中缓释一定时间,用紫外分光光度计测定吸光度,如图2 所示,在λ=275 nm 检测到有明显的吸收,这是双氯芬酸钠的特征吸收波长,表明目标药物的存在,从而证实固载有双氯芬酸钠的壳聚糖微丸成功制备.

图2 双氯芬酸钠在250~320 nm 范围的紫外吸收Fig.2 The UV absorbance of diclofenac sodium in the range of 250~320 nm

2.2 微丸圆整度的考察

经测量微丸的开始滚动时的平面临界角平均值为27°,说明采用本实验工艺制备的载药微丸具有较好的圆整度.圆整度高的微丸具有较好的流动性,若制成胶囊剂,在不用添加润滑剂等辅料的情况下也能轻易的填充入胶囊壳,适合进行工业化的大批量生产且具有成本低的特点.

2.3 微丸堆密度的考察

测得m1为17.48 g,m2为19.38 g,V为2.60 mL.由公式(1)计算得堆密度为0.73 g/mL.微丸的堆密度与其真密度、粒径等都具有密切的联系.堆密度越大,则微丸一般具有越小粒径,且粒径的大小也将影响到微丸的缓释性能.粒径越大,等质量的微丸表面积越小,药物的释放将越缓慢,但粒径变大将直接影响患者服用的顺应性,因此选择合适的粒径对于制剂至关重要.

2.4 不同条件下微丸的缓释行为

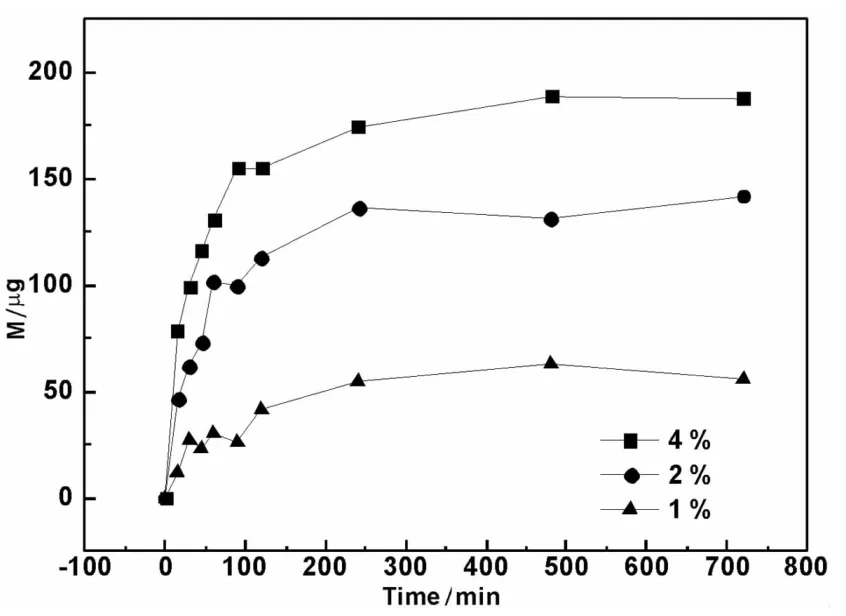

2.4.1 凝固液氢氧化钠浓度的影响 分别改变凝固液中氢氧化钠的浓度为1%、2%、4%,考察不同氢氧化钠浓度的凝固液对微丸缓释性能影响,结果如图3 所示.图3 显示,三种不同NaOH 浓度的凝固液所制备的微丸均有显著的缓释性能,随着时间延长,微丸药物释放量逐步增加,初始3 h 内,药物释放量增加较快,且缓释时间可以持续至10 h 左右.另外,由缓释曲线可知,在凝固液中随着NaOH 浓度的增加对微丸载药量有一定的促进作用,这可能是微丸在成型过程中不同浓度的凝固液改变了微丸凝胶速度,从而影响了微丸对双氯芬酸钠的包封率,导致载药量发生变化.如果继续增加NaOH的量,过高的碱浓度将可能会影响药物的结构和生物活性,故凝固液中碱的浓度应综合考虑.

图3 经不同凝固液处理的微丸的释放行为Fig.3 The release behavior of processed pellets from different coagulating solution

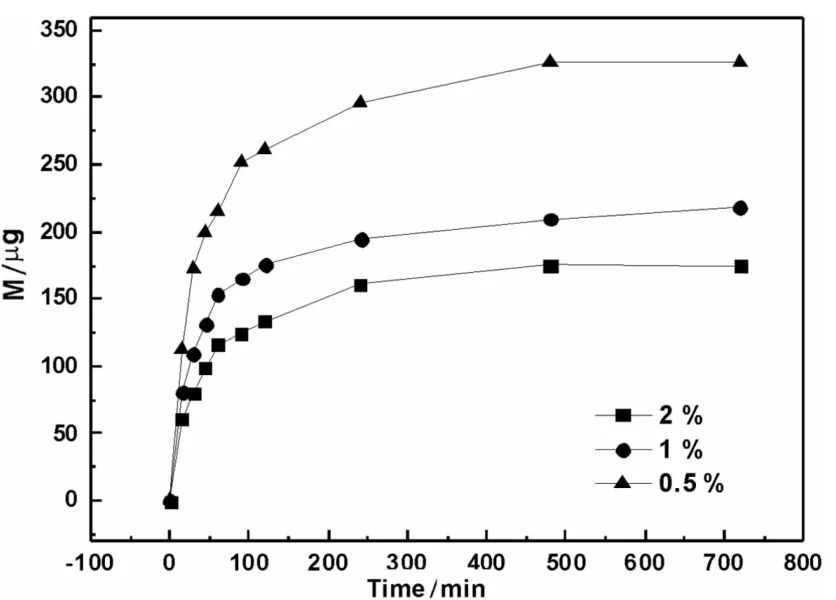

2.4.2 交联剂戊二醛的浓度的影响 分别改变戊二醛的浓度为0.5%、1%、2%,考察戊二醛的浓度对微丸缓释性能的影响,结果如图4 所示.图4 显示,交联剂的浓度对载药微丸释药影响较大,随着戊二醛浓度的增加,微丸的释药速率逐步降低,且载药微丸的释药率呈现下降趋势.这可能是由于戊二醛分子中的醛基和壳聚糖分子中的氨基发生反应,形成交联网络结构,从而使高分子链收缩,而致使微丸释药的有效空隙减小,使得药物在壳聚糖基质中扩散速率减少,进而影响释药率,且这种影响随着戊二醛浓度的增加而更加显著.

图4 经不同交联剂处理的微丸的释放行为Fig.4 The release behavior of processed pellets from different crosslinked agent

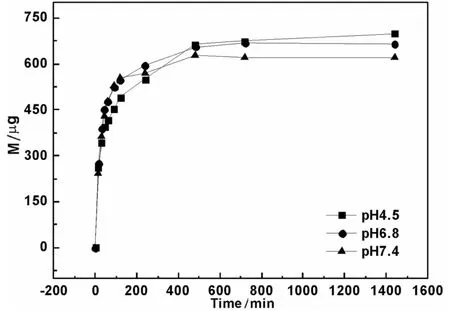

2.4.3 不同pH 环境下的缓释性能 分别配制pH 值为4.5、6.8、7.4 的缓冲溶液,将载药微丸于不同缓释体系中作体外释放试验,考察不同pH 释放体系对载药微丸的影响,结果如图5 所示.

图5 显示,24 h 时间内,随着时间的增加双氯芬酸钠的释放量不断增加.且整个过程有三个明显的阶段:即刚开始1 h 内释放速度较快,为暴释阶段;接下来较长时间内释放逐渐变得平缓,药物累积量增加趋势慢慢减弱,释放速率逐渐变小,即为稳定的缓释阶段;最后随着时间的延长,释放速率减小,以致总释放量趋于一定值,缓释曲线趋于一条直线.相比较而言,碱性条件下总缓释量偏低,因此,碱性条件下不是最佳缓释环境;而酸性和中性条件下药物释放量均超过600 μg,高于碱性介质.但双氯芬酸钠总的缓释时间均低于牛血清白蛋白药物[5],这可能是和牛血清白蛋白分子相比,双氯芬酸钠分子较小,在壳聚糖载体中更容易扩散和释放所致.

图5 双氯芬酸钠分别在碱性、酸性、中性介质中的释放行为Fig.5 The release behavior of diclofenac sodium in alkaline,acidic and neutral media

3 结论

以壳聚糖为原料成功制备了壳聚糖/双氯芬酸钠缓释微丸,并对所制备的微丸进行了体外缓释性能的研究,结果表明微丸在不同pH 环境下具有显著的缓释行为,呈现出一定的pH 敏感性,使得此制剂在体内能够稳定而缓慢地释放药物.经交联处理后的壳聚糖分子上的部分氨基与交联剂戊二醛反应形成了网状结构,阻止了药物在其分子内部的转移,有助于药物的控制释放.

[1] 尤启东.药物化学[M].2 版.北京:化学工业出版社,2008:488-489.

[2] 侯婷.双氯芬酸钠缓释胶囊的工艺和质量研究[D].天津:天津大学,2011.

[3] 祁小乐,朱家壁,陈盛君.双氯芬酸钠肠溶微丸型片剂的研制[J]. 药学学报,2008,43(1):97-101.

[4] 邹梅娟.结肠定位释药双氯芬酸钠包衣片的研究[D].沈阳:沈阳药科大学,2001.

[5] 唐鹰,彭炳益,李国祥.固载蛋白类药物的壳聚糖基管式膜的制备及体外缓释性能研究[J]. 湖北民族学院学报:自然科学版,2012,30(3):309-311.

[6] 施晓文,李晓霞,杜予民.甲壳素基新材料研究进展[J].高分子学报,2011(1):1-11.