基于用水总量控制制度农业高效用水评价指标体系的研究

焦 勇

(新疆农业大学经济与贸易学院,新疆 乌鲁木齐 830052)

1 引言

2011年中央农村工作1号文件决定中,明确提出最严格水资源管理制度的“三条红线”,分别针对用水总量、用水效率和水质控制做了全方位的安排。其中用水总量控制指标是水资源管控目标管理的关键指标[1],从宏观上对水资源开发利用进行调控。文件中明确提出总量控制制度的重要工作之一是 “建立取水用水总量控制指标体系”,所以加快建立基于用水总量控制制度的农业高效用水评价指标体系具有重要实践意义。

2 用水总量控制制度影响的理论分析

用水总量控制制度是通过取水许可、统一调配和水权等有效措施,将区域水资源使用总量控制在一定数量之内,从而达到水资源可持续发展的一种控制手段。总量控制分析将使对单一水资源评价和管理转变为对整个流域或区域的评价,从而体现外部不经济性内在化[2]。解决外部性的途径主要有庇古的运用政府手段和科斯的运用产权的市场手段。

水资源属于社会中的公共品,依照公共信托理论,作为公共财产的水资源需要政府代表全体社会成员的意志进行调控。政府为了克服市场机制的不足,需要采用计划的手段促进水资源的高效合理利用。

2.1 通过项目水资源论证制度和取水许可制度、采补平衡制度,严格控制用水总量,带来节水效益

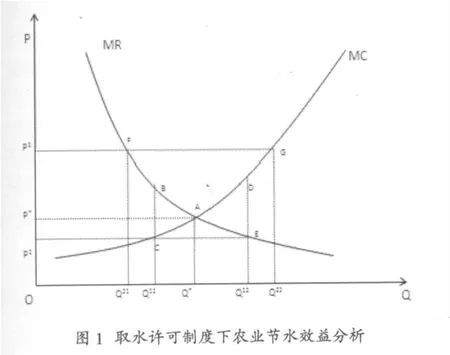

通过对地表水资源采取论证和取水许可制度,针对地下水资源实行采补平衡的制度,达到对水资源利用总量的控制。如图1所示,在MR=MC原则下,水资源供求均衡点应该是A点,均衡时的水资源使用量为Q*。然而现实中,水资源的价格,特别是农业水资源价格,受到历史因素、文化因素、心理因素、政策因素的共同作用下,农业水资源价格长期偏离理论价格,形成低廉的水资源价格。农业水资源平均水价才0.0357元/m3,大型灌区,特别是宁夏,才0.006元/m3。引黄灌溉的水价从0.006元/m3到0.056元/m3,不足成本的四分之一,1000m3的水费相当于一瓶饮料的价格。

真实情况中农业水资源的价格不是处在P*,而是处在低于P*的P1点,对于水资源的需求有CE的缺口,说明了由于较低的水价导致的水资源需求大于供给,激发人们的需求。此时MR=P1,然而MC等于D点的纵坐标,大于P1点,社会中存在ADE面积部分是社会纯损。通过取水许可制度,可以有效控制Q的使用量,促进水资源价格达到A的均衡点,此时社会效益的增加额度为ADE面积。

2.2 通过统一调配水资源,促进有限的水资源得到合理有效的利用,实现水资源的合理配置

中国“多龙管水”的管理体制,严重影响到水资源的优化配置和高效利用,造成地区之间、城乡之间、部门之间存在的水资源低效利用。通过对水资源统一调配管理,从而将水资源放在“社会—经济—环境”复合系统中,对水资源进行高效利用。逐步实现对水资源统一规划、统一配置、统一调度、统一管理[3],建立高效、权威的节水管理体系。2000年,黄河、黑河和塔里木河调水成功,显示出流域水资源统一管理、实行水务一体化对水资源的高效利用、促进水资源优化配置、提高节水效益具有重要意义。

若水资源不能形成统一调配的情境,也就说明存在N套子系统对水资源进行配置,各子系统的边际利润特征量可以表征为MR1-P,MR2-P,…,MRN-P,由于各子系统的约束条件和目标函数不尽相同,导致各子系统的边际利润不全相等。通过统一调配水资源,形成统一的决策系统,优化配置的结果促使MR1-P=MR2-P=…=MRNP,从而减少低效益用水,提高节水效益。

2.3 通过水权制度,激励水资源使用者的节水意识,促进区域水资源的优化配置

市场调节机制在水资源配置中发挥作用,它要求水资源产权界定清晰并且可以转让,从而消除水资源使用主体行为外部性,矫正市场失灵。水权制度可以为获得水权的人们带来一定程度的收益预期,激励水资源使用者的节水行为。水资源所有者是以经济效益作为决策的标准,水权制度之下形成的水价,构成水权所有者的收入来源。为了获得更高的收益,水资源使用者可能会调整用水结构、增大节水投入,从而获得更多的水资源转让收入。促进区域水资源的优化配置。水权制度确定水资源在各使用主体之间的分布状况,促使水资源在各用水户之间的优化配置,水资源向高效益方向流动[4],从而实现全社会的最优配置,达到最优的社会福利。

假设存在两个决策主体农民A和农民B,用水量分别为M和N,假设A为低效用水者,B为高效用水者,即MRA<MRB,水价为P。若没有水权制度时,水资源也就没有交换价值,所以社会总福利。若存在水权制度时,假设水权按照历史现状分配,水资源将向高效用水方转移,假设转移的量为△Q,所以社会总福利为:,在此状态下,,社会福利增加。

如图2所示,线段IJ表示的是农民A的边际利润曲线,线段HK表示的是农民B的边际利润曲线。M、N分别代表两者获得的农业水资源量,没有水权制度的情况下,社会总的福利为DNOJ面积加FMOK面积。水权制度下,根据科斯定理,农民A向农民B购买的水权量为LM(也可以表达成NG),从而达到均等的边际利润量,促进了水资源的优化配置。新的社会福利为CGOJ面积和ALOK面积之和,图中FMLA面积等于ENGC面积,所以新的社会福利增加额ECD面积,这部分近似三角形面积构成水权制度下带来的社会福利增加额。

3 总量控制制度下农业高效用水评价指标体系的构建

3.1 总量控制制度下农业高效用水评价准则建立

高效用水农业是一个复杂系统,涉及到社会、经济、生态方方面面,这也决定了对区域高效用水农业的评价是一个相互区别而又相互联系的系统。所研究的总量控制制度产生的节水效益,故对其效果的评价也具有个性的特色。

3.1.1 科学性原则。所建立的指标体系和评价指标层次分明,含义明确,正确反映出对农业高效用水的评价。

3.1.2 完备协调性原则。所选取的指标需要涉及到所评价的基于用水总量控制制度的农业高效用水的各个方面,需要针对社会、经济、环境等方面分别建立指标,从而达到对评价事物的完整评价,而整个评价指标均是针对同一事物,也就决定了指标体系之间的协调性。

3.1.3 可操作性原则。所选取的各项指标具有成熟的理论支撑,易获得可观测的可以量化的数据,而数据的获得可以通过政府统计部门、个人抽样调查获得。

3.1.4 精炼简明性原则。指标简单易懂,选择主要的具有代表意义的指标,而且指标之间不存在或者存在很低的相关性。

3.2 总量控制制度下农业高效用水评价体系框架的构建

用水总量控制制度所带来的高效用水评价,针对的是制度实施之后带来的效果。总量控制制度实施之后,带来的是更少的农业水资源使用,农业用水结构和效益的改变。除了技术经济类的变化之外,还带来政策社会类的改变,政策的落实情况和农业水资源的使用主体农民的认识情况。从宏观的角度来看,总量控制制度还要达到一定的资源生态上的作用,故在评价中增加资源生态类的指标。

基于前人已有研究成果,综合以上理论分析和评价准则,建立政策社会类、技术经济类和资源生态类三层,14个具体评价指标构成的评价指标体系。

3.3 总量控制制度下农业高效用水评价细化指标的选取

根据框架中的评价指标,选取具体可以操作的细化指标,构成用水总量控制制度下农业高效用水评价指标体系,如表1所示。

3.3.1 政策评价。政策评价可以针对总量控制制度的执行情况,由水权的实施情况、取水许可的实施情况和统一调配的实施情况构成,具体评价指标为农业初始水权水量比水资源可利用总量、取水许可总量比水资源可利用总量和水资源管理机构数构成,反映的是总量控制制度的落实情况,属于对政策执行效度评价。

3.3.2 社会评价。社会评价包含农民的认知,具体指标选取农民对总量控制制度带来的节水效益的认知度。

3.3.3 技术评价。技术评价包含水资源利用情况和管理水平两个方面,具体评价指标是灌溉水利用系数和水利经费投入比重。均是从最广泛的技术角度评价政府投入和带来的水资源利用改善效果。

3.3.4 经济评价。经济评价构成农业高效用水评价的重要部分之一,根据已有研究资料和对总量控制制度作用机理的分析,构建总量控制制度下农业灌水效益、农业用水结构的改善两个方面评价,具体指标分别为单方灌水农业增加值、粮食作物耗水比。评价元分别从整体效益、结构效益两个维度构成完备评价,反映出总量控制制度下经济效益基本情况。

3.3.5 资源评价。资源评价主要针对的是总量控制制度带来的资源节约效果,已有研究资料中资源节约评价主要有节水、节地、节能、省工四个方面,然而四项评价指标中具有很强的相关性,农业节水后,减少田间水资源使用量,从而需要减少输水,自然也就节省能源,节省工作量,在简练简明性原则下,选取节水程度,即实施总量控制制度前后农业用水差额作为代表性指标,第二个评价指标是每公顷农田用水量。以上两个评价指标分别从资源的流量和存量两个角度进行评价。

3.3.6 生态评价。生态中最为重要的两个作用体是水资源和土地资源,是出于主动和被动的关系,共同构成农业的基础背景,所以生态评价中包含水资源环境和土地资源环境评价,水资源环境评价中包含评价年径流系数和水资源开发程度两个指标,土地资源环境评价中含有多年平均干旱指数和植被覆盖率两个指标。

表1 总量控制制度下农业高效用水评价指标体系

4 结论

农业高效用水评价是一项复杂的系统工程,特别是基于用水总量控制制度的农业高效用水评价研究不多,对总量控制制度带来的节水效益和作用机制尚未形成统一的观点。本文借鉴相关领域研究成果,分析用水总量控制制度效能表现形式,得出总量控制制度通过取水许可制度、统一调配制度和水权制度等具体措施带来农业高效用水。针对理论分析建立的总量控制制度下农业高效用水评价指标体系,涵盖政策社会类、技术经济类和资源生态类三个方面的评价指标体系,为衡量“三条红线”之一的总量控制制度带来的高效用水评价提供一个科学的评价指标体系。

[1]汪党献,郦建强,刘金华.用水总量控制指标制定与制度建设[J].中国水利,2012,(7).

[2]陈杰.环评中总量控制的研究[J].化学工程与装备,2010,(12).

[3]山仑,康绍忠,吴普特.中国节水农业[M].北京:中国农业出版社,2004.

[4]汪恕诚.水权和水市场[J].中国水利,2000,(11).