芦山地震前康定地温变化现象

陈顺云 刘培洵 刘力强 马 瑾

(中国地震局地质研究所,地震动力学国家重点实验室,北京 100029)

0 引言

近10余年来,中国大陆发生了2次8级以上地震,多次7级以上地震,例如:1997年11月玛尼地震、2001年11月昆仑山口地震、2008年3月于田地震、2008年5月汶川地震、2010年4月玉树地震,以及2013年4月芦山地震,均发生在巴颜喀拉地块周边,该地块为近期中国大陆强震主体地区。在一些关键构造部位,开展地壳活动信息监测具有重要的实际意义。

作者所在研究室,专门研发了适于野外观测的无线地温遥测设备,在青藏高原东部鲜水河断裂带建立了无线地温遥测台网,台站分布于断裂带及附近基岩。先后分2批共建设了10个测点,第1批建于2009年9月,第2批建于2010年9月。

2013年4月20日发生芦山地震前后,地温遥测台网工作状态良好,观测到了一些值得关注的现象。本文旨在简要介绍康定地温测点出现的、可能与芦山地震有关的基岩温度变化情况。

1 观测结果与分析

1.1 测点情况

康定测点建于2010年10月,位于康定郭达山西侧,雅拉河东侧约25m。郭达山主要由白云岩或大理岩构成,层理明显。测点经纬度坐标是101.96°E,30.06°N,海拔2 460.5m。康定测点距离芦山地震震中95km,地理位置如图1所示。钻孔岩样取心结果:表层为覆土,0.5~14m为大理岩,14.0~18.2m为砂砾。其中,13.0m深处,存在裂缝。测井安装完温度设备之后,用水泥灌注封井,以使温度传感器与基岩耦合为一体。采样方差达到0.000 5℃。采样周期远程可调,最小采样周期为2min,实际中采样周期固定为15min。从地表至地下20m,共有8个观测深度。文中选取位于深部基岩的4个观测结果进行分析,其观测深度分别为:T4,10.7m;T3,12.7m;T2,14.3m;T1,14.8m。

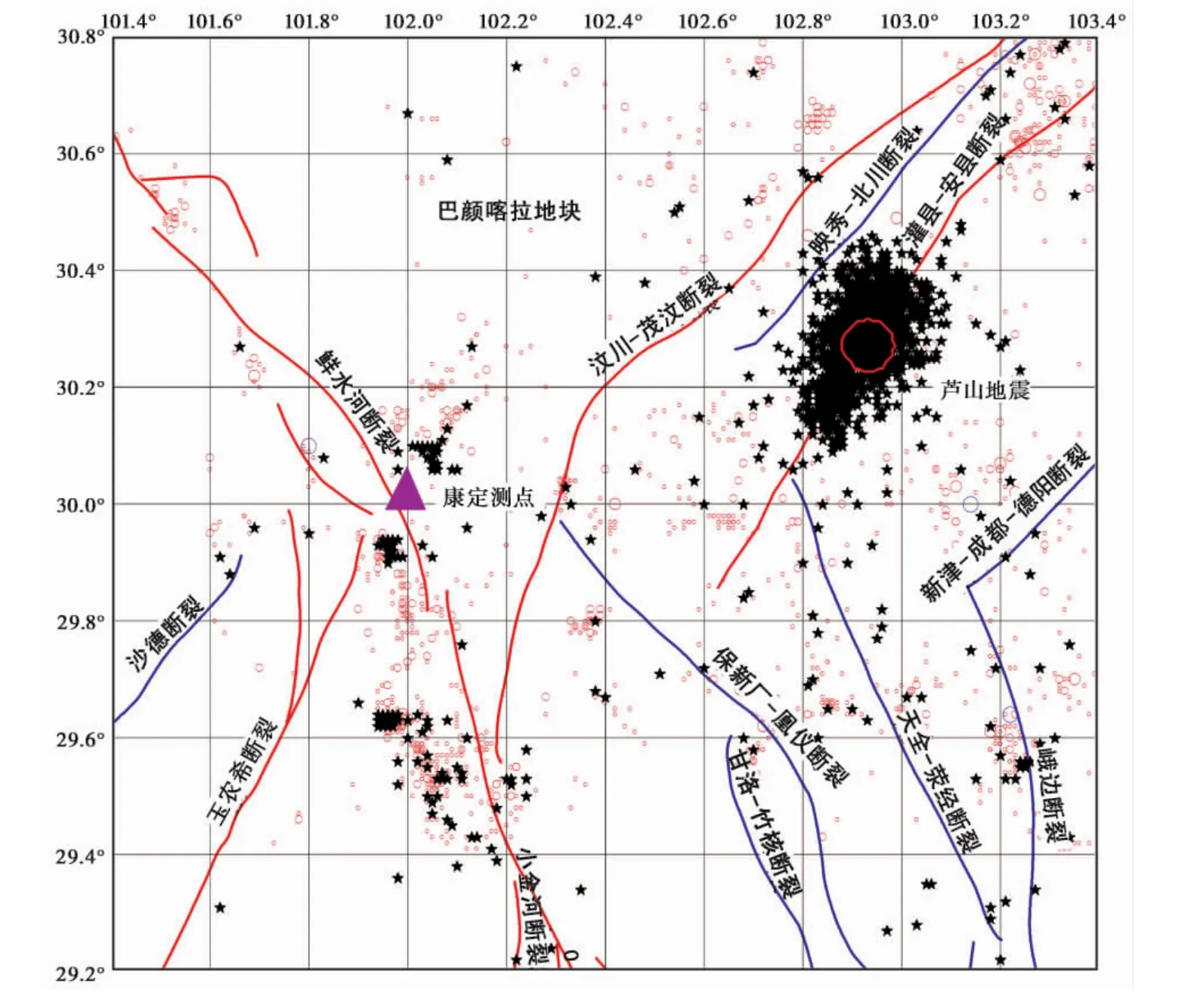

图1 地温测点周围小震分布情况Fig.1 Distribution of small earthquakes occurring around the ground temperature observation station in Kangding.

1.2 观测结果

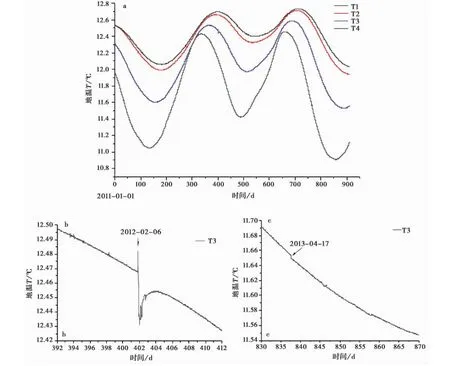

浅表地温主要受地表和大气温度的影响,其典型周期成分为日变和年变。地表温度日周期成分影响深度约1m,年周期成分影响深度可达几十m。从图2可以看出,原始地温中年周期成分清晰可见,变化平稳。然而,日周期等短周期剧烈温度变化成分已经探测不到。4个层位的温度(T1~T4),变化趋势基本没有差异。从长期趋势看,每个深度温度到达峰值的时间,从浅(T4)到深(T1),具有清晰的先后顺序;温度的变化幅度也是从浅(T4)到深(T1)逐渐减小。这充分反映出地表年周期温度信号逐步从上往下传导的特征。

地表温度在向下传导过程中,短周期成分迅速衰减,在图2a所示的地温中已看不到日周期信息。然而,在T3中,观测到了一些突发性变化(图2b,c),变化幅度为0.001~0.01℃量级。其中,图2b地温突变幅度接近0.04℃,突变模式为先突然上升后快速下降,然后缓慢恢复至原来的变化趋势;图2c突变幅度约0.003℃,呈现出一定阶跃特征,地温从原来的变化趋势突然下降(或上升)一定幅度,然后继续沿原来的趋势运行(图2c)。这种发生于深部的短周期变化,并非源自地表温度的向下传导,而是测点处基岩自身产生的温度变化,代表基岩物理状态的变化。

图2 康定地温观测结果Fig.2 Results of ground temperature observed in Kangding station.

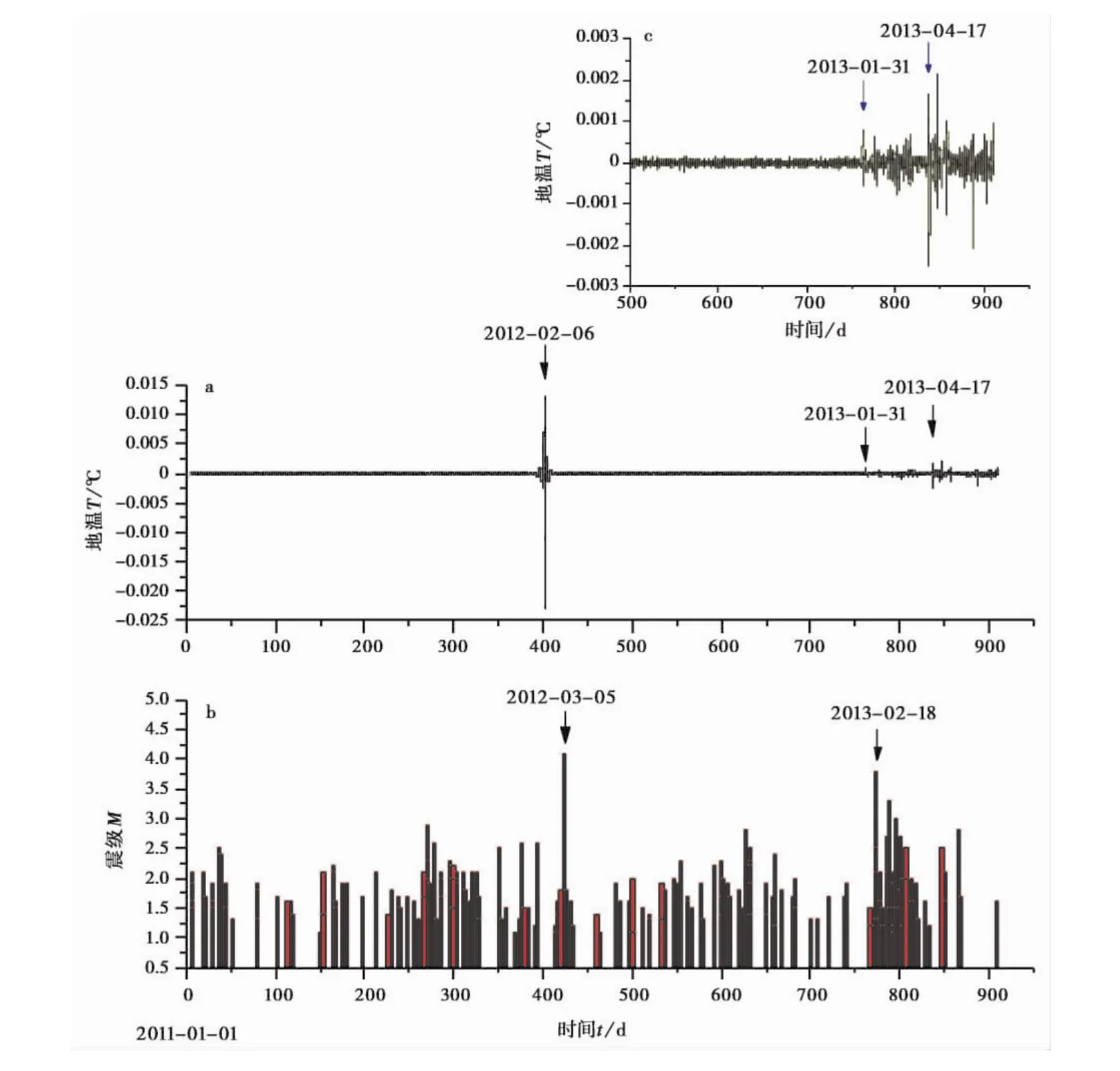

由于深部地温长周期成分的变化幅度达到几度的量级,远大于深部地温短周期成分的变化量级,为了获得深部地温的短周期信号成分,对地温观测数据进行了两方面处理:1)将>5d周期的成分滤去,以消除长周期成分,尤其是去除年周期变化的影响;2)将周期<8h的成分滤去,以降低高频噪声的影响。如上所述,地表温度日周期成分影响深度约1m,年周期成分影响深度可达几十m,5d周期成分地表温度的影响深度不会超过几m。由于文中给出的测点深度均>10m,消除了周期>5d的成分后,余下的温度信号已不含传自地表的热信息,而是属于测点处基岩自身产生的温度变化。从结果看,4个深部地温中,除了T3以外,其余3个地温变化均不明显。T3短周期成分中出现了较为清晰的变化信息,如图3所示。

图3 康定地温短周期成分以及测点周围小震活动情况Fig.3 The short-period components of ground temperature in Kangding and activity of small earthquakes around the station.

从图3a可以看出,大多数时间的温度变化处于平静状态,不同时点出现明显的突然变化。2011年1月至2013年6月间,2个时点变化比较明显:1)2012年2月6日,出现一个明显的突变。从原始数据中可以看出,先是突然上升,然后骤然下降,最后再缓慢恢复至原来的变化趋势(图2b),变化幅度为0.035℃;2)2013年1月31日开始,出现了一系列的持续性温度变化,变化的幅度为0.001~0.003℃不等(图3c)。尤其是2013年4月17日,出现了一个幅度较大的温度变化,4月20日,发生了芦山地震。

1.3 对比分析

深部地温的短周期突变反映了基岩内部正经历物理状态调整。虽然尚不能给出这种调整的时空尺度,但是地质体的物理调整会通过多种方式表现出来,而不仅局限于温度变化。测点周围的小震活动情况,有可能提供一些验证信息。

我们收集了台站周边2011年以来的小震活动情况,从2011年1月1日至2013年7月2日,共发生260余次小震,空间分布如图1所示。从图1可以看出,2013年地温台站附近出现了较为密集的小震,说明测点周围地质活动出现了增强的迹象。图3b中给出了测点周围30km半径范围内的小震M-t图。这些小震从时间上并非均匀分布,而是呈现出一定的成丛特征。从图3b中可以看出,小震成丛发生与温度突变具有一定对应关系。2012年3月5日,发生了一次4.2级地震。这与2012年2月6日地温突然波动相差不到1个月。2013年2月开始,小地震频次明显增多,最大震级为3.8级。这与2013年1月31日开始的地温持续变化存在较好的对应关系。

总体来说,2013年小震活动时间与空间上均出现了成丛特征,直观地说明本地区的地质构造活动出现增强的迹象。地温与小震活动二者同为局部地壳能量调整的不同表现形式,二者间存在的这种良好对应关系,值得进一步探究。

2 物理机制探索

产生地温突变的可能原因有2种:地下水和力学变化。地下水的影响又可分为封闭和连通2种情况,后一种是本项观测力求避免的情况,也是采用水泥浆灌注封井的目的。验证测点是否处于封闭状态,可通过地温的变化来判断。如果传感器处有水且与地下水连通,因为浅部地下水与地表水相通,其温度变化会包含明显的日周期成分特征。如上文所述,在地温的变化中,已看不出日周期变化,说明深部的4个测点均处于与地下水隔绝的状态。而处于封闭状态的水的温度突然变化又是与周围基岩的力学状态变化有关。因此,力学变化可能是基岩温度突变的主要原因。

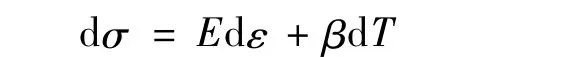

为了更清晰地理解温度与应力应变的关系,简单回顾一下热力学理论是有益的。断层摩擦引起升温为大家所熟知,但对岩石变形过程的温度变化,尤其是弹性变形的温度变化的研究则很少。对于一般的弹性系统的热力学状态,可用应力(σ)、应变(ε)和温度(T)3个参量描述,写成微分形式(谢锐生,1980):

其中,E为杨氏模量,β为热应力系数。此状态方程经常用来研究热胀冷缩引起的应力问题,但涉及应力引起温度变化的研究很少引起注意。

对于等温情况(d T=0),上式变为胡克定律(dσ=E dε),也即为弹性力学侧重研究的内容。在绝热情况下,固体弹性变形的状态方程不再是胡克定律,受热膨胀的材料也会受压升温(对于一维情况:ΔT=aTΔσ,其中,T为初始温度,a为与材料性质有关的热物理常数)。

实际上,对于缓慢过程,可近似为等温过程。对于快速变化(如地震),更接近绝热过程,温度与应力变化相关联,除了可以通过变形测量获得应力外,还可以通过温度测量来获得应力变化状态。尤其是对于弹性模量大的介质,即使应力变化很大,变形也可能较小,这使得强烈依赖于变形的观测手段产生不可避免的局限性。温度观测可能不受此限制。虽然,由于震源深处的剧烈温度变化直接传到地表需要经历漫长的时间,不可能基于热传导方式获得来自震源深处的温度信息。但是,地震发生时,不仅震源深处,浅表岩石也会产生应力变化,同样会产生温度变化。客观上,地震从孕育到发震,所涉及的地质体可能远不止发震断裂带附近区域,尤其是强震,其孕震区应该更大。

理论上,只要能够达到温度分辨率,就有可能通过温度观测获得浅表基岩的应力变化。根据实验研究(刘培洵等,2004,2007;马瑾等,2007;陈顺云等,2009),对于一维弹性介质,温度变化与应力变化的量级为1个至几个mK/MPa。文中地温观测台网,采样方差达到0.000 5℃,理论上有可能观测到零点几个MPa量级的岩石应力改变产生的温度变化。据此,康定地温变化反映出本地发生了几个MPa的应力变化。

总之,康定基岩温度突然变化的内在本质是本地应力调整的反映,小震活动属于应力活动增强的结果。

另外,在康定测点4个不同深度的温度测量结果中,只有T3显示出明显的短周期变化特征,其原因需要探讨。虽然T1和T2深度较深,但位于砂砾岩层,可能不利于应力的积累和温度探测;T3和T4位于大理岩层,T3的深度为12.7m,而在约13m深度存在裂缝,正好位于大理岩与砂砾岩层的分界面附近,利于应力积累。这可能正是T3深度能够检测出与应力变化相关的温度变化的主要原因。

3 初步认识

(1)康定地区地温观测反映出本地的地质环境正在发生应力调整,且与小震活动有良好的对应关系,反映出局部地区构造活动出现增强的迹象。这说明,通过高精度的基岩温度观测,是有可能获得基岩应力变化信息的。但是,不同台站的温度变化形式不尽一致,不同深度温度响应也存在差异。观测部位的选取对于提高观测有效性有着不可忽视的影响。

(2)从构造角度看,龙门山断裂带和鲜水河断裂带同属于巴颜喀拉地块的不同边界,康定测点与芦山地震之间在构造上存在关联性,二者间空间距离也较近。也就是说,开始于2013年1月31日的温度持续变化现象很可能与芦山地震存在某种关联。或者康定地温突变与芦山地震同为巴颜喀拉地块活动的不同表现。还须注意的是,这种始于1月末的温度变化,并没有随着芦山地震的发生而结束,目前还在继续,值得关注。

本文重在阐述现象,对于其中所蕴含的前兆意义,以及如何通过温度观测定量获取应力状态变化等方面问题,还有待深入探索。

陈顺云,刘力强,刘培洵,等.2009.应力应变与温度响应关系的理论与实验研究[J].中国科学(D辑),39(10):1446—1455.

CHEN Shun-yun,LIU Li-qiang,LIU Pei-xun,et al.2009.Theoretical and experimental study on relationship between stress-strain and temperature variation[J].Science in China(Ser D),52(11):1825—1834.

刘培洵,刘力强,陈顺云,等.2004.地表岩石变形引起热红外异常的实验研究[J].地震地质,26(3):502—511.

LIU Pei-xun,LIU Li-qiang,CHEN Shun-yun,et al.2004.An experiment on the infrared radiation of surficial rocks during deformation[J].Seismology and Geology,26(3):502—511(in Chinese).

刘培洵,马瑾,刘力强,等.2007.压性雁列构造变形过程中热场演化的实验研究[J].自然科学进展,17(4):454—459.

LIU Pei-xun,MA Jin,LIU Li-qiang,et al.2007.An experimental study on variation of thermal fields during the deformation of a compressive en echelon fault set[J].Progress in Natural Science,17(4):298—304.

马瑾,刘力强,刘培洵,等.2007.断层失稳错动热场前兆模式:雁列断层的实验研究[J].地球物理学报,50(4):1141—1149.

MA Jin,LIU Li-qiang,LIU Pei-xun,et al.2007.Thermal precursory pattern of fault unstable sliding:An experimental study of en echelon faults[J].Chinese Journal of Geophysics,50(4):995—1004.

谢锐生.1980.热力学原理[M].北京:人民教育出版社.

XIE Rui-sheng.1980.Mechanics of Thermodynamics[M].The People's Education Press,Beijing(in Chinese).