基于TAPs的学生翻译思维考量与培养

陈德用

(安徽科技学院 外国语学院,安徽 凤阳 233100)

当前,许多学者认为在翻译教学的研究结论中应该实现导向的转化,即从以翻译结果为导向转化到以翻译过程为导向,关注学生在翻译过程中的行为。[1]行为取决于思维,要想全面认识学生的翻译行为、有的放矢地培养学生的翻译能力,就必须关注学生在翻译过程中的思维活动。虽然翻译思维流于抽象,然而许多现代研究方法却使相关研究成为可能,TAPs(Think-Aloud-Protocols)即有声思维法就是其中一种。笔者欲采用整体的、普遍联系的观点,在对翻译过程进行整体观照的前提下对翻译思维进行系统的理论认知,利用TAPs和事后回顾等方式、通过描述性和推断性统计来全面考察学生的翻译思维状况,总结其特点,厘定其不足,在此基础上提出培养学生翻译思维能力的方法和途径。

一、翻译过程整体观观照下的翻译思维

传统的翻译过程观认为翻译始自于对原文的解读、经由译文的生产阶段,终于对译文的审校,这种观点采取的是典型的视点聚焦法。实际上,采用动态的、发展的和系统的观点来看,翻译过程的内涵远比传统翻译过程观丰富。以时间为维度来审视翻译过程,会发现它是由无数节点构成的动态的延续过程,理解、表达和审校只不过是其中重要的节点而已。以理解和表达阶段为节点,可以将翻译过程分为译前、译中和译后三个首尾相接、各有侧重的不同阶段。不同翻译阶段的中心任务决定了翻译行为重点的差异,因此指导翻译行为的翻译思维在类型、激活物、思维基础、思维活动和内容等方面也各有不同。

(一)译前阶段与前瞻性思维

在译前阶段,译者的中心任务是为翻译做好准备。相应的思维内容有确定翻译目的和目标语读者,制定翻译标准、翻译原则和翻译计划等。对应的主要思维活动有预测和想象(译文读者)、分析和综合(翻译环境)、抽象和概括(翻译标准和原则)等等。这些思维内容和思维活动的主要激活物为待译文本和翻译述要,其思维基础是译者的本体性翻译能力即译者掌握的翻译常识和理论知识。对译中行为进行预测和指导,因此可以将这个阶段的思维称为前瞻性思维。前瞻性思维相当于一种推理性判断,很多时候甚至呈现出理论化倾向,有助于译前行为的条理化和系统化。

(二)译中阶段与当下思维

在译中阶段,译者的中心任务是对原文进行解读和语言转换。发生在译中阶段的思维可称为当下思维。在理解阶段,思维内容涉及到原文的各种文本内和文本外信息。文本内信息包括原文的主题、结构、风格,文本外的则是涉及到写作背景、读者和作者的情况等。译者的主要思维活动有对原文的分析、综合和归纳,对作者和读者的猜测、想象,对各种不同阐释和评论的比较分类等。在理解阶段,思维的激活物主要是原文本,其它激活物还有翻译述要和前瞻性思维的结论。

转换阶段涉及的主要思维内容包括两种语言和文化的异同、如何进行转换、采取哪些具体的翻译策略等。在源语和目的语语言和文化比较的基础上,译者的思维活动主要有对比、分析、综合、判断、推理、想象、猜测、归纳、演绎等等。其激活物主要是译者的前瞻性思维结论和对原文的解读结论(其外在表现形式是原文本),这两种激活物促使译者不断进行对比性思维活动,此时,译者的主要思维基础是条件性翻译能力和实践性翻译能力即在两种语言和文化之间进行转换的能力。表达阶段的思维直接决定了译者翻译策略的应用,其思维结果在外在形式上体现为译文。

(三)译后阶段与后顾式思维

在译后阶段,译者对形成的译文进行审视和校正,对已经发生的翻译行为进行回顾和总结,发生在这一阶段的思维可称为后顾式思维。其激活物在外在形态上主要表现为翻译述要、原文和译文,在抽象意义上表现为前瞻性思维和当下思维的结论。此时译者的思维基础是较为综合的,包括译者所有的涉及到翻译本体、翻译客体和翻译主体等各方面的知识和能力。译者的主要思维活动有想象、预测、对比、概括和判断,即想象和预测译文的效果、在原文和译文之间进行对比、对已经发生的翻译行为进行概括、判断其是否适当、归纳其对后续翻译行为的反拨作用等等。

表1 在翻译过程整体观的观照下对译者思维的总结列表

需要指出的是,在整体观观照下的翻译过程中,翻译思维指向具有复合性,应全面指向翻译客体、翻译本体和翻译主体。译者的思维指向翻译本体有利于发挥翻译理论对于翻译实践的指导作用,也有利于翻译实践的理论总结和提升;指向翻译主体则有利于充分发挥译者主体性,同时明确译者的主体性限度,既保证译者在翻译过程中的创造性,又避免译者的随意和率性而为,防止翻译行为偏离翻译轨道。在保证指向全面性的基础上,翻译思维的这种指向性在翻译过程的各个阶段应各有侧重,例如在译前阶段,应该侧重于翻译本体,在译中的理解阶段,应该侧重于翻译客体。

二、基于TAPs的学生翻译思维考量

“翻译过程事实上是一连串的大脑思维过程。”[2]那么,学生在翻译过程中的思维状况如何呢?我们以整体观观照下的翻译过程为参照,考察学生在不同翻译阶段的思维状况。

(一)相关研究的描述性说明

调查对象:本校已经系统上过《翻译理论与实践》课程的28名二年级英语专业本科生。

调查方式:利用TAPs全程记录学生的思维过程,翻译结束后让学生针对自己在翻译过程中的思维进行回顾。

关注内容:学生翻译思维的指向性、思维类型、思维形式、思维活动和内容。

统计方式:听取录音,抓取录音关键词,辅助于学生的事后回顾,对关键词进行归类。以思维的指向性为例,如果听到学生说:“这么表达听起来不大自然”,就把这种思维归为本体性指向思维,其指向对象是翻译标准。听到学生说:“这篇短文以前好像见过”,就把这种思维归为客体性指向思维,其指向对象是原文本。如果学生说“我好像不在状态,瞎翻一气。”,就把这种思维归为主体性思维,其指向对象是译者的主体性。

(二)对学生翻译思维状况的统计与分析

下面我们以思维的指向为线索,分阶段对学生的翻译思维进行统计分析。

指向翻译本体的思维统计结果显示,对于翻译标准和原则这两个常见的本体性参数,分别只有35.71%和7.14%的学生在译前阶段进行过思考。对于翻译标准,只有25%的学生达到了深入思考的层次,而对于翻译原则,所有学生的思维都不够深入。与本体性思维相比,学生的客体性思维统计结果要好得多,46.43%的学生在译前阶段想起需要对待译文本进行了解,但这也仅仅显示出学生认识到进行这种了解的重要性,根据有声思维记录,多数学生并不明确需要了解哪些内容。指向翻译主体的思维统计结果显示,只有21.43%的学生会在译前阶段对译文读者加以猜测或者想象,对于高达78.57%的学生而言,译文读者这一概念从未进入他们的视野。对于作为译者的自己,28.57%的学生想到自己应该发挥主观能动性,但只有17.86%的学生明确一些具体措施,高达71.43%的学生从未对自己的主体性进行过任何思考。

表3 译中阶段的思维状况

调查结果显示,在思维的本体性指向方面,分别有50%和42.86%的学生会关注翻译标准和翻译原则。在客体性指向方面,所有的学生都非常关注文本内因素,64.28%的学生会关注因素。在主体性指向方面,分别有21.43%、42.86%和57.14%的学生会对原文作者、译文读者和自身主体性加以关注。在思维结论的明晰性和思维活动的深入层次等方面,学生的翻译思维并不理想。例如分别只有28.57%和25%的学生明确自己的翻译标准和自己的主体性,只有28.57%对文本外因素进行了深入分析。

针对各个指向参数的统计结果显示,在译中阶段,进行过思维活动的学生比例较译前阶段有大幅度的提升,这表明学生的当下思维较前瞻性思维活跃得多,这种活跃在思维活动和指向性两个方面表现较为明显。在思维活动方面,学生的比较和分析思维较为活跃。指向上的活跃性在本体性、客体性和主体性指向方面都有所体现。首先是在客体的指向性方面。根据有声思维的记录,学生针对具体语言因素的思维活动非常活跃,典型表现在对于词汇意义的确定和词汇选择、语法分析和句型选择等几个方面。“这个词是什么意思?”“把这个句子的语法结构拆分一下。”等类似的话语在不同学生的翻译过程中频繁出现。对于文本内出现的文化因素和专业知识,一些学生也非常关注,经常会对其进行较长时间的思考。其次是在本体性指向方面,学生对于翻译标准、翻译原则和策略这几个本体性参数的关注程度远远高于译前阶段(分别高过14.43%和35.72%)。另外,学生对译文读者和译者的主体性等几个主体性参数的关注也高于译前阶段(分别高过21.43%和28.57%)。

表4 译后阶段学生的思维状况

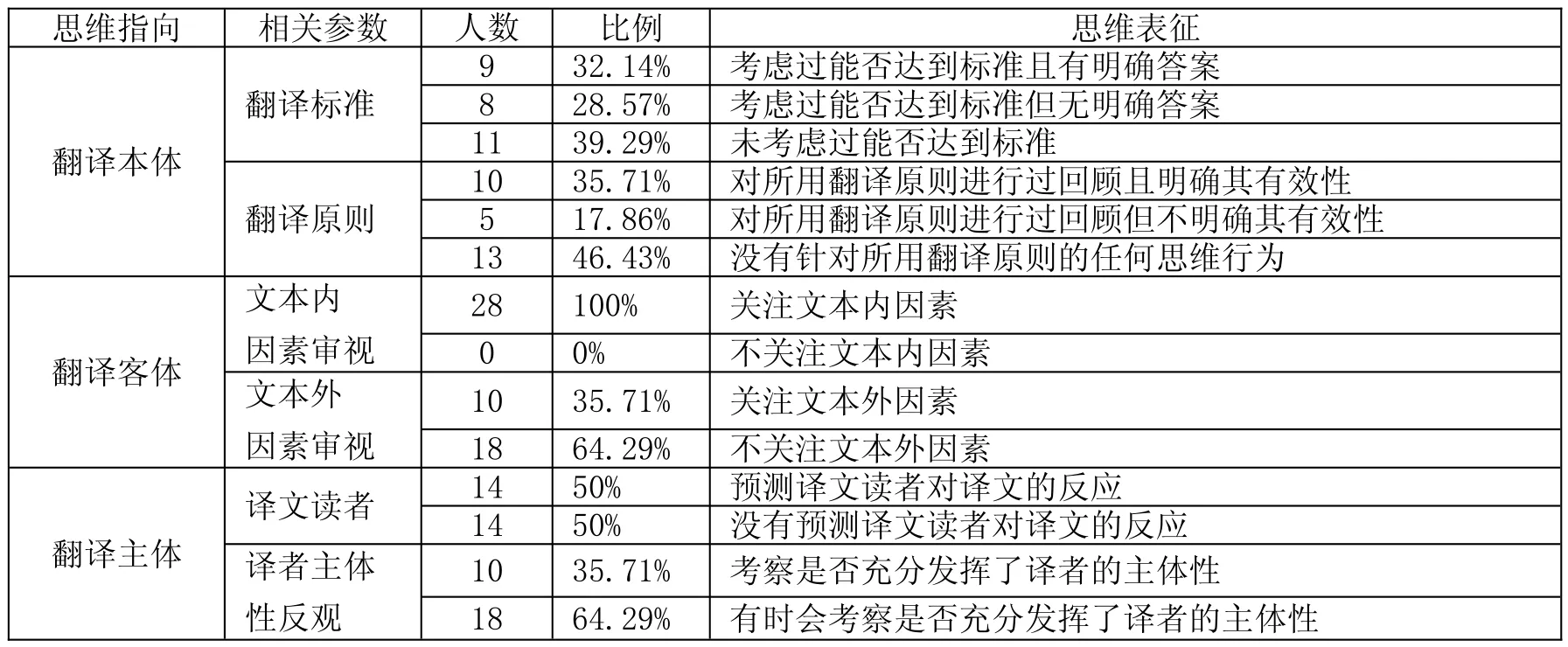

调查结果显示,在思维的本体性指向方面,分别有60.71%和53.57%的学生在译后阶段思考过翻译标准和翻译原则问题,而且针对翻译标准的思考有明确答案的达到32.14%,明确所用翻译原则是否有效的达到35.71%。在客体性指向方面,所有的学生都非常关注文本内因素,但只有35.71%的学生关注了文本外因素。在主体性指向方面,50%的学生预测过译文读者对自己译文的反应,35.71%的学生对自己是否充分发挥了主体性进行了考察。

应该说,在译后阶段,学生对于翻译本体和翻译主体的指向性关注相比较译前和译中阶段都有大幅提升。例如对于翻译标准和翻译原则这两个本体性参数的关注程度比译前阶段分别高出25%和46.43%,比译中阶段分别高出9.29%和10.71%。对于译文读者的关注程度也大为改善,达到50%,远高过译前和译中阶段。在思维活动方面,其猜测、想象和推理思维与译前和译中阶段相比也有较大提升。

(三)问题发现

通过以上分析我们可以看出,学生的翻译思维存在很大的不足,典型表现在思维缺失、思维活动局限和思维指向单一等几个方面。

1.思维的缺失

统计结果显示,学生在翻译过程中并没有进行充分的思维,针对许多相关参数进行过思维的学生总数不足50%甚至更低,其思维呈现严重的不足甚至是缺失状态,这种缺失状态在不同的翻译阶段都非常明显。译前阶段的前瞻性思维为学生的翻译过程制定指导原则,为整个翻译行为提供方向,前瞻性思维的缺乏使学生的译中行为缺少秩序性、方向性和指导性,也就导致了学生在译中阶段翻译行为的随意性。后顾式思维帮助学生对已经发生的翻译行为进行审视,并根据思维结论对译文作出具体的调整。后顾式思维的缺乏导致学生在译后阶段不能采取必要的收尾和弥补工作,使得翻译过程草草结束,失去了提升译文和翻译素养的大好时机。而译中阶段当下思维的缺失更是直接影响了翻译质量。

2.思维活动的局限

翻译思维活动是综合性的,针对具体的任务,译者需要进行各种思维活动。然而,统计结果显示,多数学生的思维局限于对比、分析和归纳等几种思维活动,这典型表现在译中和译后阶段。在这两个阶段,许多学生的思维往往局限在源语和目的语语言和文化之间的对比分析上。这种思维过程具有单纯的纵向性和平面化特征,其立体性不足。此外,在整个翻译过程中,学生的预测、想象和推理等翻译活动呈现严重的缺失状态。一些相关的抽象和离场因素例如译本功能、预期读者、翻译原则等往往很难进入学生的思维范围,而缺失了对这些因素的预测、想象和推理,学生的翻译行为就会缺乏前瞻性、方向性和指导性。翻译环境是一个复杂、立体的网络,相对于整个翻译环境而言,缺少了预测、想象和推理等思维活动而只局限于语言、文化和文本对比的翻译思维其片面性、孤立性和割裂性是不言自明的,这种思维直接导致学生将原本互相联系的各个翻译因素互相脱节,不能从多角度、全方位进行思维观照,将复杂的翻译问题简单化和程序化。

3.思维指向的单一

综观三个阶段的统计结果,我们可以看到,在思维的指向性上,学生的思维多是客体性指向,较多地关注具有实体形态的文本和语言等客体性因素,而对于诸如翻译标准、翻译原则等这些抽象的本体性因素和作者、译文读者等主体性因素则较少关注。本体性指向思维的缺失导致学生的翻译行为缺少常识和理论的指引而缺乏系统性和条理性,只能进行直觉思维,不能对具体的翻译环境进行理性的认识和判断,其翻译行为缺少依据,表现出很大的随意性和主观性。而主体性指向的缺失导致学生不能对自己的行为进行审视,也无法对预期的译文读者进行观照,不仅会影响主体性和能动性的发挥,也会导致翻译目的的偏向。

三、相关启示

翻译活动受译者大脑思维和心理活动的控制。[3]全面、综合、多元、立体的思维是翻译行为成功的必要条件,只有突破思维的局限,才能“多角度、多层次、全方位与动态”地来探讨翻译问题。[4]针对学生在翻译过程中思维的不足,我们认为当前可以采用结构认知和浸润建构两种途径来培养学生的翻译思维能力。

(一)结构认知法

结构可以是主体持有的观念形态,也可以是物质的运动状态。所谓的结构认知法是指让学生认知一些能够影响其翻译思维的翻译知识和理论,从而形成有利于思维能力培养的观念形态或相应的认知结构。“相比较而言,翻译思维能力在相对较短的时间内经过教学、训练可以提高或获得。”[5]我们认为,培养翻译思维能力所需的认知结构完全可以通过教学获得。

以翻译过程观为例。我们认为,学生存在翻译思维缺陷的一个重要原因是他们对于翻译过程局限于狭义的理解,认为翻译过程只包括理解和表达两个阶段,而在译前和译后阶段发生的行为都不属于翻译行为,这种观念导致许多学生对译前和译后阶段不够重视,相应地,前瞻性和后顾式思维就自然缺失或者不足。因此,改善学生的翻译思维,教师必须从改变学生的翻译过程观开始,采取整体观观照的翻译过程观,将译前和译后阶段也纳入翻译过程。

除了改变一些根深蒂固的观念,教师还必须引导学生加强翻译理论习得。不同翻译阶段中的思维类型、思维刺激物、思维方式和活动类别体现出一种共性,表现了翻译过程在普遍意义上对不同译者思维能力的共性要求。而加强理论认知是达到这种要求的有效途径。通过翻译常识和理论的学习,学生会加深对翻译的认知,改善其对翻译形成的直观和浑沌的认识,加强其思维指向的全面性,增强认知结构的清晰性和稳定性,加强其在思维能力培养中的可辨性和可利用性。

(二)浸润建构法

翻译思维是结构性的,同时更是建构性的。“共性的规律是存在的,但思维的歧异也不容忽视。”[6]由于学生个体的差异和具体翻译环境的不同,思维能力又体现出一种个性化和形成性的特征。因此在思维的培养过程中必须让学生浸润到具体的翻译环境当中,以翻译环境为导向来建构自己的思维能力。这就要求学生在翻译过程中跳出文本或者语言等形成的点、线、面的限制,进入立体的翻译环境进行多元的、全方位的思维。翻译环境中的各个因素彼此联系、相互作用。在纵向的时间顺序上,不仅要关注个体因素目前的存在状态,也要对其产生过程和未来发展分别进行后顾式考察和前瞻性预测;在横向的空间关系上,必须深入考察同一翻译环境中的不同因素并用普遍联系的方法对其进行整合,做到分析性思维和系统性思维相结合,既保证思维的多维性和多极性,又做到思维的整体性和系统性。

浸润建构法能够让学生身临其境、全面调动各种因素参与翻译思维过程。以思维刺激物为例。在调查中,我们发现在不同的翻译阶段,能够激活学生思维的往往局限于有实物形态的原文本、语言或者译文本,而对于一些以概念形式存在的抽象刺激物或离场刺激物很少会有意识地加以应用。而如果采用浸润建构法让学生的翻译活动发生在实际的翻译环境之中,那么翻译标准、翻译原则和翻译主体等抽象的和离场的刺激物就会自然进入学生的视野。因此,浸润在立体的翻译环境之中,被激活的就不仅仅是学生针对翻译客体的直观性和直觉性思维,还会激活学生针对翻译本体和翻译主体的逻辑思维和抽象思维,这样一来就能保证学生思维指向的全面性。另外,浸润在具体的翻译环境之中,学生就会实现从刺激到反应再到刺激的(S↔R)循环双向关系,加强不同阶段思维结论作为后续思维刺激物的应用。例如,将发生在译前阶段的前瞻性思维结论作为译中阶段当下思维的激活物,将原文理解阶段的思维结论作为翻译表达阶段思维的激活物等。

结 语

翻译具有心理属性,其实质是心理的、认知的。[7]翻译思维直接指导翻译行为,在翻译教学中必须重视对学生翻译思维能力的培养。作为教师,必须对学生的翻译思维状况作出细致的调查和认知,总结其思维特点,找出其中的不足,然后对症下药,有的放矢地采取各种措施培养学生的翻译思维能力。同时需要指出的是,翻译思维能力的培养不能孤立地进行,毕竟“各种翻译能力的子能力之间互相作用、互相补充”[8],作为子能力之一的翻译思维能力,必须与其他翻译能力的培养相伴而行。

[1]张瑞娥,刘霞,等.翻译教学中的主体心理关注与多维导向教学模式构建[J].外语界,2009(2):2-9.

[2]屠国元.论译者的思维结构[J].中国翻译,2007(5):16-22.

[3]颜林海.翻译认知心理学[M].北京:科学出版社,2008:23.

[4]朱安博.翻译中二元对立的思维模式的反思[J].外语教学,2010(2):105-108.

[5]王树槐,王若维.翻译能力的构成因素和发展层次研究[J].外语研究,2008(5):80-88.

[6]龚光明.翻译思维学[M].上海:上海社会科学院出版社,2004:8.

[7]刘绍龙.翻译心理学[M].武汉:武汉大学出版社,2007:9.

[8]仝亚辉.PACTE翻译能力模式研究[J].解放军外国语学院学报,2010(5):88-93.