无需提醒的自觉

李世东

无需提醒的自觉

李世东

著名作家梁晓声曾用四句话来概括文化:植根于内心的修养,无需提醒的自觉,以约束为前提的自由,为别人着想的善良。这四句话,放在当下的公共环境文化上,同样适用。

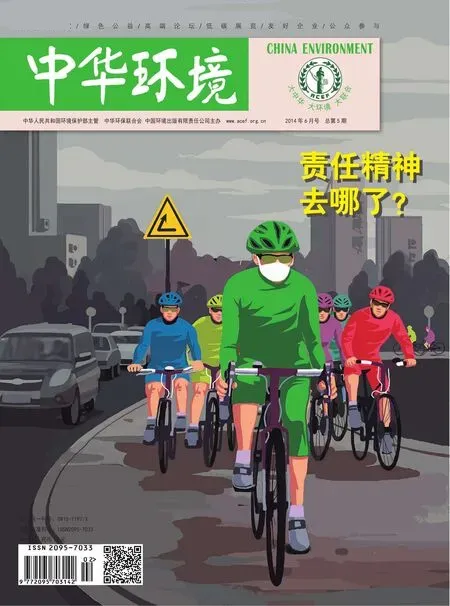

雾霾频发,几乎没有人可以成为局外人、旁观者。一方面我们都深受其害,另一方面又在不经意间成为污染贡献者。一般情况下,我们更乐意强调前者,却有意无意中忽略或者不愿过多提及后者。

这种选择性忽略强化了公众面对雾霾的无辜者、受害者心态,放大了其无奈、无策、无力的形象,在唤醒公众环境意识的同时,也越来越呈现出负面效应,即对自身责任的推脱。

雾霾已经成为当下中国的一大困惑,成为经济社会的一道坎,同时也是公众健康的一道坎。这道坎儿,社会要跨,政府要跨,企业要跨,公众自个儿也要跨、更要跨。

面对雾霾,公众要做的,绝不仅是买几个口罩、添加几台净化器那么简单,也不应该是发几句牢骚、骂几句大街那么简单。一次次的雾霾过后,除了扫除留在地上的尘埃,更需扫除存在心中的阴霾,多想想自己能做什么、该做什么、做了什么。

指责、抱怨、质疑,都不可厚非,但都难逃被动之嫌。就像不能一边抱怨交通拥堵一边不守交规加剧拥堵一样,我们也不能一边抱怨雾霾却又同时继续增加生成雾霾的源头,这是无需提醒的自觉。

问题总是和解决问题的办法如影随行。既然我们赶上了雾霾频发的时代,就有责任主动地寻求治理的良方,而不能让治理契机在抱怨和指责声中流失。这是时代赋予的命题,也是自身健康的命题。

我们注意到,有公众开始越来越多地注重自身防护,有市民开始拿起法律武器倒逼政府尽责,有网友拿起相机记录下365天的空气质量状况……这些都是主动参与,是环境意识提升的表现。

当自身环境利益受到损害时,公众有了站起来维权的自觉,这是一种进步。但坦率地说,这还明显不够。当自身利益因为环保要做出一些牺牲时,公众也应该有服从大局的自觉,这是一种更高的境界。

为了解决雾霾这一公共难题,公共政策有时要作出调整,而这反过来影响到公众的某些利益,有时会带来一些生活上的不便,有时需要公众牺牲一些眼前利益。这时,公众治污诚意就面临最大程度的考验。

少开车、开小车、少放鞭炮,少吃路边烧烤,少用一次性产品,这些举手之劳,在公众的传统习惯和惯性思维面前,遇到了层层阻力。不能不说,公众还没有真正认识雾霾,还没有真正懂得如何应对雾霾。

从发达国家应对雾霾的经验来看,一味地将治理责任推到政府头上,甚至一味地指责政府,并不利于问题的解决。当然,我们绝不是在为政府开脱,更不是为环保主管部门开脱。相反,公众对自身环保责任的履行,恰恰也能倒逼政府相关部门更加注重履责。

强化公众的环境责任,在公众、企业、政府之间形成一种良性互动、有机补充,众志成城,各司其职,各尽其责,才是我们面对汹涌雾霾应有的态度。

万人操弓,共射一招,招无不中。治理雾霾污染,理应人人有责。这里的责,是责任不是责难,是担责不是推责,是实实在在的行动力,是无需提醒的行为自觉。