说文解字“A,AB”且“B,AB”式联绵词初探

王用源

(天津大学 文法学院,天津 300072)

语言学研究

说文解字“A,AB”且“B,AB”式联绵词初探

王用源

(天津大学 文法学院,天津 300072)

通过统计《说文解字》“A,AB”且“B,AB”式联绵词,得91组,反映许慎对联绵词不可分训的认识及其处理策略。按照声韵特点对91组联绵词进行了分类,并对91组联绵词的上古音声母分布情况进行分析。联绵词中次清声母较少的现象为上古汉语“一清一浊”二元对立格局的合理性提供了佐证。非双声联绵词的声母分布和组合情况与复辅音的类型契合度较高。联绵词声母分布对研究联绵词的来源具有一定启发意义,认为裂变重叠应包括声韵母的裂变和复辅音声母裂变两种类型。

《说文解字》;联绵词;复辅音

众所周知,东汉许慎《说文解字》[1](以下简称《说文》)对“字”的编排和解说具有较强的规律性和系统性。《说文》以解“字”为主,仔细观察还可发现《说文》解“词”的方法和原则,如“䗖,䗖蝀虹也”与“蝀,䗖蝀也”,我们将这类说解方式概括为“A,AB,XX也”且“B,AB也”。正如段玉裁在《说文解字注》注“瑜”字时揭示的规律:“凡合二字成文,如瑾瑜玫瑰之类,其义既举于上字,则下字例不复举。俗本多乱之。”[2]这些“AB”组合属于我们通常所说的联绵词,且为同时出现在《说文》训释部分的合二字成文的联绵词。

长期以来,联绵词一直是学界研究的热点,学者们从不同角度对古汉语联绵词进行研究,如董性茂、贾齐华[3],施向东[4]和孙景涛[5]等,他们分别对联绵词的来源、特点、分类、词族、流变、结构,以及联绵词与复辅音的关系等作了详细的论述。在上古音研究方面,近年来,曾晓渝[6-7]和施向东[8]先后讨论了次清声母在汉语上古音系里的音类地位,提出上古汉语声母系统应为“一清一浊”二元对立格局。为进一步观察联绵词蕴含的音韵信息和检验前修时贤的观点,本文将研究对象限定为《说文》中“A,AB”且“B,AB”式联绵词,并进行完全统计、分析,我们得到以下认识:联绵词中次清声母较少的现象为上古汉语“一清一浊”二元对立格局的合理性提供了佐证;非双声联绵词的声母分布和组合情况与复辅音的类型契合度较高;对孙景涛[5,p103]的重叠构词法进行补充,认为裂变重叠应包括声韵母的裂变和复辅音声母裂变两种类型。

一、“A,AB”且“B,AB”式联绵词统计

《说文》采用“A,AB”且“B,AB”式这种训释方法在一定程度上彰显了联绵词的一些特点。其一,一般对联绵词不作分训,体现出联绵词词义的整体性。其二,联绵词造词和造字的独特性。初期记录联绵词的文字有些存在不同的书写形式,但在《说文》中没有得到充分的呈现,一般只收录一种形式,这体现了《说文》对联绵的两字与部首关系的认识,反映出很强的部首信息。大量使用形声字书写联绵词,说明古代造字者充分利用了形声字这种记音兼表意的功能来记录联绵词。既记录了联绵词赖以表意的音,又通过意符指示了词义的大致范畴。形声字造词方法的运用,大大促使了联绵词书写形式的最后定型。从词性来看,绝大多数“A,AB”且“B,AB”式联绵词是名词和形容词;从部首的分布情况看,“玉”“艸”“鸟”“虫”“金”五部的联绵词占了大多数,而以“鸟”部最多,这可能与古人对事物的命名方法有关,正如段玉裁在“鵃”字下注:“凡鸟名多取其声为之。郭云今江东亦呼为鶻鵃,正谓江东皆呼骨嘲而定此音也。”

许慎对这类联绵词的训释遵循一定的原则,体现出较强的联绵词不可分训观念[9],但因《说文》以解“字”为本,从“字”的本义出发解字,因而一些联绵词就被误释或埋没了,如“猶豫”一词分别训释为“猶,玃属”和“豫,象之大者”。有些词有单呼、累呼之别,由于《说文》重在解“字”,而没有采用联绵词的训释方法,如“茮,茮莍也”,而“莍,榝茮实里如也”,段玉裁在“茮”下注“单呼曰茮,累呼曰茮莍”,“茮莍”本叠韵连绵词。

按照“A,AB,XX也”且“B,AB也”解字模式,我们对《说文》合二字成文的联绵词进行了完全统计(不包括新附字中的众多联绵词),得91组①。根据联绵词的音韵情况,分类如表1、表2所示(上古音的构拟采用李方桂先生的上古音系统[10],来喻单列并改拟喻l、来r[11])。为方便下文对联绵词的声韵分析,将非双声联绵词的声母信息一并列出,详见表3。

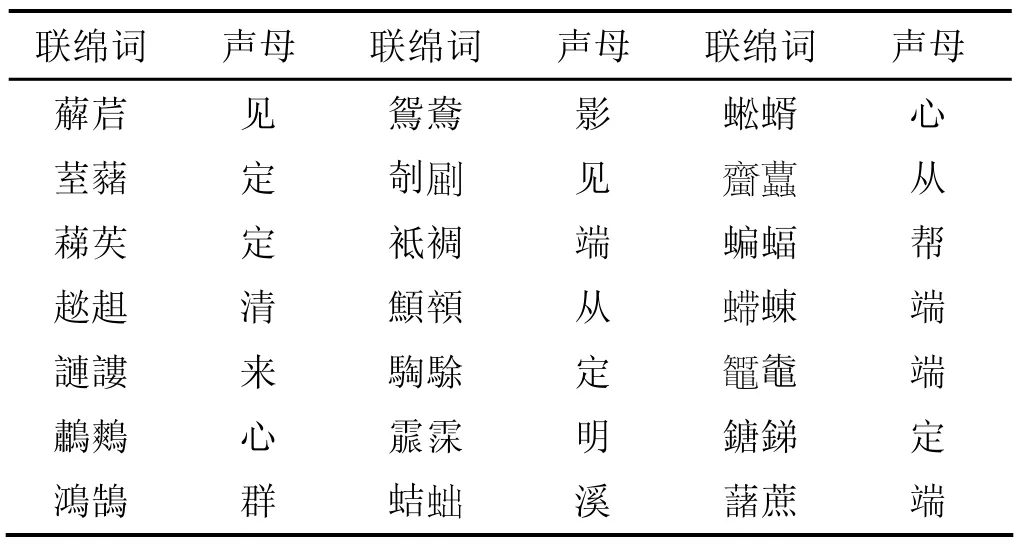

表1 双声联绵词(21个)

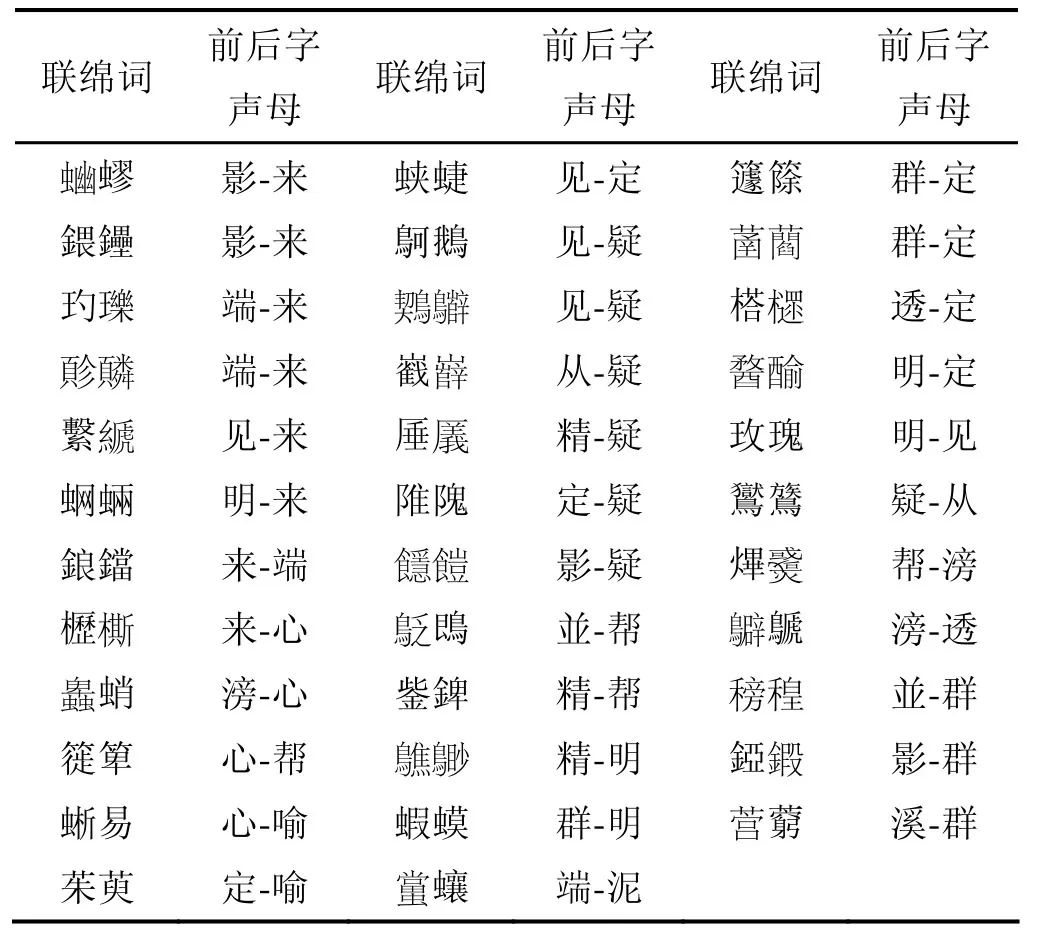

表2 叠韵联绵词(35个)

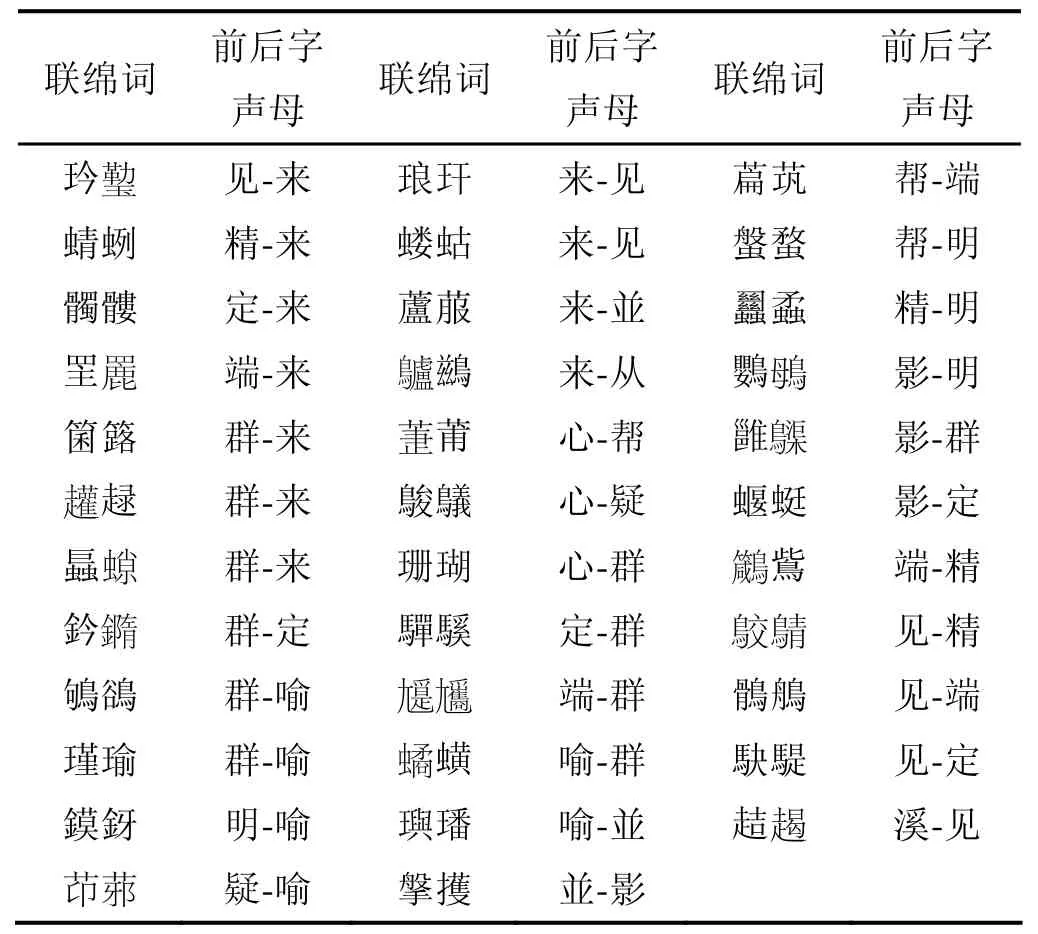

表3 非双声叠韵联绵词(35个)

统计时,以许慎撰、徐铉校定的《说文解字》[1]为主,辅以许慎撰、段玉裁所注《说文解字注》[2],并对两种版本进行了比对、鉴别,进行取舍,且因本文主要以“A,AB”且“B,AB”式联绵词为研究对象,其它联绵词暂不予统计②。

从音韵学角度,一般将联绵词分为双声、叠韵和非双声叠韵三类。施向东先生则从分类和词族的角度观察联绵词,“从一个联绵词内部两音节间的关系着眼进行观察,注意它们语音上的同异,结果是把联绵词划分成若干类别;从一个联绵词与其他联绵词之间的关系着眼进行观察,注意它们音义上的联系,结果是得到了一组组的同族词”[4,p249]。施先生并将联绵词分为了双声型、叠韵型、对转型和分离型四类,分出了声轴型、韵轴型、偏转型和其他类型的同族联绵词。

上文分类统计显示,双声联绵词③约占23%;非双声联绵词约占77%,其中叠韵联绵词约占38.5%、非双声叠韵联绵词约占38.5%。仔细观察非双声叠韵联绵词的韵部可发现,其中很多属于对转型联绵词,前后字具有相同的元音,且很多是一字为阴声一字为相应入声的联绵词,在不另立入声韵部的古韵家那里自然就归入叠韵一类,如“鏌釾”,段玉裁在“釾”下注“叠韵字也”。施向东先生也认为“阴声与入声的关系应当与阴声与阳声、阳声与入声的关系一样看待”[4,p245]。这样更能反映联绵词韵部之间的关系。那么,“”等可归入对转型联绵词。剩下的非双声叠韵联绵词在韵部方面可能无明显关联,我们还可从声母上加以观察。

二、“A,AB”且“B,AB”式联绵词声母分析

(一)“A,AB”且“B,AB”式联绵词声母分布

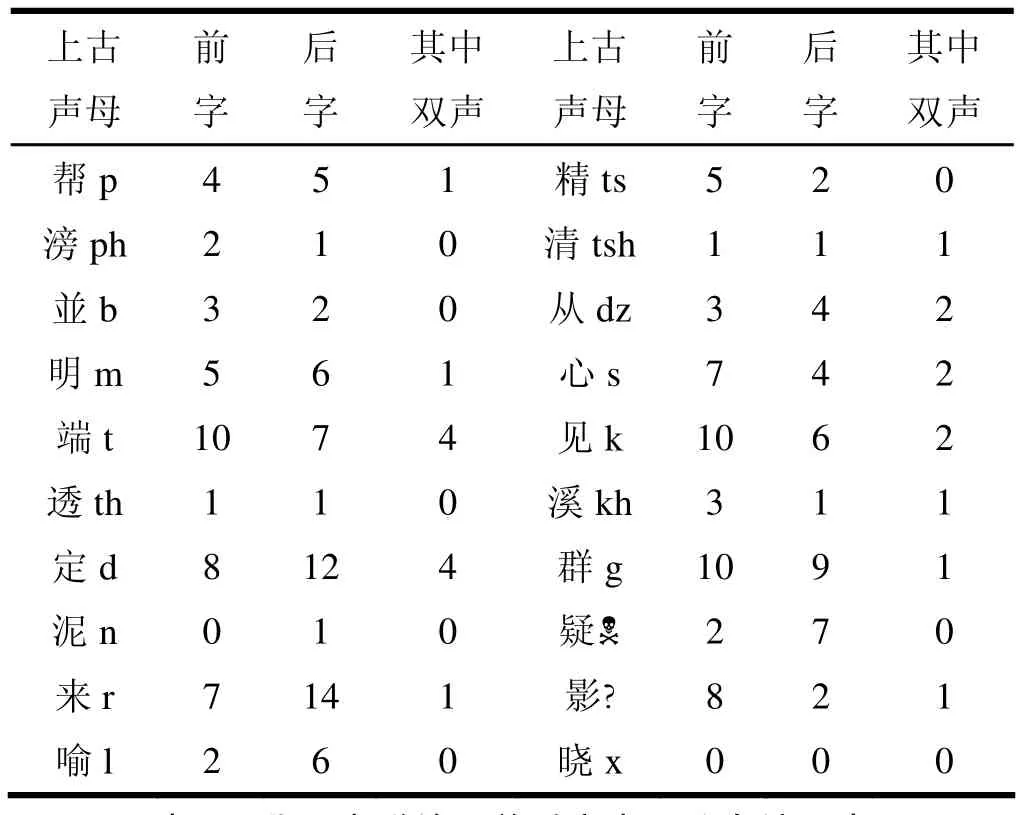

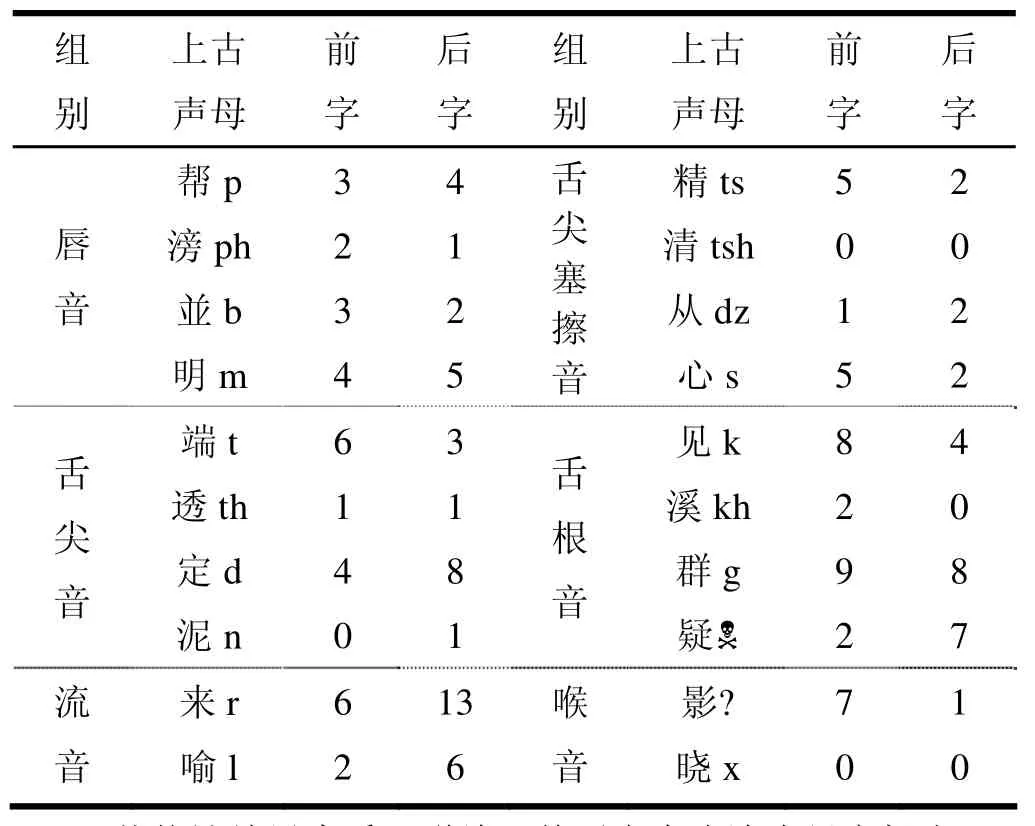

对91组联绵词前后字的上古音声母统计结果见表4。

表4 联绵词前后字声母分布统计表

表5 非双声联绵词前后字声母分布统计表

从统计结果来看,联绵词前后字中次清声母字极少。除双声外,联绵词前字以影母、群母、见母、心母居多,后字以来母、定母、疑母、喻母居多,且后字来母最多。联绵词中,双声联绵词的比例仅23%,并且一些非双声叠韵联绵词难以从韵部上找到联系,但可进一步探究联绵两字声母之间的关系。我们进一步对70个非双声联绵词前后字的声母分布情况进行了考察,结果见表5。

(二)“A,AB”且“B,AB”式联绵词声母分布的几点认识

1. 从联绵词前后字声母分布看清浊对立

据声母统计,在91组联绵词182个字中,声母为塞音者共计111个(不含喉音),其中清声母51个、浊声母51个、次清声母仅9个;鼻音和通音共71个。可见,清声母和浊声母所占比例大致相当,而联绵词前后字中次清声母字极少,仅占塞音的8%,这显示次清声母与清声母、浊声母不足以形成三足鼎立的格局。

李方桂、王力、郑张尚芳等诸位学者构拟的上古音声母都是两清一浊的三元对立系统。上文联绵词中次清声母的分布极不协调,这是否说明上古汉语“两清一浊”的声母格局有待完善。施向东和曾晓渝等先生对次清声母在汉语上古音系里的音类地位都做过深入研究。施向东先生[8]认为可以“把溪、滂、透母处理为带有前加送气辅音h-的见、帮、端母*hk、*hp、*ht,而把晓母直接构拟为*h,与整个音系没有任何冲突,而且可以减少整整一类基本声母,从而简化上古汉语音系”。施先生还根据藏文复辅音的结构规则提出:“原始汉藏语的塞音系统是一清一浊的,前置复辅音保护了这种状况。”曾晓渝[6,7]对上古汉语声母系统里存在次清声母类提出质疑,认为次清声母在先秦汉语音系里尚不具备独立音类地位,并通过对后汉三国、晋、唐梵汉对音材料的统计分析,发现汉语次清声母在后汉三国时尚未完全形成。

联绵词前后字中次清声母较少的现象也为上古汉语“一清一浊”二元对立格局的合理性提供了佐证。

2. 从联绵词前后字声母分布看复辅音问题

半个多世纪以前,不少学者发现汉藏语系许多语种至今仍有复辅音声母,于是有学者大胆作出了古汉语也存在着复辅音声母的类比推理[3],并论证了一些由复辅音分化为联绵词的规律。在对古汉语联绵词的整理与研究中,不少学者认为古汉语联绵词与复辅音存在某些关联,如董为光[12,p417]认为“异声连绵声母格式是复辅音声母组合的继承和发展”。联绵词的研究为上古汉语复辅音研究提供了重要的资料,在此基础上论证并构拟了上古汉语复辅音声母。

很多学者根据汉字谐声和联绵词声韵特点纷纷构拟了Cl/r型、SC型、NC型等复辅音结构类型,郑张尚芳[13]还构拟了一些前冠后垫式三合复声母。以李方桂先生为例,他从汉字谐声关系角度构拟了见组声母与流音构成的“kl、khl、gl、kr、khr、gr”等复辅音,帮组声母与流音构成的“pl、phl、bl、ml、pr、phr、br、mr、brj”等复辅音,以及带有*s-头的“st/stj、sth/sthj、sd/sdj、sk/skj/skrj、skh、sg/sgj、sm、sn、sl、sr”等复辅音。

据上文统计显示,帮、明、端、定、精、从、心、见、群、疑、影、来、喻十三母占了非双声联绵词的绝大多数,其中“影、见”等声母字多出现在前字,“喻、来、疑”等声母多出现在后字,且前后字的组合也有一定规律可寻。比如:含来母字的联绵词有19个,明显多于其它声母,并且来母与塞音声母的关系非常密切。此外,喻母字(*l)也较多,且多为后字,说明“来、喻”两母在联绵词中具有举足轻重的作用。含心母字(*s)的非双声联绵词中,除“蛸”和“櫪”④外,心母字(*s)全为前字,带有*s-头的心母与见组、帮组、来母、喻母的关系也很密切⑤。上文联绵词前后字的声母分布和组合情况与Cl/r型、SC型、NC型、前冠后垫型等复辅音类型大致契合。

3. 从联绵词前后字声母分布看复辅音分化问题

《说文》中以上联绵词的声母分布和组合情况与复辅音的类型契合度较高,它们的来源是否就与复辅音有关呢?还需要进一步考察其来源方式。

有学者从重叠构词法的角度研究联绵词的来源,如孙景涛[5]指出古汉语重叠构词系统包括逆向重叠、顺向重叠、裂变重叠和完全重叠四种类型。根据孙景涛对古汉语重叠构词的研究可知,大多数联绵词可能是从逆向重叠、顺向重叠、裂变重叠衍生而来的。逆向重叠多表现出双声关系。顺向重叠多表现出叠韵关系,且构成的联绵词的后字声母以流音为主,“对于顺向重叠来说,如果基式没有流音声母*r-或者*l-,那么,顺向重叠第二音节的声母就会置换为流音*r-或者*l-,二者择一取决于韵母条件”[5,p101]。他总结的裂变重叠多表现为两个韵母总是主元音相同且第二音节总是流音。裂变重叠主要是指一个字的声母、韵母发生裂变,即单音形式的声母和韵母分别出现于双音形式的左右两端。孙景涛在论述裂变重叠时提到了复辅音问题,“古代复辅音造成了双音形式。就是说,单音形式当初拥有*pl-、*tl-、*kl-、*tr-、*kr-之类的复辅音,后来因为音韵模式的转型,复辅音不再为当时的音韵系统所容,于是通过插入常用元音以使原来的两个辅音得以保留,而这样的结果是双音形式的产生”[5,p104]。如《说文》“胄,兜鍪也”,《尔雅·释器》“不律谓之笔”等。但是,他的裂变重叠机制是不包括复辅音分化的。可能是因为复辅音分化后,第二个音节不一定都是流音,被孙景涛排除在裂变重叠之外。我们认为,上古汉语裂变重叠不仅仅是声韵母发生裂变,还可以是声母部分发生裂变,即复辅音分化。所以,裂变重叠应包括声韵母的裂变和复辅音声母裂变两种类型。

复辅音的结构类型不是任意拼合的,施向东先生利用汉藏比较,揭示藏文“前置辅音、上置辅音、字基和下置字凡是同类音都有互相排斥的倾向,一般不重复出现”[8],进而指出汉藏语的单音节由双音节缩并而成难以成立。如果是含复辅音的单音节分化为双音节联绵词,那前后字的声母分布也是有规律的。利用复辅音结构规律,可以从反面论证有些联绵词不属于复辅音分化而成的。如果联绵词前后字的声母组合起来不符合这种复辅音结构规则,那这个联绵词就不是复辅音分化而成的,而是另有来源。例如上文“”的前后字声母属于同类音,可以肯定它们不是由复辅音分化而成。

当然,不是所有的非双声联绵词都是裂变重叠产生的,其中只有一部分是通过复辅音声母裂变重叠形成的。要探究《说文》中这些“A,AB”且“B,AB”式联绵词是运用何种重叠类型衍变而来的,还需要看它们有无基式。虽然有不少学者陆续揭示了一些通过重叠衍生联绵词的例子,如双音形式“髑髏”是在单音形式“头”的基础上通过声韵母裂变重叠而产生的。《说文》:“髑,髑髏,顶也”“头,首也”。要观察联绵词中蕴含的复辅音信息,我们可以通过非双声联绵词进行考察,但从“A,AB”且“B,AB”式联绵词本身难以发现重叠前的基式,一般还要借助训诂材料来辨别,如《尔雅·释器》“不律谓之笔”等。

三、余论

限于篇幅,我们仅对《说文》中“A,AB”且“B,AB”式联绵词进行了初步分析,如果要考察《说文》中反映的裂变重叠型联绵词,还需要进一步考察“C,AB”形式(其中AB为联绵词,C是产生裂变的基式),如复辅音裂变的“胄,兜鍪也”、声韵母裂变的“飙,扶摇风也”等。但有些裂变重叠型联绵词在《说文》中没有得以具体呈现,亦即裂变前后的词即基式和重叠式没有共显。比如“髑髏、蒺藜”:“髑髏”是“头”字裂变重叠的结果,“蒺藜”是“茨”字裂变重叠的结果。《说文》却是“髑,髑髏,顶也”“头,首也”。《说文》“茨,以茅苇盖屋”“藜,草也”,且无“蒺”字,反而是“荠,蒺棃也”。因基式难寻,要辨别是裂变重叠而来的联绵词还是顺向重叠而成的联绵词并非易事,利用汉藏亲属语言比较是重要途径之一,如藏语dri(垢)对应“冻黎、冻梨”、藏语rlam(贪取)对应“婪、贪婪”[4,p251]。

学者们通过汉字谐声关系,构拟了一些“前冠后垫式”复辅音[13,p153]。如果前冠后垫式三合复辅音发生分化,通过裂变重叠产生双音节联绵词,那么产生的联绵词将至少有一个字仍然可能存在二合复辅音,大多可能将表现为后垫式二合复辅音。学界认为二等字上古带有介音r或称垫音r,据我们统计,联绵词中的二等字绝大多数出现在非双声联绵词中,且前后字同为二等字的较少,这部分含有二等字的非双声联绵词将是我们研究前冠后垫式复辅音的一个视角。

[注释]

① 因“俗本多乱之”,统计的数量可能比实际稍少。

② 统计说明:“鋃鐺”,段注本为“鐺,鋃鐺也”,徐铉校定本“鐺,鋃鏜也”,我们予以统计;“璵璠”,段注本作“璠璵”,并且无“璵”字,予以统计;存在“A,AB,XX也”,且AB为联绵词,但无“B,AB也”同时出现,联绵词用字有专用字和假借字之别,有些联绵词的前字或后字属于假借用字,只用于表音,因此就不存在“A,AB”且“B,AB”式,这类词如“附娄、唐逮、鴺胡”等,但暂不予统计;有脱落字情况的,如段注本“尴,尴尬,行不正也”,与之对应的为“尬,尴尬也”,“尴”字下段注“各本夺尴尬二字,今依全书通例补,又补行字”,类似的还有“忼慨”、“嵯峨”“崝嵘”等等,这类情况为数不少,因涉及校勘问题,暂不予统计;有“C,AB也”,其中AB为联绵词的,如“胄,兜鍪也”、“飙,扶摇风也”等,暂不予统计;此外,叠音联绵词如“闛闛”、“瀌瀌”等暂不予统计。

③“藷蔗”视为双声兼叠韵,计入双声联绵词中。

[1] 许慎.徐铉,校定.说文解字[M].北京:中华书局影印, 1963.

[2] 许慎.段玉裁,注.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社, 1988.

[3] 董性茂,贾齐华.联绵词成因推源[J].古汉语研究,1997 (1):61-67.

[4] 施向东.联绵词的音韵学透视[A].施向东:音史寻幽——施向东自选集[C].天津:南开大学出版社,2009:241-263.

[5] 孙景涛.古汉语重叠构词法研究[M].上海:上海教育出版社,2008.

[6] 曾晓渝.论次清声母在汉语上古音系里的音类地位[J].中国语文,2007(1):23-34.

[7] 曾晓渝.后汉三国梵汉对音所反映的次清声母问题:再论次清声母在汉语上古音系里的音类地位[J].中国语文,2009(4):333-345.

[8] 施向东.从系统和结构的观点看汉语上古音研究[J].南开语言学刊,2009(1):15-26.

[9] 赵铮.从《说文解字注》看段玉裁的连绵词观[J].湖北大学学报(哲学社会科学版),2003(5):85-88.

[10] 曾晓渝.李方桂古音构拟手册1.1[CD].2002-04-27.

[11] 施向东.上古介音r与来纽[A].中国音韵学研究会:音韵学研究(第三辑)[C].北京:中华书局,1994:240-251.

[12] 董为光.汉语“异声联绵词”初探[A].赵秉璇,竺家宁:古汉语复声母论文集[C].北京:北京语言文化大学出版社,1998:417.

[13] 郑张尚芳.上古音系[M].上海:上海教育出版社,2003.

(责任编辑、校对:郭万青)

The AB” and “B, AB” Doublets in Shuowen Jiezi

WANG Yong-yuan

(School of Liberal Arts and Law, Tianjin University, Tianjin 300072, China)

There are 91“A, AB” and “B, AB” doublets in Shuowen Jiezi, which reflects the judgment of Xu Shen who said that doublets were not explained. The 91“A, AB” and “B, AB” doublets are classified according to the characteristics of their initial consonants and simple or compound vowels. The distribution of their initial consonants is analyzed. The phenomena that there are fewer aspirational voiceless initials provides evidence for the rationality of binary opposition pattern of “one voiceless and one voiced” in old Chinese. There is greater similarity between the distribution of initial consonant of non-alliteration doublets and two-alliterated words. The distribution of initial consonant of doublets has great inspiration for studying the origin of doublets, which shows that fission reduplication should include consonant and vowel fission and two-alliterated words initial consonant fission.

Shuowen Jiezi; doublets; two-alliterated words

H111

A

1009-9115(2014)03-0025-05

10.3969/j.issn.1009-9115.2014.03.007

教育部人文社会科学研究青年基金项目(12YJC740041)

2013-08-03

王用源(1980-),男,四川资阳人,博士,副教授,研究方向为比较语言学、汉语史。