小学数学课堂动态生成性资源的有效利用

叶永利

(茂名市第十五小学教师,广东茂名,525000)

随着课程改革的逐步推行,新课程理念渐渐深入人心,课堂逐渐呈现“活力性”和“生活性”,但同时也出现问题:许多设计非常精彩的教案,在实施过程中却常常“短路”。究其原因,主要是教师过分拘束于静态教案的预设而忽视动态学案的生成。教师对课堂动态生成性资源的认识不足,应对时要么熟视无睹,要么一概封杀,全盘否定。长此下来,教师缺乏整合深化有效策略的能力,学生缺乏创新精神,无法达到新课程改革的要求。那么面对这些“动态”生成的资源,教师应如何及时捕捉,让它们成为教育教学的契机,而不是夜空中美丽的流星?作为引领者的教师,笔者认为应从以下几方面有效组织和利用课堂上动态生成性资源。

一、开启慧眼,乐于倾听,捕捉动态生成性资源

动态资源包括学生的兴致、注意力、学习方法、思维方式、合作能力、表达能力等。无论是言语、动作还是表情、情绪,都是教学过程中的动态生成性资源。而这一切的发现依靠教师的慧眼。

案例1:《10以内的数》的教学片段

教师问:小于5的数有几个?大部分同学回答:“5个。”有一只小手举起来,说:“是无数个!”这个答案出乎同学和教师的意外,甚至有同学开始嘲笑。看着脸都憋红的他,教师追问:“为什么呢?”小男同学弱弱地说:“因为还有-1,-2……”教师立即反应过来,问:“其他同学,在生活中见过这样的数吗?”有同学说:“电梯中地下停车场是-1层。”教师露出欣慰的笑容说:“非常棒,在数的世界,还有比0小的数,如-1,-2……我们称为负数。”

课堂上,有时学生呈现的生成性资源是随机而不成熟的,教师不要急于打断、否定,要乐于倾听,再根据学生的反馈情况及时补充知识,适度发展,成为教学资源的主动生成者,并及时给予学生肯定、鼓励,激发学生的学习兴趣,树立信心。

案例2:《平移与旋转》教学片段

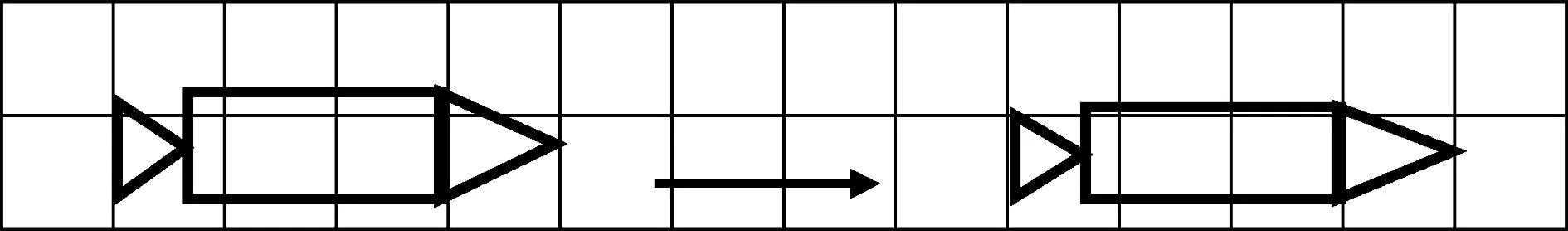

请仔细观察小鱼平移了几格?说说是怎样得到的?(如图1)

图1

学生发言:小鱼平移了8格,因为a到A的距离正好是8格或b到B的距离也正好是8格,所以这条小鱼平移了8格。绝大多数同学表示赞同,都是运用了 “点对点”数格法。此时教师留意到一个小小的声音“我不是这样做的”,他反馈认为:“可以先数一数图形占了几格,再数一数平移前后两个图形中间空了几格,然后把它们相加就是平移的距离。”

“点对点”数格法是平移中一种较为普遍的方法,但小部分学生会犯数“图形与图形之间相距格数”上的错误。而“数格法”由于减少了寻找“点”的过程,而显得更简单易懂。如果教师忽略了这不自信的声音,那不仅打击了这位学生的自信,还错过了这种好方法。因此在课堂上,教师要眼观六路、耳听八方,善于捕捉这些瞬间生成的动态性资源并正确处理,把它们变成宝贵、有效的教学资源。

二、珍视错误,巧用动态生成性资源

富兰克林有一句名言:“垃圾是放错了地方的宝贝。”学生在获取新知的过程中,由于受到生理、心理特征及认知水平的限制,难免会出现各种错误。面对这些错误,许多教师往往采用消极的态度去对待,比如快速否定,立马纠正,甚至批评,使学生失去自信的同时不爱学习。而事实上,课堂生成的这些错误如果能被有效处理,它们都将成为最宝贵、最有效的教学资源。这关键在于教师能否合理地进行价值引领,使错误转变为促进学生发展的有效资源。一旦成功,不仅能帮助学生解决思维过程中的障碍,使学生的认识更加深刻,而且能有效激发学生的探究兴趣,树立信心。

(一)在讨论中,化解“错误”

案例3:《四边形分类》教学片段

判断题:有一组对边平行的四边形是梯形。教师请分别代表双方意见的同学上来,进行辩论,正、反方各说明理由。结果学生出现以下的情况:

生1:出示一个梯形,指出上底和下底这一组对边平行。

生2:出示长方形,指出对边平行,但不是梯形。

学生恍然大悟,题目中少了个“只”字。教师再强调,梯形是只有一组对边平行的四边形。

本节的精彩之处就是通过对错两方的辩论使全班学生更深入地掌握知识,突破了难点,并且让课堂气氛变得更有趣味,更活跃,激发了学生的探究欲望。因此,教师要确立“学生的错误是一种动态资源”的观念,把解决问题的主动权还给学生,让学生在争论中找到解决问题的方法,加深理解的同时提高思维能力。

(二)在类比中纠正“错误”

在学习过程中,学生往往因为题目类似而会出现一些错误。对这些错误,教师要善于化解、巧妙利用,纠正其错误的同时善于借题发挥,适度引出一些相似或容易混淆的问题让学生进行对比,使错误资源转化成有效资源,为教学服务。

案例4:《减法性质》的教学片段

16.7-3.45+6.55

一学生的答案:“16.7-3.45+6.55=16.7-(3.45+6.55)=16.7-10=6.7”。对于这样的错误,教师没有简单地否认,而是让学生们计算:“16.7-3.45-6.55”。学生计算后,立刻意识到了错误在哪里,根据减法性质“a-b-c=a-(b+c)”,减号后面加括号,里面的符号要改变……

(三)在探究中发现“错误”,在“将错就错”中修改错误

学生由于认知特点、思维方式各不相同,在探究新知的过程,自然而然地会出现一些“错解”“错例”“错说”,从而揭露知识的易错点、注意点、关键点或思维的忽视区、盲区等。如果教师能在课堂教学中把握机会,将错就错,创造性地对待学生的错误行为,抓住这一有效的学习时刻,就能在纠错中帮助学生不断地完善知识结构。

案例5:《分数的综合练习课》教学片段

一桶牛奶,装了一半,倒出其中的1/4,还剩下36升。这桶牛奶能装多少千克牛奶?

由于此题涉及两个不同的单位“1”:整桶和半桶,学生审题稍有不慎,就会在理解上出现偏差,产生典型错解,把两个分率的单位“1”看成一样。学生的反馈信息中主要是以下三种答案:

①36÷(1/2-1/4);②36÷(1-1/4)×2;③36÷(1/2-1/4×1/2)

首先请赞同①②两种方法的同学各说说理由。于是出现学生的以下汇报:“装了半桶牛奶也就是1/2,倒出1/4,还剩“1/2-1/4”,把还剩的千克数除以还剩的分率,就是单位“1”的量整桶牛奶的千克数。”此时有同学提出反对:这两个分率的单位“1”是不同的。教师请学生进行再思考一下,自我反思后学生恍然大悟:1/2是把整桶油看作单位“1”,1/4好像把半桶油看作单位“1”。接下来以此为触及点,延伸到其他方法的理解和本题注意点的提炼就水到渠成。

案例中教师采取“将错就错”的策略巧妙地创造民主、平等的学习氛围,并合理利用差错,暴露学生常出现的理解盲区,引起学生关注后提供反思机会,促成学生的自我否定,进而形成正确思路。教师的“将错就错”让学生的好奇心和创造力在“出错”中发出光彩,让学生在去伪存真、去粗取精的求知过程中真正内化吸收所习得的知识。

因此,新课程的实施需要教师倾注更多的心血,课堂动态生成性资源无处不在。作为一线教师,应该正视课堂教学中突发的每一个细节,善于发现、捕捉课堂中“即时生成”的动态性教学资源,珍惜这瞬间的“出彩”,使课堂教学因“出彩”而更精彩!

[1] 朱志平.课堂动态生成资源论[M].北京:高等教育出版社,2008.

[2] 朱志平.教师在课堂动态生成资源中的作用发挥[J].教育发展研究,2006(10).