生活习惯在肠易激综合征患者中的作用

崔立红,贺 星,王晓辉,闫志辉,李 超,弓三东

肠易激综合征(irritable bowel syndrome,IBS)属功能性肠道障碍疾病,无明确器质性病变,主要表现为腹痛或腹部不适及排便习惯改变[1]。目前IBS在人群中发病率较高[2-3],并且缺乏明确的病因及有效的治疗方法。单纯依靠药物治疗IBS,不仅消耗大量的医疗资源,而且症状易反复,效果欠佳[4]。本研究试图从生活方式的角度出发,分析IBS的相关危险因素及保护因素,旨在通过日常生活方式干预控制IBS的发病,减轻IBS患者的不适症状,节约有效的医疗资源。

1 对象与方法

1.1 研究对象 研究对象为2010年1月—2013年1月于海军总医院消化内科门诊以腹部症状就诊的患者和健康体检中心的体检者。年龄≥17岁,意识清楚,能独立、清晰地回答问题。向所有被调查者解释本研究的目的和方法,取得其理解和同意。

1.2 诊断及排除标准 诊断标准:依据罗马ⅢIBS诊断标准[5],近3个月内至少每个月有3 d出现反复发作的腹痛或腹部不适,并有以下两种以上表现:①排便后症状改善;②发作时伴有排便频率改变;③发作时伴有粪便性状改变。排除标准:①有器质性胃肠疾病;②近期体重明显减轻;③伴有其他脏器较为严重疾病。

1.3 方法

1.3.1 生活习惯问卷调查:选择消化内科因腹部症状就诊患者5000例,发放生活习惯调查问卷,调查问卷依据罗马ⅢIBS诊断标准[5]并结合IBS相关生活习惯因素自行设计,生活习惯内容包括体育运动频率、累计体育运动时间、每日睡眠时间、每周睡眠障碍频率、每年体检次数、生活环境状况、睡前2 h内进餐情况。回收问卷4891份,回收率97.82%,筛选出合格问卷4762份,合格率为97.36%(4762/4891)。向同期健康体检者1602例发放调查问卷,回收问卷1548份,回收率为96.63%,筛选出合格问卷1520份,合格率98.19%(1520/1548)。

1.3.2 问卷质量控制:问卷由调查人员现场讲解,按人数发放,由被调查者独立完成后回收。安排专人检查问卷填写情况,剔除空白、残缺、无法辨识等不合格问卷,统一编号,一人记录,一人复核,装订收录。

1.3.3 数据录入及质量控制:数据录入前对所有变量的合理取值及逻辑调项进行有效控制,采用双人、双录入、双校对形式,并进行一致性检验、纠错。

1.3.4 分组:据罗马Ⅲ IBS诊断标准[5],将问卷调查合格的IBS 3242例设为观察组,男1258例,女1984例;年龄17~71岁,平均43.1岁。另将问卷调查合格的健康体检者1520例设为对照组,男771例,女749例;年龄18~65岁,平均45.3岁。

1.4 统计学处理 应用SPSS 19.0软件进行统计分析,采用秩和检验、χ2检验及 Logistic多因素分析,α=0.05为检验水准。

2 结果

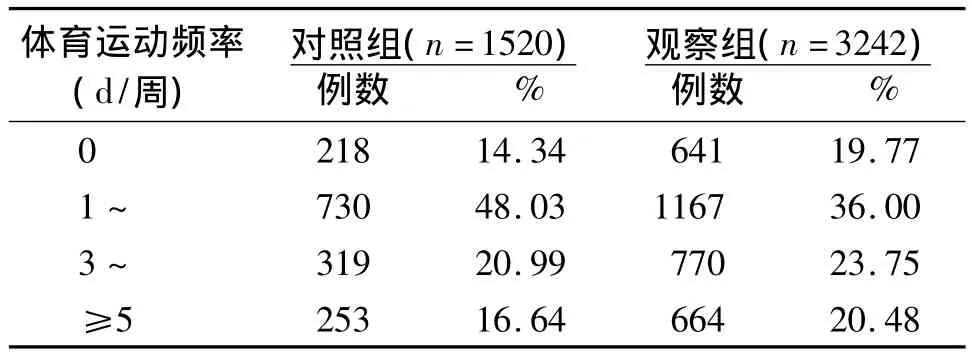

2.1 体育运动频率 两组体育运动频率差异有统计学意义(χ2=65.873,P=0.000),见表1。

表1 两组体育运动频率调查结果

2.2 累计体育运动时间 两组累计体育运动时间差异有统计学意义(χ2=185.881,P=0.000),见表 2。

表2 两组累计体育运动时间调查结果

2.3 每日睡眠时间 两组每日睡眠时间差异有统计学意义(χ2=178.636,P=0.000),见表3。

表3 两组每日睡眠时间调查结果

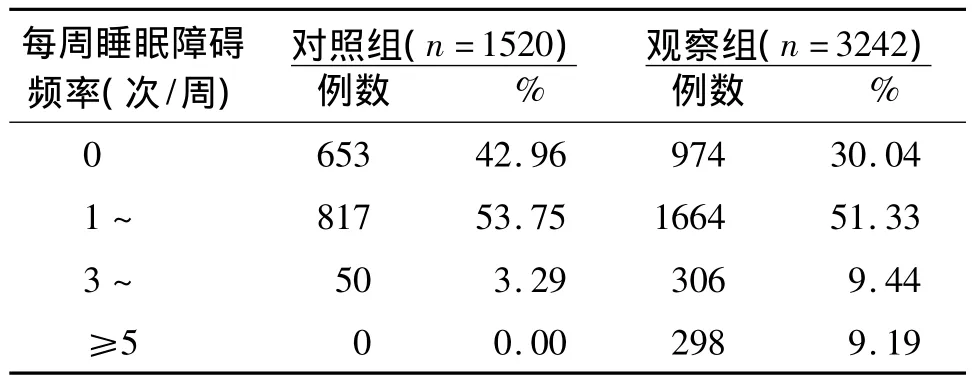

2.4 每周睡眠障碍频率 两组每周睡眠障碍频率差异有统计学意义(χ2=243.761,P=0.000),见表4。

表4 两组每周睡眠障碍频率调查结果

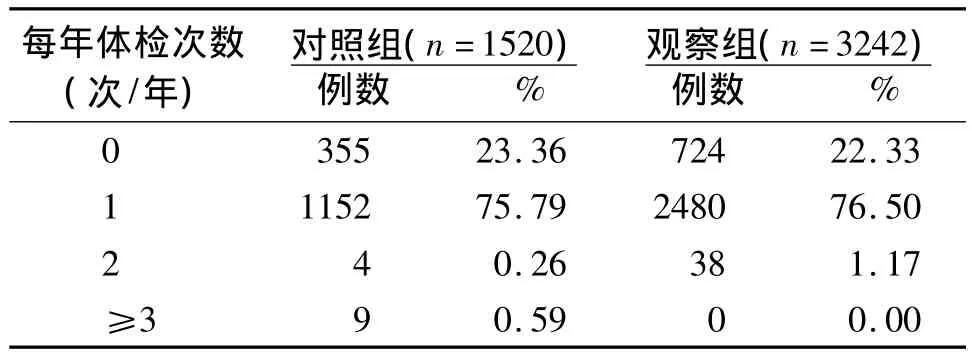

2.5 每年体检次数 两组每年体检次数差异有统计学意义(χ2=29.436,P=0.000),见表 5。

表5 两组每年体检次数调查结果

2.6 生活环境状况 两组生活环境差异有统计学意义(χ2=132.479,P=0.000),见表 6。

表6 两组生活环境状况调查结果

2.7 睡前2 h内进餐情况 观察组经常于睡前2 h内进餐者 937例(28.90%),不经常者 2305例(71.10%);对照组经常于睡前2 h内进餐者382例(25.13%),不经常者1138例(74.87%)。两组睡前2 h内进餐者比率差异有统计学意义(χ2=7.346,P=0.007)。

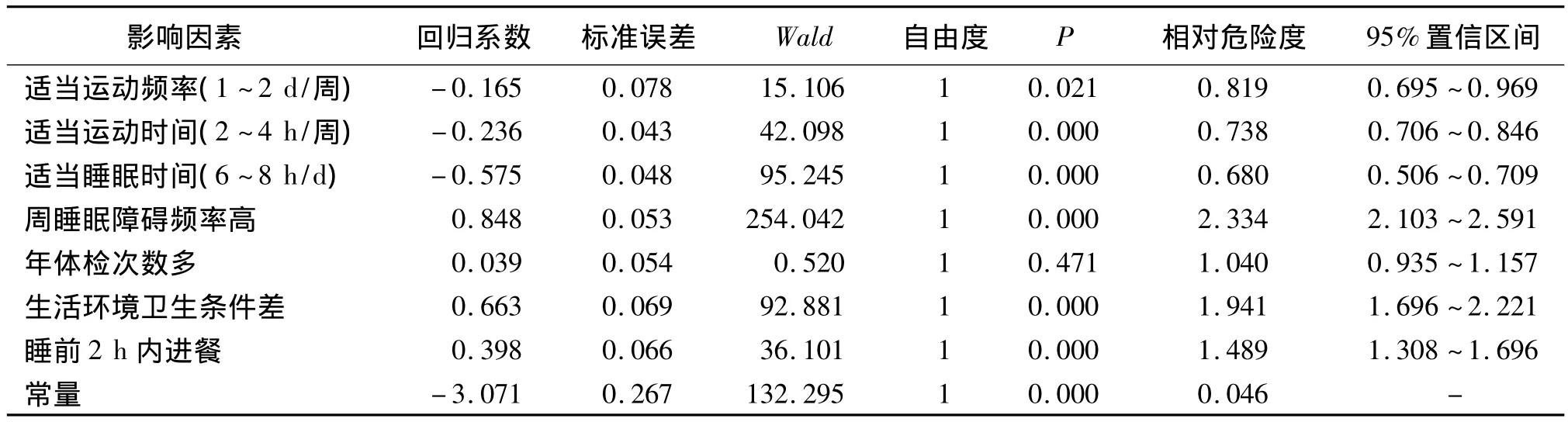

2.8 多因素Logistic分析 适当运动频率(1~2 d/周)、适当运动时间(2~4 h/周)、适当睡眠时间(6~8 h/d)为IBS患病的保护因素(P<0.05,P<0.01),而周睡眠障碍频率高、睡前2 h内进餐、生活环境卫生条件差为IBS患病的危险因素(P<0.01),见表7。

表7 肠易激综合征患者生活习惯影响因素Logistic分析

3 讨论

IBS是一种功能性胃肠疾病,病程长、症状反复,给患者带来极大痛苦。随着IBS研究的不断深入,目前发现该病可能与饮食、精神、肠敏感性增强、胃肠动力障碍及肠道菌群失调等诸多因素有关,但是某种因素单独起主要作用,还是上述因素协同致病尚不明确,故患者无法采取针对性的干预手段来控制IBS的发生和症状的持续。本研究通过大样本IBS患者的回顾性分析,发现生活习惯对IBS的发生和症状的产生起重要作用,从而为IBS的预防和症状的控制提供了一定的思路。

目前在IBS发病机制的众多假说中,肠道动力异常学说已越来越多地得到学术界的认可[6]。由于受到自身及外界因素的影响,IBS患者往往存在胃肠道动力异常,胃肠道蠕动过快可能导致出现腹泻症状,而蠕动过慢则可能出现便秘症状。研究发现,腹泻型IBS消化间期移行性复合运动周期缩短,而便秘型IBS复合运动周期延长[7]。本研究结果发现,两组体育运动频率及周累计体育运动时间存在显著差异,适当运动的人群不易患该病。考虑原因可能与体育运动影响胃肠道运动有关,运动量较少的人群胃肠道蠕动相对较弱,易产生便秘症状;而运动量过大的人群,胃肠道蠕动相对较快,可能产生腹泻症状;同时运动量大、运动时间长,可能会导致饮食不规律,影响胃肠道的正常节律,进一步影响胃肠道的运动及分泌[8]。只有适当运动的人群,不仅能保证胃肠道正常运动节律,增强体质,而且能使身心愉悦,从而不易产生IBS样症状。

本研究同时发现,睡眠与IBS的发生存在密切关系,保证适当睡眠时间的人群不易患IBS。考虑原因为睡眠时间过长或过短都会影响机体的正常节律,从而影响胃肠道运动及分泌功能。同时睡眠时间过长的人群通常存在不进食早餐的现象,而睡眠时间过短的人群可能会存在熬夜、吸烟及饮茶、咖啡等现象,从而进一步影响胃肠道的运动及分泌功能,加重IBS症状。只有睡眠时间适当,使机体得到充分的休息,才不会影响正常的生物节律,达到预防IBS的效果。另外,本研究还发现,睡眠障碍为IBS的危险因素。睡眠障碍指睡眠质和量的异常或在睡眠时发生的一系列临床症状。相关研究发现,反复干扰睡眠可产生腹痛、腹胀、排便习惯改变等IBS症状,而睡眠障碍可加重IBS症状[9]。有研究报道,睡眠障碍可能会影响下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA)活性,导致脑-肠轴神经内分泌调节紊乱,进而影响胃肠道的动力及内脏敏感性,产生IBS样症状[10]。同时,睡眠障碍与心理障碍的严重程度显著相关,部分睡眠障碍患者可能会存在焦虑、抑郁等负性心理状态,或者对于生活应激的反应过于敏感。有关负性心理状态与IBS关系的报道较多[11]。心理因素与胃肠道生理功能(动力和感觉)间通过脑-肠轴相互影响,通过神经递质如5-羟色胺(5-HT)作用于肠神经系统,从而产生IBS样症状。

随着感染后IBS(PI-IBS)概念的提出,即急性胃肠道感染一段时间后,开始出现腹部不适、腹胀、腹泻等IBS症状的胃肠道紊乱性疾病[12]。肠道感染在IBS发病中的作用越来越受到重视,研究发现,感染可能通过肥大细胞、细胞因子等对肠黏膜屏障起破坏作用,通过小肠细菌过度生长(SIBO)及脑-肠轴等途径导致肠道黏膜上皮通透性改变、肠道菌群异位及持续低度炎症,从而产生腹痛、腹泻、便秘等IBS症状。本研究结果显示,生活环境卫生条件与IBS的关系密切,为IBS的又一危险因素,因生活环境卫生条件差的人群急性肠道感染的机会较多,易患PI-IBS,同时部分患者如不能及时就医或滥用抗生素,易导致肠道菌群紊乱,加重IBS症状。因此,应大力宣传饮食卫生,减少人群肠道感染的机会,可从源头杜绝IBS产生的诱因。

本研究还发现,睡前2 h内进餐为IBS的危险因素之一。正常机体随着外界环境及时间的变化有着不同的生物节律,如睡眠、饮食等周期性节律。人体正常的生物节律主要由下丘脑控制,通过神经-内分泌系统,严格规范着人体的各种行为。同时,体内的各种脏器也受到该机制的调节,这对维持机体的健康十分重要。而睡前2 h内进餐会破坏胃肠道的正常节律,使本该休息的胃肠道在睡眠时仍处于兴奋状态,致使胃酸、各种消化酶分泌及小肠、结肠蠕动异常,这种不良习惯长期影响易造成胃肠道功能紊乱,加重胃肠道负担,从而产生腹部不适症状。同时由于睡眠时胃肠道相对蠕动较慢,使食物通过小肠时间相对延长,可能造成SIBO,从而更易罹患IBS[13-14]。虽然IBS是功能性胃肠道疾病,缺乏器质性病变的证据,但是定期体检对于IBS仍然是有益的,而且医生给予的一些饮食、生活习惯及生理卫生方面的建议和教育对于预防IBS的发生有重要意义。对已患有IBS的患者,更需定期到医院进行检查,因为IBS是否会发展为器质性疾病及恶变目前尚不明确,而且IBS的诊断主要根据症状学,故IBS患者均不能完全排除器质性疾病,所以定期体检有助于早期发现IBS存在的“报警症状”[15],对于发现并存或本就存在的器质性疾病也有重要意义。

总之,生活习惯与IBS发病关系密切,适当运动时间、运动频率、睡眠时间为IBS的保护因素,而周睡眠障碍频率高、睡前2 h内进餐、生活环境卫生条件差为IBS患病的危险因素,故良好的生活习惯对于控制IBS的症状和发病具有一定的意义。

[1] 贺星,崔立红.肠道感染在肠易激综合征发病机制中的作用[J].世界华人消化杂志,2013,21(31):3323-3329.

[2] Camilleri M.Peripheral mechanisms in irritable bowel syndrome[J].N Engl J Med,2012,367(17):1626-1635.

[3] Choi M G,Jung H K.Health related quality of life in functional gastrointestinal disorders in Asia[J].J Neurogastroenterol Motil,2011,17(3):245-251.

[4] Ford A C,Talley N J.Irritable bowel syndrome[J].BMJ,2012,345:e5836.

[5] Drossman D A,Dumitrascu D L.RomeⅢ:New standard for functional gastrointestinal disorders[J].J Gastrointestin Liver Dis,2006,15(3):237-241.

[6] 陈寒昱,孙志广.肠易激综合征发病机制研究进展[J].东南大学学报(医学版),2012,31(2):243-245.

[7] 颜君,朱高莉.肠易激综合征发病机制的研究进展[J].医学综述,2013,19(7):1272-1274.

[8] 王维达,方秀才,朱丽明,等.肠易激综合征患者症状发作与饮食关系的调查[J].胃肠病学,2012,17(2):110-114.

[9] Gulewitsch M D,Enck P,Hautzinger M,et al.Irritable bowel syndrome symptoms among German students:prevalence,characteristics,and associations to somatic complaints,sleep,quality of life,and childhood abdominal pain[J].Eur JGastroenterol Hepatol,2011,23(4):311-316.

[10]陈惠新,余志金,罗程,等.肠易激综合征与睡眠障碍相关性研究[J].胃肠病学和肝病学杂志,2012,21(5):444-446.

[11]王郑矜,庄涵虚.心理干预对功能性消化不良伴焦虑抑郁的疗效分析[J].齐齐哈尔医学院学报,2011,32(21):3486-3487.

[12] Thabane M,Marshall J K.Post-infectious irritablebowel syndrome[J].World J Gastroenterol,2009,15(29):3591-3596.

[13]郑霞,戴宁.小肠细菌过度生长的发病机制和诊断进展[J].胃肠病学,2012,17(8):499-502.

[14]陈雅菲,范钟麟,王学红,等.小肠细菌过度生长在肠易激综合征中的研究进展[J].胃肠病学,2010,15(5):309-311.

[15]姚欣,杨云生,赵卡冰,等.罗马Ⅲ标准研究肠易激综合征临床特点及亚型[J].世界华人消化杂志,2008,16(5):563-566.