媒体纵览

公共科学图书馆

科学家首次实现远程“心灵感应”

这听起来更像是科幻片里的情节——两个大脑仅通过数字设备连接,就能相互发送问候。目前,国外研究人员使用一种非侵入性方式,将一个身在印度、心中默念“你好”和“再见”的人的脑活动记录下来,进行解码并发送到8046公里外的法国,再由接收端的机器将词汇转化成大脑刺激信号输送给另一个人,接收人所感知到的信号是一束束闪光。据悉,位于法国的接收者从闪光中成功解读了信号内容。

这是人类首次“几乎直接”通过大脑发送信息,预计未来将有望实现计算机-大脑和大脑-大脑之间的通信。

(来源:美国《公共科学图书馆·综合》期刊2014年9月)

英国每日邮报

爱吃米饭睡得香

日本研究人员调查了近2000名参试者的米饭摄入量及其睡眠质量。结果发现,吃米饭较多的参试者睡眠更好。研究人员表示,米饭比面食更有益睡眠的具体机理尚不完全清楚。但一种理论认为,米饭的升糖指数(GI)更高,能提高色氨酸水平,从而促进大脑血清素的分泌,改善睡眠质量。所以,难以入睡时,可适当多吃点米饭。但尽量别在睡前2小时吃,以免加重肠胃负担。

(来源:英国《每日邮报》2014年8月26日)

生物探索

大肠杆菌或将缓解能源危机

近日,科学家们使用大肠杆菌作为宿主生物体,首先通过硫酯酶的新变体中断大肠杆菌脂肪酸进入生物膜,得到了丁酸;然后用酰基载体蛋白质的细菌酶,让丁酸变成丁醛;最后,用电子刺激酶AOD产生了丙烷。丙烷是液化石油气的主要组成部分,易于运输、存储和使用。

该研究为可再生能源的可持续生产提供了可能性,而研究人员的最终目标,是将大肠杆菌转入到光合细菌中,将太阳能直接转化为化学能。

(来源:生物探索2014年9月4日)

人民日报

电子烟并非无害

电子烟是通过雾化等手段,将尼古丁等变成蒸气后让用户吸食的一种吸烟方式。研究发现,电子烟戒烟效果不明显,且电子烟气雾中含有一些致癌化合物及其他有毒物质。此外,对大量吸烟者来说,电子烟只是减少了香烟使用,但同时也加剧了尼古丁依赖,反而使戒烟更加困难。

2013年,全球电子烟销售额约达30亿美元。虽然产量巨大,但电子烟在我国仍处于“三无”状态:无产品标准,无质量监管,无安全评估。专家建议应对其进行安全评估,加强监管。

(来源:《人民日报》2014年9月3日)

自然-神经学

大脑中或存在真话“开关”

弗吉尼亚理工大学的朱露莎等人进行了一项关于真话的研究,研究对象包含大脑前额叶背外侧皮层有损伤、眼眶额叶皮质有损伤和脑没有受伤的人。这些人参与了“信号游戏”的实验,向另一位参与者发送一条信息,说服其作出选择。若说真话,发信人将获利较少;反之,则获利较多。

研究表明,大脑没有受伤的人更愿意说真话,眼眶额叶皮质与诚实行为没有因果关系,而前额叶背外侧皮层受损的人更多会做出不诚实的抉择。这一结果说明前额叶背外侧皮层也许是诚实行为的“开关”。

(来源:英国《自然-神经学》杂志2014年9月)

光明日报

干细胞疗法有望治愈心衰

心力衰竭简称心衰,是各种心脏病发展到终末期的临床综合症状,也是心血管疾病的“头号杀手”。

美国梅奥诊所已发明出干细胞治疗心衰的方法,通过从患者骨髓中提取骨髓间充质干细胞,之后在体外利用独有的细胞重组专利技术,培养分化成心肌前体细胞,通过心导管C-Cathez植入患者受损心脏部位,实现心肌细胞再生,进而治疗缺血性心力衰竭。此项研究已获批准在美国和欧盟进行III期临床试验,预计于2016年在全球上市。

(来源:《光明日报》2014年9月7日)

凤凰网

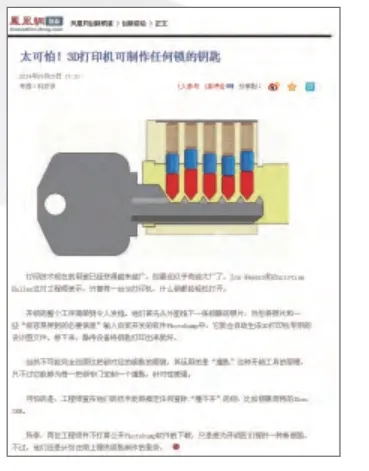

打印“万能钥匙”

3 D 打印技术的用途越来越广,工程师Jos Weyers和Christian Holler表示,只要有一台3D打印机,什么锁都能轻松打开。

开锁的整个工序简单到令人发指。他们首先从外面拍下一张锁眼的照片,然后将照片和一些“很容易弄到的必要信息”输入自家开发的软件Photobump中,就会自动生成3D打印机专用的设计图文件。接下来,静待设备将钥匙打印出来。

所幸,两位工程师并不打算公开Photobump软件的下载,不过,他们计划在网上提供钥匙制作的服务。

(来源:凤凰网2014年9月5日)

英国自然通讯

糖也可以作电池

科学家研究显示,糖可以作为一种新型燃料电池。糖生物电池是一种酶催化燃料电池(EFC),能将糖原和淀粉中的化学能转变成电流。EFC用酶代替贵金属催化剂氧化燃料。酶可以使用更复杂的燃料,如葡萄糖。

糖生物电池的能量存储密度大约是596安培-时/公斤(A-h/kg),锂离子电池的能量存储密度为42安培-时/公斤。这意味着同等重量的糖生物电池比现有锂离子电池至少耐用10倍。

(来源:英国《自然通讯》杂志2014年9月)

美国中风杂志

长寿基因可防血管性痴呆

SIRT1是大脑内的一种去乙酰化酶,编码这种酶的SIRT1基因是一种长寿基因。近日,日本研究人员通过基因操作,使实验鼠脑内SIRT1基因的表达增强,进而使SIRT1酶的生成量达到通常水平的2~3倍,然后通过手术使实验鼠的颈动脉变细。

结果发现,实验鼠脑内血流维持在原有水平的90%以上。而普通实验鼠颈动脉变细后,脑内血流只能维持原有水平的70%。这是由于SIRT1基因表达增强后,能促使合成一氧化氮的酶保持非常活跃的状态,而一氧化氮能扩张血管,从而有利于维持脑血流。

(来源:美国《中风》杂志2014年9月)

果壳网

微生物“指纹”来破案

芝加哥大学研究人员绘制了7个家庭的微生物特征图,发现每个家庭的微生物物种都不尽相同,也就是说,不同的家庭有不同的微生物“签名” 。据此,研究人员能用微生物绘制家庭成员的运动轨迹,并“监控”成员之间的相互作用。

如果建立一个史无前例的微生物“签名”数据库,那么犯罪现场遗留的微生物“指纹”也许能够用来识别犯罪。在短期内,这项工作结果将用来识别屋里是否进过小偷,或者通过皮肤微生物对比识别犯罪案件的凶手与受害人。

(来源:果壳网2014年9月4日)

科学转化医学

细菌或能治愈癌症

诺维氏梭菌是土壤中常见的厌氧菌,其释放的酶可以穿透并杀死哺乳动物细胞。“敌人的敌人是朋友”,这一原理在医学界可能也是适用的。

美国密苏里州堪萨斯城的生物科技公司对诺维氏梭菌进行了基因改造,随后将改造后的诺维氏梭菌注射进入一位53岁的女性癌症患者体内,一个月后,该患者体内的肿瘤出现了萎缩。因此,未来诺维氏梭菌或能成为抗癌治疗的新手段。

(来源:美国《科学转化医学》2014年9月)

凤凰网

可折叠电动汽车问世

由美国波斯顿市麻省理工-媒体实验室构想设计,“Hiriko驾驶机动性公司”完成设计制造的Hiriko折叠电动汽车日前问世。这款电动汽车拥有两个座位设计,其电动机位于车轮中,它可以像儿童折叠童车一样随意地折叠在一起,并且易于泊车。

这款电动折叠汽车的面世,标志着欧洲大量的城市将出现一次性充电可行驶120公里的小型汽车。此项发明有助于解决城市交通运输、污染和就业等问题。

(来源:凤凰网2014年9月5日)

中国学网

超市中“买”到牛肝菌新物种

世界上有接近100万种真菌,被文献正式记载的只有10%,剩下的90%藏在哪呢?至少有3种,躲藏在从中国出口到英国的牛肝菌中。

英国真菌学家布林·丹廷格的太太从伦敦一家超市买了袋干牛肝菌,布林拿了15块去测DNA序列,发现其中包含3个从未命名的牛肝菌新种。布林将其命名为:Boletus bainiugan,Boletus meiweiniuganjun,Boletus shiyong。该研究已发表于学术期刊《Peer J》。布林这种把汉语拼音直接加到种名的做法引发了网络热议,因为按照这一命名,对应的中译名分别成了“白牛肝牛肝菌”、“美味牛肝菌牛肝菌”、“食用牛肝菌”,略显绕口了一些。

(来源:中国学网2014年9月17日)

科技日报

孕期压力或可代代相传

加拿大莱斯布里奇大学研究人员在第一代大鼠的怀孕后期施以压力,将下面两代分成压力刺激组和正常组。接受压力刺激的大鼠的第二代与未受压力刺激的大鼠第二代相比有更短的孕期。即便第二代不再被施以压力,第三代仍会出现更短的孕期。

最惊人的发现是,妊娠期的轻度至中度压力具有跨代叠加效应。这些变化的原因基于表观遗传学——基因的排列和表达,表观遗传变化则是基于微RNA(miRNA)。更好地理解表观特征的继承机制,将有助于预测疾病风险,并降低疾病的未来风险。

(来源:《科技日报》2014年9月9日)