大跨偏压软弱围岩双连拱隧道施工过程研究

高 峰,薛佃立

(重庆交通大学 山区桥梁与隧道工程国家重点实验室培育基地,重庆 400074)

0 引 言

随着社会经济的发展,我国高速公路建设事业发展日新月异。新建高速公路不可避免在崇山峻岭之间穿插,隧道构造物也随着不断增加。由于地形的限制和设计的要求,有些地段展线十分困难,因此采用双连拱隧道的结构形式是解决此问题的一种有效手段。双连拱隧道在结构形式上与过去分离式隧道比较有如下特点:可以避免路基的分幅、占用良田;在地势、地形复杂处便于隧道洞口位置的选择,有利于缩短隧道的长度;在现在城市建设中采用双连拱隧道形式可以减少不必要的拆迁,降低工程造价。

双连拱隧道带来诸多优势,也带了许多问题。开挖断面跨度明显增加,高跨比减小,使隧道结构的受力复杂,开挖与支护交错的进行使结构受力体系多次转换,进而使围岩应力和衬砌荷载的变化非常复杂。如果设计计算得不合理或施工不当,很容易导致衬砌、围岩应力和衬砌荷载转换复杂使结构受力处于不利状态,中隔墙开裂和衬砌渗漏水等。近年来连拱隧道的理论分析、设计和施工是建设工程界普遍关注的问题。

连拱隧道往往位于傍山一侧,另一侧为临空面,因此连拱隧道受到偏压作用。在开挖过程中,开挖顺序的选择是设计和施工者普遍感兴趣的问题。笔者通过理论分析,在计算机上近似模拟双连拱隧道不同开挖过程,分析围岩及支撑体系的变形和应力的变化规律。研究成果可为深刻了解双连拱隧道在开挖过程中周边围岩及其支撑体系内力的变化情况提供依据,为今后的双连拱隧道设计和施工提供理论支持[1-4]。

笔者以遵义市子尹隧道为背景,采用有限元数值仿真模型研究了大跨偏压浅埋软弱围岩双连拱隧道在施工过程中的内力变化情况,着重分析了不同开挖工况下,围岩及其支撑体系的内力、变形,重点部位的受力等情况,并结合现场施工监控量测资料,得到一些结论,为该大跨偏压软弱围岩双连拱隧道采用的施工方法提供了科学依据和技术指导。

1 工程概况

子尹隧道位于遵义市城区,为带曲墙的整体式大跨双连拱隧道,隧道全长600 m,隧道单跨净宽14.0 m,净高7.3 m,单跨采用曲墙式断面,中隔墙为曲墙,中隔墙厚2.60 m,隧道净宽30.60 m,最大开挖跨度为32.80 m。围岩级别为Ⅴ级,隧道埋深介于12~16 m之间。子尹隧道位于遵义市区内,隧道围岩为泥岩及粉砂质泥岩段,强度低,岩体破碎,节理裂隙发育,围岩稳定性差。隧道上部有明显斜坡,隧道处于偏压状态中。为了便于分析不同开挖条件下隧道受力,按图1的3种工况分别进行分析。

图1 工况1~工况3的开挖示意Fig.1 Excavation option of condition 1 to condition 3

由图1可见,3种工况的施工步骤依次为:

工况1:①开挖中导坑;②开挖右洞上半部;③对右洞上部初期支护;④右洞下部分开挖;⑤施做右洞下部初次支护;⑥开挖左洞上部,并施做右洞下部仰拱;⑦施做左洞上部初期支护;⑧开挖左洞下部分土体;⑨施做左洞下部初期支护;⑩施做左洞底部仰拱,施做右洞二次衬砌,随后做左洞二衬。

工况2:①开挖中导坑;②开挖左洞上半部;③对左洞上部初期支护;④左洞下半部开挖;⑤施做左洞下部初期支护体系;⑥开挖右洞上部分,施做左部底部仰拱;⑦施做右洞上部初期支护体系;⑧开挖右洞下部;⑨施做右洞下部初期支护体系;⑩施做右洞底部仰拱,左洞二次衬砌。

工况3:①开挖中导坑;②开挖左、右洞上半部;③对左、右洞上部初期支护;④左、右洞下半部开挖;⑤施做左、右洞下部初期支撑体系;⑥施做左、右部底部仰拱;⑦施做左、右洞二次衬砌。

2 有限元模型分析

2.1 计算模型和计算参数

2.1.1 有限元计算模型

为了更好的分析不同工况下连拱隧道结构内力变化情况,根据施工图设计中有关连拱隧道断面的尺寸,建立二维有限元计算模型。隧道的二维有限元计算模型沿水平方向隧道两侧取洞跨3倍,垂直方向隧道底部距离为洞高的3倍,隧道上方按实际地形尺寸取[5],计算模型如图2。模型网格划分遵循受力关键部位网格密,非关键部分逐渐稀疏的原则[6]。围岩及中隔墙采用实体单元,隧道二衬采用板单元,板单元的厚度为0.6 m。模型边界条件为:模型底边竖向位移约束,前后左右采用水平法向约束,顶部为自由面。

图2 大跨偏压连拱隧道有限元计算模型与网格划分Fig.2 Model net for FEM analysis

2.1.2 围岩力学参数

连拱隧道在施工过程中由于体系的多次转换,使得围岩和衬砌结构受力状态发生转变,通过建立有限元模型仿真模拟连拱隧道在不同工况下围岩、结构内力变化情况。

通用有限元软件ANSYS在岩土工程应用中提供了对计算单元进行“生(alive)”与“死(kill)”的处理功能[5],利用该功能可模拟隧道不同工况开挖过程。在进行有限元计算时,荷载为围岩及支护的自重。假设围岩符合理想弹塑性本构关系和Drucker-Prager屈服准则[7],围岩的相关力学参数依据JTGD 70—2004《公路隧道设计规范》[8]中的Ⅴ类围岩有关规定确定,初期支护体系采用钢拱架和C25的喷射混凝土,二次衬砌支护体系采用C30模筑混凝土,材料参数根据相关规范及地勘报告取值,见表1。

表1 材料物理力学参数

根据规范对隧道开挖模拟荷载释放系数进行如下分配[9]:围岩及初期支护时荷载释放70%,二衬时结构荷载释放30%。

2.2 计算结果

通过有限元方法对双连拱隧道在不同工况下的开挖过程进行模拟,分析不同工况下围岩及支护结构内力的变化情况。

2.2.1 节点内力分析

通过对大跨浅埋偏压软弱围岩连拱隧道施工过程的模拟计算,得出3种工况下的结果。

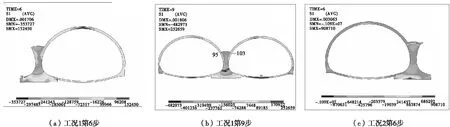

通过分析计算得到的数据,发现连拱隧道中隔墙与左右洞隧道衬砌拱脚连接处受力最敏感。左洞初衬交点为95号节点和右洞初衬的交点为103号节点。节点号位置见图3。表2列出了95号和103号节点的第1、第3主应力。

表259号和103号节点主应力

Table2NodestressanddisplacementforNo.59,103/MPa

注:拉应力为正,压应力为负。

由表2数据可以得出:在工况3开挖时第1、3主应力值明显大于另外两种开挖工况;其他两种开挖工况,节点始终处于受压状态。

2.2.2 应力分析

经计算提取连拱隧道开挖并施做初期支护后连拱隧道结构第1主应力(主拉应力)云图,见图3。

图3 工况1~工况3施做初期支护后结构第1主应力(单位:Pa)

由图3可见,在工况1下开挖,初衬施做完成后隧道第1主应力最大值分布在拱顶,中隔墙边缘处无明显变化,最大值出现在拱顶,为1.66 MPa,为拉应力,对喷射混凝土受力不利;在工况2、工况3下开挖,第1主应力均出现在中隔墙底部,左右同时开挖时第1主应力最大为1.50 MPa,结构主拉应力较大。

经计算提取连拱隧道开挖并施做初期支护后连拱隧道结构第3主应力(主压应力)云图,见图4。

图4 工况1~工况3施做初期支护后结构第3主应力(单位:Pa)

对比分析可知:3种开挖工况隧道初衬第3主应力最大值分布在拱顶和仰拱底,最大值出现在左右洞同时开挖时,为-0.098 MPa,初衬混凝土处于受压状态。将不同开挖方法下结构受力进行对比,见表3。

表3 工况1~工况3隧道结构应力对比

注:拉应力为正,压应力为负。

由表3可见,工况3的第1主应力值为1.650 MPa,明显大于另外两种工况;工况1中最大拉应力出现在中隔墙处,为0.015 MPa;工况2中最大压应力为0.252 MPa。

2.2.3 拱顶沉降分析

在模型计算中,选取具有代表性的左右洞拱顶节点进行分析,结果见表4。

表4 拱顶沉降

由表4可知,拱顶沉降最大值是在工况3下产生的,为5.53 mm;在工况1下位移值最小,为4.21 mm;总体来说,右洞拱顶沉降比左洞大。

2.2.4 现场量测资料分析

现场监控量测是新奥法信息化施工的特点,在现场施工过程中进行工程地质观测、水平收敛位移、拱顶下沉、地表沉降、二衬及中隔墙内应力等项目的监控量测。该工程选择工况2的开挖顺序,并选取开挖现场左右洞K 0+220断面地表沉降和周边收敛值进行分析。得到地表沉降、周边收敛随时间变化的关系曲线,见图5、图6。

图5 地表沉降随时间的变化曲线Fig.5 Curve of vault settlement with the increasing of time

图6 周边收敛随时间的变化曲线Fig.6 Vicinity convergence curve with the increasing of time

从图5、图6可以看出,隧道YDK 0+220断面地表沉降累计值为3.80 mm,周边收敛累计值为7.2 mm; 隧道ZDK 0+220断面地表沉降累计值为4.6 mm,周边收敛累计值为-7.47 mm。从收敛值的结果可以看出两个洞都处于受压状态。隧道开挖后地表沉降和周边收敛较大,施做初期支护后变形开始减小,趋于稳定。

综上所述,及时施做初期支护能有效抑制围岩的过大变形,对加强围岩的稳定起着重要作用,同时说明数值模拟双连拱隧道在该工况下的分析结果与实际变化趋势相吻合。

3 结 论

采用通用有限元仿真模拟分析大跨偏压浅埋软弱围岩双连拱隧道在不同工况下的开挖过程,并结合现场监测资料,得到大跨浅埋软弱围岩连拱隧道施工过程结构受力状态的变化规律。

1)由子尹隧道大跨偏压浅埋软弱围岩连拱隧道的有限元计算分析表明,采用工况2的开挖顺序在子尹隧道施工中是可行的。

2)从有限元计算结果可以看出隧道变形和受力最明显的部位位于拱顶、拱腰,周边收敛、拱顶下沉与现场监测埋点变化趋势基本吻合。在开挖中,应该根据开挖顺序、受力明显的位置埋设应力监测点,并根据拱顶、拱腰相应的应力监测结果适当调整开挖速度。另外,对中墙的应力监测也是必须的。

3)隧道处于偏压状态下时,以工况3的顺序开挖,隧道结构产生的应力比其它两种开挖工况大很多,不建议采用。浅埋大跨度偏压隧道开挖时,工况1与工况2各有利弊,应根据具体工程实际情况选择。

4)在浅埋大跨偏压软弱围岩隧道施工中,不同的工况条件对隧道不同部位的位移、应力有一定的影响,而在实际开挖中要综合考虑各方面的因素确定合理开挖方案,并且结合以往的工程经验和现场围岩条件确定经济可行的方案。

[1] 丁文其,王晓形,李志刚,等.龙山浅埋大跨度连拱隧道施工方案优化分析[J].岩石力学与工程学报,2005,24(22):4042-4047.

Ding Wenqi,Wang Xiaoxing,Li Zhigang,et al.Optimal analysis of construction schemes for shallow large span Longshan twin tunnel [J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2005,24(22):4042-4047.

[2] 贾永刚,王明年,邓敦毅.双连拱隧道两种工法的施工力学分析[J].岩石力学与工程学报,2005,24(增刊2):5727-5732.

Jia Yonggang,Wang Mingnian,Deng Dunyi.Study on construction mechanics of two kinds of construction methods for double-arch tunnel [J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2005,24(S2):5727-5732.

[3] 李俊,李泳伸,王志杰,等.双联隧道开挖技术探讨[J].现代隧道技术,2003(4):20-24.

Li Jun,Li Yongshen,Wang Zhijie,et al.Technology of double tunneling [J].Modern Tunneling Technology,2003(4):20-24.

[4] 高攀科,徐林生.公路连拱隧道中隔墙的若干技术问题[J].重庆交通大学学报:自然科学版,2008,27(3):396-399.

Gao Panke,Xu Linsheng.Some technologic problems for center pillar in doublearched tunnel of highway [J].Journal of Chongqing Jiaotong University:Natural Science,2008,27(3):396-399.

[5] 李围.ANSYS土木工程应用实例[M].北京:中国水利水电出版社,2007.

Li Wei.ANSYS in Civil Engineering Application Examples [M].Beijing:China Water Power Press,2007.

[6] 周建昆,李志宏.紧邻隧道基坑工程对隧道变形影响的数值分析[J].地下空间与工程学报,2010,6(增刊1):1398-1403.

Zhou Jiankun,Li Zhihong.Numerical analysis on deformation effect of metro tunnels due to adjacent excavation project [J].Chinese Journal of Underground Space and Engineering,2010,6(S1):1398-1403.

[7] Doege E,Bohnsack R.Closed die technologies for hot forging [J].Journal of Materials Processing Technology,2000,98(2):165-170.

[8] JTG D 70—2004公路隧道设计规范[S].北京:人民交通出版社,2004.

JTG D 70—2004 Code for Design of Road Tunnel[S].Beijing:China Communications Press,2004.

[9] 孙钧.地下工程设计理论与实践[M].上海:上海科学技术出版社,1996.

Sun Jun.Design Theory and Practice of Underground Engineering [M] .Shanghai:Shanghai Science and Technology Press,1996.