开封“第一楼”的前世今生

程前军

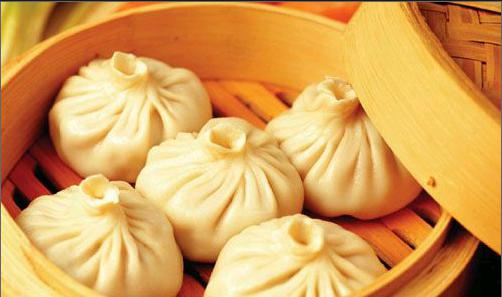

开封“第一楼”始建于1922年,是中华老字号企业、国家特级酒家、中华餐饮名店。该店以经营“第一楼”小笼包子和什锦包子宴而驰名中外。“第一楼”小笼包子原名“灌汤包子”,俗称汤包。包子在北宋都城东京(今开封)的市场上已有售卖,是当时七十二家正店之一“王楼” 的名品,名为“山洞梅花包子”,号称“在京第一”。20世纪30年代,“第一楼”名厨将大笼蒸制改为小笼蒸制,且连笼上桌,始称“小笼灌汤包子”。

开封“第一楼”的由来

“轻轻提,慢慢移,先开窗,再喝汤,一扫光,满口香。”没想到吃个包子还有这么多的讲究。

软嫩鲜香,洁白光润,提起像灯笼,放下似菊花。正宗的开封小笼包不但好吃,而且精致,堪称“天下名包”!事实也正如此,1989年,全国53家各类包子展开角逐,结果开封“第一楼”小笼包赢得商业部的“金鼎奖”;1990年,全国27个大中城市100多家名店在杭州西子湖畔比色竞香,开封小笼包再次赢得了“天下第一包”的赞誉。

北宋时,开封饮食文化盛极一时。据记载,经开封府允许,傍晚时分,生猪贩子从南熏门赶猪进城,常有上万头生猪浩浩荡荡而来,只有数十人赶着秩序却不乱,场面极为壮观。各地奇珍异味也从四面八方拥进开封,分流到上万家饭店,所谓“会寰区之异味,悉在庖厨”。就在酒店业竞争激烈的开封,有一家大酒店以包子为招牌名满京城——“王楼山洞梅花包子”,这种包子如何制作,口味如何,如今我们已经无法知晓,只知道当时被人誉为“在京第一”。上个世纪二三十年代,开封小老板黄继善制作出美味的包子后,自然有人联想到“王楼”的“梅花包子”,“第一楼”的名号由此而来,尽管这个小饭店当时不过是座破旧的两层小楼。

“养老协议”成就“第一楼”

“第一楼”确实“牛”,这家“国家特级酒店”2001年跻身中国餐饮业500强,年营业额2000多万元,还在全国各地开设了60多家连锁店。但现在很少有人知道,“第一楼”这块金字招牌是一位到开封讨生活的农村少年赤手空拳创建的。

1907年,15岁的滑县少年黄继善来到河南省府开封。这位少年来开封并没有太多的想法,他只是为了能吃上几顿饱饭。经亲戚介绍,黄继善到一家饭馆当上了学徒。那时候,长垣、封丘、滑县、兰考等地到开封饭馆干活的人很多,他们不图挣多少钱,只图在饭馆干活饿不死人,过年回家能有钱买身好衣服。一来二去的,这些比较偏僻贫穷的地方出了众多的名厨。

餐饮业号称“勤行”,是个十分辛苦的行当。黄继善勤恳老实,苦学手艺,十年后,他攒了些钱,在北书店街开了家黄记小饭馆,算是有了安身立命之地。生活好了,人也胖了。他人缘好,大家都叫他“黄胖子”。

随后的30多年,开封经济时盛时衰,艰难前行。如果黄继善没有遇到一位叫周孝德的古稀老人,他可能会像无数的开封小老板一样历尽人生沉浮,最终淹没在人海之中。

1922年的一天,30岁的黄继善端着一盘包子发了愣:人家这包子咋恁好吃!做这包子的,就是周孝德。周是南京人,大半辈子在北方讨生活,曾是开封“中华饭庄”的厨师。当时年近七旬已是风烛残年的周孝德,孤身一人,卖包子为生。一直想物色个可靠的年轻人,传授自己的手艺,让他给自己养老送终。他看出来黄继善是个厚道人,就说明了心意。黄继善大喜过望,两人当即达成“协议”,周传授手艺,黄继善为他“生养死葬”。

随后,两人先后关了自己的小店,在山货店街觅到一个合适的位置。山货店街南面是相国寺,北面是山陕甘会馆,也算是当时开封的黄金地段,他们租下了吴姓大公馆的三间过车门和第一进院落,在院子里搭棚待客。虽然条件简陋,却因周孝德手艺好,黄继善经营有方,生意很快火了起来。

80多年过去了,当时人大多飘零尘世了,所幸开封市的孙润田、吴凯等先生前些年搜集了大量第一手资料,让我们能大致了解一些“第一楼”的历史。从小店一开张,黄继善就坚守两条:一是薄利多销,一个包子只卖4文钱;二是保证质量,肉馅用新鲜的,油用新香油,面用头等粉。否则,哪怕关门不卖,也决不以次充好。由于这两条原则,那时小店就经常有人排队等候。小店的对面,是开封第一大菜馆“又一村”(现“又一新”前身),那里的客人常派人过来买包子,因此小店的名气越传越大,生意越来越好。那时厨师和学徒都没有工资,顾客时兴给“小费”,学徒收了小费放进一个罐子里,晚上下班时倒出来分账,十几个人都有份。生意最火的时候,一个人每天能分上千文。

生意做出了名堂,黄继善就想给小店起个响亮的名字。房东吴仲琳是晚清拔贡,满腹的才学,黄继善就上门求他给起个名儿。吴仲琳联想到了北宋被誉为“在京第一”的“王楼山洞梅花包子”,便起名“第一点心馆”。那时候,“点心”就是“小吃”的意思。

开封有个老规矩,死刑犯行刑前游街时,犯人想吃啥吃啥,只要提出来,刽子手就得屁颠屁颠地跑去拿,而店主必须免费让他们吃个够,这大概就是传统的“黄泉路上人为大”的观念。开封民间传说,当时的“第一楼”没少被“宰”,1928年,冯玉祥督军河南,治军严明,一次砍了24个祸害百姓的手下。这帮不愿做饿死鬼的丘八竟然都要吃“第一点心馆”的包子,忙坏了店里的大小伙计,不过消息传开,也算是给黄继善做了一次极具震撼性的广告。

1933年秋,河南省建设厅厅长、著名的“千唐志斋”的主人张钫将吴家的房产买去,开设崇记商号。这时周孝德已经故去,小有积蓄的黄继善在山货店街南口买下一座二层小楼,将“第一点心馆”改名为“第一楼点心馆”,生意依然红火。

小笼包在萧条中“出笼”

学会了周孝德的全套手艺,在十来年的实践中,黄继善的厨师天分逐渐显露出来。对包子的面和馅,他进行了大胆的革新。选料更讲究,手艺更精细。肉只用上好的猪后腿,七分瘦三分肥,以当年的小磨香油、上好的酱油、料酒等调味;不拌馅而是打馅,用手边拌边不停拍打,直到把馅打得扯长丝而不断。原来用面是1/3的发面和2/3的死面,黄继善改为全用死面,使皮更薄,且不掉底。和面工艺要求十分严格,要经过搓、摔、拉、拽,三次贴水、三次贴面的“三软三硬”的过程,使面光滑筋柔。每两面团制作成5个面皮,每个包子捏出18~21个褶纹。蒸熟后不破口不掉底不跑汤,皮薄馅大,灌汤流油,软嫩鲜香,洁白光润。当时开封人赞誉为“提起一绺丝,放下一薄团,皮像菊花心,馅似玫瑰瓣”。endprint

那些年,黄继善的日子比较舒心如意,开封人的生活也相对安稳。1927年,冯玉祥将军任国民军第二集团军总司令,兼河南省主席,省政府设在开封。早在1922年,冯玉祥短暂主持河南政务时,颁布了《治豫大纲》,实行了一些进步措施,如惩办贪官、提倡节俭、禁绝封建陋习、兴办学校等,但可惜为时太短。第二次治理河南,冯玉祥在开封大刀阔斧从严治军,惩治贪官污吏,禁止妇女缠足、戒毒禁赌、禁嫖禁娼、重视教育、兴修水利,社会风尚为之大变。

这个时期开封人文荟萃,河南大学名师辈出,而后来扬名全国的苏金伞、姚雪垠、杨靖宇等人,都先后活跃在开封的大街小巷。

实际上,1927—1936年的这十年被国民党称为“黄金的十年”。虽然这个所谓的“黄金十年”有很大水分,但当时中国确实出现了比较好的势头。北伐战争推翻了北洋军阀政府的统治,中原大战结束和东北易帜实现了形式上的统一,在西方大萧条的情况下,经济仍然取得了很大发展,工、农业产值均在1936年达到最高峰。

但日本野蛮的炮声打破了黄继善安稳的生活。1938—1945年开封沦陷期间,市场萧条,百业凋敝。历史资料显示,1933年开封饭庄、饭铺、小吃铺达到851家,1936年发展到1528家。被日军占领后,餐饮业急剧萧条,最衰落时只剩下16家。“第一楼点心馆”虽然勉强支撑,但已元气大伤。这期间,黄继善家门迭遭不幸,他的4个儿子相继夭亡,只剩下小女儿与他们夫妇二人相依为命……即便在这样艰难困顿、心情悲苦的情况下,黄继善仍坚守自己的原则,从选料到加工,决不降低质量,保住了“第一楼”这块招牌。

1945年生意格外萧条,为了勉力支撑,黄继善又匠心独运,将原来大笼蒸制、装盘上桌的包子,改为小笼蒸制,每笼15个,随要随蒸,直接上桌。这样既保持了包子的热度和形状的完美,又便于经营,备受顾客欢迎,开封灌汤小笼包至此正式问世。那时黄继善不用笼布,夏天铺荷叶,蒸出的包子带有一股清香;冬天没有荷叶,就铺松针衬笼,叫做松针小笼包子,更衬得包子小巧玲珑,洁白光润,清素雅洁,且有特殊的香气,增人食欲,很快得到食客的认可。

黄继善一生勤勉,几乎将毕生精力倾注到包子上,终于在中国最为动荡的岁月做出了最为精美的灌汤小笼包,并凭着全身的厚道老实劲儿,将“第一楼”灌汤小笼包做成了名牌。但可惜他心强命不强,后来又历经坎坷,过上了一段幸福平静的生活之后,在“文化大革命”中被定为资本家和反动技术权威。1971年,他去世的时候,家徒四壁,竟无以为葬。他的徒弟朱彦字等人出面各处筹借,才买来一口棺材,草草掩埋了事。“第一楼”的大富大贵都是后来的事,跟他毫无关联了。endprint