《乱时候,穷时候》的平民往事

陈一鸣

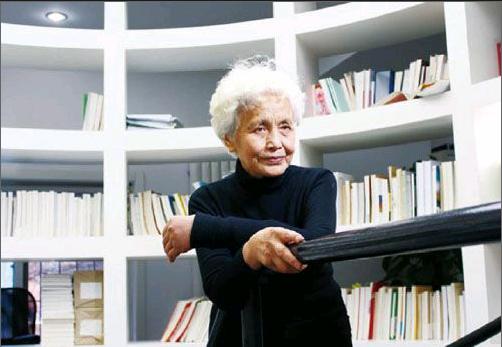

“娘乳名叫四妮,结婚后叫福春家里的,有孩子之后叫来顺他娘,当家属工时叫老张媳妇。结婚登记临时起名叫姜淑梅,那是娘的名字在公共场合第一次使用,可能也是唯一的一次。”多年前,黑龙江省女作家艾苓(本名张爱玲)在一篇散文里这样写她的文盲母亲。

艾苓没想到,母亲在76岁这年,会因写书出了名。姜淑梅第一本纪实散文集《乱时候,穷时候》出版了,写自己早年亲历和见闻,顾名思义,是饥荒、战乱年代的事,也是今天读书人大抵没听过没见过的事。“拉锯”写八路军和中央军在故乡百时屯的拉锯战,仗打完,死人都埋在北门,臭气难闻,“第二年,埋死人的地方种了棉花,棉花长得好,长到一人多高,就是不结棉桃”。“点天灯”写两桩命案案发后犯人受的酷刑,“点天灯就是在犯人两个肩上挖洞,放上粗灯捻子,倒上豆油点着,把人慢慢烧死。”

那些故事令人心惊、心酸、心里发堵,老人用简朴的字句讲出,不渲染,不评判,事情说得活灵活现,态度超然,甚至几乎让人觉得淡漠。“我娘不知道辛亥革命,不知道什么时候男人剪辫子,抗日、解放、大跃进、‘文革这些大背景她都不知道。但她对自己的遭遇和喜怒哀乐记得一清二楚。”艾苓说。

孩子在尸坑上玩耍

姜淑梅1937年生于山东巨野县,家里既是地主又是官户人家。巨野县分6个区,姜淑梅的父亲姜清车是其中一个区的区长。日本侵占山东之后姜清车回乡务农,后又到县里当了秘书。

姜淑梅五六岁,被送进百时屯小学,二哥是她的启蒙老师。学校里就她一个女孩,男生多大年龄都有,结了婚的好几个。课程只有两门,算术和国语。读书是姜淑梅唯一有大家闺秀气息的童年记忆,其余多是战乱和死亡。

姜淑梅8岁,八路军打下巨野,姜清车被抓。有天公审汉奸曾子南,姜淑梅回家告诉娘:“今天枪毙曾子南,特别热闹!”娘一把拽她到怀里哭着说:“傻孩子你还看热闹呢,你爹也有那一天。”没几天布告贴出来,姜清车等三人准备执行枪决。姜家把收尸的担架都绑好了,二哥哭得不像样,到处央告,百时屯和邻村的老头老太太都去政府替姜清车求情。政府请示省里,姜清车释放,“居保外押”。

在家日子不好过,姜家逃到济南,在难民所住了一阵子,接着去潍坊投奔姜淑梅的大哥。大哥毕业于黄埔军校,在国军当官。解放军要打潍坊,大哥带兵备战,姜家从潍坊跑到博山,又从博山跑到淄川。父亲跟着大儿子当文书,三哥看仓库。解放军包围了淄川,城里战火纷飞,大哥委托勤务兵把姜淑梅母女三人带到城外。出城那晚明月高悬,月光下死人成堆。

幸运的是全家没有一个人死于战乱,但姜淑梅永远忘不了战争惨景。“尸横遍野”是文人的遣词,姜淑梅告诉你,先把尸体挪开才能打开城门;一群小孩在一块软地上蹦蹦跳跳,像弹簧一样,土跳松了下面全是死尸。至于亲人离散,生死关头的人情冷淡,姜淑梅小时候就见怪不怪了。

逃荒

战争结束,姜淑梅专心当农民。“秋收没事了,在家门口场院上凑着月亮纺棉花,一群女人连说笑话讲故事,感觉没一会儿天就亮了。”姜淑梅说。

到了结婚年龄,婚姻法正开始实行,婚前双方要见面登记。很多女孩儿坚持“男女授受不亲”的古训,姜淑梅姑姑的孙女为反抗见面就上吊自尽了。登记那天姑娘坐一边,男人坐一边。等人家喊名字,姜淑梅才知道自己的丈夫是哪一个。“不是最满意的,也不是最不满意的。没瘸没瞎,不少胳膊不少腿,就这么的吧。”姜淑梅说。

婚后,姜淑梅生了个儿子。饥饿开始了,儿子饿得半死不活,姜淑梅自己饿得感觉头好像悬挂在头顶,眼前蒙蒙眬眬。小时候妹妹趁战乱出去偷东西,姜淑梅还不齿,这时候快饿死了,她自己也和邻居出去偷青,偷地瓜。

丈夫赶紧从黑龙江回到家里,带上姜淑梅娘俩走了三天两夜,到了哈尔滨,又辗转去安达一家小砖厂安顿下来。

邻居也都是逃荒者,家属宿舍十三个孩子都出疹子,死了十二个,就姜淑梅的儿子活下来。河南来的老于家在老家饿死一个孩子,以为逃到东北就安全了,没想到女儿出疹子死了。

三户工人合住在家属院的一个窝棚里,丈夫出去干活,窝棚里就剩下女人和孩子。外面天寒地冻,屋里炕上没席,一把柴火都没有,邻居两个女人坐地上抱头痛哭。“我爹教我看问题,不可挽回的事情就别去想了——吃饭把碗摔碎了,再怎么想它也是摔了。人有困难的时候别向困难低头,要想办法。”姜淑梅说。

饥饿给姜淑梅带来根深蒂固的影响。姜淑梅刚懂事的小外孙女说过一句话:“我知道姥姥爱吃啥,我姥姥最爱吃快坏了的东西!”

故事本身有劲

姜清车原本和汉奸、反革命等罪名都能沾上边,但靠着好人缘平安度过各种运动,晚年在通北林业局三儿子家里度过,1996年去世。

巨野的习俗,父母去世后儿女要给他们合骨,姜淑梅两口子就坐着三儿子的客货两用车拉着父亲遗骨从安达回巨野。车到秦皇岛附近迎面撞了一辆卡车,姜淑梅丈夫遇难,其他人只是受了点伤。“我娘到北京看我,她强挺着安慰大家,她没文化但说了个比喻,‘就像看书一样把这页翻过去吧。”艾苓当时正在鲁迅文学院学习,担心母亲寂寞伤心,就带她一起听课。她跟母亲说:“你不是特羡慕有文化的人吗,你也学写字练字吧。”没想姜淑梅说干就干,后来竟然给艾苓写了两封信。“别管男的女的,看着挺善良的就找人家问,你给我写一句话呗。别人写下来我就照着写,一句一句地攒,一页信纸都写不满的信写了半个多月,求了多少人都记不住了。”姜淑梅说。

姜淑梅自创的识字方法是看戏曲频道,听着唱段看字幕。63岁那年她开始了人生第一次创作,编了段快板让外孙女写下来,然后她自己一个字一个字比着写……

识字多了开始看书,先看《一千零一夜》《格林童话》,接着读文学作品,看了山东老乡莫言3本半小说:《天堂蒜薹之歌》《檀香刑》《蛙》,《红高粱》看了一半。看完姜淑梅对艾苓说:“这个我也能写。”

姜淑梅说自己特别喜欢河南作家乔叶的小说《最慢的是活着》,细节真细!纺棉织布这些细节她怎么知道呢?艾苓笑了:“细节是文学概念,你怎么知道?”姜淑梅说,当年在鲁迅文学院听苏叔阳讲课,一堂课就记住两个字,看电影电视要看细节。endprint

2012年,艾苓鼓励姜淑梅自己动笔写。第一篇故事“胡子攻打百时屯”就是她听母亲讲的,除了她别人都不知道的故事。故事从头到尾没有标点,没有段落,想停时就用笔顿一下,或者画个圈。

姜淑梅只讲故事不作判断,可以抱怨、骂人、赞美的事情,她只原原本本讲出来。“我娘写庞法立救她二哥命时曾写过:法立真是两肋插刀不嫌疼的好朋友!后来删了。这事情本身就有劲儿,评价是多余的。”艾苓说。

母亲那一辈人

姜淑梅越写越顺,不仅写自己的故事,没事还出门“上货”,就是听别人讲故事。她每天早晨3点醒来,写到5点钟左右出去跳操,回来吃过早饭,上午要么写东西要么看书。写作和看书都在客厅沙发上,把稿纸放腿上写,趴枕头上写,累了就仰在沙发上打一会儿瞌睡。

从2012年6月到2013年5月,姜淑梅写了16万字。每写完一篇就放在床下,艾苓有空就整理出来发到自己博客上。给《读库》做特约审校的文友马国兴看到了很兴奋,把这些故事推荐给出版人张立宪。《读库》在一年之中三次刊发了姜淑梅写的故事。很快,这些故事也吸引了图书公司的注意。

姜淑梅手稿包括4个部分:“穷时候”、“乱时候”、“家里人”、“听人说”,成书去掉了“听人说”。

这些故事的第一个评论者是艾苓。在多年的学校教育中,评价中国民众的词汇,诸如愚昧、麻木、逆来顺受,多少会影响到艾苓。她不理解那些故事,就像她也不理解母亲那一辈人。

艾苓刚开始考虑婚恋时曾问母亲,你为什么不和我爸离婚?父亲非常有家庭责任感,但她从小就觉得,父母就不该在一起生活,他们就像两种瓷器,一个是大粗碗,一个是青花瓷。

姜淑梅爱干净,在砖厂当家属工时没有换洗衣服,都是夜里洗衣服晾干净白天再穿。“给我父亲洗衣服得商量,得往下扒。”艾苓说。

姜淑梅的回答是:“你爸从来不打我,也没骂过我,为什么要离婚?”“后来我也问公公婆婆,他们的答案几乎和我娘一样。不打不骂,就是婚姻的基石了,就是家庭牢固的原因了。”艾苓说,“父亲去世后,我娘的疼痛难以恢复,我希望我娘恋爱一场,我娘说:‘你这辈子只有一个爸爸,我当时就明白了。”

但真的明白是在姜淑梅写书之后,艾苓陪她回老家,“到了山东一下就理解了,那样的土壤必然产生那样的庄稼。对待百姓不能太刻薄,你批判什么呢?你给他选择的权利了吗?”

那些故事令人心惊、心酸、心里发堵,老人用简朴的字句讲出,不渲染,不评判,事情说得活灵活现,态度超然,甚至几乎让人觉得淡漠。endprint