稻茬麦不同耕作方式对小麦产量及其产量构成的影响

张凯迪,孙良和,陈守军,陈跃武,魏引兵,黄松仁,骆兵林,刘 艳

(1.江苏省农垦农业发展股份有限公司东辛分公司农业中心,江苏连云港 222248;2.江苏省农垦农业发展股份有限公司东辛分公司合兴生产区,江苏连云港 222248;3.江苏省连云港市气象局,江苏连云港 222006)

1 材料与方法

1.1试验材料小麦品种为洛麦23。

收割机为约翰迪尔(佳木斯农业机械有限公司)生产的3316型(C100);第一拖拉机股份有限公司生产的东方红拖拉机754型、904型、1304型;约翰迪尔生产的338型方捆打捆机;盐城市威氏机械有限公司生产的复式播种机(2BF/1K-3624)。悬挂直拖式鼠道犁、电子地磅、烘箱、标签牌、千分之一天平、66.7 cm×50.0 cm铁框、铅笔。

1.2试验设计试验在合兴生产区60大队2#、3#地进行,土壤为滨海黏质土,pH 8.15,排灌沟深度1.3 m,地势平整,地力均匀,前茬为水稻。11月19日播种,播种量525 kg/hm2。试验设5种耕作方式,其面积分别为1.54、2.11、1.65、1.61、1.61 hm2。方式1~4于11月25日灌出苗水,2月20日出苗;方式5为早播对照,11月9日播种,12月20日出苗。

各方式均在第2年4月6日灌溉一次,6月19日收获;基肥尿素150 kg/hm2,磷酸二铵187.5 kg/hm2,返青分蘖肥施尿素187.5 kg/hm2,拔节肥施尿素225.0 kg/hm2,倒二叶肥施尿素112.5 kg/hm2;4月7日化除一次,用13%二甲四氯钠盐5 250 ml/hm2;5月5日防治赤霉病、白粉病、黏虫、穗蚜、大螟,用40%多菌灵胶悬剂1 500 ml/hm2+20%三唑酮750 ml/hm2+25%辛宝900 ml/hm2+磷钾动力600 g/hm2+氨基酸叶面肥750 ml/hm2;5月10日药肥混喷,用40%多菌灵胶悬剂1 500 ml/hm2+磷钾动力600 g/hm2+氨基酸叶面肥750 ml/hm2;5月15日防治赤霉病一次,用40%多·酮2 400 ml/hm2。5种方式具体操作如下。

方式1(地号2#东):水稻收割后立即用打捆机打捆运出田外→随即用拖拉机754配245旋耕刀(长刀)深旋,旋耕深度5~6 cm→晒垡1 d后用盖子耙碎垡→碎垡后晒垡1 d,用带开沟器条播机播肥播种→镇压盖种→开沟→灌出苗水。

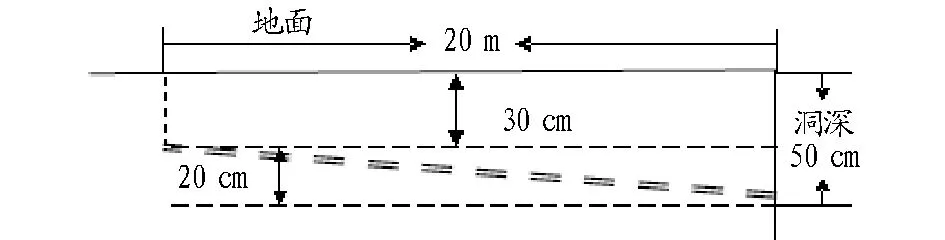

方式2(地号2#西):用带粉碎装置的收割机收割水稻→用秸秆粉碎机二次粉碎→随即用拖拉机754配245旋耕刀(长刀)深旋,旋耕深度5~6 cm→人工将草团挑匀→打鼠道犁→晒垡1 d后用拖拉机754配225旋耕刀(加密中刀)碎垡→碎垡后晒垡1 d,用带开沟器条播机播肥播种→镇压盖种→开沟→灌出苗水。其中鼠道排水布局设计为:①鼠道洞深0.5 m,洞距设4、6、8 m 3个水平。依据其他分公司经验和相关资料,鼠道洞长随田块长度或宽度而定,建议坡降在1%~3%。②每50 m设1个试验小区,不同试验小区间设置10 m缓冲区。不同间距的试验小区按递增顺序排列。鼠道洞深和坡降一致,中间鼠洞为主要观测对象。③土壤含水量监测设在L/2处(L为鼠道长度)。鼠道间距小于5 m时,在测试鼠道的一侧0.4 m、D/2处(D为鼠道间距)设观测点;鼠道间距大于5 m时,观测点位可设在距管0.4 m、D/8、D/2等3处。鼠道断面如图1所示。

图1 方式2鼠道断面示意

方式3(地号3#东):用带粉碎装置的收割机收割水稻→用秸秆粉碎机二次粉碎→随即用东方红拖拉机1304配245旋耕刀(长刀)深旋,旋耕深度8~10 cm→人工将草团挑匀→晒垡1 d后用拖拉机754配225旋耕刀(加密中刀)碎垡→碎垡后晒垡1 d,用带开沟器条播机播肥播种→镇压盖种→开沟→灌出苗水。

方式4(地号3#中):用带粉碎装置的收割机收割水稻→随即用东方红拖拉机904配三铧犁耕翻,耕翻深度16~18 cm→耕翻晒垡3 d后用拖拉机854配245旋耕刀(长刀)深旋,旋耕深度5~6 cm→晒垡1 d后用盖子耙碎垡→碎垡后晒垡1 d,用带开沟器条播机播肥播种→镇压盖种→开沟→灌出苗水。

方式5(地号3#西):用带粉碎装置的收割机收割水稻→用秸秆粉碎机二次粉碎→随即用东方红拖拉机754配245旋耕刀(长刀)深旋,旋耕深度5~6 cm→人工将草团挑匀→晒垡1 d后用盖子耙碎垡→碎垡后晒垡1 d,用带开沟器条播机播肥播种→用盖子耙盖种→开沟→灌出苗水。

1.3测定项目与方法

1.3.1小麦群体动态及产量结构。每个处理调查基本苗、田间出苗率、群体茎蘖动态,成熟期调查产量结构,用收割机进行实收并过地磅计实产。

田间出苗率(%)=单位面积基本苗/单位面积有效种子粒数×100%,单位面积有效种子粒数=单位面积播种量(kg)×每kg种子粒数×发芽率,每kg种子粒数=1 000×1 000/千粒重(g)。

1.3.2小麦子粒干物质含量。采用烘干法测定。在小麦开花期,每个耕作方式选取开花一致,长相、长势、穗子大小基本相同,无病虫害的单茎50株挂牌标记,3次重复。从开花后7 d开始取样,以后每隔7 d取样1次,直至成熟。每个耕作方式每次取样10穗,将全部子粒剥出称量鲜重,在105 ℃烘箱中杀青30 min,80 ℃烘干至恒重,用千分之一天平称量干重。

1.4数据统计分析采用Excel建立数据库,用DPS软件进行统计分析。

2 结果与分析

2.1不同耕作方式对小麦出苗率的影响由图2可知,方式5的出苗率最高,为51.0%,方式4的出苗率最低,为44.2%。不同耕作方式下出苗率高低顺序为:方式5>方式3>方式2>方式1>方式4。方式5比方式4出苗率高6.8个百分点。这说明稻茬麦早播能提高田间出苗率;随着拖拉机马力的增加,旋耕深度增加,灭茬埋茬效果好,播种层绒土性好,出苗率提高。

图2 不同耕作方式对小麦出苗率的影响

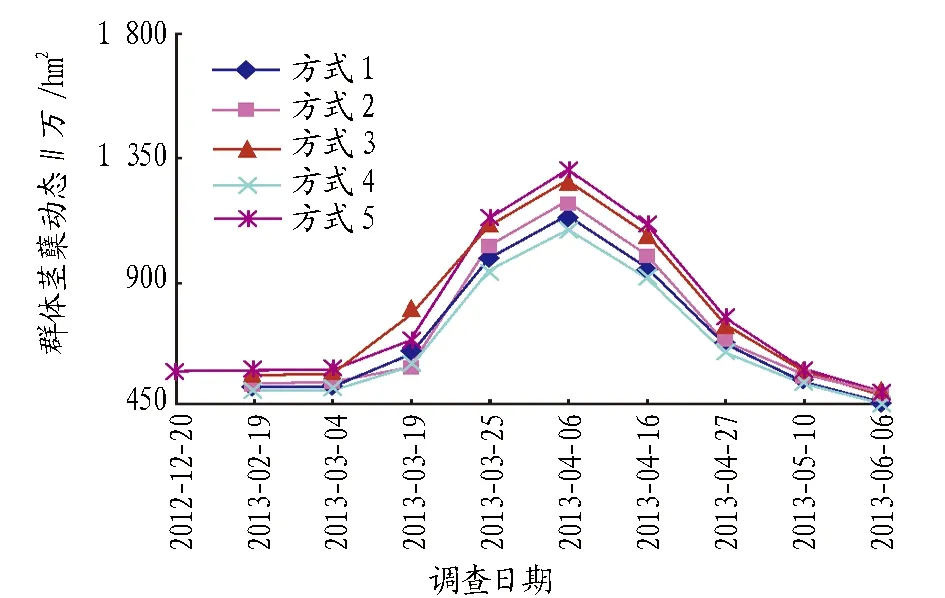

2.2不同耕作方式对小麦茎蘖动态的影响由图3可知,方式5基本苗最高,平均573.0万/hm2,方式4基本苗最低,平均496.5万/hm2;方式5高峰苗最高,平均1 314.0万/hm2,方式4最低,平均1 110.0万/hm2;方式5成熟期的穗数最高,平均501.0万/hm2,方式4最少,平均451.5万/hm2。

图3 不同耕作方式对茎蘖动态的影响

2.3不同耕作方式对生育进程的影响由图4可知,不同耕作方式对小麦叶龄进程的影响差异不明显。

图4 不同耕作方式对生育进程的影响

2.4不同耕作方式下小麦子粒增重进程由图5可知,不同耕作方式下灌浆过程表现相同趋势,都呈慢-快-慢的变化趋势。不同耕作方式下,小麦开花后7~14 d表现子粒慢增,14~21 d表现子粒快增,21~35 d表现子粒慢增,曲线呈S型。不同耕作方式下子粒的增重快慢为:方式5>方式3>方式2>方式1>方式4,子粒增重与小麦灌浆呈正比关系,因此可以看出其灌浆速率的快慢。

图5 不同耕作方式千粒重变化规律

2.5不同耕作方式对小麦产量及其结构的影响从表1可以看出,不同耕作方式下小麦产量不同。方式5的理论产量和实收产量最高,不同耕作方式下产量均为:方式5>方式3>方式2>方式1>方式4,方式5、3、2、1比方式4分别高24.72%、22.99%、22.43%、0.19%,增产分别为987.0、91.5、895.5、7.5 kg/hm2,方式1和方式4的产量仅相差7.5 kg/hm2,方式2和方式3的产量仅相差22.5 kg/hm2。这说明方式5的增产效果最好。

表1 不同耕作方式对小麦产量及其构成的影响

2.6不同耕作方式的经济效益分析由表2可知,方式5的效益最高,为3 573.0元/hm2,方式1的效益最低,为1 247.1元/hm2,不同耕作方式下效益高低为:方式5>方式3>方式2>方式4>方式1。

3 小结与讨论

(1)淮北地区小麦品种以半冬性为主,播种期、旋耕深度、碎垡灭茬效果对小麦出苗率的影响较大[1]。该试验表明,稻茬麦播种早,易获得冬前积温,出苗率高,相对播种较迟的田块,随着旋耕深度的增加,小麦出苗率不断提高。影响小麦出苗率的因素有地层温度、渍涝程度、品种特性等[2],因此,综合多因素对小麦出苗率的影响试验还有待进一步研究。同时,稻茬小麦不同耕作方式的基本苗、高峰苗、有效穗数都表现出差异性,早播的方式5这3项指标均最高。因此,早播稻茬小麦可以争取足够基本苗,提高分蘖成穗率,增加有效穗数,获得高产。

表2 不同耕作方式下经济效益比较

注:小麦销售价格以2.2元/kg计。

(2)试验中同期播种的4种方式,以大马力拖拉机1304深旋产量水平较高,其原因可能是大马力拖拉机1304深旋,旋耕深度深,灭茬埋茬效果好,耕层绒土性好,因此出苗率高,成穗数多,产量高。

(3)秸秆还田是当前普遍重视的一项培肥地力的增产措施,5种不同耕作方式中,打捆和鼠道犁的耕作方式比其他耕作方式成本较高,打捆方式的经济效益最低,早播浅旋耕作方式的经济效益最高[3-4]。在秸秆还田、提高产量的同时,降低机耕作业成本,是增加效益的途径之一,减少灭茬碎垡的作业次数,可以作为改进的方向。

[1] 郭文善.江苏小麦生产技术[EB/OL].http://www.doc88.com/p-7864758847195.html.

[2] 刘世平.稻麦两熟制不同耕作栽培方式对农田生态环境和周年生产力的影响[D].扬州:扬州大学,2006.

[3] 黄昌勇.土壤学[M].北京:中国农业出版社,2000.

[4] 杨金华.鼠道暗管排水技术及应用前景[J].东北水利水电,2009(6):55-60.