缓倾斜煤层深部综采工作面矿压规律研究

吴 强

(四川省安全科学技术研究院, 四川 成都 610045)

随着浅埋煤层逐渐开采殆尽,煤矿开采向深部延伸,深部工作面[1]采场与巷道的应力分布及来压状况不同于浅部。目前对工作面的矿压规律[2]研究多集中在浅埋煤层[3-5],对深部缓倾斜煤层综采工作面的研究[6]相对较少,且主要集中在工作面采场的周期来压及支架工作阻力分布情况[7-9],不能全面反映出工作面采场与回采巷道[10-11]的状况。因此,合理布置矿压观测[12]仪器,研究相应应力分布与特点,摸清并掌握巷道围岩矿山压力[13-16]分布状况,为支护形式及巷道优化布置提供依据,对煤矿安全高效开采具有重要意义。

1 工作面概况

山东某矿东西长7~10 km;南北宽9 km,煤层赋存面积65 km。开采煤层为二叠系山西组3煤,平均厚度为2.50 m,埋藏深度为-500~-650 m,平均倾角12°。煤层主要特征为:黑色,块状及粉末状,以亮煤为主,偶夹暗煤条带,条带状及块状结构;结构比较简单,局部地段夹矸。

1516工作面长度为180 m,顶板为中细砂岩,富水性较弱,厚度约44 m,局部存在厚度约0.4 m的泥岩。煤层直接底板为炭质泥岩,厚度为3.85 m,老底为粉砂岩,厚度为6.80 m。下距三灰约50 m,三灰富水性中等,为3煤开采时的重要充水含水层,3煤综合柱状如图1所示。

2 矿压观测内容及方法

2.1 矿压观测的目的

掌握综采工作面沿走向、倾向的矿压显现规律,进而掌握整个综采工作面的压力分布状况,了解上覆岩层的运动范围、规律,得出支架对顶板支护的稳定性与可靠性;查明工作面两巷围岩移近量的范围和程度,为采场和两巷支护设计以及支护参数的优化提供依据。

图1 煤层综合柱状图

2.2 测区布置

测区分为两大部分,一是回采工作面内的观测,二是两巷道内的观测,监测方案布置见图2。

2.3 观测内容及方法

工作阻力监测:采用液压支架工作阻力监测仪KBJ-60-Ⅲ-2型对液压支架立柱的工作阻力进行动态检测,同时利用井下集中数据分机和采集器对监测数据进行采集和保存。

回采巷道围岩变形监测:采用“十字测量法”对巷道顶底板移近量和两帮移近量进行监测,在巷道顶底板及两帮各布置一个基点,人工用皮尺进行测量。

图2 矿压观测点布置图

顶板离层监测:采用顶板钻孔安装DLZ-Ⅱ型顶板离层监测仪,对两巷顶板离层情况进行观测。

3 工作面矿压显现规律分析

3.1 沿工作面走向矿压显现规律

本次矿压监测研究的地点为1516采煤工作面,该工作面始采于2012年4月25日,截至2012年6月4日,该工作面共推进120 m,进行了为期40 d的支架工作阻力实时监测。

1516综采工作面顶板支护采用ZY8600/15/32D型掩护式液压支架,在回采过程中,沿工作面倾斜方向布置观测仪器,采用KBJ-60Ⅲ-2支架阻力连续记录仪,除去异常数据及移架过程中的数据变化,处理之后,得到工作面回采0-120 m长度时的支架工作阻力数据(见图3)。

图3 工作面支架工作阻力

由图3可知,当工作面推进至24 m时,发生初次来压,支架工作阻力为8112 kN;继续推进至40 m时,发生了第二次来压,支架工作阻力为9105 kN,安全阀开启。之后工作面表现出周期性的来压规律。周期来压步距最大为18 m,最小为14 m,平均步距为16 m,来压影响范围为4~7 m,平均为5.5 m;来压期间工作阻力最大为9105 kN,最小为8112 kN,平均为8536 kN,是额定工作阻力的99.2%;非来压期间,支架所受的工作阻力平均为5137 kN,是额定工作阻力的59.7%。工作面的动载系数最大为1.77,平均为1.66。因此,工作面选用ZY8600/15/32D型掩护式液压支架能够满足工作面的正常生产。

3.2 沿工作面倾向方向矿压显现规律

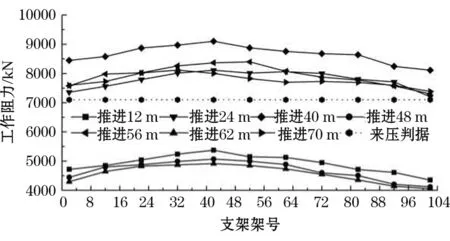

工作面向前推进12,24,40,48,56,62,70 m时,分别得到液压支架在来压与非来压期间沿工作面倾向的工作阻力状况(见图4)。

图4 工作面倾向支架工作阻力特征

工作面在来压期间,沿倾斜方向的压力分布近似呈“峰”型,其中部、中上部处的支架所受工作阻力明显大于两端,并且在工作面机头处所受工作阻力大于下部,工作面液压支架工作阻力一般在35~55号支架位置处最大,该范围内最大工作阻力达到9105 kN。

工作面非来压期间,液压支架工作阻力沿倾向也呈“峰”型分布,其中上部42号支架处压力最大,支架工作阻力达到5532 kN。

4 回采巷道围岩变形规律分析

工作面回采巷道沿顶板掘进,在工作面前方设置观测站,在顶板深部及两帮深部布置1.6,3.2,4.3和6 m四个基点进行观测,并对观测站进行表面位移的观测,结果见图5、图6。

由图5、图6中可以看出,运输巷、回风巷表面位移整体变化量不大;运输巷两帮最大移近量为345 mm,顶底板最大移近量为320 mm;回风巷两帮最大移近量为298 mm,顶底板最大移近量为279 mm,两巷的两帮变形量和顶底板位移量差异比较小,围岩收敛速度大体相同。在工作面回采期间,巷道围岩变形可划分为3个区域:

(1) 无采动影响区域。距工作面前方大约80~120 m以内的区域,该区段巷道基本不受采动的影响,巷道维护状况比较好;

图5 运输巷围岩变形实测

图6 回风巷围岩变形实测

(2) 采动影响区域。在工作面前方大约40~80 m以内的区域,该段巷道由于受到工作面超前支承压力的影响,巷道表面变形量表现出逐渐增大的趋势,围岩的平均变形速度为3.5 mm/d;

(3) 采动影响剧烈区域。在工作面前方大约40 m以内的区域,巷道表面变形量急剧增大,围岩变形的平均速度大于12 mm/d。

受工作面回采期间采动影响, 回风巷围岩内部也产生了比较明显的变形, 但深度不同、部位不同,围岩变形量也就不同,其规律为围岩的变形量随钻孔深度的增加而减小(见图7)。经观测,顶板测点的变形量的最大值达到84.7 mm,且靠近工作面侧测点的最大变形量达到76.2 mm,靠近实体煤侧测点的变形量为45.4 mm;巷道周边深部围岩的变形呈非线性,围岩的松动圈半径大约为1. 6 ~3.2 m, 并且随着基点距煤帮表面的距离增加, 其相应位移减小。

5 结 论

(1) 根据各测线的支架工作阻力的观测结果,工作面初次来压步距为24 m,平均周期来压步距为16 m,来压期间工作阻力最大为9105 kN,平均为8536 kN,是额定工作阻力的99.2%;非来压期间,支架所受的工作阻力平均为4937 kN,是额定工作阻力的59.7%。工作面的动载系数最大为1.77,平均为1.66。支架性能能够满足工作面的正常生产。

图7 回风巷顶板深部位移曲线

(2) 工作面在来压与非来压期间,沿工作面倾斜方向的压力分布近似呈“峰”型,其中在工作面中部、中上部支架位置处所受的工作阻力明显大于两端,工作面机头位置处所受的工作阻力大于下部。

(3) 回采巷道支护比较合理,运输巷、回风巷的两帮移近量及顶底板移近量都比较小。工作面前方80 m以外,该区段巷道基本不受采动的影响, 巷道维护状况比较好;工作面前方80 m以内,以大约40 m为界,40 m以外区段巷道表面变形逐渐增大,40 m以内的区段巷道表面变形快速增加。

(4) 巷道围岩的变形量随钻孔深度的增加而减小,巷道周边深部围岩的变形呈非线性,围岩松动圈半径大约为1.6 ~3.2 m,并且随着基点距煤帮表面的距离增加,其相应位移减小。

参考文献:

[1]乔卫国,吕言新,李 睿,等.深部软岩巷道矿压监测与收敛变形研究[J].金属矿山,2011(10):44-47.

[2]张吉雄,吴 强,黄艳利,等.矸石充填综采工作面矿压显现规律[J].煤炭学报,2010,35(S):1-4.

[3]张 杰.南梁厚土层浅埋单体长壁工作面矿压规律实测分析[J].湖南科技大学学报(自然科学版),2007,22(4):6-9.

[4]宋选民,顾铁凤,闫志海.浅埋煤层大采高工作面长度增加对矿压显现的影响规律研究[J].岩石力学与工程学报,2007,26(S2):4007-4012.

[5]李新元,陈培华.浅埋深极松软顶板采场矿压显现规律研究[J].岩石力学与工程学报,2004,23(19):3305-3309.

[6]杨尚欢,孟祥瑞,赵光明.缓倾斜中厚煤层首采面矿压显现规律研究[J].煤炭工程,2009(10):55-57.

[7]曹树刚,徐 健,雷才国,等.复杂条件下急倾斜综采工作面支架适应性分析[J].煤炭学报,2010,35(10):1599-1603.

[8]尹光志,李小双,郭文兵.大倾角煤层工作面采场围岩矿压分布规律光弹性模量拟模型试验及现场实测研究[J].岩石力学与工程学报,2010,29(S1):3336-3343.

[9]展勤建,杜计平,董 蕾,等.埋深1300 m综采工作面支架选择及适用性研究[J].煤矿开采,2011,16(6):69-71.

[10]鲁 岩,樊胜强,邹喜正.工作面超前支承压力分布规律[J].辽宁工程技术大学学报(自然科学版),2008,27(2):184-187.

[11]屠世浩,王方田,窦凤金,等.上层煤柱下综放沿空回采巷道矿压规律研究[J].中国矿业大学学报,2010,39(1):1-5.

[12]卢国志,彭林军,许守东,等.采场组合矿压观测方案的研究[J].岩土力学,2006,27(S):319-321.

[13]高登云,高登彦.大柳塔煤矿薄基岩浅埋煤层工作面矿压规律研究[J].煤炭科学技术,2011,39(12):20-22,50.

[14]蔡志亮,廖学东,韩 磊.大倾角薄煤层综采工作面矿压显现规律研究[J].煤炭技术,2011,30(11):86-88.

[15]李 立.新阳煤矿近水平薄煤层综采工作面矿压显现规律研究[J].中国煤炭,2011,37(10):53-55,59.

[16]张 伟.近距离煤层采空区下综采工作面矿压显现规律[J].煤矿开采,2011,16(6):84-86.