余家窝铺矿区外围铅锌矿地质特征及找矿方向

毕可辉,谭文化,杨乐顺

(中国地质矿业总公司, 北京 100029)

1 区域成矿地质背景

1.1 大地构造位置

余家窝铺铅锌矿区外围铅锌矿位于天山-阴山东西向复杂构造带与大兴安岭新华夏系构造带的交汇部位,具体为内蒙古中部地槽褶皱系(Ⅰ级)-温都尔庙-翁牛特旗加里东地槽褶皱带(Ⅱ级)-多伦复背斜(Ⅲ级)东段之翁牛特隆起中部(见图1)。

图1 大兴安岭南段大地构造分区略图(据内蒙古地质志)

Ⅰ—华北地台 Ⅰ2—内蒙台隆 Ⅰ21—凉城断隆 Ⅰ23—冀北断陷 Ⅰ24—喀喇沁断隆 Ⅰ5—狼山-白云鄂博台缘坳陷 Ⅰ52—白云鄂博断束 Ⅰ6—山西台隆 Ⅰ61—清水河凸起 Ⅱ—内蒙中部地槽褶皱区 Ⅱ1—温都尔庙-翁牛特旗加里东地槽褶皱带 Ⅱ2—西乌珠穆沁旗晚华力西褶皱带 Ⅱ11—多伦复背斜 Ⅱ12—敖汉复向斜 Ⅱ3—锡林浩特中间地块 Ⅱ4—苏尼特右旗晚华力西褶皱带 Ⅱ41—哲斯-林西复向斜 Ⅱ42—二连坳陷 Ⅱ44—浑善达克坳陷 Ⅱ46—开鲁坳陷 Ⅲ—兴安地槽褶皱系 Ⅲ2—东乌珠穆沁旗早华力西地槽褶皱系 Ⅲ4—东乌珠穆沁旗晚华力西地槽褶皱系

1.2 区域地层

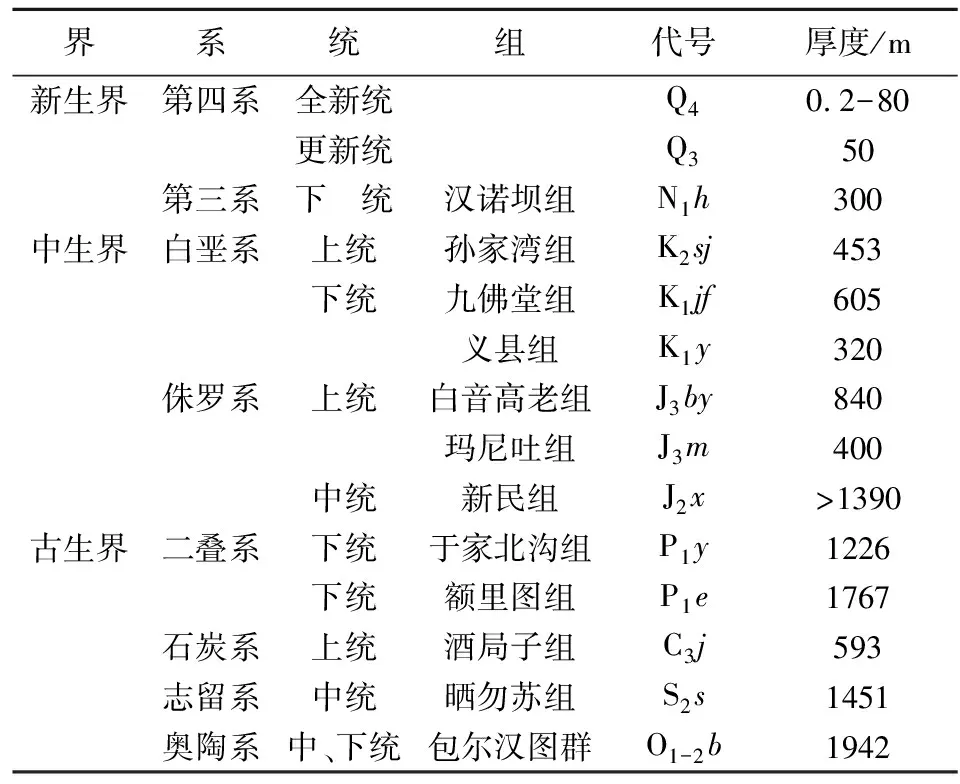

古生代区域地层区划属内蒙古草原(赤峰-哈尔滨)地层区(V3)赤峰地层分区(V32),中生代属滨太平洋地层分区(5)大兴安岭-燕山地层分区(51)乌兰浩特-赤峰地层小区(513)。区域出露地层见表1。

表1 区域出露地层

与成矿关系密切的区域地层简述如下:

(1) 奥陶系中下统包尔汉图群(O1-2b)。零散分布于硐子矿区、余家窝铺矿区、上唐家地等地区,岩性主要为片岩、角闪斜长片麻岩、斜长角闪片麻岩、大理岩夹花岗片麻岩等,呈近东西向分布,其走向90°~120°,倾向180°~210°,∠55°~75°,厚度1942 m。

(2) 志留系中统晒勿苏组(S2s)。区域内志留系地层总体呈近东西向展布,沿少郎河断裂两侧零星出露,仅区内东南角小营子一带有较大面积的出露,地层呈近东西向-北西向分布,为一套中低级区域变质岩,组成岩石主要有片理化流纹斑岩,绢英片岩、黑云斜长片岩、角闪片岩、变质砂砾岩、板岩等与下伏地层呈角度不整合接触,厚度1451 m。该地层为区域上铜铅锌多金属矿床的主要赋矿围岩,如小营子铅锌矿产于其中。

1.3 区域构造

矿区位于区域小营子基底凸起区内。区内褶皱构造因后期构造岩浆作用破坏及覆盖而表现不明显,而断裂构造则较发育。最主要的断裂为少朗河大断裂及其两侧的次级断裂。少朗河大断裂之主体部分沿少朗河谷分布,地表被掩盖。据有关资料,少朗河断裂在本区南约3 km处东西向延伸,为一断面向北陡倾的右行扭动冲断层。它控制本区的地层展布、岩浆活动以及矿产的形成和分布。其次级断裂可分为东西向、北西向、北东向、南北向4组,其中以东西向(近东西向)、北西向、北东向构造与成矿关系密切。即为本区的主要控矿构造,此3组构造均有不同性质的多期次活动特征,彼此互相迁就、利用、改造、交叉、切错,造成构造形迹的复杂性。

总之,本区构造主要特点是断裂构造最为发育,主体构造为东西向,若把西拉木伦河深大断裂作为区域Ⅰ级构造,少郎河和沙布吐川断裂则为Ⅱ级,上述北西、北东向断裂则为Ⅲ级,更次级的为Ⅳ-Ⅴ级。本区不同级别的断裂构造有不同的控岩控矿特点。

1.4 区域岩浆岩

区域岩浆岩分布广泛,在1∶10万图幅内面积较大。区内岩浆活动频繁,除各时代的强烈火山活动形成火山岩外,侵入岩亦十分发育,侵入时代有晚二叠世、晚侏罗世、早白垩世。形成深度有深成岩、浅成岩、超浅成—次火山岩,产出形态有岩基、岩株、岩枝、岩脉等。代表性岩体为炮手营子花岗闪长岩体、天桥沟闪长玢岩体、余家窝铺花岗斑岩体等,均呈岩株状产出;东水泉-井筒子沟一带岩体,总体呈近东西向展布;大荷尔勿苏花岗闪长岩岩基,总体呈北东向展布;敖包梁花岗斑岩岩基,分布于区域西北角,占据图幅面积的七分之一。侵入体的分布和发育特征表现为多期多次、岩性复杂、分布面广、活动强烈;晚二叠世以基性-中性岩为主,规模小,晚侏罗世、早白垩世以中性-酸性岩为主,规模较大;侵入体的分布形态主要受东西向、北东向、北西向断裂交汇、复合构造控制。

根据区域资料不完全统计,区内岩浆活动大致顺序是凝灰岩及安山岩喷出→花岗岩侵入→玄武岩喷出。活动时代大致从晚侏罗世第一次至第三次,早白垩世第一次至第二次。喷出岩主要有碎屑凝灰岩、安山岩、流纹岩及玄武岩,侵入岩主要岩性有花岗闪长岩、花岗斑岩、花岗岩等。

(1) 花岗闪长岩:分布于区域南东,成条带状及零星产出。受北西向断裂构造影响,长轴方向为北西向,长约20 km,宽约9 km。与区域铅锌矿产关系密切。

(2) 花岗斑岩:在区域西北部呈岩基产出,面积约150 km2。受北东向断裂构造影响,长轴方向为北东向,长约20 km,宽约7 km。局部相变为石英斑岩,余家窝铺铅锌矿与石英斑岩关系密切。

(3) 花岗岩:主要分布于区域南东,零星出露,出露面积为35 km2。

1.5 区域矿产

本区矿产主要有铁、铜、锰、铅、锌、萤石等,但以铅锌为主。铁矿化仅见于余家窝铺一号矿化带ZK4孔中,磁铁矿与铅锌矿物伴生。另在北山东山坡白音高老组中酸性晶屑岩屑角砾凝灰岩中,见数条规模不大的磁铁矿脉分布(长数十米、宽十余厘米)。铜铅锌矿化较普遍,在兴隆地、黄花沟、余家窝铺及孟家沟一带地表均有发现。其中余家窝铺和黄花沟铅锌矿化较好,有一定规模,具工业价值。铜矿化往往同铅锌伴生,多发育在浅部,向深部明显减弱。锰矿化仅见于铅锌矿体上部(靠地表)氧化带中。

萤石矿化仅见于上唐家地南400 m处的构造破碎带中,破碎带长100 m,宽1~5 m,产状110°∠70°。萤石脉厚约20~30 cm,呈透镜状。

2 矿区地质

2.1 地层

本区内出露地层简单,除大面积分布第四系外,仅局部见下~中奥陶统包尔汉图群(O1-2b),是本区的成矿围岩之一。

2.2 构造

本区因第四系广泛覆盖,地表构造现象不明显,仅于本区北东部见两条近东西向断裂构造,地表见高岭土化、褐铁矿化现象。

依据物探成果推断,本区断裂构造以北西西(近东西)向最为发育,南北向及北西向、北东向断裂规模较小。

2.3 岩浆岩

本区岩浆活动强烈,为燕山期中酸性杂岩体,岩石类型以钾长花岗岩为主体,另有大量石英闪长岩、石英斑岩、长石斑岩及英安斑岩等小岩株及脉岩形式分布于主岩体中。该期岩浆活动与区内铅锌矿化关系密切。现将其主要岩石类型特征叙述如下:

钾长花岗岩:本区内分布广泛,大多被第四系覆盖,仅在本区东北部零星出露。岩石为浅肉红微带灰白色,细~中粗粒花岗结构,块状构造。矿物成分以钾长石(45%~69%)、斜长石(10%~15%)、石英(20%~30%)、黑云母(<3%)等组成。副矿物有磷灰石、锆石。岩体分带明显,岩体局部有碳酸岩及早期细粒花岗岩捕虏体,碳酸岩均已变质为大理岩,早期细粒花岗岩角岩化明显。

2.4 围岩蚀变

本区围岩蚀变以矽卡岩化、硅化、钾长石化(褪色蚀变)、黄(褐)铁矿化、黄铁绢英岩化、绿帘石化、碳酸岩化为主。黄铁绢英岩化与铅锌矿化关系最为密切。

矽卡岩化:主要呈条带状、不规则透镜状产于燕山期花岗岩体外接触带,常形成富矿囊。

硅化:表现为线状、网状、不规则团块状,次生脉石英和岩石中石英颗粒次生加大,有黄铁矿叠加地段铅锌品位增高。

黄(褐)铁矿化:表现为自形—半自形及它形粒状两种。自形-半自形黄铁矿以立方体晶形为主,与铅锌关系不明显;它形粒状黄铁矿呈密集浸染状、不规则团块状、细脉及网脉状,风化后呈红褐色、红棕色,分布密集地段锌化明显。

钾长石化:来自深部的富钾碱性热液沿构造有利部位上侵,交代围岩,使岩石中钾长石含量明显增加,岩石的物理性质发生显著变化,并使围岩中成矿元素进入溶液,在构造的有利部位沉淀,形成铅锌银的第一次预富集。由于岩石的物理性质的变化,易于后期热液侵位,为铅锌银成矿创造有利条件。

绿帘石化:主要发育于角岩化岩石中,以岩石中含铁矿物蚀变为星点状、浸染状、薄膜状绿帘石为特征。

黄铁绢英岩化:来自深部的富钾碱性中温热液沿构造有利部位上侵,交代围岩,形成较强的硅化、绢云母化、黄铁矿化。黄铁绢英岩化多呈条带状,分布于褪色蚀变中部的破碎带中,是本区主要的近矿围岩蚀变。

碳酸岩化:为矿后期热液蚀变,蚀变强度及范围较小,主要表现细小网脉状方解石脉。

2.5 矿化阶段划分及其特点

区内伴随多次岩浆侵入及构造活动,热液蚀变也具有多期次性。

根据矿物共生组合和热液活动特征,将该区(热液期)成矿作用划分为三个成矿期(矿前期、成矿期、矿后期)和三个成矿阶段(钾化-硅化阶段、黄铁绢英岩化阶段和石英-碳酸盐阶段)

(1) 钾化-硅化阶段(矿前期)。钾化-硅化阶段是本区内成矿前期比较广泛的一次蚀变。来自深部的富钾碱性热液沿构造有利部位上侵,交代围岩,使岩石中钾长石含量明显增加,岩石的物理性质发生显著变化,并使围岩中成矿元素进入溶液,在构造的有利部位沉淀,形成铅锌银的第一次预富集。由于岩石的物理性质的变化,易于后期热液侵位,为铅锌银成矿创造有利条件。

(2) 黄铁绢英岩化阶段(成矿期)。黄铁绢英岩化阶段是区内主要的铅锌银多金属成矿阶段,应为矽卡岩化成矿期后的中低温热液成矿阶段。是来自深部的富钾及富矿中碱性中温热液沿构造有利部位上侵,交代围岩,形成较强的硅化、绢云母化、黄铁矿化,由于交代作用使热液的物化性质发生变化,成矿物质铅锌银在构造的有利部位富集沉淀,形成铅锌银多金属矿体。

(3) 石英-碳酸盐阶段(矿后期)。该阶段为本区矿后期热液蚀变阶段,蚀变强度及范围较小,主要表现为硅质脉及细小网脉状方解石脉。

2.6 地球物理特征

本区内主要岩性为钾长花岗岩、斜长角闪片麻岩(局部夹少量大理岩团块),铅锌矿化矿石矿物脉主要以黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿、辉银矿为主,电性、磁性差异明显,为利用岩石、矿物导电性、磁性找矿奠定了基础。

(1) 本区激电异常特征。通过物探激电中梯测量,在本区发现5个物探激电异常信息。经物探综合推断解释并结合地质调查成果, 确认其中M2、M4共2个激电异常区为矿致异常。

(2) 本区磁异常特征。通过地面高精度磁法测量方法圈定出了4个磁异常,并初步推断划分第四系覆盖层下地质体界线及构造,确定了引起异常的原因,划分出了8条线型构造(F1~F8)。在上述工作的基础上,择优对异常开展了激电测深工作,共圈出5个符合矿化的低阻高极化带。

3 矿体特征

3.1 矿体特征

本区内由于第四系地层发育,铅锌银矿化体地表未出露,均为盲矿体。此次工作施工的四个钻孔揭露铅锌银矿体8条,均产于钾长花岗岩体中,受构造破碎蚀变带控制明显,矿体呈近平行的密集脉状、透镜状分布,主矿体为Ⅲ号、Ⅴ号和Ⅶ号。

Ⅲ号矿化(体)由ZK1、ZK2、ZK1-3钻孔控制,围岩为钾长花岗岩,黄铁绢英岩化为主要的近矿围岩蚀变,揭穿点高程625~508 m。矿体产状135°∠54°,沿倾向控制长度145 m;矿体真厚度2.05 m,平均品位Pb:0.65%;Zn:1.62%;Ag:14.1×10-6。

Ⅴ号矿化(体)由ZK2、ZK1-3钻孔控制,围岩为钾长花岗岩,黄铁绢英岩化为主要的近矿围岩蚀变,揭穿点高程374~258 m,矿体产状135°∠68°,矿体真厚度1.17 m,平均品位Pb 0.61%;Zn 1.93%;Ag 37.7×10-6。

Ⅶ号矿化(体)由ZK3-1钻孔控制,围岩为钾长花岗岩,黄铁绢英岩化为主要的近矿围岩蚀变,揭穿点高程380 m,矿体产状277°∠70°,矿体真厚度2.50 m,平均品位Pb:0.43%;Zn:1.22%;Ag:7.5×10-6。

为验证高精磁法推测的构造有利部位与激电测深异常复合部位深部岩性特征及极化体的含矿性,择优布置了4个物探验证钻孔。经钻孔验证,这4个位置激电测深剖面所圈定的极化体均由含有黄铁矿的钾长花岗岩体及其岩体内部的蚀变破碎带含有黄铁矿所引起,未见明显矿(化)体。

3.2 矿石的矿物成分

本区矿石的矿物成分较为简单,金属矿物主要有闪锌矿、方铅矿,次有黄铜矿、黄铁矿、磁铁矿。

闪锌矿:它形粒状结构,粒度一般在0.2~1 mm,其中0.2~0.5 mm粒度范围约占闪锌矿的80%。稀疏浸染状或脉状分布,部分内含黄铜矿的包裹体或乳浊体,很少一部产在脉体边缘的围岩内,含量约占岩石的5%~10%。

方铅矿:它形粒状结构,半自形粒状结构,粒度细小,一般小于0.1~0.5 mm,浸染状或脉状分布,含量约占岩石的1%。

黄铜矿:黄铜矿它形粒状结构,粒度细小,一般小于0.1 mm,部分以乳浊体形式分布在闪锌矿中,含量约占矿石的0.5%。

黄铁矿:半自形、自形粒状结构,粒度细小,一般在0.5 mm±,稀疏浸染状分布,与其它多金属硫化物共生于同一碳酸盐脉体内。

磁铁矿:可能为原岩中副矿物或暗色矿物蚀变析产物,粒度细小,一般小于0.2 mm含量甚微。

3.3 矿石结构、构造及矿石类型

3.3.1 矿石结构

矿石结构有它形粒状结构、定向乳滴状结构、压碎结构,以它形粒状结构为主。

它形粒状结构:几乎所有的硫化物闪锌矿、方铅矿、黄铜矿、黄铁矿等均为他形粒状结构,闪锌矿、方铅矿、黄铜矿、黄铁矿等呈它形粒状结构存在于其它脉石矿物中(见图2)。

定向乳滴状结构:黄铜矿在闪锌矿中呈交代乳滴体,方铅矿在闪锌矿中呈交代叶片体,二者均严格受闪锌矿解理方向控制,因而显示一定的方向(见图3)。

图2 闪锌矿、方铅矿它形粒状结构

压碎结构:浸染状铅锌矿石被压碎,使金属硫化物颗粒的整体受到一定程度的破坏。

3.3.2 矿石构造

矿石构造类型有浸染状构造和块状构造。

浸染状构造:浸染状构造为矿石的主要类型(见图4)。主要是他形不规则状的闪锌矿,其次是方铅矿、磁铁矿、黄铁矿等,在矿石中呈星散状分布。

块状构造:块状构造在矿石中所占的比例较少。块状构造以闪锌矿、方铅矿和黄铁矿形成致密块状矿石。

图3 闪锌矿内含黄铜矿的包裹体或乳浊体

图4 致密浸染状矿石

3.3.3 矿石类型

本区所见矿体均为盲矿体,埋深在当地氧化基准面以下,故矿石类型均为原生硫化物矿石。

4 矿化成因与找矿标志

通过研究,初步认为本区铅锌多金属矿化为一受岩体与围岩接触带及岩体内东西向构造裂隙带复合部位控制的中低温岩浆热液脉型铅锌矿床。成矿地质环境和成矿特征与邻区铅锌矿床相似,受同一构造-岩浆热液系统控制。

该区矿化有如下成因特征:矿化产于岩体内部构造裂隙带发育部位;矿体呈脉状产出;矿体围岩热液交代作用显著,主要蚀变为黄铁绢英岩化、硅化、黄铁矿化、绿泥石化、碳酸盐化,属中低温热液蚀变;成矿作用多期性明显,出现多阶段矿化叠加和交代。

该矿区的主要找矿标志为:

(1) 断裂及裂隙标志。断裂构造及破碎蚀变带为矿液提供了运移通道和储集空间,本区内断裂构造发育,特别是区内近东西向断裂及裂隙控制着区内主要矿(化)体的产出。

(2) 围岩蚀变标志。区内铅锌银矿化均受钾化蚀变带控制,且黄铁绢英岩化为主要的近矿围岩蚀变,黄铁绢英岩化岩石氧化后易形成条带状褐铁矿化带,故灰褐色条带状硅化碎裂蚀变岩带为本区铅锌银矿化的直接找矿标志。

(3) 矽卡岩化带标志。矽卡岩型是本区北部采矿权区铅锌银矿化的主要类型,本区亦存在矽卡岩型铅锌银矿化的地层岩性条件,故宽大矽卡岩化带是该区寻找较富铅锌银矿体的直接找矿标志。

(4) 铁锰帽标志。本区北部采矿权区的矽卡岩型铅锌矿化带在纵向上分带明显,自上而下为铁锰帽――铁锰银铜矿化――铁铅锌锌矿化,所以铁锰帽为本区矽卡岩型铅锌矿化的直接找矿标志。

(5) 物探激电异常标志。本区铅锌银矿体与围岩有明显的极化率和电阻率差异,矿体表现为低阻高极化的物性特征,并经过钻孔验证激电异常为铅锌银矿化体引起。因此,本区激电中梯测量工作发现的北东向展布的异常区可为本区下步工作提供较为可靠的线索。

5 结 论

矿区位于梧桐花-山嘴子铅锌银多金属成矿带东段,区内有对成矿有利的燕山期酸性侵入体、地层、强烈的围岩蚀变、构造条件,北东向展布的激电异常区,面积大,强度高,且两个异常经钻孔验证均见有多层较好的铅锌银多金属矿化,表明本区具有较好的找矿前景。

依据矿床的地质特征及成因特征特点,Ⅲ号、Ⅴ号和Ⅶ号主矿体深部及北东向展布的M2、M4两个激电异常区应作为下步工作的主要找矿方向。

参考文献:

[1]侯德义. 找矿地质勘探学[M]. 北京:地质出版社,1984.

[2]内蒙古自治区地质矿产局. 内蒙古自治区区域地质志[M]. 北京:地质出版社,1991.

[3]周乐光. 矿石学基础[M]. 北京:冶金工业出版社,1990.

[4]卢作祥、范永香、刘辅臣. 成矿规律和成矿预测学[M]. 武汉:武汉地质学院,1981.

[5]王彦龙. 翁牛特旗余家窝铺铅锌矿地质特征及找矿方向[J]. 采矿技术,2009,9(4):112-113,128.