难忘焦裕禄

叶留阳

焦裕禄提议取消“特需证”

韩庆云,河南省新乡市长垣县人。1954年兰封、考城合并为兰考县,他作为懂农业的科技人才被分到兰考县农业局工作。

1962年年底,焦裕禄来到兰考。为了改变兰考的贫穷面貌,充分调动科技人员的工作积极性,焦裕禄上门拜访过韩庆云,还多次邀请他一块下乡。这让韩庆云十分感动,他的工作干劲自然更大了。

后来,在长期繁重的工作中韩庆云积劳成疾,得了肝硬化,焦裕禄等领导经常去看望他,催他到医院进行治疗,劝他在家休息,可他还是一有空就下乡跑基层。焦裕禄和农业局领导商量,叫韩庆云去食堂当司务长管伙食,他说:“伙食我可以管,可这乡我还得下。我是农业技术员,是研究如何种好粮食的,不是研究咋吃粮食的。”

韩庆云由于长期带病坚持工作,病情不断加重,后来他不得不在县医院住院治疗。出院时,医生给他开了治疗肝病的药和两袋葡萄糖粉。当他到药房取药时,药房的人告诉他,葡萄糖粉没有了,等有了再来取吧。韩庆云指了指货架上的葡萄糖粉,说:“你让我来回跑个啥呀?那不是有吗?”那人回答说:“那是凭特需证领取的,是供应县委领导和老红军的,不能随便挪用。”韩庆云听了,鼻子一酸,无奈地走了。

说来也巧,第二天焦裕禄下乡回来,去看望了韩庆云。

得知此事,焦裕禄生气地说:“生病的人治病不能用,留给没有病的人保健用,我看这个规定得改。”他扭头对身边的同志说:“今晚就召开县委常委会,废掉这个规定。另外,告诉通讯员,把分给咱俩的葡萄糖粉马上给老韩送来。”

听了焦裕禄的这番话,韩庆云感动极了。他流着泪说:“焦书记,你的肝病也不轻啊,我咋能吃你那份呀!再说,这规定也不是你定的。现在物资这么紧缺,绝对平均也不行。关心照顾老同志和领导也是可以理解的。”

焦裕禄笑了笑,说:“老韩,你放心,我不会批评任何人,也不否定这个规定有其合理性。我是说新一届县委领导班子,取消特需证,有利于防止干部特殊化。”

在随后召开的县委常委会上,焦裕禄以取消特需证为题,陈述了自己的看法,县委常委们积极响应,纷纷表示同意,他们还围绕防止干部特殊化制定了“干部十不准”。会后,通讯员按照焦裕禄的指示把葡萄糖粉给韩庆云送去,并告诉他特需证已经废掉的消息。听后,韩庆云用颤抖的双手捧着两袋葡萄糖粉,感动得呜呜哭了起来。

焦裕禄留下致富树——泡桐

朱礼楚,江西省赣州市崇义县人,1960年毕业于湖南农学院(现为中南林业大学),被分配到林业部工作,后又随苏联专家在南京林学院(现为南京林业大学)继续深造,完成学业后被分配到洛阳林校任教。1962年8月15日,朱礼楚从洛阳调到兰考县工作,住在十分简陋的县招待所。电影、电视剧《焦裕禄》中,来自江南鱼米之乡的两个大学生之一的人物原型就是朱礼楚。

朱礼楚这个曾被焦裕禄生前多次表扬过的大学生,在他的回忆录中这样写道:“初到兰考,我有几个没想到:没想到兰考自然环境那么恶劣;没想到兰考那么穷;没想到兰考的干部群众与‘三害抗争那么顽强;没想到焦裕禄等领导对我如此的关爱与器重。说实话,来兰考后我曾一度后悔。然而在和焦裕禄同志相处的日子里,我慢慢改变了想法。如今40多年过去了,焦裕禄同志与我以及除‘三害办公室的同志们相处的情景,犹如刚刚过去的昨天……”

朱礼楚回忆说,他刚到兰考三个多月,焦裕禄就调到兰考工作,任县委书记。焦裕禄十分重视沙区造林工作,一上任就深入群众调查研究,全身心地投入到寻找除“三害”的办法之中。

一天,焦裕禄和一些同志到老韩陵张庄泡桐园,看望朱礼楚和魏鉴章。焦裕禄头一句话就问他们:“生活习惯吗?”他们回答:“慢慢会习惯的。生活上是与我们南方不一样。我们南方人一般吃米,也没有见过这么大的风沙。”

焦裕禄说:“你们是南方人,远离家乡,阔别亲人,这是为了革命,这是党的需要。兰考是个沙区,现在又有特别严重的灾情,生活是苦一些,但这只是暂时的。只要咱们在兰考沉下心,在群众中扎下根,就一定能锁住风沙,把沙荒变成绿洲。组织会尽可能地为你们解决生活上的困难,配给你们一些大米。以后生活上、工作中有啥困难或问题都可以提出来,县委想办法帮助你们解决。”

焦裕禄笑着指了指朱礼楚,对大家说:“我和小朱有缘啊!他今年八月份从洛阳调来,我十二月份从洛阳调来。目标相同,时间也差不多。不同的是,小朱是林业老师,我是小朱小魏的学生,今后林业上我还要向你们常请教嘞。”

朱礼楚和魏鉴章听了,脸一红,忙说:“你是领导,俺是你手下的兵。”

跟在焦裕禄身边的同志说:“你们真是捋着胡子过河——谦虚过度了。焦书记是除‘三害的主帅,你们俩是治理‘三害的精兵良将。在兰考,‘要想富,种桐树‘沙区没有林,有地不养人,只要咱们上下一心,充分调动群众地积极性,大力发展植树造林,咱兰考的沙荒就能变成绿洲。”

焦裕禄点点头说:“泡桐是兰考一大宝,很有发展前途,特别值得研究。尤其是农桐间作,这是劳动人民在与风沙斗争的实践中创造和发展起来的经验。你们要将自己所学的科学文化知识和群众的实践经验有机地结合起来,就一定会大有作为。而这其中的关键是要把自己扎根在人民群众中。”说到这儿,焦裕禄伸手指着一棵泡桐树,“就像这棵桐树,树干这样粗,树叶这样茂盛,没有扎得很深的根是不行的,根深才能叶茂呀。”

听后,朱礼楚表态说:“焦书记,各位同志,你们放心吧。我们一定要在兰考扎根,搞好封沙育林、农桐间作,为兰考走出贫困贡献自己的力量。”

焦裕禄这次亲临泡桐园看望他们,深深鼓舞着二人。事隔不久,焦裕禄又来看望他们,还用自行车驮着大米。焦裕禄扎好自行车,扛着大米,兴致勃勃地走进观测站。二人见状,赶忙跑了出来。

焦裕禄说:“小朱小魏,快来看,我给你们送啥来了?”

“大米!让我们想念的大米!”他们二人又高兴又惊讶。endprint

只听焦裕禄说:“县委研究决定给科技人才按全细粮供应,你们以后可以吃上大米饭了。”此话一出,他们两人不知所措地呆住了,眼泪夺眶而出。是啊,这在当时是多么大的关怀和鼓励呀!那时除了老红军外,地专级领导干部还不能享受全细粮政策呢!而且焦书记和兰考人民都吃的是啥:粗粮占一多半,加上青菜和副食品,常常也是食不果腹。

他俩哽咽着,立下誓言:“兰考面貌不彻底改变,我们誓不离开兰考。”

焦裕禄于1964年5月14日逝世后,兰考人民“挥泪继承壮士志,誓将遗愿化宏图”,并取得了辉煌的成果。

40多年过去了,兰考在各方面都发生了巨大变化。实践检验了、科学证明了焦裕禄同志的论断的正确性。

而兰考出现的最根本的变化是农业和生态环境的变化。

农业上,以干热风对小麦的影响为例。干热风又叫旱风、火风,出现在每年五月下旬,这是一个严重影响小麦产量的灾害性气象因子。我国晋、冀、鲁、豫、皖等小麦主产区,每年因常规性的干热风危害,粮食减产10.1%~38.8%。严重时,河南曾因干热风大约损失小麦30多亿斤。

当时兰考因地制宜,在全国率先实行了农桐间作。1963年测出,农桐间作区平均光照强度为二到三万米烛光,无桐区为六到七万米烛光。小麦正常进行光合作用需要的光照强度为三万米烛光左右。超过正常光照强度,植株生理机能受到抑制。兰考因为实行了农桐间作,大大降低了干热风对小麦的影响,保证了小麦的产量,这是其他农田基本建设工程所无法取代的效果。

再来看看泡桐的经济效益,以孔场三队40亩以农为主的间作林为例:16年生泡桐平均树高14.57米,胸径54.91厘米,单株材积1.6101立方米;16年平均材积年生长量为0.1006立方米,每亩木材积7.7285立方米,材积年生长量每亩平均0.483立方米。按时价每立方米900元计算,产值可达434.7元;小麦按时价每斤0.7元计算,用这434.7元就可买回小麦621斤。

这也是我们现在所说的“生态效益”。这种生态效益来自生态环境的改变,生态环境的变化归功于“三害”的根除,而除“三害”的丰功伟绩是由焦裕禄同志绘制蓝图,开好局、起好步,再由兰考全县人民大干10年完成的。

由于焦裕禄的名人效应,兰考除“三害”的经验被推向全国。据统计,全国农桐间作面积超过一亿亩,同时泡桐还漂洋过海被引种到阿根廷和日本等国。

2009年,中央电视台《走遍中国》栏目组深入兰考,以“荒漠治理——中国在行动·兰考的启示”为题拍摄了专题片。

强将手下无弱兵

俗话说:“强将手下无弱兵。”在兰考,人们说:“干起工作不要命的焦裕禄同志,带出了一大批干起工作不知死活的拼命三郎。”

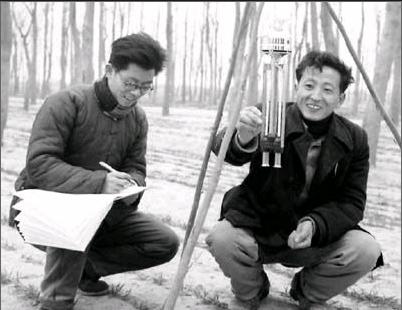

申显魁就是其中一位。他毕业于河南省水利学院(现为华北水利电力学院),1959年分配到兰考工作,是焦裕禄在任时的水利技术员。申显魁在兰考工作、生活了半个多世纪,不但见证了兰考的历史变迁,而且为治理“三害”贡献了自己的毕生精力。

当时焦裕禄率领兰考人民治理东半县的排涝河道——贺李河时,作为水利技术员的申显魁提出了“裁弯取直”的建议,被焦裕禄采纳并实施,不但节省了大量的人、财、物力,而且提高了河流的排涝能力。老百姓说:“水碱一家。河道通,盐碱轻。申显魁是盐碱的克星,降伏涝灾的行家里手。”

焦裕禄逝世后,申显魁不辜负焦裕禄的希望,为改变兰考灾区贫困面貌,舍身忘家地工作。1969年,为了利用黄河水灌溉农田,改良土壤,兰考决定在坝头建一个大型提灌站——东方红提灌站。申显魁负责勘察设计工作,任务一下,他就奔赴施工地点……

人们无法统计申显魁为改变兰考面貌绘制了多少张图纸,勘察记录了多少水文数据,设计修建了多少桥梁、涵闸……只知道他继承焦裕禄的遗志,为造福兰考百姓兢兢业业工作了半个多世纪。

历史不会忘记焦裕禄,也不会忘记实现焦裕禄遗愿的后来人。endprint