北梁情:千面锦旗诉说干群“血肉联系”

贾立君

尽管时至“数九”季节,但和煦的阳光照耀着北梁新区居民一张张乐开了花的笑脸。人们享受着“暖冬”的惬意,感念着党员干部的好作风,助他们告别了蜗居岁月的片片深情。

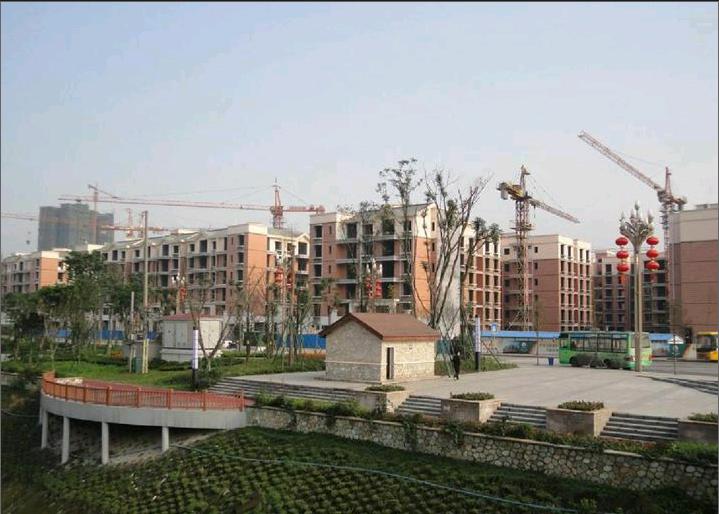

全国最大的城市棚户区――内蒙古自治区包头市东河区北梁棚户区改造工程启动一年来,进驻现场服务群众的2000多名党员干部“不让任何一件事掉在地上,件件难事有人担”,有力推进3万多居民先期实现了“宜居梦”。不仅没有出现一起群访事件,未发生一起治安案件,反而群众给征迁干部送来上千面锦旗,表达他们淳朴的感激之情。

“多年没见这么好的干部了”

“不用再烧炭炉子,不用再愁上厕所,住在这暖呼呼的楼房里,我们的主要‘任务是颐养天年。”1月23日(腊月二十三)上午,正在北梁新区井坪苑小区楼下剁羊骨头的王贵贵老人乐呵呵地说:“今天是我们第一次在楼房里过小年,全家人要好好庆祝庆祝。”

今年73岁的王贵贵告诉记者,在棚户区时,他家每年冬天取暖火炉得烧4吨煤,“屋里没办法收拾干净”,最头疼的是每天清晨得到百米外几百人共用的旱厕去倒尿桶;平时洗衣做饭的脏水,也得走出不足1米宽的长巷,倒往数百米外的河沟里,“没想到短短一年时间,政府帮我们实现了几十年的梦想。”

这几天,已告别“烟熏火燎”日子的北梁群众,在一座座崭新的安置楼里,笑逐颜开地打扮新居――摆盆花、贴年画、擦玻璃、挂窗帘,喜迎新春佳节的到来。

在北梁棚户区动迁办第十片区一个办公室里,记者看到墙上挂着居民梁明亮所送“公平公正,温暖人心”的锦旗。原来,他家10多年前办理的房屋产权证遗漏了一个小耳房,“包户”搞拆迁工作的干部请来市测绘院工程师实地查勘后,为他增补了19.45平方米住房面积。

“真心服务百姓的干部,我们当然要竖大拇指。”梁明亮说,干部们把旧房面积测量、政策解释、房屋产权登记、拆迁补偿金发放及购房手续“全包了”。他指着新房里的自行车等物件说:“这些乱七八糟的东西也是他们帮我搬过来的。”他坦言,自己起初对这次棚改没抱多大希望,曾几次给干部吃闭门羹,但干部们总是耐心地给他讲解政策,帮他算细账、制定选房方案,“我64岁的人了,这些年轻人都叫我‘老梁哥,直到现在,片区组长邢莉还经常带干部们过来问寒问暖,说句心里话,多年没见这么好的干部了。”

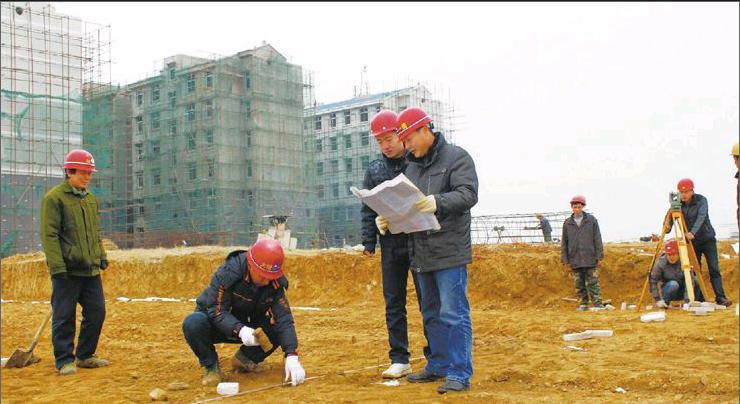

借北梁棚改契机,包头市结合党的群众路线教育实践活动,从全市各旗县区和机关单位抽调了2167名党员干部入驻现场服务群众、开展动员搬迁安置工作。并划片建立123个党支部和居民小组,每个片区由一名县处级干部负总责,每个小组由一名科级干部担任小组长,每名干部对应几户到十几户居民。同时,组织群众推选了大家信赖的居民代表809名,全程监督、参与搬迁安置工作。

不久前,圆了“楼房梦”的许多群众,纷纷以锦旗表达自己对干部淳朴的感激之情。一时间,当地装潢店锦旗价格由30元涨到180元,现场指挥部获悉后,声明不再接收大家的锦旗,但送来的锦旗已有上千面,把征拆办证大厅和各拆迁办公室的墙面,装点得红彤彤、亮闪闪。

“干部作风确实转变了。”不少北梁群众说,自治区党委书记王君多次来现场视察;走在巷子里,经常会遇到在电视里见过的市、区领导;而包户干部则天天上门,就像自家的人一样。

北梁棚改现场指挥部总指挥、东河区区长史文煜说,在这次拆迁中,他们把致群众的一封信作为“敲门声”,把基层组织建设作为“门把手”,让居民彻底了解和理解政策,让干部和群众点对点、面对面交流,所做的工作才最大可能地体现了民意,赢得群众的积极支持。这也正是“百日攻坚”期间,出现日均搬迁安置居民200多户“北梁棚改速度”产生的缘由。

“不让任何一件事掉在地上”

北梁,这个明清两代“走西口”人聚居地,曾经的光鲜湮没在历史风尘中,站在其南侧的高楼上北望,13平方公里密密匝匝的小平房一片苍凉,已是当地“穷地方”的代名词。

困难群众多,是北梁拆迁的一大难题。由此引发的邻里之间争执一口井、一棵树、一个大门、一个菜窖的产权纠纷层出不穷,干部们都能想方设法把一个个矛盾就地化解。可东河区委宣传部部长张磊所负责的片区内,一个“家庭秘密”难住了大家。

一位患胃癌晚期的老人,原有住房40平方米,按政策可选60平方米的新房,但老人坚持选80平方米的户型,将来要留给孙子,否则就不同意搬迁。

老人患病已数年,儿女们一直隐瞒着病情为他治病,均欠下不少外债。若按老人的想法,须补5万多元差价,可又无钱可缴。子女们悄悄商定,选一套廉租房,领13万元补偿款,继续给父亲治病。

“老人要置家产,子女要钱、给老人治病。”说着,张磊眼眶溢出泪水,“秘密要保守,我们一时没法做老人的工作。”他说,老人表示自己一辈子蜗居北梁,不能让孙子将来结婚没房住,事情僵持在那里。几位包户干部日思夜想,终于拿出一个方案:按老人的意图要大房子,别让患病的他为此熬煎,大家分头去借钱,老人“百年之后”再卖房还债。干部们算过一笔账,大房子今后还可赚近10万元,子女们同意了,老人的心愿也满足了。

家家有本难念的经,干部们把北梁群众千头万绪的难事,当作自己的事去办。从而推动居民态度由初期的“抵触反感”、“怀疑观望”,向“全面参与”、“主动支持”转变。

“不让任何一件事掉在地上,件件难事有人担;群众的目标,就是干部的任务。”包头市委组织部部长索耀乐说,干部们把居民当亲人,扑下身子,放下架子,发扬“白加黑”、“5+2”精神,放弃中秋、国庆长假解决了数不清的“居民大事”。

“群众路线”构建干群“血肉联系”

“以心换心,定能成功。”包户干部张立坤说,“为群众办事,我们深受教育。”

张立坤是东河区教师进修学校副校长,2013年9月她被抽来滨一社区第八片区任小组长,在“百日攻坚”期间,与另外8名干部负责35户居民的动迁工作。其中一户70多岁的老两口,曾为一个菜窖征拆问题上访过15年。此次征拆,因他们在外面有两套楼房,按政策在北梁的平房,只能享受65平方米的产权调换房。但他们提出要90平方米回迁房,且15万元的差价只交5万元,若不能如愿还要上访15年。

为了说服两位老人,张立坤与同事天天上门拜访,晓之以理、动之以情,“一口一个阿姨、叔叔”地叫,给他们介绍征拆方案制订过程、“人大立法谁也不能突破”等政策。并开自己的车拉他们去看新房。不知跑了多少趟,50多天后,两位老人放弃了原先的想法。

其间,张立坤的丈夫在外地读博士,她自己每天提前1小时出门,开车40多分钟把2岁的儿子送到婆婆家,晚上往往八九点才能去接孩子,为此整整瘦了5公斤。不过,她说:“如今才真正理解到‘精诚所至、金石为开的内涵,做群众工作一定要耐心、关心、细心,要牢记责任、以理服人、以情感人,特别是对被征拆户的牢骚、抱怨,要倾听、安慰、理解、包容。”

像张立坤这样的干部比比皆是。他们克服了重重困难,不光按期完成了征拆任务,也拆除了干群之间的“隔心墙”,打开了许多百姓的积怨与心结。

走在北梁,到处都能见到干部们忙碌的身影。从包头市委统战部抽调而来的包户干部史亚荣,得知居民张秀清养殖的4000多只鸡无法处理,成为搬迁的“绊脚石”时,迅速通过三官庙社区广播,号召党员干部利用各自的人际网帮忙卖鸡,仅两天时间就全部售罄。

在东河区政法委书记刘燕丹看来,包户干部群体中折射出这样一种“北梁精神”:在困难方面,把老百姓当作亲人;在征拆问题上,公平公正没有亲人。他们能说百姓的话、能想百姓的事,能把群众的困难帮扶到位、合理的要求落实到位、不合理的要求说服到位,这是赢得群众信任与“和谐拆迁”的重要工作方法。

索耀乐认为,支部建在片区上,让群众参与进来、干部深入下去,是“北梁经验”的一个亮点。特别是许多从家门走进校门、从校门走进机关门的“三门干部”,“从群众中来,到群众中去”的历练,使他们体会到了百姓的疾苦与心思,树立了亲民思想,学会了做群众工作,从而开辟了新时期建立干群“血肉联系”的新途径。