大朗和尚 王来通:治水济世 功德长留

文/陈渭忠 编辑/吴冠宇

大朗和尚 王来通:治水济世 功德长留

文/陈渭忠 编辑/吴冠宇

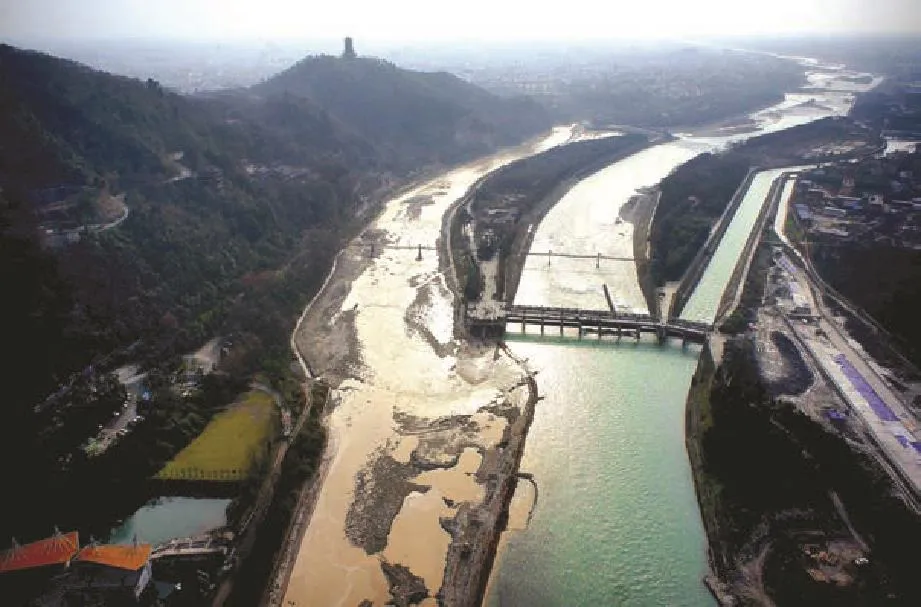

四川都江堰砍杩槎放水,再见宝瓶口底或要等20年。摄影/郭广宇/CFP

清代初期都江堰的修复与重建

明末清初,四川发生了长达37年的战乱,成都平原处于清军、南明军、农民义军、地方武装等4支军事力量的大混战之中。顺治二年(1645年)八月,清军消灭张献忠起义军后,又被南明军队击败,不得不撤离成都进入川北,将四川总督府设在川北重镇保宁(今阆中县),直到康熙三年(1664年)清军基本控制四川后,才迁入成都。37年的战乱,成都平原城池毁灭,颓墉废堑,人口锐减,虎迹纵横;都江堰堤崩堰毁,河渠淤塞,水旱灾害,交替发生。

清政权巩固后,对四川实行休养生息,移民劝垦,恢复农业生产,修复都江古堰的政策。康熙二十年(1681年),四川巡抚杭爱大修都江堰。他在《复浚离堆碑》中写道:“国以民为本,民以食为天,古志之矣。古重农乃为政之首务,力耕实兆庶之良谋”,“食重则农重,农重则水利重,水利重则堰重,诚不敢因军兴旁午之际,而缓视根本之图也”。杭爱的理念,得到广泛认同,朝野人士高度重视都江堰的修复与重建。

清初,都江堰的修复始于顺治十六年(1659年),四川巡抚高民瞻、监军程翊凤及文武官员捐银二千两,小范围修复都江堰;顺治十八年(1662年),四川巡抚佟凤彩恢复都江堰岁修,他在《修浚都江堰疏》中写道:“欲为永久计,必令行用水州县,照粮派夫,每岁淘凿,庶民不忧旱而国赋渐增矣”;康熙六年(1667年)温江知县萧永芄、康熙九年(1670年)成都知县戴宏烈,率领夫役驻扎工地,指挥岁修工程。由于战事初息,财力有限,上述都江堰修复工程规模都较小。

康熙中期以后,都江堰进行了两次规模较大的修复。康熙二十年(1681年)四川巡抚杭爱主持都江堰渠首工程修复时,才发现“离堆旧渠,砂石壅淤久矣。盖历年堰水,惟从宝瓶口旁出,非离堆故道也”。杭爱“发帑金四百,遴委通判刘用瑞,往求离堆古迹而疏浚之”。康熙四十五年(1706年)夏,岷江洪水,都江堰渠首人字堤、三泊洞严重水毁,沿河诸邑城廓、庐舍、田亩被淹。四川巡抚能泰捐资抚恤,并于是年冬,深入灌区调查研究,不辞辛劳,躬亲相度。在能泰的倡导与带头下,巡抚衙门、藩臬两司、成都府及所属九县的官员均捐献薪俸,集资修复都江堰水毁工程,整治内江灌溉渠系,都江堰全面恢复灌溉。至雍正年间,灌区范围涵盖成都府所属9县,灌溉面积达76万亩。

清代初期,朝野共识,官民齐心,振兴水利,恢复生产。一僧一道治水济世,修渠为民,为都江堰灌区修复与发展作出巨大贡献,留下千古佳话。

大朗和尚:躬亲相度兴水利

大朗堰又名大朗河,始建于清顺治十七年(1660年),《双流县志》光绪三年版记载:“大朗堰在治西二十五里,分金马江水袤五十里,溉田六万八千亩。顺治间邑僧大朗募筑。”又《双流县志》民国十年版记载:“清顺治间,邑僧大朗募地开沟,自温江刘家濠导金马河之水,流至县界西凤桥合沙滓河,资灌溉之利,河遂因大朗名。”

大朗和尚(1615—1685年),俗名杨今玺,重庆人,生于明万历四十三年(1615年),出身书香门第,自幼聪敏好学,知书识礼。明末清初的战乱中,杨今玺妻离子散,家破人亡。他孑然一身,离乡背井,来到保宁府,登上天峰山,投靠他的好友书云禅师;随后又踅回川东梁山县(今梁平县),在双桂堂拜谒破山禅师,被收为弟子,取法名大朗。清代初期,四川仍然战乱不断,大朗和尚辗转逃生,历驻大邑县兴化寺、仁邡县慧剑堂、遵义府绿杨庵及眉州城外的清池寺。顺治十七年(1660年),大朗和尚又重回大邑县兴化寺。后应双流县知县袁景先所约,驻锡双流县三圣寺。

大朗和尚来到双流县后,发现金马河与杨柳河之间的大片土地干旱缺水,生产低下,面对荒芜的田园、饥饿的众生,他潜心水利建设,意图恢复生产。大朗往返于温江、双流、新津三县,相度地势,精心策划,决定修渠建堰,引金马河水溉三县农田。为筹集建堰资金,大朗和尚依照佛门惯例,头戴斗笠,脚登芒鞋,走上托钵化缘的途程。他每到之处,总要耐心宣讲修渠建堰、引水溉田的可能性与优越性,激励民众“好善乐施”的佛门精神。募化途中,若遇户主不理,大朗和尚就会静坐在其家门前不言不语、不吃不喝进行劝导。他的执著精神,感化了无数乡民,大朗堰终于动工兴建。大朗和尚在金花桥畔结了一座茅舍,白天,他徒步行走于工地慰问民工;晚上,他在茅舍里编织草鞋,每晚至少编织6双。他还在门上贴了一副对联:“贫衲别无相助力,草鞋无价任君穿。”修河民工,见此情景,深为感动,更加努力。经过一个冬春,引水堰建成了,河渠开通了,六万八千多亩农田得以灌溉,三县民众感其恩德,将此堰命名为大朗堰或大朗河。晚年,大朗和尚隐居新繁县龙藏寺,并圆寂于此,墓在寺庙东隅,享年70岁。

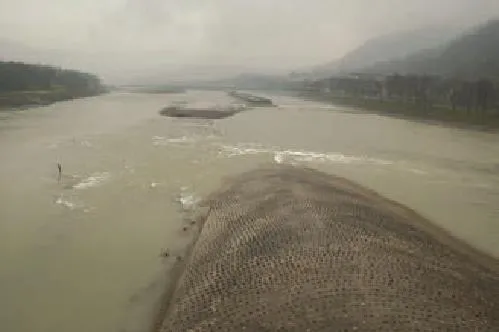

四川都江堰鱼嘴是都江堰的分水工程,因其形如鱼嘴而得名,它昂头于岷江江心,把岷江分成内外二江。西边叫外江,俗称“金马河”,是岷江正流,主要用于排洪;东边沿山脚的叫内江,是人工引水渠道,主要用于灌溉。摄影/孙海/FOTOE

四川都江堰,古代测绘的都江堰灌区图。 摄影/孙海/FOTOE

光绪四年(1878年)丁宝桢任四川总督,双流、温江、新津三县绅员联名具文呈丁宝桢:“去年天时亢旱,他处多歉收,独大朗堰所灌溉者一律丰收,民人既食其利,因而益念其功”。丁宝桢顺应民心,专摺向朝廷请旨。朝廷封赠大朗和尚为“紫阳真人”,后又加封“静惠禅师”尊号,并于三圣寺设立专祠,供县民拜祭。民国三十八年(1949年)三月初二,双流县水利委员会举行公祭典礼,由县长主祭。

1970年,都江堰灌区渠系改造,将大朗堰干渠由北向南改直,流经双流县擦耳、红石、杨公及新津县花园乡,有2条支渠、14条斗渠。据上世纪80年代四川省水利工程“三查三定”资料,大朗堰有效灌溉面积35800亩,其中温江县737亩,双流县34761亩,新津县302亩。长同堰碑》中说:“乾隆初,吾灌自玉堂场抵太平场,沿山皆旱地。十九年(1754年)王来通等五人相度地势,于横山寺凿崖开渠三年,南达石崩江(石定江),置闸引水,命曰长流。后经履勘,于乾隆二十三年至二十九年(1758—1764年)续开渠至太平场下长生宫后,更名同流。合名长同堰。灌溉所及不下一万亩。”民国《灌县志》曰:“清乾隆年间所开长同堰,自沙沟河起水,凿崖通涧,沿青城山麓由横山寺达太平场二十余里,溉田三万余亩。后由官工经费岁修,改称上、下官堰。”长同堰沿山凿崖开渠,工程艰巨,耗资较大,工期较长,系由灌县绅士艾文星、张余信、王大舜、刘玉相等四人各捐银500两兴建。

新中国成立后,长同堰又有新的发展,于1971年扩大引水流量,延伸引水干渠,继续沿青城山麓南延至崇州市街子镇,跨味江河,直达文井江,总长29.2公里,灌溉面积达9.0万亩,更名环山渠。

由于王来通长期住持二王庙,对都江堰的历史发展与科学技术十分了解,在当地文人的协助下,于乾隆八年(1743年)将都江堰文献资料汇编成书,名《灌江备考》。乾隆二十六年(1761年),王来通再次将该书增补部分内容,名《灌江定考》,并约请成都候补知府、彭县知县李演撰序,序文中称王来通行将六十,年近花甲,“既恒心于庙,复潜心于水,曾不知老之将至”。

大朗和尚和王来通道士对公益的热心,对水利事业的执著,堪称后世师表,治水楷模。

王来通:心系水利,不知老之将至

清代初期,热心水利及公益事业的宗教界杰出人士继大朗和尚之后,还有王来通道士。王来通(1702—1779年),任二王庙住持长达40余年,热心都江堰水利建设,修建了长同堰,编纂了都江堰文献资料。

乾隆年间,王来通开长流堰及同流堰,合称长同堰。自灌县玉堂镇沙沟河右岸引水,沿山凿崖开渠20余里,灌溉沙沟河以西至青城山麓农田3万余亩。清王泽霖《重开

——