浅谈勃拉姆斯两首狂想曲的演奏与教学

文/马冬妮

浅谈勃拉姆斯两首狂想曲的演奏与教学

文/马冬妮

勃拉姆斯,是音乐史上在古典主义到浪漫主义的过程中具有承前启后意义的音乐家,他的作品与19世纪下半叶欧洲的一些音乐家创作风格上不同,极具个性化,历来是中外钢琴家音乐会的保留曲目。本文主要介绍关于他的两首狂想曲(Op.79),在理解内容、演奏技巧以及钢琴教学中应注意的一些要点。

勃拉姆斯 狂想曲(Op.79) 演奏技巧 钢琴教学

勃拉姆斯生活的时代正是浪漫主义音乐从发端到全盛的时代。后人说勃拉姆斯是德国音乐史上最后一个有重大影响的古典作曲家,其作品“既古典又浪漫”,是古典音乐形式与浪漫主义音乐内容的完美结合。说他古典是说勃拉姆斯的作品在形式上讲究古典的规制;说他浪漫,是说其作品内容又不乏浪漫主义音乐的情怀。勃拉姆斯是“古典”的最后抑或是“浪漫”的最前都不重要,古典与浪漫既不对立也不相背,所有的文化现象都离不开时代背景和人文背景,浪漫主义音乐的发生发展也一样,它应该被视为是古典主义音乐的继承和发展。其实勃拉姆斯之前的音乐家在内容上早已“浪漫”,虽然浪漫主义音乐不仅是内容、在音乐形式上也有所突破有所发展,但更可珍贵的还是内容的“浪漫”,这不是给勃拉姆斯被标签为“复古、守旧”作说辞,就像中国的旧体诗与新体诗,虽然形式规矩不同,但内容上都不乏“浪漫”,也不乏佳作,真正的“浪漫”是在作品的内涵。

勃拉姆斯的作品在形式上基本遵循了古典主义的音乐形式,同时也采用了一些浪漫主义音乐常用的一些手法。其两首狂想曲(Op.79),是古典主义音乐发展到浪漫主义音乐鼎盛时期具有代表意义的作品。艺术个性独特、是古典主义音乐和浪漫主义音乐相结合的典范,是音乐会保留曲目之一,也是钢琴教学上最常用的曲目。

学习演奏一个作品不仅要求学生在技巧上掌握,更重要的是对于作曲家音乐语言和艺术特性等方面的理解。通常学生对弹奏的技术性要求尚能达标,但音乐表达上却差强人意。因此,教学中,在训练技术的同时,尤其应当注重音乐素养的培养。

演奏好这首作品(Op.79)应当从了解作者内心情感、时代背景以及音乐语言和风格入手,引导学生在练习中挖掘作品内涵。

勃拉姆斯的钢琴音乐创作和肖邦、舒曼一样,延续了古典奏鸣曲和古典变奏曲的原则,同时也有民间歌曲、舞曲、小品。他避免单纯的炫技和华丽的旋律,力求创作有丰富内涵的作品。在他的作品中大量运用了三度、六度、八度,以及这些音程重叠使用,使其音乐效果呈现出致密厚重的感觉。在他的作品中大量地使用切分音、复式节奏以及节奏变形,体现了他极好的节奏感。在他的创作中复调手法的运用是另一个音乐特征,他时常运用多个旋律线条,侧重内在的音乐凝聚力,形成他特有的音乐语言,也使得演奏难度有所增加。

虽然勃拉姆斯选用狂想曲这一体裁,但是他还是保持了古典主义的曲式特点,结构紧凑、段落分明。这也是他在钢琴创作中最为喜爱采用的结构形式,使得作品在不同主题的呈现与发展上始终保持古典主义均衡的创作风格。

现在我们通过对勃拉姆斯两首狂想曲的具体分析,来看看勃拉姆斯的创作特点和音乐风格。

No.1,回旋奏鸣曲式。结构图式:

No.2,奏鸣曲式。结构图式:

在1933年勃拉姆斯诞辰100周年时,现代音乐领军人物勋伯格【阿诺尔德·勋伯格(Arnold Schoenberg)】称勃拉姆斯为“改革者”,再次引起西方音乐界对勃拉姆斯音乐评论的高潮。勋伯格在他《风格和思想(Style and Igea)》一书中说,他写此书的“目的就是要证明勃拉姆斯这位古典主义者,在音乐语汇这个领域中做出了重大的创新,事实上,他是一位伟大的改革者。”现在看来,改革也好,创新也好,从整体上看,勃拉姆斯这两首狂想曲还是遵从了古典的传统,结构严谨、织体丰富、和声浑厚:

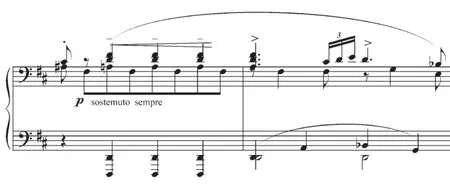

作品79笫1号,乐曲开头以2/2节奏、Agitato(急板),乐曲从开始就展现出急流般的主题情绪和浪漫的情怀。

(谱例1)

开头右手以强劲的高音声部连续5个四分附点音符音型使音乐一开始就有很强气势,强调声部和声音丰满厚重的感觉。左手八分音符不单纯是伴奏。以13-14和79-86小节为动机,由这些动机形成整个乐曲发展的基础。多次运用附点音符使音乐在一开始就显示紧张激动的情绪,第二、三乐句主题转到左手低音声部,大量运用八度、六度声部之间形成对答形式,使音色浑厚饱满与主题的情绪完全吻合。

(谱例2)

左右手模进八度使音乐情绪更加激动,把这段音乐推向高潮,演奏时就像往事如潮,在心中激荡。

(谱例3)

在18-19小节高音部半音下行(原形及倒影逆行),在24-26小节、44-47小节、53-59小节都有隐伏的半音进行。演奏时要注意这些隐伏的半音声部,这些隐伏的半音声部形成乐曲动力基础。

(谱例4)

从30小节开始,音乐变得平静而带有伤感的感觉,在中、低音声部衬托下高音部有意识地“歌唱地”演奏,这需要采用轻而不虚、透而不重的触键方法。音色要富于变化,使内在情感的变换得以体现。

(谱例5)

音乐又回到开始,跟主题音乐相比较,这次增加了b部的扩展形式与原来主题重叠,使其音乐达到丰满厚重的效果。

(谱例6)

B段是勃拉姆斯所喜爱的写法,右手高音声部全音符升F的持续,与低音声部萦绕B音分解,把中声部主要的旋律线条包在中间,这里需要把中声部旋律线条透而不重地表现出来,用指尖力量、贴键的方法触键,尽可能多的获得柔和歌唱的效果。左手的八分音符要更为柔和圆滑地触键。在注意触键的同时这里也要借助踏板,使各声部保持平衡,在121-126小节渐弱、渐慢与右手保持平衡。

(谱例7)

结尾,勃拉姆斯巧妙地运用隐伏在三连音声部中的主题旋律。这里右手大指的主题旋律线条出来,手指触键贴键,手腕放松,力量从一个指尖转移到另一个指尖,这样右手可以弹得很连贯。左手也再次出现主题,把声部对话的形式表现得淋漓尽致,也充分体现了勃拉姆斯特有的音乐特点。

(谱例8)

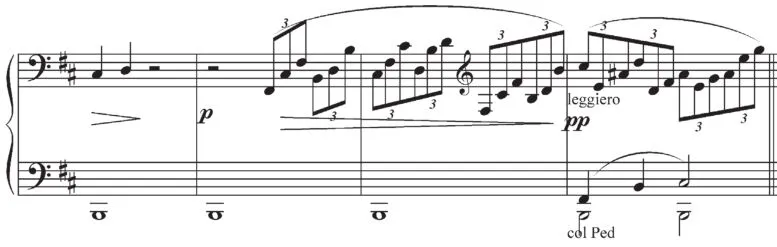

作品79笫2号g小调狂想曲以奏鸣曲曲式为曲式结构。查尔斯·罗森 (Charles Rosen)在评论勃拉姆斯第二狂想曲时说,勃拉姆斯巧妙地运用了“弱结尾”,“这些弱化的结尾带有勃拉姆斯的风格”。主部主题是由8个小节组成的,开始的半音化导音以及在中声部的分解和弦上、下行构成,具有强烈的动力,与第一狂想曲下行的主题形成对比。主题的情绪像是在娓娓倾诉衷肠。在弹奏时要抓住这瞬间细微的内心变化。多声部深厚的和声效果,在一开始就紧扣心弦

(谱例9)

(谱例10)

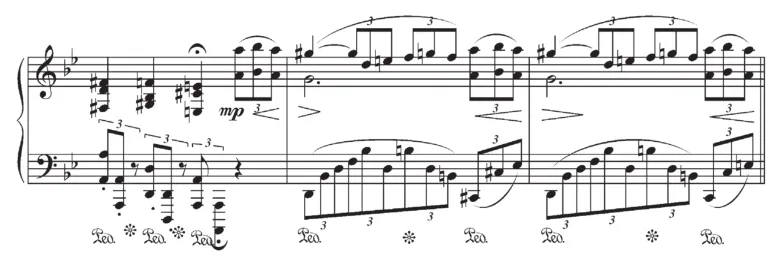

三连音和弦跳音为主,强劲的节奏感。旋律歌唱又丰满,热烈又从容。这里注意节奏不要加快,造成慌乱,破坏音乐的效果。应该让每一个句子都能够达到其音乐所要表达的意境。副题是半音式的三连音,柔和抒情的旋律。右手高声部在触键时要注意贴键,力量从每个指尖转移到另一个指尖,尽可能多地获得柔和歌唱的效果。左手触键应更为柔和,八度的三连音有一点伸展的感觉,将音乐推向句子的小高潮。用慢触键的方法,柔和地把力量送到键盘上,造成一种语气上的亲昵感。

(谱例11)

这段可以分为三个主题,右手高声部八度出现和中声部三连音隐含着一种淡淡的呻吟,这时的右手既要把高声部八度保持住,还要把中声部三连音弹得均匀,左手低音声部以八度的弱奏出现,随着音乐进行以及附点节奏的密集出现,使沉重的音乐气氛有所转变,增强了激动的情绪,让乐句也明亮起来。

(谱例12)

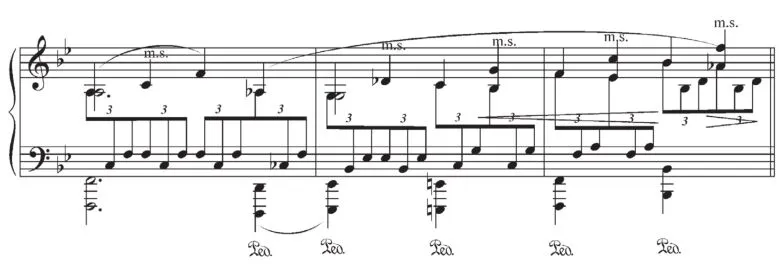

展开部,勃拉姆斯运用主部主题素材进行发展,运用转调、主题在不同声部,半音上行、下行自由地组合,使展开部声部形成复调的结构。

(谱例13)

(谱例14)第65小节极具戏剧化的段落。

再现部几乎完全一样再现了呈示部,而连接部在结尾出现和声的变化,为副部与主部调性复合奠定基础(d-g小调)。尾声的8小节,勃拉姆斯运用了节奏的变化,呈现了音乐渐渐平静、远去的音响效果。最后的两个和弦以饱满的强奏结束全曲。

(谱例15)

从以上的分析中可以看出,勃拉姆斯这两首狂想(Op.79)富有个性,构思严谨,在当时来说并不时尚。不炫技、不煽情,浪漫的情愫在冷静淡泊的思绪里面悄悄弥散;低吟浅唱、浑厚含蓄,变幻的意境在情感的涓流中徜徉。对于勃拉姆斯这两首狂想曲的演奏技巧,有前人可师。一般说来,技巧要从属、或者说服务于内容的。如何演奏好作品,尤其是对于勃拉姆斯这两首饱含浪漫主义气息的狂想曲,就更需要全面地理解分析作品,了解艺术家创作和生存的状态,调动演奏者自身的艺术感觉和想象力,才能生动地反映出勃拉姆斯在严谨理性的音乐形式中所赋予作品的丰富的浪漫主义音乐内涵。

[1](英)保罗·霍尔姆斯 著,王婉容译.《勃拉姆斯传》[M].南京:江苏人民出版社,1999 年第1版

[2] 吴祖强 著.《曲式与作品分析》[M].北京:人民音乐出版社,2003年6月第2版

马冬妮(1963—)女,沈阳音乐学院副教授。