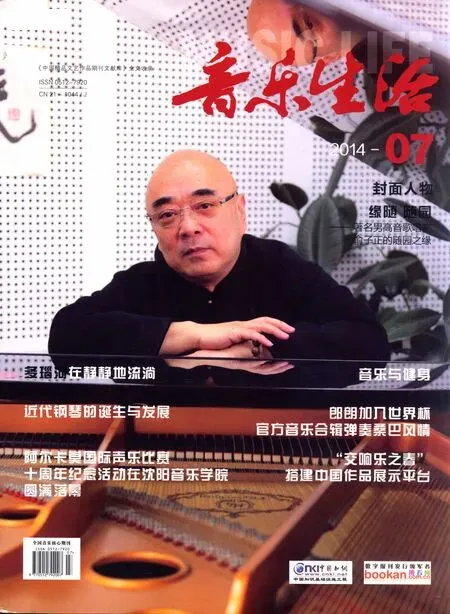

缘 随 随 园

—— 著名男高音歌唱家俞子正的随园之缘

文/丁 好

缘 随 随 园

—— 著名男高音歌唱家俞子正的随园之缘

文/丁 好

南京师范大学的老校区,画栋雕梁、曲径回廊、绿树成荫、四季鲜花。随园,这座被誉为东方最美丽的校园里,夜幕初降,华灯高悬,参天古树的浓荫掩不住彩画的飞檐斗拱,那是校庆110年的艺术周,优美醉人的歌声从随园音乐厅古色古香的窗格里溢出,飘荡在暮色中的随园。一场纪念校庆的音乐会正在进行。袅袅歌声的余音散去,明亮的聚光灯将音乐厅里所有人的目光聚拢在南师大音乐学院院长、著名男高音歌唱家——俞子正教授的身上,在这纪念和庆祝南京师范大学音乐学院重返随园校区的特殊场合,在这里学习工作将近四十年的俞院长前所未有地向众人娓娓谈起了点点滴滴的随园往事,道出了他与这里深厚的不解之缘……

1977年,当时的南京师范学院迎来了最后一届工农兵学员。其中有一位在家具厂干过6年油漆工的二十出头的年轻人,因缘际会,从宁静安逸的小城昆山来到这虎踞龙蟠的十朝金陵,成为音乐系的一名大学生。虽然他第一次看到钢琴的样子,第一次听说学习唱歌还要咪咪咪嘛嘛嘛,连高中都没有读上却走进大学校园,而且,体检时医生写下了“此人不适合学习声乐”的鉴定。然而,人生的轨迹就是这样奇妙,想必当年谁也不曾料到,他后来竟成为了著名的歌唱家、声乐教育家,他就是俞子正。

当年的随园,在黑白照片上留下了水墨画般的影像,然而青春年华的记忆,就像校园里那两株古老的银杏树,历经岁月的沧桑,风采却不减反增,依然鲜亮明丽。古朴的校舍、幽静的回廊、前门的草坪、西山的石阶,好多地方都留下了这位年轻人的足迹和歌声。巍峨的钟山、浩荡的长江、风雅的秦淮、凝重的石城,也许,年轻人还没有足够的经历感悟到金陵胜地厚实底蕴能给他充分的文化养分和灵感,但这里的一切似乎都能激荡起年轻人的壮志和情怀。

地灵人杰的金陵古城,文脉深厚的随园浸染着青年俞子正的心灵,而当年的一场音乐会,更是彻底地影响了他的人生,令他就此认准了自己的道路。那是1978年的10月,著名男低音歌唱家温可铮应邀到南京艺术学院举办独唱音乐会,十年浩劫没有扑灭艺术家心中的梦想,反而让劫后余生的歌唱更加成熟深刻。年轻的俞子正有生以来第一次见识了一场独唱音乐会,其感受之强烈和震撼令他终生难忘。后来当温可铮先生在讲座中谈到苏州人因为方言发音的特点很难学好声乐时,更是激起了年轻人的好胜心,为此他暗下决心,有朝一日定要破除这个成见。

在南师大两年的学习期间,以陈洪教授为首的老师们孜孜不倦地培养着他们这一群来自农村工厂的学生们,加上自身的勤学苦练,让这位极有灵气又踏实肯干的青年崭露头角, 1979年毕业时,他以优异的成绩留系工作,分派给他的工作却是音响资料室管理员。南师大音乐系的前身是国立中央大学音乐科和金陵女子文理学院音乐系,资料室里有不少收藏还是当年的老家当,对于求知若渴的年青人来说,这些成堆成摞的胶木唱片中蕴藏的就是那个贫穷匮乏的年代里最美妙最丰富的一个世界。一方斗室,几度寒暑,几百张唱片被翻来覆去地听了无数遍,一边潜心积累,一边暗自揣摩。宁静如画的随园,平凡简单的生活,更衬得这些音乐如此令人迷醉,年青人的心也随之飞向更加遥远广阔的天地。

1981年,26岁的俞子正如愿以偿地考入上海音乐学院声乐系,正式师从温可铮教授。当温先生问起他拜师的缘由,脱口而出的是,为了您三年前说的一句话。其实追溯起来,温可铮先生曾经在南师音乐系的前身金陵女子文理学院教声乐,他的夫人王逑老师也曾就读于金陵女院,随园竟是他们都熟悉和生活过的地方,这段延续终生的师徒缘冥冥之中仿佛早已注定。

在温先生的悉心传授和精心指导下,俞子正的歌唱水平再一次突飞猛进,温先生在艺术上精益求精、永无止境的追求更是潜移默化地深深印刻在这位高徒的心中。更难得的是,师徒二人不仅志同道合,更是性情相近、趣味相投。俞子正也像温先生一样热衷书画,闲暇时看老师作画,兴之所至时自己泼墨挥毫。师徒之间亦师亦友无所不谈,俞子正从温先生那里领悟到的不仅是歌唱的艺术,更是歌声之外的艺术修为和人文底蕴,而后者才是一个音乐家在艺术之路上永不迷失的保证。

如果说当年从一个油漆工到大学生是他人生的一大转折,那在上音求学的两年就是他艺术生涯的一大突破。从上音毕业回到南师大,终于当上了一名声乐教师,第二年,俞子正就在江苏省音乐比赛中获得了第一名,成为音乐界中一位令人瞩目的青年歌唱家。回到小别的随园,风景依旧,从青年时代来到这里,到已近而立之年,然而心中的追求和梦想仍是那么炽烈。并不宽敞的音响资料室里,习惯性地又拿起了那些早已听遍的唱片,沉浸在那些动人心弦的歌声中……英俊多情的阿尔弗雷德,浪漫不羁的鲁道夫,英勇无畏的卡拉夫,侠义忠诚的卡瓦拉多西……一段段或深情、或激昂、或热烈、或悲伤的咏叹调,描画出一幕幕呼之欲出的音乐形象,激起的心灵震撼久久不能平静。

1984年,而立之年的俞子正再一次离开随园,踏上了离乡求学的道路,远赴东瀛,考入日本东京艺术大学研究生院歌剧系,随意大利声乐家加尔蒂尼潜心研究西洋歌剧。独在异乡为异客,其中的冷暖甘苦不言而喻,然而天道酬勤,短短两三年内,俞子正的艺术成就再次取得重大突破。1986年的秋天,他在“日本国际音乐比赛”中获得第三名,这是中国人第一次在该比赛中获奖。此外,还在“日本文化放送音乐比赛”和“日本留学生音乐比赛”中分别获得第一名和第二名。纷至沓来的荣誉并没有满足他的追求,对于已在演唱艺术上日臻完美的俞子正而言,他还要在声乐艺术的最高舞台上证明自己的实力。

1987年初,日本当时最大的歌剧院——东京上野文化会馆的歌剧院上演了普契尼的歌剧《托斯卡》,俞子正在剧中饰演男主角卡瓦拉多西,这是浪漫主义歌剧中经久不衰极富魅力的一个角色,剧中男主角的几首著名的咏叹调,如《奇妙的和谐》《今夜星光灿烂》更是男高音的试金石。俞子正的表演获得了极大的成功,日本各大报纸竞相高度评价了这场演出。作为我国最早在国外一流歌剧院演出歌剧的歌唱家,日本最大的画刊也用整整五大版面刊登了俞子正的演出照片,并介绍了他在日本学习和促进中日文化交流的情况。

仅1986-1987年间,俞子正先后在日本多个城市举办了近20场个人独唱音乐会,担任过多部歌剧的主演,举行了多场中国艺术歌曲音乐会。他还通过中国驻日本大使馆的协助,邀请温可铮先生到日本巡回演出,并多次应日本皇宫的邀请参加皇宫音乐会的演出。其实,令许多艺术家同行赞叹不已的除了他那激越美妙的歌声,还有他那行云流水般的书法。对于音乐和书法艺术的独到理解和融会贯通,使得俞子正在这两种艺术形式的表现上极具个性。

几年的刻苦历练,俞子正已经在日本音乐界奠定了自己的地位和事业基础,有几所学校已经向他发出了邀请,只要他愿意,就能继续在这里享受当时远比国内优越先进的资源和条件。我们不知道当时的他是否曾有过片刻的犹豫和抉择,因为我们听他唱起《祖国,慈祥的母亲》这首歌时,没有人不被那发自肺腑的诚挚情感所打动,他将这首歌带到了国际比赛中,也在国外的许多音乐会上唱,我们觉得他一定会回答我们说,回到随园是为了报效祖国,难道还需要更多的话语和表白吗?可是,记得当年我们问到这个问题时,他几乎毫无表情地说,没有那么崇高,也没有那么壮烈,只是觉得回国工作也不错。

从日本东京艺术大学研究生院刚毕业,俞子正于1987年下半年回到祖国,回到他种下青春梦想的随园。再次走过古朴的校舍、幽静的回廊、前门的草坪、西山的石阶,心中的感慨难以言表。十年前,这里是他人生转折的起点,见证了他艺术道路上的每一个脚步,如今,他也要让这里见证自己的事业开花结果,他要与这里分享他的荣誉和收获。

1987年底,俞子正接连获得两项大奖,“江苏省音乐舞蹈节”大奖和“首届江苏文学艺术奖”,而且是当年唯一获此政府奖殊荣的人。1989年荣获教育部颁发的“霍英东全国青年教师奖”。1990年5月,经由四位全国著名老教授陈洪、黄友葵、温可铮、谢绍曾的推荐,年仅35岁的俞子正被破格晋升为教授,这是当年全国最年轻的教授。1993年获得国务院特殊津贴,并被授予江苏省“新长征突击手”称号。

数年之间,俞子正在全国各地参加重要的音乐会演出多达百余场次。还应邀赴日本、俄罗斯、香港等地出访演出。俞子正以他出色的成就和广泛的影响力成为南师音乐系的骄傲。1993年起,他开始担任南京师范大学音乐系的系主任、江苏省音乐家协会副主席等职务,这令年轻有为的他更是在工作中得心应手,大展鸿图。短短几年内,南师音乐系的音乐教育专业被评为“211”重点学科和省级重点学科,建立了音乐教育研究所,建成了江苏省第一个数码音乐实验室,最重要的是,音乐系成功地改制为音乐学院,为学院日后的学科发展奠定了基础。

尽管作为院长的俞子正行政事务繁忙,但他始终致力于声乐表演的教学和研究。他的学生众多,无论学生的天分和基础如何,俞子正向来有教无类,对待所有的学生从不吝提点拨疑。俞子正经过多年的演唱实践和潜心研究,自成一套独到的见解,不仅能一针见血地指出一些理论中的误导成分,更善于对症下药,深入浅出地为学生纠偏解惑,他的学生在国内外各种音乐比赛中获得很多奖项,有不少学生也已经成为教授,成为一些学校的学科带头人,成为各自岗位上的领导骨干。作为声乐专业的领军人物,他的学生遍及全国各地,他也常常幽默地说自己已经有好多代的徒子徒孙了,虽然他还奋斗在教学第一线,可是当他的学生和学生的老师们称他“俞老”或“老爷子”时,他总是很开心地接受这样的敬称。

俞子正不仅教学成果卓著,栽就了一方桃李,更是集多年所学,总结演唱和教学经验,为声乐教育事业贡献了专著《声乐教学论》和一套共八册的《声乐教学曲集》,其中他亲自翻译编配了几十首歌曲,以其严谨又形象的论述、鲜明又独到的观点、朴素又生动的文风在同行中获得很高的评价。其实,这些著述还不能将俞子正多年来的演唱实践和教学经验完全总结和囊括,还有更多的精辟观点和如珠妙语在他充满笔墨书香的琴室之中,在他对各类学生的言传身教之中。

然而,令很多同事不舍的是,2002年俞子正被调入上海师范大学担任表演艺术系主任,第三次告别了熟悉的随园,这一别就是整整7年,而南师音乐学院也因学校搬迁到新校区而逐渐撤出了随园,昔日歌声缭绕、琴声不断的随园沉寂了许多。

其实与南京相比,上海显然是一个更加有助于个人事业发展的好地方,对于音乐家而言,这里云集着更多的大师和同行,也有更广泛的国际交流机会和音乐市场,上海高校的办学条件和资金支持无疑更为优裕。这7年间,俞子正走过了很多地方,他在意大利、日本、韩国、香港、俄罗斯举行过数十场个人独唱音乐会,还到德国波恩在贝多芬的故居举行过音乐会;他应邀在全国多地举行学术讲座,指导各种层次的学生;他多次出访国外演出或担任国际音乐比赛的评委。

2008年,是南师大发展的重要年头,音乐学科建设亟须取得突破性发展,于是,南师大校长想到了在上海的俞子正,经过南京师范大学校领导的斡旋,俞子正重返南京,再任南师音乐学院院长。消息传来,多年的同事和朋友们人心大振。因为熟悉他的人都知道,没有人能比他更了解这里,没有人能比他对这里的感情更深,也没有人能比他更忘我地甘愿为这里奉献一切。在回到学院的就职会上,他只说了一句简单的话:“我回家了”,然后就开始干活了。因为在他的眼里,院长这个职务代表的从来就不是名利和荣誉,而是沉甸甸的责任。

在俞子正的带领下,南师音乐学院很快重新调整了工作重心,向着更高层次迈进,一扫多年来申报二级学科博士点失败的阴霾,先和美术等学院一起成功申报了“艺术学”一级学科博士点,一年后,由于学科门类的改变,他又带领学院再次成功申报了“音乐与舞蹈学”一级学科博士点,再一年后,取得“音乐与舞蹈学”博士后流动站,为学院的发展再次打下了一片更广阔的天地。当全院上下欢欣鼓舞举杯同庆时,俞子正筹划了下一个计划,他让音乐学院重返随园,重归那片根深叶茂的故园,他要让学院的梯队建设能够承接好几代人努力创建的家业,要让学院成为全国同行心目中的好学科……

透过随园厚重的学术气息,他的目光没有囿于随园,他担任了中国教育学会音乐教育分会声乐学术委员会的主任,要和全国声乐同行一起努力繁荣声乐艺术。他担任了江苏省音乐教育专业委员会理事长,希望和老师们一起为江苏的音乐教育改革作出更多有效的实践。他担任几个国际声乐比赛的评委,要让中国的声音在国际舞台上唱得更响。他写了优美的散文集、出版书法集、拍摄了无数精彩的摄影作品,用言传身教告诉他的学生,在艺术的殿堂里,美是相通的,智慧是无止境的……

座无虚席的随园音乐厅里,连过道里都站满了人,然而大厅里却是那么安静,全场的师生屏息凝神,注视着院长缓缓放下手中的毛笔,当那幅现场写就的横幅被小心翼翼地面向全场举起时,“随园之缘”四个挥斥方遒的大字赫然在目。是啊,岁月荏苒,聚散有时,如今终于在随园重新聚首,也只有一个说不清道不明的缘字才能解释这难以说尽的一切吧!

——“随园夜话”班主任沙龙10周年学术论坛活动掠影