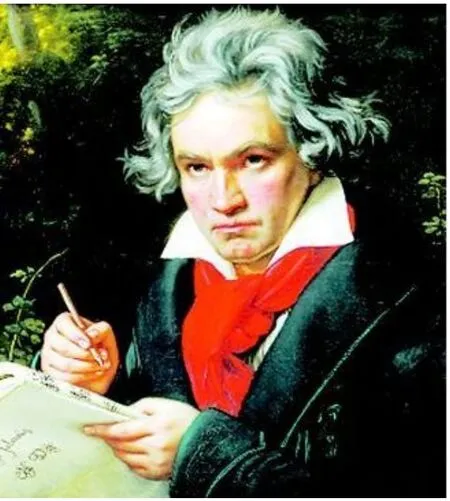

交响帝王

—— 贝多芬

文/杨晓琴

交响帝王

—— 贝多芬

文/杨晓琴

贝多芬的一生只创作了9首交响曲,相比海顿的108首、莫扎特的40余首,从数量上看,贝多芬确实很难与其匹敌。但是贝多芬的每一首交响曲都堪称经典之作,清晰地留下了那个时代以及个人的情感烙印,让我们深刻感受到18世纪启蒙运动赋予他的革命激情,以及个人生活的种种不幸促使他不断与命运抗争的英雄气质。

贝多芬从1795年就开始尝试进军交响曲领域,试图在这种大型的管弦乐领域有所建树。1799年,《第一交响曲》问世,这时贝多芬已经29岁,相对于莫扎特8岁创作第一部交响曲,贝多芬无疑算是大器晚成。与同一时期的钢琴奏鸣曲和室内乐的大胆创新相比,《第一交响曲》显得比较保守,第一乐章的慢板引子显然受海顿交响曲的影响,节奏、速度、力度以及乐章之间的对比都相对较弱。这显然是贝多芬的权宜之计,他在以一种更稳妥的方式让人们接受他作为一名交响曲作曲家的身份。但是,贝多芬从来就没有安于现状的时候,该曲已经在每个乐章都有了一些个性化的突破。第一乐章十二小节的引子充满了悬念以及对木管乐器轮唱式的独奏应用;第二乐章的速度比以往的交响曲都更快,情感也更丰富;第三乐章虽然标为小步舞曲,但因加入了圆号和小号等铜管乐器的演奏,音乐脱离了以往小步舞曲宫廷式的脂粉气,朝着更加动力化的风格发展;第四乐章先是慢板,片断的调性游移,直至快板部分,C大调音阶才明确地出现。《第一交响曲》的每个乐章都具有独创性,处处都隐伏着日后成为大师的成功因素。

1800年,贝多芬开始构思《第二交响曲》。这首作品从一开始就确立了军队进行曲的风格。第一乐章的动力性和戏剧性远远超出了第一交响曲,慢板的引子具有进行曲的风格,与后面的快板形成鲜明的对比。第二乐章采用罕见的小广板,如歌的旋律先由弦乐组奏出,紧接着由单簧管、大管以及圆号分别以弱音演奏,这种旋律的处理手法,无不预示着后来的舒伯特和柴科夫斯基等浪漫主义作曲家的管弦乐效果。第三乐章正式用更具动力化的谐谑曲取代了宫廷气质的小步舞曲。第四乐章的终曲充满了戏剧性的张力,力度的突然转换,戛然而止的动力性节奏、持续高涨的热情,都对当时听惯了柔和对比的维也纳人的耳朵提出了极大的挑战。从这部作品开始,贝多芬所特有的交响曲风格的雏形业已形成,强劲的力度、庞大的结构、匀称的形式、个性鲜明的主题无不预示着一种新风格的诞生。

从第三交响曲至第八交响曲,贝多芬进入了交响曲创作的核心时期。这一时期的交响曲创作完全摆脱了海顿和莫扎特的影响,形成了贝多芬所特有的英雄性和戏剧性,对音乐表现力的拓展达到前所未有的境地。贝多芬建立了一套全新的创作标准,激起人们热烈的反响,重塑了人们以往对音乐的认知。

《第三交响曲》又名《英雄交响曲》(1803-1804),是贝多芬交响曲创作生涯中的里程碑式作品,宏大的规模、深邃的思想以及大胆的革新,无不标志着古典主义交响曲的一次巨大飞跃。该曲原为《波拿巴大交响曲》,众所周知,贝多芬是以拿破仑为原型塑造了他心目中的英雄,高举反封建帝制旗帜的拿破仑成了贝多芬心目中给人类带来光明和温暖的普罗米修斯,是贝多芬理想的实现者。当交响曲完成之后,驻维也纳的法国大使馆正准备将其送至法国,献给拿破仑。此时的巴黎却传来“皇帝万岁!”的呼声,拿破仑称帝的消息快速传遍了欧洲,共和的梦想破碎了,一个封建帝制君主将欧洲的一线光芒又淹没在浓重的黑暗之中。愤怒的贝多芬将手稿的扉页撕成了两半,擦去了献词,出版时标题改为《为纪念一位伟大的人物而写的英雄交响曲》。

第一乐章,贝多芬对奏鸣曲式的结构做了极大的扩展,增强了乐章之间的对比性,展开部成为他揭示矛盾冲突的中心部分,长大的尾声具有了第二展开部的功能。第一乐章长达691小节,几乎比海顿的整部交响曲都要长大。当然,仅仅凭借这史无前例的长度,《第三交响曲》还不足以成为交响曲历史上的一座丰碑。更重要的是作曲家对音乐材料的有效组织与调性的合理安排,展开部出现的新主题、再现部前圆号的提前进入,以及尾声中对新主题的反复等等,不同的乐思仿佛被一条隐秘的红线贯穿,使这部规模宏大的作品获得了传统技法难以企及的统一性。

在第二乐章中使用“葬礼进行曲”是贝多芬的开先河之作。这首葬礼进行曲并不是悲观地哀鸣,而是为那些为自由献身的英雄们所写的史诗般的挽歌。缓慢庄重的速度、沉重的步伐,俨然送葬的队伍在缓步前行。低音提琴那昏暗沙哑的音色,愈发增添了悲痛的气氛。罗曼·罗兰曾将其比喻为:“全人类抬着英雄的棺椁。”

第三乐章更富动力的谐谑曲令人耳目一新,为之振奋。激昂的情绪、蓬勃的生命力,仿佛号召着人们勇往直前的革命精神,为终曲的胜利做了充分的准备。

第四乐章描写英雄通过奋力拼搏最终取得了胜利和凯旋。主题来自贝多芬1795年写的一首乡村舞曲。作曲家运用精湛的变奏技巧,对主题作了十次变奏,每次各不相同,使得音乐极具表现力。曲终之时,全体乐队聚集了所有的力量奏出雷鸣般的音响,将音乐推向高潮,展现了一派胜利狂欢的欢乐景象。

《第四交响曲》的结构规模又回到了早期交响曲的短小模式,这导致评论家们一度认为这是首风格倒退的作品。其实,这是贝多芬最具浪漫主义情怀的作品,舒曼的《春天交响曲》以及勃拉姆斯的《第一交响曲》无不受此影响。第一乐章大胆的和声,远关系转调以及对比鲜明的主题已经预示了新风格的诞生。第二乐章优雅精致,充满了曼妙的抒情,曾被舒曼赞为“犹如希腊风格般纤细、精巧。”谐谑曲乐章在传统的三声中部增加了两次反复,以五个部分的结构代替了传统的三段式。第四乐章持续跑动的十六分音符给音乐增添了无穷的活力。

从风格气质上看,《第五交响曲》是《第三交响曲》的延续和发展。该曲作于1804-1808年期间,又名《命运交响曲》。在此期间,贝多芬耳聋的情况日益加剧,医生告知他将会双耳失聪,这已是致命一击,与贵族小姐奎洽尔蒂爱情的无疾而终,无疑又是当头一棒。虽然贝多芬生来就桀骜不驯,叛逆粗暴,但来自疾病的折磨以及失恋的双重打击仍然一度让他脆弱到想要一死了之,并写下了著名的海里根斯塔特遗书:“啊,我怎能承认,我身上的一种感官出了毛病。这种感官在我理应比别人更完美;……我已得不到与人交往的乐趣,不再能与人进行深入而微妙的交谈,不再能与人互吐衷肠,几乎万分孤独。……我将抱着快乐的心情去迎接死亡。……死亡,你来吧,什么时间到来都可以!我将勇敢地迎接你。”

经过一番对死亡的思考,终究对艺术的热爱以及顽强不屈的性格将贝多芬从死神的身边拉了回来,转而投入到更加积极的创作中。《第五交响曲》在戏剧张力和矛盾冲突方面达到了前所未有的高度,种种情绪的对峙,矛盾的尖锐化都得到了最集中的体现。第一乐章斩钉截铁的四音动机——“命运动机”是整部交响曲的核心音型,以各种形式在乐曲中反复出现,一系列惊心动魄的斗争场面在这个动机的发展中展开。第三乐章是以命运动机写成的一首谐谑曲,是戏剧性谐谑曲的最高典范。英雄在末乐章高唱胜利的凯歌,正义终于战胜了邪恶。为了这一刻的爆发,作曲家首次在交响乐队里加进了长号、短笛和低音大管等乐器,拓展了交响乐队的音色,使音乐显得更加辉煌、雄壮。人们从“黑暗走向光明,通过斗争走向光明”的理想最终得到实现。

《第六交响曲》(1808)是贝多芬热爱大自然的生活写照。创作这部作品时,正值作曲家在海里根斯塔特小镇休养。贝多芬克服了病痛的危机,漫步在乡间的小道上,在美好的大自然中寻找心灵的慰藉,泥土的清新与鲜花的芬芳让他流连忘返,力图用音乐记录这美好的一切。这部交响曲再一次显示出贝多芬对传统的突破,不仅突破了传统四乐章的结构,采用五个乐章的形式,并且每个乐章均有标题。在海顿、莫扎特等古典主义作曲家的手中,交响曲都是作为纯器乐作品构思,作品通常以编号标注,并没有加以标题的先例,更不用说在乐章中加入标题了。为了让听者准确理解作曲家的意图,贝多芬为每一个乐章都加上了明确的标题:“到达乡间所唤起的愉快感受”、“溪边景色”、“乡民欢乐的集会”、“暴风雨”、“暴风雨后愉快和感恩的心情”。第一、二、三乐章描写了一片怡然自得的田园景色,牧人们悠闲地吹着牧笛,羞涩的恋人窃窃私语,杜鹃和布谷鸟在欢快地鸣叫,在欢乐的波尔卡舞曲伴奏下,村民们跳起热烈的舞蹈。第四乐章,低音提琴昏暗的震音预示着雷电即将来袭,小提琴快速的跑动、木管的长音,仿佛乌云翻滚,狂风呼啸。乐队强力的全奏似晴天霹雳,天空下起了倾盆大雨。第五乐章,暴风雨过后,空气更加清新,小草挂着水珠,彩虹装点着湛蓝的天空。温婉的曲调仿佛人们在感恩大自然的美好,人们洋溢着快乐幸福的微笑,再一次欢歌起舞。

《第七交响曲》是《第五交响曲》的姊妹篇,稳固的音型、充满活力的节奏,与《第五交响曲》如出一辙。该曲创作于1811-1812年,贝多芬刚从波西米亚温泉镇特布利兹疗养回来,精力充沛、情绪饱满,思想活跃。每个乐章都具有鲜明的舞蹈节奏,被瓦格纳称为“舞蹈的礼赞”。第一乐章贯穿着充满活力的八分音符和十六分音符组成的附点三连音的节奏型。第二乐章力度的扩张、音区的扩展,预示了《第九交响曲》第一乐章长大的引子部分。谐谑曲与《第四交响曲》的第三乐章一样采用重复三声中部的五部性结构。末乐章宏大的音响力量和无限的节奏动力圆满地结束了整部交响曲。

《第八交响曲》娇小玲珑,是贝多芬九首交响曲中最短小的一首,被其称为“小交响曲”。作品回归到海顿晚期交响曲的创作风格,是对传统的回顾与膜拜。第二乐章的慢板温婉动人,固定的三连音型在第四乐章转换为疾驰的快板。长大的尾声蕴含着精巧的设计。

《第九交响曲》是贝多芬晚期唯一的一部交响曲,作曲家用了近10年的时间来雕琢这部举世之作。虽然这时他已经听不到任何外界的声音,但从他内心流淌出来的旋律却是如此的完美。这是一部充满了哲思与英雄性的作品。既是他最后的杰作,也是其人生经历和理想的最后回顾。在这部作品中,贝多芬再一次发挥了他惊人的创新精神,前所未有地在交响曲中加进了人声的合唱,歌词采用席勒的诗作《欢乐颂》。第一乐章是一首悲壮的叙事诗,既有黑暗的统治,也有争取自由的英雄气概。第二乐章打破传统,将谐谑曲提前出现,延续了革命的激情,充满了前进的动力。第三乐章,退去了前面两个乐章昂扬的斗志,是贝多芬最富有诗意的乐章,宁静的气氛和抒情的旋律仿佛是对人类命运最深切和最温暖的沉思。第四乐章恢弘博大,欢乐颂的主题在经过长达91小节的引子之后方由大提琴和低音提琴奏出,并随即扩展到中提琴、小提琴、木管和铜管组,在器乐音乐将这一主题奏至辉煌的顶点时,人声顺势而入,独唱、重唱与合唱队的逐渐加入,将音乐推向宏伟的高潮,他们高唱着自由、平等、博爱的理想:“欢乐女神、圣洁美丽,灿烂光芒照大地,我们心中充满热情,来到你的圣殿里!你的力量能使人们消除一切分歧,在你光辉照耀下面,人们团结成兄弟。”音响的洪流激荡在人们的心中,欢乐的情绪蔓延至每一个角落,打击乐器爆发出前所未有的威力,宣告整个人类亲如手足、欢乐团结的理想。《第九交响曲》通过对全人类命运的深切关注以及在音乐技法上的大胆创新,成为交响曲这一体裁的登峰造极之作,正如瓦格纳所说的那样,贝多芬《第九交响曲》“就像站在全人类艺术史上一个崭新时期的里程碑面前一样”。