大城市住房建设中的空间失配及其成因解析——以上海市为例

彭敏学

0 引言

我国城市土地与住房制度的改革恢复了城市住房建设中的空间竞价原则。大都市区化过程中城市空间的非均衡发展改变了住房发展所依附的空间结构。在大城市人多地少空间约束下,住房建设的空间失配深刻影响着大城市的住房发展绩效,已成为引发当下住房问题的主要原因之一。

对空间失配命题的传统研究主要关注就业与住房两方面的空间匹配。有学者[1]认为,在城市急剧扩张的过程中,大都面临着不同程度的人口空间失配问题。居住与就业的空间分离,升高了低收入阶层的通勤成本,也导致了交通拥挤、社会隔离等社会问题[2]。在有限空间资源的约束下,竞价原则势必将影响商品住房的建设选址,而保障性住房建设也存在不同程度的空间“错置”问题[3-5]。国外学者[6]通过空间分析发现黑人等少数族裔的居住与就业分离导致了贫困和失业率升高,并产生了社区衰败、犯罪率上升等一系列社会问题。除了社会可接受性外,工作机会的空间失配、交通方式的局限以及住房政策和消费者歧视都是导致空间失配的重要因素[7]。

住房建设的空间失配也可以从住房市场的空间分割视角展开研究。因为住房具有耐久性、空间固定性、多样性等特征,相对于特定的住房需求而言,可选择的交易范围非常有限。城市住房市场本质上是围绕特定就业中心与居住地形成的“中心—外围”市场联系。由于“成熟区位土地短缺”和“有效空间”粘性供给的约束,使得住房产品的消费必须经由“空间替代”才能实现。一旦空间替代被打破,就会造成住房供给的空间失配,进而形成市场的空间垄断,降低住房供给的效率,最终影响社会的和谐稳定。

市场条件下大城市的外向扩张,会不可避免地形成人口与就业的空间分离,进而导致不同程度的住房空间失配。在西方大城市,空间失配往往表现为种族隔离等社会问题。但在我国快速城市化过程中,住房空间失配更多表现为一种大都市区化过程中出现的空间经济问题。探求在空间增长的过程中降低“空间失配”不利影响的政策措施,将是解决大城市住房问题的关键之一。为此,本文以上海为例,从市场分割的视角入手分析上海市住房建设的空间失配问题,并延伸讨论住房建设空间失配的影响及其成因机制。

1 大城市“就业—居住”空间中的“核心—外围”结构

1.1 大都市区化引发巨量住房需求

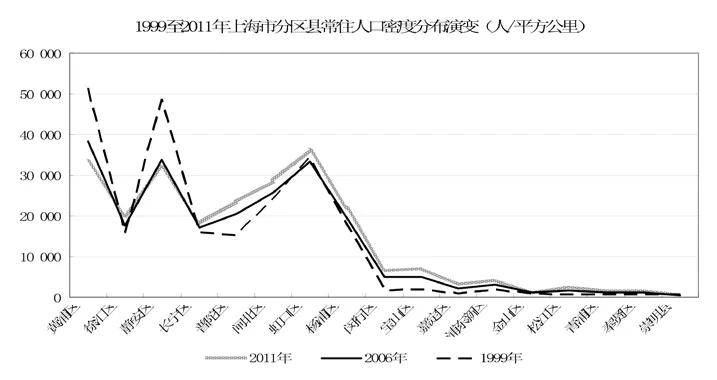

供应方式与空间选址是决定住房供给效率的关键因素。在快速城市化背景下,上海市常住人口从2000年的1 640万增加至2011年的2 347万。生产活动与生活消费在大城市全域范围内的统一布局推动了大城市及其周边地区的大都市区化进程。1999年至2011年间常住人口分布发生了巨大的变化,中心城区人口密度的降低、外围地区人口密度的上升,人口密度分布曲线变得更为“平坦”(图1)。中心城区人口过于稠密的状况得到了扭转。大都市区化改变了住房需求的基本空间分布。

城市大都市区化延展了住房建设的空间边界,使容纳大规模常住人口成为可能。而住房供应的市场化改革则释放了房地产市场生产力,在很大程度上提高了城市居民的居住水平。上海市区人均住房居住面积从1978年的4.5m2/人增加至2008年的16.9m2/人。住房建设在空间上全面铺开的同时,上海市住房供应结构也完成了由“福利性”住房主导向以“商品化”住房主导的转变。全市租用商品房和购买商品房的比重由2000年的15.5%上升至2010年的69%。租用公房、购买公房与经济适用房的比重由2000年的52.6%减少至2010年的16%。住房供应的全面商品化与城市空间的外拓改变了各类住房的数量供应结构与空间分布结构。

1.2 大城市“就业—居住”空间中的“核心—外围”结构

尽管大都市区化促成了产业与居住的外拓,在总体上达到了外向疏解的目标。但过程中“就业”与“居住”之间匹配程度的巨大变化则深刻影响着住房的有效供给。引入就业—居住空间偏离指数Oij分析上海的就业—居住空间偏离情况。公式中Oij是j区第i年份的就业—居住偏离指数,Wij为j区第i年的就业人口数,Wi为全市第i年份的就业人口①在不考虑偏好差异的情况下,就业与居住的空间分布越均衡,区域内住房资源的利用率就越高。本文就业人口采用全社会从业人口表示,居住人口采用常住人口表示。;Rij为j区第i年份的常住人口数,Ri为全市第i年份的常住人口。当偏离指数等于1,表明区域内的就业与居住功能相对平衡;指数大于1或小于1,表明区域内居住与就业存在空间失衡,大于1表示就业人口比重高于居住人口比重,反之亦然。

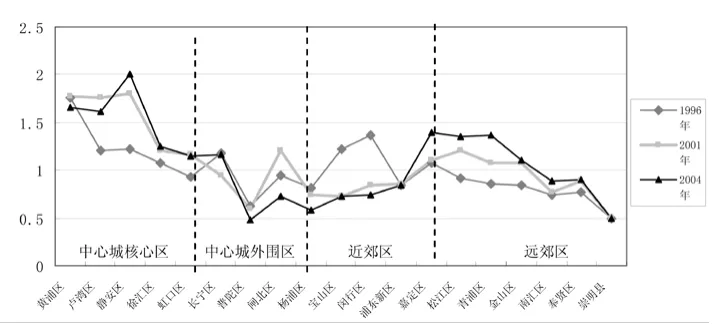

空间断面分析表明,从1996年到2004年之间,上海就业—居住空间结构发生了较大的变动。随着“退二进三”空间战略不断深化实施,上海中心城区核心地区吸纳了大量面向生活服务的商贸业与创意、研发、管理等现代生产服务业的就业机会,其就业中心地位得到了进一步强化②关于上海城市空间范围界定主要有4种方法(彭震伟,2002;高向东,2004;汤志平,2004),即方向距离法、行政区划法、环线划分法和圈层距离法,其中行政区划法因较易获得既有的统计口径数据而成为界定城市空间范围的主要依据。为了简化分析,将上海全市划分为四个空间范围,其中“中心城核心区”包括:黄浦区、卢湾区、徐汇区、静安区、虹口区;“中心城外围区”包括:长宁区、普陀区、闸北区、杨浦区;“近郊区”包括闵行区、宝山区、嘉定区、浦东新区;“远郊区”包括:金山区、松江区、南汇区、奉贤区、青浦区和崇明县。(图2)。而杨浦区等中心城外围地区却经历了生产性企业外迁、居住空间大规模进驻的“换血”过程,“就业—居住”空间偏离指数逐步降低。由此,就业—居住指数在中心城核心地区与近郊地区之间的落差进一步加大(图2,图3)。

图1 1999年至2011年上海市分区县常住人口密度分布演变 单位:人/km2

图2 上海市城市空间层次划分示意图

图3 1996年至2010年上海市各区县就业—居住功能空间失配情况 单位:偏离指数

与此同时,在新城建设的推动下,郊区产业与居住空间得到了快速扩展。经过多年发展,嘉定、松江、青浦三区已经形成了较为成熟的建成区。但就业与居住的扩展并非是同步进行的。从1996年、2001年、2004年的数据可以看出,“就业—居住”偏离曲线呈间隔外向波动的趋势。产业空间的外向布局带动了郊区居住空间的发展。在居住与生活服务设施不断完善的带动下,近郊宝山、闵行等区就业与居住逐步走向均衡。而随着产业空间的进一步外拓,近郊外围与远郊地区的松江、青浦等区就业比重逐年升高,已成为重要的就业集聚空间。

注:住房建设数据根据上海统计年鉴2004年至2006年统计数据平均值整理,并进行标准化处理而成,就业—居住偏离指数根据2004年上海市地方志从业人口和常住人口数据统计分析得出,并进行标准化处理。

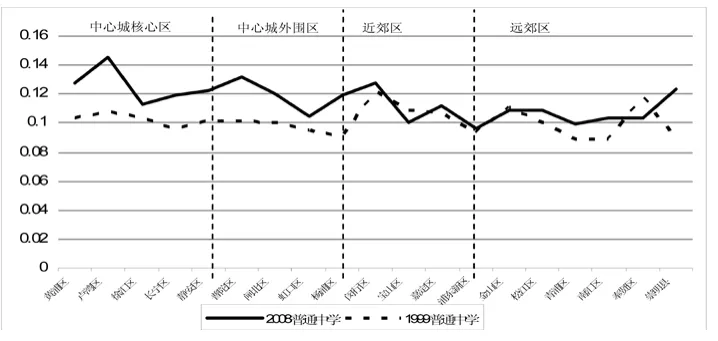

图5 上海市1999年至2008年分区县普通中学教育阶段教职工与在校学生人数比 单位:100%数据来源:2000年与2008年《上海市统计年鉴》。

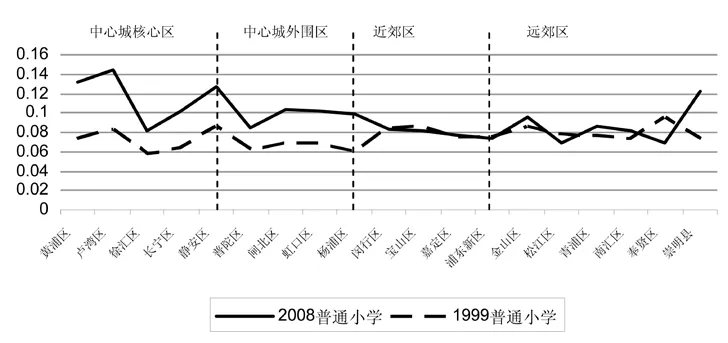

图6 上海市1999年至2008年分区普通小学教育阶段教职工与在校学生人数对比 单位:100%数据来源:2000年与2008年《上海市统计年鉴》。

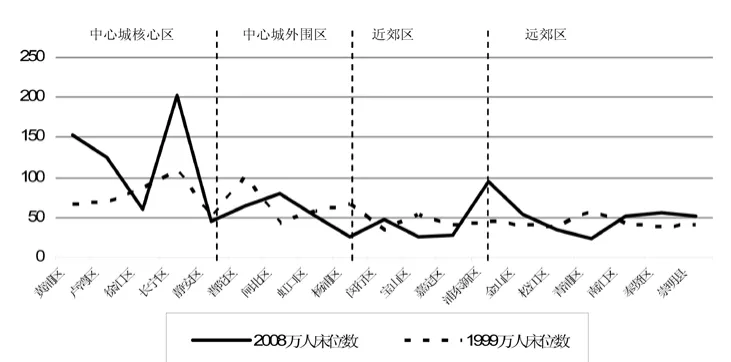

图7 上海市1999年至2008年分区县医疗卫生条件对比 单位:床位/万人数据来源:2000年与2008年《上海市统计年鉴》。

分析表明,尽管从就业—居住分布的均衡度看,上海已经具有向“多中心”发展的趋势,但是若考虑中心城核心区与外围区就业与居住的绝对规模,“核心—外围”的空间结构仍未打破。尤其在中心城内核心区与其周边地区的“核心—外围”地区之间就业居住偏离程度进一步加剧。

2 大城市住房建设中的空间失配现象

2.1 增量住房建设的空间偏离

不同于计划经济时期围绕企业或机关单位的“工人新村”和“机关大院”等形式的建设模式,市场化条件下“就业—居住”的统一组织非常困难,两者间的空间偏离往往难以避免。截取2004至2006年上海市各区县新增居住房屋面积、实际销售住房面积、新建竣工住房面积指标数据,将增量住房建设数据与“就业—居住”偏离指数进行标准化对比可以看出,上海市的住房建设大都位于中心城外围和近郊地区,与就业集聚区的空间分布存在明显的空间错位。

过大的偏离将加大通勤成本,增加交通负担,影响住房资源的配置效率。在用地紧缺的限制下,中心城核心地区的住房建设量低于平均水平,与就业集聚水平相差悬殊(图4)。很明显,中心城核心地区因为用地的限制无法提供与就业相匹配的居住空间,其住房稀缺的问题很难得到缓减。虽然近远郊相邻地区住房建设规模和就业比重都较大,空间匹配程度较高,但在生活服务等城市功能发育完善之前,近郊区大规模的增量住房建设很难形成有效的住房供给。尽管2004年至2006年间上海近远郊交界地区的年均新增居住房屋面积总量较大,但实际销售的住房面积比重却比较小。部分新增住房建设并未能形成最终的“有效供给”。

2.2 公共设施的极化供给

住房消费涉及到包括公共服务设施在内的一篮子物品与服务。居住公共服务设施的供给是住房选址的重要考量因素。在市场化条件下,增加城市交通和市政设施等公共产品的供给能够提高住房的区位替代性,利于居民在不同地域之间“用脚投票”,促进楼盘之间的竞争,起到平抑整个城市房地产价格的作用[9]。

然而在实际的住房建设中,公共服务设施却未必能与住房建设形成良好的配套。为了推动城市功能的调整、确保重大项目建设,上海规划了宝山、嘉定、青浦、松江、闵行、南汇、浦东等7个区共15个基地,规划总用地面积约21km2,规划总建筑面积约2 132万m2。但类似近郊进行大规模住房建设的同时,教育、医疗等公共服务设施的供给却未能同时跟上。通过对比统计数据可以发现,虽然1999年至2008年间中心城区与远郊边缘地区的教育与医疗服务条件都得到了进一步的提升,但是中心城核心地区的服务水平的改善程度远高于近郊地区(图5-7)。与住房供给紧密相关的公共服务设施供给未能与中心城区人口导出和住房建设趋势相吻合。

相对于住房建设的“郊区化”趋势,1999年至2008年间上海基础教育和医疗服务的供给都呈现出向中心城“空间极化”的趋势。公共服务供给的中心集聚与城市住房建设的外向拓展之间存在一定的“空间错位”。虽然住房选址在近郊地区,但居民对中心地区公共服务设施的依赖并未消失,城市中心地区住房的吸引力远远高于近郊地区。这在很大程度上放大了中心城区住房资源的相对稀缺性,引发了开发商对中心城区优势区位住房建设用地的争夺。

2.3 轨道交通建设中的空间问题

“空间失配”不仅源于住房与就业间距离要素的影响,限制居民到郊区就业的主要障碍也不仅是地理上的距离,空间失配的根本原因是不同居民之间“交通模式”的错置,缺少有效的以小汽车为主的个人交通方式。合理的交通设施建设将促成城市住宅建设的有效空间扩展[10]。对于我国高密度的城市发展而言,大运量的轨道交通系统可以使城市近郊区摆脱地理空间位置的牵制,延伸大城市住房供给的有效边界,提高城市住房和公共服务设施乃至城市整体土地资源的利用效率。

但是,当下轨道交通的建设仍有待改进。以上海为例,中心城区轨道交通站点的布局无法与中心城区的公共服务中心形成充分的空间耦合。郊区轨道交通站点的分布具有明显的地面“公交化”特征,即近郊区站点间距较小,站点的密集布局又与普通公交产生了竞争,阻碍了轨道交通与巴士等公交方式的接驳组织[11]。根据上海市第三次综合交通调查数据,上海市居民使用轨道交通平均出行时间为50—60min,而其中车站两头接驳时间平均达到30min,占到出行总时间的50%,轨道交通线路之间的平均换乘时间也高达8min。轨道交通使用者中60%为沿线步行客流,轨道交通站点辐射范围较小。

在郊区轨道交通建设中,地方区县较大的土地支配权和利益驱动使轨道站点选址一再加密,现实中轨道公共交通的建设仅仅惠及了沿线附近区域的少量居住区块,未能与接驳巴士、巴士等普通公交方式相衔接,降低了大运量轨道交通的空间组织效能,最后导致轨道交通与住房建设用地间的错位,将住房竞争局限在以中心城为主的空间内,减少了城市居民对住房的选择余地。

2.4 大城市住房供给的空间失配

除了居住与就业、公共服务设施和交通条件等中观层面的功能耦合,微观层面的住房供给结构亦是决定整体住房供给效率的重要因素,过于商品化的供应方式势必将导致住房供给的空间失配。

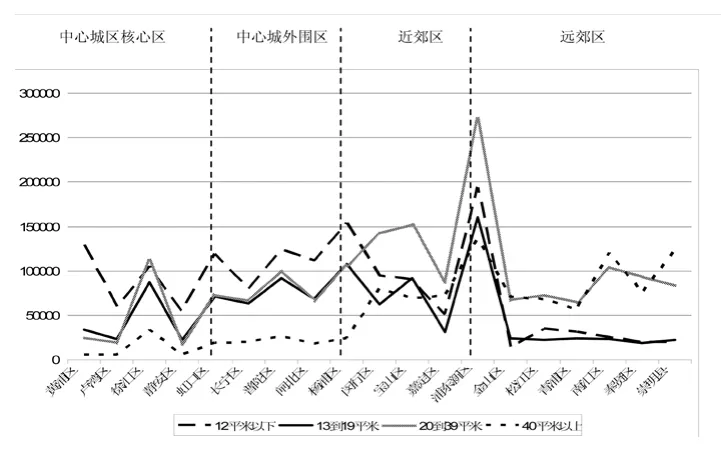

以“单位”配给为主的计划体制在城市中心地区留下了大量的小户型住房。以上海市为例,在住房改革初期的2000年,中心城核心地区大量人均面积小于12m2的住房的比例远高于其它类型住房,很好地满足了企业、机关工作人员的住房需求。在中心城外围近郊地区,人均住房面积高于20m2的家庭户数则较高。在远郊区,除了少量工业基地配套建设住房以外,大都为人均40m2以上的村镇自建住房。不难发现,中心地区小户型住房比重偏大,而外围地区大户型住房比重偏大,从中心城核心区到近郊区,各类住房之间的比重关系呈现出“空间反转”(图8-9)。计划导向的住房供应在“城”与“乡”之间划定了严格的界限,城市与乡镇不同的住房供应方式形成了改革初期住房市场的空间分割。

在“退二进三”城市更新与旧城、旧里改造的不断推进下,大量商品住房住区的建设大大改变了各区位的住房供给结构。新的建设规范和新住房需求的引入,提高了较大人均面积住房比重,抬高的住房门槛将中低收入群体排挤出了城市中心。尽管商品化建设降低了中心地区较小人均面积住房的供给,但以原有公房为主的大量小户型存量住房的存在还是保持了城市中心地区住房消费的选择性,避免了因单一大户型商品住房供给引起空间垄断。但随着商品化开发的不断铺开,这一“先天优势”再也难以阻挡由中心区位垄断所引发的住房矛盾。

2005年以来,针对住房建设中存在的问题,国家采取了一系列政策进行调控,试图改变增量住房的供给结构。在2006年“国六条”“70、90”等调控政策的影响下,中心城核心地区人均40m2以上住房的比重得到了有效的控制,大量90m2及以下中小户型住房的建设丰富了供给结构。但在商品住房建设全面铺开的影响下,核心地区与外围地区之间在住房供给上呈现一定程度的“同构”化趋势,表现为中大户型住房供给比重上升,小户型住房的增量供给大幅度降低。这使得城市外围地区住房需求难以在中心城核心区实现“住房条件换距离”的空间替代。

与此同时,“两个一千万”等大型住房安置基地的建设提高了郊区小户型住房的比重。近郊与远郊地区的人均19m2以下的住户比重得到了快速提升。而国家禁止别墅等住房类型开发的政策在一定程度上抑制了近郊区大户型住房供给的增长,减少了中心城区溢出的高端住房需求在近郊区的替代性选择。可以推理,在刚性的住房消费要求下,大量的住房需求将被“固化”在中心城区,加大中心城区的供需矛盾。

3 住房建设空间失配的市场影响

3.1 导致住房价格的快速上涨

图8 上海市2000年各分区按人均住房面积分的城镇家庭户数(户)

图9 上海市2010年各分区按人均住房面积分的城镇家庭户数(户)

图10 2000年至2006年上海市各分区住房销售价格变化 单位:元/m2

图11 1998年至2005年上海市批准预售住房面积的空间分布特征 单位:万m2数据来源:1999年至2006年“上海市房地产市场”统计资料。

住房供给空间失配最为明显的影响就是住房价格的快速上涨。因为城市中心地区住房需求的增长无法通过既有空间结构外向的延展而解决,市场的空间分割③空间分割:源于住房自身的特殊商品属性,住房市场具有天然的“分割”特征。空间垄断使城市住房具有一定的分割特征,难以形成统一的市场。将引发开发商的垄断定价,中心地区的住房价格将以超出人们预期的速度上涨。而与此同时,因为近远郊地区的住房建设难以为中心城区的住房需求提供有效的替代性供给,中心城区的市场压力难以充分传递给郊区住房市场。

以上海市为例,在2000年至2006年间,中心城核心地区的住房价格发生了连续快速的上涨,其幅度远远大于近远郊地区(图10)。进一步考察2004年至2006年3年间各区县住房交易均价的变化情况可以发现,中心城核心地区的住房价格涨速要远高于近远郊地区,局部区域的住房价格变动具有明显的“空间极化”特征。

正是在上述空间分割的市场环境下,开发商通过扩大市场份额或是提供高端住房产品而形成市场势力,以及获得垄断收益。不断推高的地价难以阻挡开发商对于城市中心区以及那些增量土地稀缺的优势区位的觊觎。2000年以来,在北京、上海、广州、厦门等大城市的中心城区,开发商为了获取中心地区的垄断利润,对优势区位土地趋之若鹜,导致土地溢价过高,进而导致“地王”频现。

3.2 造成中低收入群体的空间锁定

市场化改革瓦解了计划时期通过以职业与岗位等管理体系为依据的住房过滤链条。在价格机制影响下,住房资源的初始分配偏向于高收入群体,低收入群体的住房配置无论在建设规模上还是在区位选址上都未受到足够的重视。在空间垄断盛行的市场条件下,卖方市场中差别化的住房开发策略势必将降低城市居民的住房福利。

在空间分割条件下,中心城区住房供给的逐步“大户型化”趋势对低收入群体十分不利。在城市中心区,低收入群体难以支付高企的住房开支,又难以获得小户型、低价格的住房供给。大量外来低收入群体的住房需求只能转向“群租”小区④即“将居住房屋分割搭建若干小间,按小间或按床位出租或转租”,该定义来源于上海市《关于加强居住房屋租赁管理的若干规定(试行)》。和“城中村”等非正规住房。中心城区保障性住房的供给不足,又阻碍了低收入群体住房需求的过滤升级。低收入群体被固化在城中村等“非正规”的住房供给中,难以得到疏解。住房市场的空间分割形成了一种对低收入群体的空间锁定(Spatial Lock-in)不但增加了城市中心地区城市管理的困难,还推高了村民对于高租金的回报预期,使城中村的改造举步维艰。

3.3 降低“多中心”规划实践的空间绩效

在城市的功能、结构和形态之中,功能的变化总是呈现出先导性,结构往往具有一定的惯性,滞后于功能的变化[12]。在规划引导下,政府部门积极推进人口疏解、产业外迁和郊区建设,努力促成“多中心”的空间结构,提高大城市的整体空间效率。但类似规划目标的实现却往往滞后于实际空间过程中的住房建设。短期内就业、公共服务、居住等城市功能难以达到理想的匹配状态,由此造成的空间分割会加重外围地区对城市中心的功能依赖。一旦这种依赖随着空间增长循环累积成为一种市场压力,降低中心地区住房市场的配置效率,进而弱化“多中心”导向的空间绩效。

以上海为例,为了更好地在全市范围调配空间资源,2006年市政府制定了“1966”的空间规划体系:即1个中心城、9个新城、60个左右的新市镇和600个中心村。为了适应空间网络化分工协作的要求,又提出了“多中心、组团型、交叉式空间发展模式”。但上述“多中心”的空间实践并未能规避住房建设中的种种矛盾。上海的案例表明,新城建设和郊区就业中心的形成并不是改善住房供给效率的充分条件。因为在以增长为导向的城市建设中,“多中心”空间结构带来的空间红利,极可能被转化为垄断利润,为地方政府与住房开发商占有。而保障性住房往往被排挤在有效的空间边界之外。这无疑将导致劳动力市场的空间分割,既不利于综合性就业中心的形成,也会反过来降低“多中心”结构的空间绩效。

4 大城市住房空间失配的成因解析

4.1 过于商品化的住房供应

以商品住房为主的供应体系必然会导致不同程度的空间垄断,并随着住房建设的增量式扩张导致结构性的矛盾。将住房政策与空间规划有机结合已经成为新加坡、香港等高密度大城市解决住房问题的重要手段。除了在中观层面力保就业与居住功能的藕合,对微观区位内的住房供给做出了明确安排至关重要,尤其是由政府托底供给的中低收入群体住房。其成功的经验是:通过完整的政策设计,将各类住房的供给与空间资源配置有效结合,减少住房市场过滤的空间摩擦,进而提高住房的整体配置效率。

反观我国,住房政策在保障低收入群体住房建设的空间资源配置方面明显缺位。增长导向的空间策略与住房商品化供应的结合虽然在短期为政府创造了巨大的经济收益,但也造成了中心地区因商品住房 “高档化”供给和偏远地区保障性住房无效供给而造成的住房低效配置问题。对此,宏观调控政策提出了对商品住房开发中的户型比重要求,政府采取了“70、90”政策控制商品住房开发,组织实施限价配套商品房,推进企业存量土地上中低价格住房建设,试图调节微观住房供给结构。可以预见,此类政策与空间规划的耦合将有助于改善整体的住房供给效率。

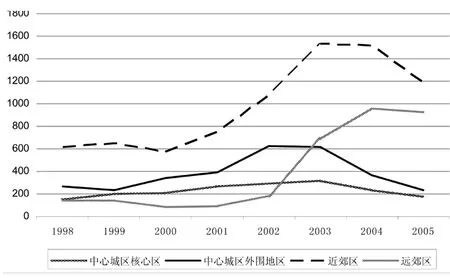

4.2 圈层累积的住房建设

与美国等西方国家的城市不同,我国大城市中心城区的衰退并没有伴随郊区化进程,郊区化的动因也决非是人口从中心向外围单向疏解。我国大城市扩展中以成熟城区为中心的圈层累积蔓延放大了城市空间增长中的住房需求。以上海市为例,1998年以来动拆迁区域逐渐由中心城区向近郊区扩展。2003年以前,中心城区的动迁户数量占比最大,而2003年之后,近郊地区逐步取代中心城区,成为动迁户数最多的地区。与之相对应,住房的大规模建设与城市空间的外拓同步经历了一个“均衡拓展”与“圈层蔓延”的过程。截取1999年至2005年上海市批准预售住房的面积分布来看,住房供给的重点区域经历了从中心城外围和近郊地区,向近郊地区和远郊地区的演变。2003年开始中心城外围地区的住房供给规模开始逐步减少,而远郊地区开始成为住房供给的重要来源(图11)。

在郊区就业中心发育成熟之前,城市住房的建设始终围绕原有中心呈圈层式扩张。在空间增长持续推动下,大城市人口增长、空间扩张,空间竞争、住房市场垄断,空间套利交易、住房价格上涨等现象形成了一个演进循环。总体而言,都市区化引发人口的集聚与城市空间扩展,扩大了住房市场的空间范围,同时引发区位竞争。因为短期市场分割下无法进行住房的弹性供给。住房市场规模扩张将推动住房市场历经空间扩张、区位竞争和市场分割,与此同时住房的空间失配不断累积,逐步降低城市住房的供给效率。

4.3 缺乏协调的住房行动

各个层次的住房建设行动都有着预设建设目标与明确的供给对象,但具体的供给与需求往往因为缺乏有效的协调机制而难以得到有效整合。因为相对于城市产业、居住空间的战略性规划安排,住房建设计划大都源于近期城市建设需要,与完善的住房政策要求相比,两者在目标设定与实现机制上都不同。例如,上海市为了确保世博会、轨道交通、中环线等重大工程项目和一批重点旧改项目的动迁用房需求,从2003年开始大规模启动市政动迁配套安置住房建设。但这些基地的选址却未与城市总体规划所确定的新城建设有效协调。

正如计划体制下 “单位”分配制背后是政府产业建设决策与居民住房选择的高度一致。假若政府的种种增长行动与分散的住房开发及消费行为之间协调一致,政府以“多中心”为导向的空间增长策略必将扩展住房的有效供给,大城市的整体住房矛盾也将得到缓减。然而,市场条件下,地方政府主导的住房基地选址未必与分散的住房市场选择相一致。因其极高的投资门槛,以及对空间资源的大规模需求,需要由地方政府从城市整体角度出发进行规划布局和建设,是城市政府代理下的集体决策。然而,城市居民每一次住房需求的满足都建立在市场个体需求基础上。在有限市场信息的限制下,单项住房需求的满足,包括住房的区位选址、住房类型的选择等,都是在分散的个体决策下进行的。

5 结语

快速城市化推动下的人口规模增长形成了巨大的住房需求,而大都市区化过程中住房供给的空间失配则放大了住房的供需矛盾。在增长导向的城市空间扩张过程中,单一商品化的住房供应无法修复住房建设中的“空间分割”问题。低效的住房建设将引发交通拥挤、社会隔离等其他城市问题,并影响城市就业与劳动力的流动性,导致城市整体低效运行。通过包括规划在内的公共政策干预破解“核心—外围”空间分割下的市场垄断结构,提高空间资源的配置效率,是缓解当下以及未来大城市住房问题的关键所在。

对于快速增长中的大都市而言,住房建设的根本要求在于与就业形成良好的空间联系,以支撑城市劳动力与消费市场的高效运转。在过于商品化的供应体系下,“多中心”导向的空间结构调整很难从根本上缓减住房市场中的空间分割。中观层面居住、交通、就业等功能的空间藕合与微观区位“多层次”住房供应的有效结合是解决大城市住房的必要条件。但这有赖于政府城市建设集体行动与居民分散的住房选择之间的有效契合。地方政府在注重产业发展、新区开发的同时,不能仅仅关注中观层面空间结构的调整,而更需要重视微观层面的住房供给,应当为微观的住房需求,尤其是为中低收入群体增加住房选择。

References

[1]孟繁瑜,房文斌. 城市居住与就业的空间配合研究——以北京市为例[J]. 城市发展研究,2007(6):87-94.MENG Fanyu,FANG Wenbin. An Investigation on the Spatial Matching in Being between Urban Residence and Employment[J]. Urban Studies,2007(6):87-94.

[2]宋金平,王恩儒. 北京住宅郊区化与就业空间错位[J]. 地理学报,2007(62):387-396.SONG Jinping,WANG Enru. Housing Suburbanization and Employment Spatial Mismatch in Beijing[J]. Acta Geographica Sinica,2007(62):387-396.

[3]钱瑛瑛,陈哲. 基于空间失配理论的上海市中低价位商品房选址研究[J]. 现代城市研究,2007(3):31-37.QIAN Yingying,CHEN Zhe. Site Selection of Mid & Low Priced Housing in Shanghai Based on Spatial Mismatch Theory[J]. Modern Urban Research,2007(3):31-37.

[4]李纯斌,吴静.“ 空间失配”假设及对中国城市问题研究的启示[J]. 城市问题,2006(2):16-21.LI Chunbin,WU Jing. The Spatial Mismatch Hypothesis and Its Implication for Studies on China’s Urban Problems[J]. Urban Problems,2006(2):16-21.

[5]郑思齐. 城市经济的空间结构:居住、就业及其衍生问题[M]. 北京:清华大学出版社,2012.ZHENG Siqi. The Spatial Structure of Urban Economy:Housing,Jobs and Related Urban Issues[M]. Beijing:Tsinghua University Press,2012.

[6]约翰•凯恩. 关于空间失配文献的先导性观点[J].城市研究,2004(41):7-32.Kain John F.. A Pioneer’s Perspective on the Spatial Mismatch Literature[J]. Urban Studies,2004(41):7-32.

[7]吉斯•伊拉菲尔德. 邻里犯罪中劳动力市场和种族差异的空间失配[J]. 经济学快报,2002(76):73-76.Ihlanfeldt Keith. Spatial Mismatch in the Labor Market and Racial Differences in Neighborhood Crime[J]. Economics Letters,2002(76):73-76.

[8]孙斌栋,潘鑫,宁越敏. 上海市就业与居住空间均衡对交通出行的影响分析[J]. 城市规划学刊,2008(1):77-82.SUN Bindong,PAN Xing,NING Yuemin.Analysis on In fl uence of Job-Housing Balance on Commute Travel in Shanghai[J]. Urban Planning Forum,2008(1):77-82.

[9]汪浩,王小龙. 公共产品供给与房地产市场调控:理论分析与政策建议[J]. 财经问题研究,2005(11):1-6.WANG Hao,WANG Xiaolong. Public Goods Supply and Real Estate Regulation:Theoritical Analysis and Policy Suggestions[J]. Research on Financial and Economic Issues,2005(11):1-6.